全麻術后腹壁痛患者采用預見性護理的效果分析

陳碧茹

【摘要】 目的 探討全身麻醉(全麻)術中應用小劑量利多卡因在術后腹壁痛患者的預見性護理的效果。方法 將80例采用全麻的術后腹壁痛患者, 依據隨機數字表法分為對照組和觀察組, 各40例。對照組給予常規護理, 觀察組在對照組基礎上給予預見性護理。比較兩組患者在麻醉恢復室的改良Aldtete評分、麻醉恢復室轉出率、并發癥及滿意度情況。結果 觀察組Aldtete評分(9.3±1.5)分、麻醉恢復室轉出率82.50%高于對照組的(7.7±1.0)、25.00%, 并發癥發生率22.50%少于對照組的65.00%, 麻醉總有效率95.00%高于對照組的72.50%, 差異均具有統計學意義 (P<0.05)。結論 在全麻術后腹壁痛患者中實施預見性護理效果較好, 不僅降低術后并發癥, 而且提高醫療服務質量。但本研究實施的預見性護理還在探索階段, 沒有明確的體系, 需要進一步完善。

【關鍵詞】 預見性護理;全身麻醉;術后腹壁痛

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.25.084

全麻術患者術后易發生多種并發癥, 不僅影響手術效果, 嚴重時可導致死亡。麻醉恢復期是術后并發癥高發時期, 因此降低該時期并發癥具有重要的意義。麻醉恢復室是保證患者麻醉恢復期安全的重要場所[1]。故本文在全麻術麻醉恢復期中根據常見并發癥類型進行預見性護理, 收到較好效果, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取本院2018年1月~2019年5月收治的80例術后腹壁痛患者, 其中男56例, 女34例, 年齡3~52歲, 平均年齡(35.7±9.5)歲。依據隨機數字表分為對照組和觀察組, 各40例。對照組男23例, 女17例, 平均年齡(33.2±8.3)歲;觀察組男23例, 女17例,?平均年齡(36.7±10.8)歲。兩組患者的一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。納入標準:①患者不存在其他并發癥情況;②患者意識清醒;③患者對本次實驗探究知情并同意;④患者的病歷資料信息完整;⑤術前均采用全麻;⑥美國麻醉師協會(ASA)Ⅰ~Ⅱ級。排除標準[2]:①患者存在精神障礙問題;②患者存在高血壓、心臟病等突發疾病。本院倫理委員會給予同意并批準意見。

1. 2 方法

1. 2. 1 對照組 采用常規護理:①對患者的具體情況進行基礎了解, 包括患者的病情治療情況, 麻醉操作情況以及基礎指標情況。②使用臨床常規護理干預方案, 將患者需要進行治療的手術操作對患者介紹流程、普及手術需要注意的問題、術后注意事項, 保證患者不存在對手術治療的抗拒、焦慮和恐懼心理。并要求相關的護理人員在手術中注意與主治醫生的配合, 與主治醫生共同高效的完成對患者的手術治療。并在手術治療過程中針對患者指標的異常情況及時與主治醫生進行交流溝通, 保證患者的生命體征以及基礎生命指標的變化情況。在患者術后需要定時對患者的指標變化的情況進行記錄, 并注意緩解患者較易出現的心理障礙, 以及負面情緒等問題。另外, 注意觀察患者在經過護理干預后安全性的變化情況、患者恢復情況、護理效果以及患者對護理干預的滿意度。

1. 2. 2 觀察組 采用預見性護理:①給予患者保暖措施, 如提供毛巾被等, 預防低體溫癥狀的發生, 同時對輸血輸液加溫;②對有高血壓病史的患者, 預防麻醉劑作用消失引起患者的心率和血壓升高, 給予降血壓藥物, 同時采用心電監護儀全程監測;③對于術中心動過緩的患者, 給予4~6 μg/kg的阿托品靜脈注射;④采用提前鎮痛的方法預防術后疼痛發生, 如使用鎮痛泵;⑤預先給予患者止吐藥預防拔出氣管插管時嘔吐, 同時將患者的頭偏向一側, 避免嘔吐時吸入;⑥對于術前嚴重焦慮和術中躁動的患者可預防性的給予鎮靜處理;⑦密切觀察患者的舌根下墜現象, 對于有輕微癥狀者, 采用頭后仰手托下頜法處理, 同時加大吸痰頻率, 防止呼吸道阻塞;⑧可以對患者采取針對性的心理護理, 從對患者護理干預的外部條件, 例如護理人員在探視患者過程中的細節問題等, 到對患者護理干預的自身條件, 例如患者自身病情的發展情況以及病情的特點等方面進行排查。對患者提出的問題作出耐心細致的解答, 力爭在最大程度上緩解患者負面情緒, 使患者能以較好的心態接受手術治療。

1. 3 觀察指標及判定標準 ①分析兩組患者在麻醉恢復室的改良Aldtete評分, 轉出率和并發癥情況。改良Aldtete評分包括活動力、神志、循環、呼吸及血氧飽和度五項, 每項0~2分, 總分10分。轉出麻醉恢復室的標準為Aldtete評分>9分。②對比兩組患者的麻醉效果。療效判定標準為顯效:患者在手術時感覺不到疼痛, 肌肉放松狀況好, 患者在手術過程中沒有反應;有效:在手術切皮時無痛, 但會有輕度的手術牽拉痛, 肌肉放松狀況良好;無效:切皮時患者能夠感到顯著的疼痛, 還會感到牽拉痛, 肌肉放松狀況不好, 必須輔助用藥才能實施手術[3]。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1. 4 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

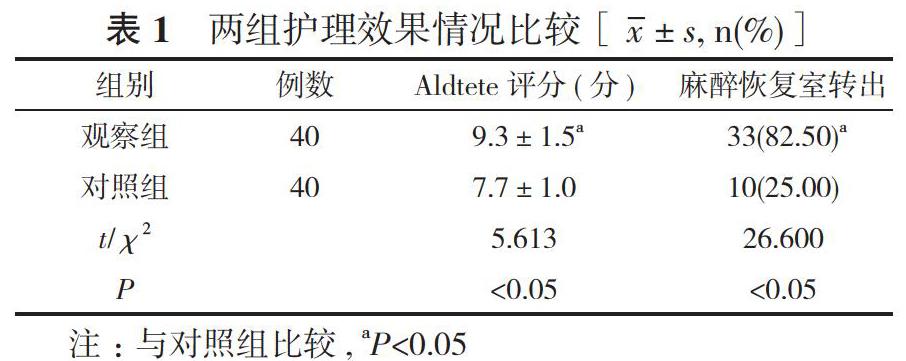

2. 1 兩組護理效果情況比較 觀察組Aldtete評分、麻醉恢復室轉出率高于對照組, 差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表1。

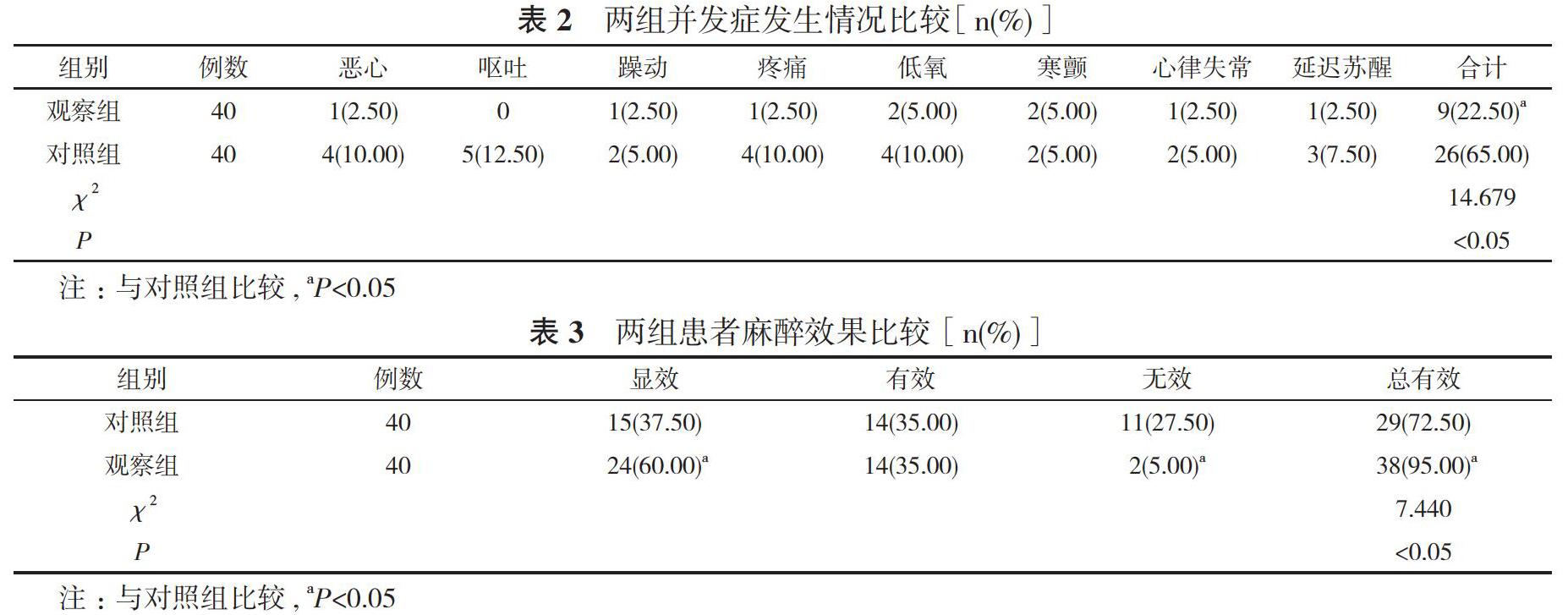

2. 2 兩組的并發癥發生情況比較 觀察組并發癥發生率低于對照組, 差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表2。

2. 3 兩組患者麻醉效果比較 觀察組患者麻醉總有效率高于對照組, 差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表3。

3 討論

術后腹壁痛手術患者多采用全身麻醉的方式進行手術, 但在手術結束之后, 患者不能立即清醒, 所以進行護理工作之前, 要與麻醉師進行充分的交流溝通, 保證足夠深入的了解病人的麻醉情況, 以此判斷病人的身體狀況和清醒時間。為保證患者具有足夠的營養供給, 必要時可給患者上鼻飼管、胃管等。在此基礎上, 保證患者呼吸道順暢, 可將患者取臥位, 將患者的頭部偏向一側, 避免吸入異物。麻醉后窒息發生的誘因一般有兩個:①術后血腫或組織水腫壓迫呼吸道[4-6];②由于直接將血液、嘔吐物或其他異物吸入氣管、支氣管甚至肺泡內而引起的吸入性窒息。窒息救治的關鍵是早期發現與及時處理。因此術后對于窒息的預防極為重要, 如發現手術后患者有煩躁不安、面色蒼白、鼻翼煽動、三凹征、口唇發紺、血壓下降、瞳孔散大等呼吸困難或窒息癥狀時, 應爭分奪秒進行搶救。另外為患者提供舒適干凈的病房環境, 進而減少患者心理負面情緒以及并發癥發生率, 促進患者身體健康。對患者以及家屬進行相關措施的講解, 提前對患者進行疼痛干預, 進而減少患者的疼痛感。

預見性護理是一種預防性措施, 觀察者根據不同患者的潛在誘發因素或發病先兆采取相應的措施。由于神經外科麻醉恢復期的并發癥較多, 因此實施預見性護理對降低并發癥有重要作用。本文研究結果顯示:觀察組Aldtete評分和轉出率高于對照組, 差異具有統計學意義 (P<0.05), 表明預見性護理在改善患者綜合體征上有效[7, 8]。觀察組并發癥發生率低于對照組, 差異具有統計學意義 (P<0.05), 表明預見性護理在降低麻醉恢復期的并發癥上效果顯著, 主要原因是針對以往常見的并發癥類型采取針對性的預防措施, 降低了并發癥出現的可能性。

綜上所述, 在全麻術后腹壁痛患者中實施預見性護理效果較好, 不僅降低術后并發癥, 而且提高醫療服務質量。但本研究實施的預見性護理還在探索階段, 沒有明確的體系, 需要進一步完善。

參考文獻

[1] 袁哲瑾, 劉俐. 輸注利多卡因治療神經病理性疼痛患者的預見性護理. 護士進修雜志, 2017(6):54-55.

[2] 鄭春蘭. 32例全身麻醉患者麻醉恢復期的預見性護理分析. 當代臨床醫刊, 2017(1):85-86.

[3] 徐萍, 張云平, 劉敏. 預見性護理干預用于全身麻醉支撐喉鏡結合鼻內窺鏡下聲帶手術的觀察. 中外醫學研究, 2017(19):63-64.

[4] 陳進芬, 梁月蘭, 梁文婷. 復蘇室預見性護理干預對全麻術后患者蘇醒期躁動的影響. 按摩與康復醫學, 2017, 8(22):80-81.

[5] 王英, 張思. 手術室預見性護理對全麻手術留置尿管患者蘇醒期躁動及尿管刺激的影響. 中國鄉村醫藥, 2017(12):152-153.

[6] 楊帆, 王曉鳴, 賴海瓊. 手術室預見性護理干預對腹部手術患者全麻蘇醒期躁動的影響. 齊齊哈爾醫學院學報, 2017(10):119-120.

[7] 張燕, 王林澤, 張群. 預見性護理與循證護理在手術室麻醉患者中應用的效果評價. 臨床醫藥文獻電子雜志, 2017, 4(95):96-97.

[8] 王瑞琪, 留長華. 麻醉恢復評分聯合預見性護理在老年麻醉患者恢復中的應用分析. 數理醫藥學雜志, 2018, 31(9):1387-1389.

[收稿日期:2020-03-26]