科學現象教學的學習單與問題意識的培養

梁炯釗

【摘 要】本文以科學現象教學的學習單為內涵,以五年級下冊“我的小橋”一課的學習單設計為例,闡述如何通過提煉“大問題”、構建結構化問題、加強交流思辨、拓展課堂邊界四個環節,讓學生在課堂學習過程中形成結構化思維、內化問題解決方法、突破學習壁壘,從而培養學生的問題意識。

【關鍵詞】小學科學 現象教學 問題意識 學習單

問題意識是指學生在認知活動中意識到一些難以解決的、有疑慮的實際問題時產生的一種懷疑、困惑、焦慮、探究的心理狀態,這種心理狀態驅使學生釋放內在的創新沖動,積極思維,不斷發現問題、提出問題和解決問題,直至獲得新的發現。對問題意識的培養不僅能讓學生發現生活中的科學問題、獲得新知,還能讓學生提高解決實際問題的能力。如何讓問題意識貫穿課堂呢?可以通過圍繞生活現象展開科學實踐的“現象教學學習單”實現。

科學現象教學的學習單是一種簡化傳統備課方式,旨在提升學生問題意識的教學資源,它以問題為主線將科學探究中的提出問題、做出假設、制訂計劃、收集證據、處理信息、得出結論、表達交流、反思評價八個部分[1]整合成問題提出、問題探究、問題解決、問題拓展四大模塊。下面以課例“我的小橋”為例,闡述具體的操作策略。

一、提煉“大”問題 ,引導學生發現問題

問題提出是問題意識的觸發點,問題提出需要結合生活中的現象,抓住學生認知沖突,對教材中的諸多科學概念進行分析與整合,提煉出“大”問題,誘導學生發現生活現象中隱藏的科學問題。而“大”問題的提煉要從提煉核心與提煉層次上下功夫。

提煉“大”問題,不是簡單地把本節課的核心問題或任務,從陳述句變成疑問句,而是采用多種途徑建立科學概念與生活現象之間的聯系,誘發學生的認知矛盾。“我的小橋”一課源自五年級下冊第一單元第六課,學生上課前已認識生活中常見的橋。基于這些認識,本節課的核心任務是讓學生體驗和學習工程設計流程并制作小橋。如果簡單地將課堂核心任務變成疑問句,它的“大”問題會是這樣的:我們已經對各種橋梁結構有了一定的認識,你知道如何制作小橋模型嗎? 這樣呈現出來的“大”問題只停留在聚焦核心任務之上,難以引導學生發現生活中的問題。

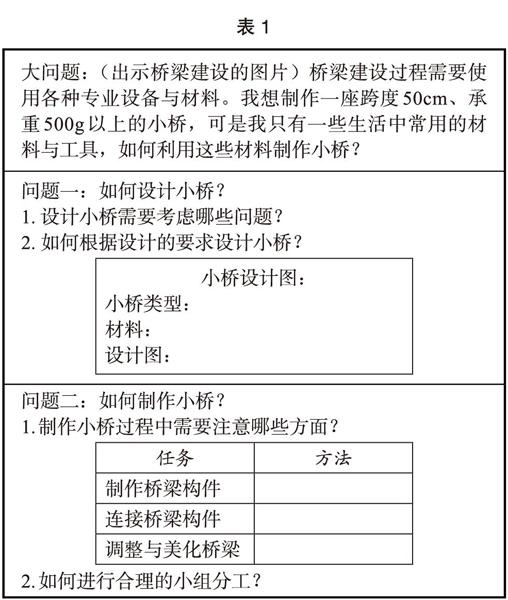

本節課提煉的“大”問題是這樣的:(出示橋梁建設的圖片)橋梁建設過程需要使用各種專業設備與材料。我想制作一座跨度50cm、承重500g以上的小橋,可是我只有一些生活中常用的材料與工具,如何利用這些材料制作小橋?這樣的提問不僅聚焦核心任務,還建立起核心任務與生活現象之間的聯系,最終引發學生的認知矛盾,即現實橋梁建設用到的儀器與材料都是精密而專業的,這些要求是生活材料無法達到的,我們怎樣利用它們制作小橋?這讓學生有興趣探究,并在探究過程中激發出高階思維,讓科學課堂從知識呈現走向問題驅動。并且該“大”問題還可以繼續向下分解,引導學生圍繞工程設計流程做文章。

二、構建結構化問題,引導學生探究問題

結構化問題是指將一個復雜的問題,分解成一系列帶有一定邏輯關系的任務或問題。它精雕問題探究過程的細節,同時也為培養學生的問題意識提供良好的載體。我們可以抓住以下兩點構建結構化問題。

1.巧設問題串

問題串是指圍繞任務或問題,分解出一系列有邏輯關聯的問題。引導學生由點到面開展問題探究。如本節課圍繞著如何制作小橋,可以分解成三個問題。問題一:如何設計小橋?問題二:如何制作小橋?問題三:如何測試與改進小橋?

這三個問題分別指向工程設計中的設計、制作、測試、評價與改進,問題之間呈現的是進階關系。在進階關系的問題引導下,學生對探究制作小橋的步驟有了更清晰的認知。

2.搭建學習支架

問題探究除了需要有清晰的步驟以外,還需要有學習支架的輔助,如表格、小任務、小提示等。如問題一“如何設計小橋?”看似簡單,但如果將其直接拋給學生討論,學生容易迷失方向,找不到問題解決的關鍵,所以可以將這個問題繼續向下分解:(1)設計小橋需要考慮哪些問題?(2)如何根據設計的要求設計小橋? 這兩個小問題有效地引導學生通過討論與畫圖,梳理設計思路,并將設想外化,輔助設計。

經過巧設問題串與搭建學習支架,學習單中的部分問題以以下形式呈現(見表1):

從整體上看,學習單中的問題是以提出問題(大任務,一級)—問題串(分任務,二級)—小問題(小任務,三級)的方式出現,問題與問題之間呈現結構化排列,學生在結構化問題探究過程中,逐漸形成結構化思維,從知識本位走向思維本位。

三、加強思辨交流,引導學生解決問題

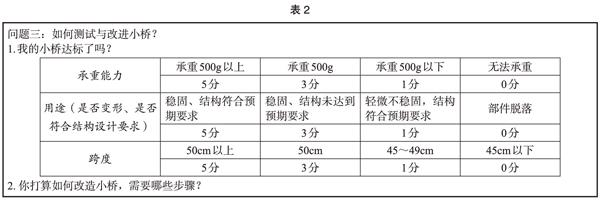

思辨是引導學生構建新知,讓認知從矛盾走向統一的手段。思辨構建新知的過程,除了需要聚焦問題解決獲得科學概念之外,還需要聚焦問題解決過程中的方法,如將問題三“如何測試與改進小橋?”進行分解,引導學生通過思辨解決問題。

1.嵌入評價

不同小組看到的實驗現象以及獲得數據的差異,是問題解決過程中最主要的認知矛盾,而讓學生在思辨過程中解決這類認知矛盾的關鍵,在于教師正確引導學生對課堂探究過程中的收獲進行分析與總結。比如,什么樣的橋才是達標的呢?可以通過嵌入評價引導學生思考。

評價標準的出示有利于激發學生圍繞評價標準通過分享交流的方式,開展思辨,讓學生在思辨過程中深化對橋的認識,獲得科學概念。

2.內化方法

問題意識的培養不僅需要引導學生善于發現身邊的科學問題,構建科學概念,還要引導學生通過思辨,歸納問題解決流程,內化方法解決生活問題。改進小橋設計時,學生需要根據評價標準反思整個工程設計流程,尋找問題根源。因此問題三可以被向下分解為兩個子問題:(1)我的小橋達標了嗎?(2)你打算如何改造小橋?需要哪些步驟?(見表2)

這兩個問題能夠有效地引導學生發現問題,同時更能引導學生對工程設計流程進行回顧,激發思辨,尋找解決問題的方法。

四、拓寬課堂邊界,引導學生遷移應用

培養問題意識的宗旨是讓學生獲得知識,同時收獲方法,指導生活實踐。因此,對問題意識的培養,不應局限于學到知識與方法,還應拓展到解決生活中的實際問題。可以從兩方面著手凝練問題。

1.緊扣核心

解決生活中的問題是科學課堂的拓展,課堂拓展應緊扣本課的核心任務。例如,本節課的核心任務是讓學生學會制作小橋,因此所設置的問題是源于學生身邊的熟悉建筑—港珠澳大橋,讓學生的探究有章可循。

2.突破壁壘

讓科學課堂向課外延伸,除了需要緊扣核心任務,還需要突破課堂的壁壘。如以下問題:港珠澳大橋是我國橋梁建筑史上的超級工程,你知道它有多少種橋梁結構嗎?你能制作一座復合型結構的橋嗎?

港珠澳大橋的復合型結構與本課學習的單一型結構的橋不一樣,它是如何拼接在一起的?該問題的提出引導學生的探究突破課堂的壁壘,實現內容、興趣、思維的遷移,令問題意識指導生活探究。

現象教學的學習單,以問題的提出為開始,以問題的解決為結束,為培養學生問題意識提供了一條清晰的路徑,讓學生的科學課從科學實驗走向科學實踐,令學生的科學素養成為“看得見”的東西。

參考文獻

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育小學科學課程標準[S].北京:北京師范大學出版社,2017:9.

(作者單位:廣東省東莞松山湖中心小學)

責任編輯:孫昕

heartedu_sx@163.com