基于核心素養培養的小學數學“任務驅動”教學

晏長春

摘? ?要:新課改背景下,數學教學不再只是傳授知識和技能,而是要促進學生數學學科核心素養的形成與發展。以學生自愿完成的“任務”,驅動學生全面參與問題解決的全過程,在落實“四基”的同時,培養學生數學學科核心素養,不失為好的教學策略。通過查閱文獻、走訪學者、案例研究等方法,本文形成了小學數學“任務驅動”教學流程圖,并針對“比賽場次”這節課的內容所蘊含的核心素養,從學生實況和教學目標出發,設計出凸顯核心素養培養的“任務驅動”教學過程,真正將核心素養落實于教學中。

關鍵詞:核心素養;任務驅動教學;比賽場次;流程圖

數學核心素養是具有數學基本特征的思維品質、關鍵能力及情感、態度、價值觀的綜合體現,是在數學學習和應用的過程中逐步形成和發展的。數學課堂“要關注數學學科核心素養目標在教學中的可實現性,研究其融入教學內容和教學過程的具體方式及載體,在此基礎上確定教學目標”。

“任務驅動”教學是教師把教學內容巧妙地隱含在教學過程的每個任務之中,設置引導啟發性的學習任務,激發學生學習的動機和興趣,引導學生學會如何發現、如何思考、如何尋找解決問題的方法,最終讓學生自己提出問題,并經過思考,自己解決問題,培養學習者自主解決問題的能力的一種教學形式。其目的是在完成任務的同時,培養學生的創新意識和創新能力。

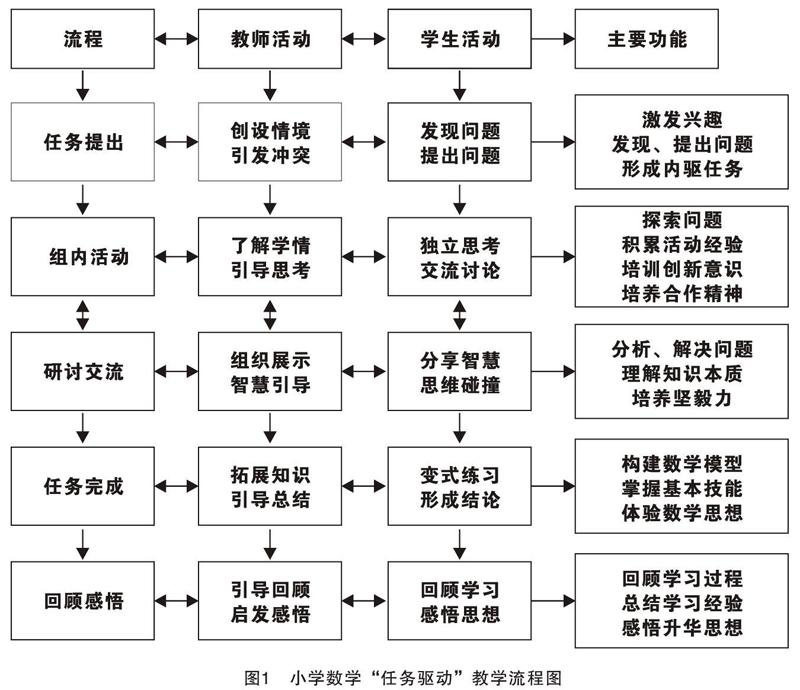

教學過程的三個基本要素是學生、教師、教學內容。筆者通過查閱文獻、走訪專家等方式,并結合多年的教學實踐經驗,形成了小學數學“任務驅動”教學流程圖(如圖1)。“任務驅動”教學解決了當前課堂以“碎片化”“缺乏思維含量”問題為主的“滿堂問”教學現狀;強調任務如何“驅動”學生全面參與學習,尤其是情感參與和認知參與;在學生經歷了完整的問題解決的過程之后,落實“四基”;促使學生理解知識、掌握技能、感悟思想直至形成和發展數學學科核心素養。

一、任務提出——創設情境,引出問題,生成驅動學生完成的任務

新版數學課程標準提出:“基于數學學科核心素養的教學活動應該把握數學的本質,創設合適的教學情境、提出合適的數學問題,引發學生思考與交流,形成和發展數學學科核心素養。”

執教北師大版五年級上冊《圖形中的規律》一課時,筆者這樣創設情境:(手舉3根小棒)同學們,這是什么?(小棒)是的,別小看這些小棒,它們蘊含著很多有趣的數學知識哦!不信?我這里有一些有關小棒的問題考考大家,你們敢來挑戰嗎?(敢!)

師:擺一個三角形需要幾根小棒?(3根)

師:2個呢?(6根)怎樣擺?(請一生上來擺后)這樣一個一個地擺三角形,擺3個要幾根小棒?擺10個呢?怎么計算?

師:擺兩個三角形一定要6根小棒嗎?還有其他擺法嗎?

生:也可以只要5根。

師:喲,有不同意見!請你上來擺一擺。

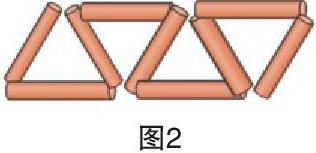

(生擺完)師:喲!這種擺法(圖2)有點特別,像這樣擺三角形,擺2個需要多少根小棒?(師再擺1個)3個呢?那6個呢?擺10個三角形呢?

師:像這樣擺三角形擺成一排,擺10個三角形需要多少根小棒呢?

二、組內活動——探索“任務”,積累活動經驗,培養創新意識和合作精神

任務明確后,教師先給學生自主探索問題的機會,鼓勵學生獨立思考,尋找解決問題的方法。但學生面對從未涉及的問題,往往無從下手,教師有必要給學生“搭梯子”,提示解決問題的方法。學生能對未知問題即使無法找到答案,也能想出各種解決方法,這一過程是對學生創新意識的有效培養。

師:要研究這個問題,你有什么想法?(用小棒擺)

師:直接擺10個三角形能知道需要的小棒根數嗎?(可以)

生1:但是有點麻煩,如果要算擺100個三角形需要多少小棒就更麻煩了!

生2:我們可以像這樣擺幾個三角形,看看有什么規律,找到規律就可以直接計算了。

師:找規律是個好辦法,下面同桌兩人一起,邊擺三角形邊算一算需要多少根小棒,把算式和結果一起記錄在探究紙這一欄。看看你們有什么發現,把你們發現的規律用自己的方式表示出來。

學生獨立解答時,教師巡視,引導困難學生思考;以問題啟發學生思考為什么這樣解答;鼓勵學生用多種方法解答;了解、掌握學生自主學習情況,達到以學定教的目的。獨立解答后是否組織小組交流應視學情而定:如果大部分學生已能解答,且能說清楚思考過程,則不必安排;如果只是少部分學生能解答,則應通過小組討論讓學生之間互相啟發,再給學生獨立解答的機會。

教師的指導和同伴的交流,都有助于學生積累開展自主探究學習活動的經驗,有助于培養學生的合作精神和創新意識。

三、研討交流——智慧引導,理解知識,培養完成任務的毅力

研討交流環節,組織學生展示思考過程和解答方法,教師有意識地先展示錯誤的再展示正確的,先展示不完整的再展示完整的,先展示易理解的方法再展示多種方法。引導學生互相質疑、爭論、糾錯,在理解、掌握簡單方法的基礎上,學習、掌握多種方法。教師在學生存在困難時適時、適度地幫助學生,對出錯學生給予鼓勵和再次改正的機會,培養學生完成任務的毅力,即對探索問題的持久熱情與堅持。

北師大版四年級上冊第41頁有這樣一題:每節硬座車廂有118個座位,這列火車有12節硬座車廂,估一估,這列火車的硬座車廂能容納1200名乘客嗎?

很顯然,此處的任務是估算火車的硬座車廂是否能容納1200名乘客。

學生自主解答后,先安排展示A學生的解答:118×12≈120×20=2400(人)。

師向A學生微笑著說:說錯了也沒關系!先聽聽其他同學的想法好嗎?

師:大家覺得這樣解答行嗎?

生1:把118看成120,12看成20,都變大了,都變大后的積比1200大,并不能說明能容納1200人。

B學生展示:118×12≈120×12=1440(人)。

生2:還是不行,把118看成120,12不變,估計值還是變大了,比1200大,并不能說明能容納1200人。

A學生再次舉手發言:118×12≈120×10=1200(人)。

生3:還是不行,把118看成120,估大了;把12看做10,估小了。估計值不知道是變大了,還是變小了,并不能說明能容納1200人。

師向全體學生:大家聽明白了嗎?A同學很棒,她沒有因為自己的解答錯了氣餒,而是認真地聽大家說,認真思考,一起想辦法,你們能做到嗎?

C學生展示:118×12≈110×12=1320(人)。

師:C同學這樣解答能說明可以容納1200人嗎?

生4:把118看成110估小了,12不變,估計值是估小了,估小了都比1200大,肯定能容納1200人。

師:大家覺得他的解釋有道理嗎?還有不同的估算方法嗎?

D學生展示:118×12≈100×12=1200(人)。

師:他這樣解答能說明能容納1200人嗎?為什么呢?

生5:把118看成100,估小了,12不變,估計值是估小了,估小了都等于1200,所以肯定能容納1200人。

師:這樣估算可以嗎?為什么可以呢?這樣估算還有什么優勢?

生6:計算更簡單!

以上教學過程,教師圍繞任務進行引導,幫助學生在互相展示、質疑、爭論中理解了知識,掌握了方法;在這個過程中,學生的錯誤是學習上的暫時失誤,教師及時、恰當地鼓勵學生繼續探索,找到原因,有利于培養學生堅持不懈思考問題、解決問題、完成任務的毅力,這是教育的成功。

四、任務完成——引導總結,構建數學模型,掌握基本技能

教學不僅是讓學生學會解決一個或幾個問題,還要使學生形成總結和掌握知識、方法的遷移,解決一類問題的技能。顯然,僅僅經歷解決一個問題的過程,學生的體驗、感受是不夠的,很有必要再讓學生做一些變式練習,熟練掌握方法,再來總結方法,構建數學模型。

師:老師還有一個疑問,這列火車的硬座車廂能容納1500名乘客嗎?大家先想一想,估一估,看看怎樣估算合適。

E學生展示:118×12≈110×12=1320(人),容納不下。

生7:把118看作110估小了,12不變,估計值比實際值小,并不能說明不能容納1500人。

F學生展示:118×12≈120×15=1800(人),能容納。

生8:把118看作120估大了,12看作15也估大了,估計值比1500大并不能說明能容納1500人。

G學生展示:118×12≈120×12=1440(人),能容納。

生9:把118看作120估大了,12不變,估計值比實際值大,比1500小,所以肯定不能容納1500人。

師:現在,你對怎樣估算有什么想說的嗎?先在小組內說說你的想法。

討論結束。

生10:如果要估計兩個數的乘積是不是比一個數大,就要把其中的一個數往小估,另一個數不變,如果估計值比這個數還大,就說明兩個數的乘積一定大于這個數。

生11:兩個乘數都往小估的乘積比這個數大,就說明他們的乘積一定大于這個數。

生12:如果要估計兩個數的乘積是不是比一個數小,就要把其中的一個數往大估,另一個數不變或者也往大估,如果估計值比這個數還小,就說明兩個數的乘積一定小于這個數。

五、回顧感悟——引導回顧,感悟思想,促進數學學科核心素養的形成與發展

課尾,引導學生回顧該節課的學習過程,暢談學習的感受與經驗,啟發學生感悟,能促進學生數學學科核心素養的形成與發展。

師:“這節課你有什么收獲呢?”學生發言后,老師板書(見圖3):“當遇到復雜的問題時,我們可以找規律。怎樣找規律呢?找到規律后呢?我國偉大的數學家華羅庚說過:當遇到復雜的問題時,要知難而退,退到最簡單的情形,在漸進中去尋找規律,最終用規律去解決問題,一切問題終將迎刃而解。”

本節課體現了“以任務為主線,教師為主導,學生為主體”的教學過程。教師為任務的展開創設了合理的情境,提出了任務,環環相扣的教學過程推動了學生發揮主體作用,從而完成任務。在任務完成過程中,學生集思廣益,開拓思維,又提出了與任務相關的問題,促進教師發揮主導作用,點撥學生合理完成任務,從而促使學生全面掌握知識,進而促進了學生數學核心素養的發展。

參考文獻:

[1]教育部.普通高中數學課程標準(2017年版,2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2017.

[2]余文森.核心素養導向的課堂教學[M].上海:上海教育出版社,2018.

[3]AngelaDuckworth.堅毅,釋放激情與堅持的力量[M].北京:中信出版社,2017.