有為教育理念下小學“美為”藝術課程體系的開發與實施研究

唐偉文 尤紹琦 邱明祥 王曉琨

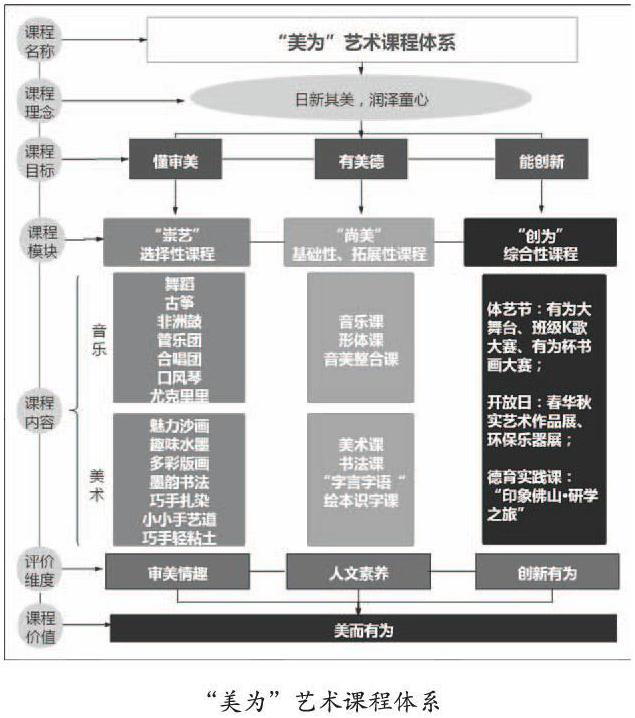

【摘要】佛山市南海區石門實驗中學附屬小學經過不斷地開發與實施,成功建構了“美為”課程體系,以學校“有為教育”為指導,拓展“美為”藝術領域的課程建設,重新歸納融合美術、音樂學科的各類各級別課程,打造“崇藝”“尚美”“創為”三類藝術課程結構。梳理學科脈絡,優化課程結構,注重教學內容,通過課堂教育、課程整合、實踐活動等方式,切實提高學生審美與人文素養。

【關鍵詞】有為教育;“美為”藝術課程;學校課程開發與實施;校本課程

一、課程開發的背景

(一)政策背景——“立德樹人”與“課程改革”

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央要求全面貫徹黨的教育方針,把“立德樹人”作為教育的根本任務。2019年,中共中央、國務院印發《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》,其中針對課程建設和課堂改革提出具體要求和年度任務,為學校的國家課程校本化、校本課程體系特色化作出明確的指導。

我校一直堅持“立德樹人”的思想,普及藝術教育,為學生提供多樣化、創新型的藝術課程。用豐富多彩、獨居特色的藝術課程陶冶學生情操、提高學生審美鑒賞能力與藝術素養。促進學生全面發展和形成健全的人格。

(二)學生成長需求——時代需求,美有所為

習近平總書記在全國教育大會上發表重要講話時強調,要全面加強和改進學校美育,堅持以美育人、以文化人,提高學生審美和人文素養。

審美教育對于小學生的人格培養有著至關重要的作用。在小學階段,學校教育更應重視對學生的審美教育,在課堂教學中尊重學生差異,開展多元化的美育培養,結合當地文化藝術特色拓展人文素養學習,對提高學生的整體素質都具有莫大的幫助,也有利于引導學生形成正確的審美價值觀,求同存異,各美其美,形成高尚的道德情操。

二、課程的設計與開發

(一)課程理論

1.石門品牌,薪火相傳——有為教育理念的內涵發展

我校“有為教育”理念傳承自石門實驗中學。經過我們的不斷深化與提煉,我校“有為教育”至少包含兩個層面:一是根據學習動機中馬斯諾“需要層次理論”,符合學生身心發展規律,讓學生在愛與責任中快樂成長。二是培育學生的核心素養,讓學生從小養成有為意識,在未來社會成為德智體美勞全面發展的有為少年。前者是基礎,后者是立德樹人的根本追求。為了滿足學生個性發展的迫切需求和教師專業發展的現實訴求,積極構建“有為教育”特色學校課程體系。將所有課程分為“五大領域八大智能”。其中“美為”——藝術審美課程(空間智能、音樂智能)的開發與實施是我們本次研究中的重點項目。

2.以美育人、以文化人——美育工作的校本表達

“美為”藝術課程理念即“日新其美,潤澤童心”。其釋義為:①我們認為學生之美,美在其日新,正如《禮記·大學》上所說:“茍日新,日日新,又日新”。取其“日日更新,革新創造”之意,日新其美,以美育人。②源于有為教育理念“呵護多彩童年,潤澤有為人生”,取“潤澤、滋養”之意,潤澤童心,以文化人。③多元化發展,尊重學生個體的審美差異,以“有為教育”為依托,促進學生全面發展,提高學生的審美能力與人文素養。

(二)課程目標

“美為”藝術課程的目標,是以“有為教育”理念為基礎,將“有為”之意志延伸到“美有所為”“美而有為”的內涵化發展。讓學生通過“崇藝”“尚美”“創為”三大類藝術課程的學習,培養學生成為“懂美感、有美德、能創新”的美而有為少年。

“懂美感”:即在課程學習中培養認知美、體驗美、感受美、欣賞美、評價美和創造美的能力,從而發自內心地感受社會與生活中的藝術美、自然美、心靈美與行為美。

“有美德”:即運用美的理念、情操、品格與素養,促進學生思想、道德、政治意識和情感的健康發展,做一個品格高尚、性格和美、健康成長的小學生。

“能創新”:即通過審美與人文素養的培養,能夠利用美的感受,美的知識,美的經驗,在生活與實踐中做一個心懷美好、創造革新、美而有為的新時代少年。

(三)課程內容

“美為”藝術課程體系主要由國家課程和校本課程兩大類構成。在“審美情趣”“人文素養”“創新有為”三個目標維度上,分別構建了“崇藝”“尚美”“創為”三類不同維度、不同目標、不同定位的藝術課程。

1.“崇藝”課程:從審美能力、藝術表現培養角度定位,培養學生“懂美感”的能力,構建理論與實踐相融合的專業選擇性課程。這類課程為“選修課”,以學校自主開發的校本課程為主,意在刺激學生審美意識和能力的深層次發展。經過長期的積累,共開設了盡20余門不同層級的選修課即校本課程,學校美名其曰為“課程超市”,滿足了學生的個性化學習需求。例如:沙畫、版畫、陶藝、國畫、管樂、古箏、尤克里里、口風琴、舞蹈等校本課程。

2.“尚美”課程:從藝術評價和人文素養角度定位,培養學生“有美德”的品質,是通過國家課程的校本化實施,建立藝術審美和感知相關的體驗性、拓展性、融合性的課程。在教學上,保障藝術課時數量并普及所有學生,開展學科融合、滲透,強調美育與學生綜合素質教育相融合。例如:“印象佛山·研學之旅”課程,以城市探尋為主要形式,采用校內外相結合的方式,學生美術小組圍繞“文化遺產、探尋歷史、發現美”等目標。

在學科教學中發展美的欣賞與創造能力。例如:國家課程音樂、美術、書法的高效課堂教學,多學科融合教學的有效實施——《花非花霧非霧》音樂美術整合課,藝術高爾夫課程。

在人文學科中利用學科特性,讓學生體驗人文藝術感性認知理論,例如《字言字語》繪本閱讀課程。

3.“創為”課程:從美育創意實踐的需求角度定位,培養學生“能創新”的目標,創設審美實踐性課程。從學生審美發展、鑒賞感受的角度出發,開展實踐性審美學習活動。例如體藝節:有為大舞臺、班級K歌大賽、有為杯書畫大賽;開放日:春華秋實藝術作品展、環保樂器展等節日活動和成果展示課程。

(四)課程實施

“美為”藝術課程的實施,一是堅持以育人為本,面向全體。二是堅持特色發展、分類指導。三是堅持改革創新,協同推進。

具體做法如下:教學時間上,以三類教學時間為主:一是以學科課堂教學時間為基礎,開展“尚美”課程中,國家部頒的美術、音樂的基礎性學習,國家課程校本化、多學科融合的拓展性學習。并在實際教學中,開展年級必選藝術特色課程,開展“一級一特色”課程教學。二是以課程超市時間(即校本課程選修課時間,每周三下午第六、七節課),開展“崇藝”課程中,多種不同層級的選擇性校本課程和學生藝術社團的學習,兩節連堂的藝術課時,充分保證學習的連貫性與提升課堂效率。三是以文化體藝節、教育教學開放日、研學旅行月等節日時間,開展“創為”課程中,審美性、創意性、實踐性的綜合課程的學習,這類課程讓學生學習的知識在生活實踐中得到充分的展示與運用。

2.課堂教學上,所有的藝術課程均以“疑展評”智慧課堂為范式:引導學生快樂學習,在學習中體驗成功的喜悅。“疑展評”智慧課堂是動與靜完美結合的藝術。動從“疑”“展”“評”三大元素的字面意義已經體現出來,主要是指學生參與學習活動的主動性;靜則是開展各種學習活動的氛圍,教學的中介與環境,一切誘發學習的條件和因素。動生自信,靜生智慧。

4.保障條件上:學校針對藝術課程的開發與實施,一直有專項經費,按照教育部規定配足配齊教學和活動器材。同時,建設多種藝術場館和功能場室,正常向學生開放,滿足教學和活動的需求。

5.實踐活動上,我校的藝術教育,不僅堅持以普及課堂教學為重點,夯實藝術教育基礎,而且組織相應的藝術活動,以“體藝節大型藝術活動”“附小師有為大舞臺”等活動為載體,彰顯學生的藝術才能,提升師生的藝術素養。

三、課程的管理與評價

(一)課程管理

1.課程研發管理。成立課程開發小組。主持人為教學副校長,主要合作者包括學科組長及備課組長。開發管理上:第一,由教研處組織教師團隊撰寫校本課程開發方案、開發指南,對任教教師進行校本培訓。第二,在學期初,向科組申報開課,科組審核,再上報教務處準備開課。第三,開課。教師選用、改編、新編課程內容。教師認真撰寫好所承擔課程的《目標》《實施計劃》《課程介紹》。第四,學校課程課題開發組定期和不定期評價實施、開發的情況通過教學實踐與探討。

2.課程實施管理。2017年,我校開發了手機端的智慧校園管理平臺“云校通”,基于微信服務號自主研發,實現了移動化、智慧化教育教學管理。讓校本課程走班上課實現了信息化管理,學期初學生在班牌上自行選課,查詢自己課程的上課點。上課考勤和巡堂級長反饋可以現場拍照上傳、實時填報與記錄;家長可以通過網絡平臺查看學生的優秀作品等。

(二)評價體系

在課程的評價體系構建上,我們從課程評價、學生評價、課堂評價三個層面搭建評價體系。

1.特色課程的開發與實施評價。建立統一的特色課程評分標準,從科目開發、組織實施、特色加分三個方面進行打分。

2.研制“有為課堂”評價指標。學校從“教師的教”“學生的學”以及“疑展評智慧課堂生態”三個維度,根據學科的不同特點打造特色教學模式。建立四項基本評價指標:(1)以“疑”為核心,引導學生發現問題、提出問題的能力,沒有質疑的課不上;(2)“展”是教學的有效載體,教師提供多種方式、多種平臺,讓學生積極自信展示;(3)“評”是最有效的激勵,教師通過多種維度,多種側重點的方式,鼓勵和喚醒學生的潛能;(4)保證學生在課堂上自主學習的時間,讓學生在課堂上養成自主思考與學習的習慣與能力。教與學的時間分配至少為1:1,自主學習的時間可根據實際課堂需求適量增加。

3.學生藝術素質評價指標

四、課程的顯性成果

在“美為”藝術課程的實施下,我們堅持以普及課堂教學為重點,夯實藝術教育基礎。讓學生在六年小學生涯中“人人學會一種樂器,人人參與美術創作”,在藝術的天空中飛的更高。

其中,藝術校本教材已經開發出了10余本。例如,《趣味甲骨文》《魅力沙畫》《趣味水墨》《多彩版畫》《扎染》《墨韻書法》《尤克里里》《巧手輕粘土》等校本教材。其中版畫、沙畫的教材,曾榮獲南海區校本特色課程一等獎,更有與語文學科合作開發的《字言字語》繪本識字教材。在各級各類藝術競賽中,我師生5年來共榮獲國家、省、市、區等各級獎項近千余次。集體榮譽曾榮獲“南海區高效課堂示范校”;順利通過“佛山市優質學校”督導驗收;《基于核心素養構建“有為教育”特色課程體系》的方案建設,榮獲廣東省中小學特色課程建設方案評選一等獎等諸多重要獎項。在2019年12月,石門實驗中學附屬小學榮獲“第三批廣東省中小學藝術教育特色學校”稱號,這一成績的取得是對我校藝術教育成果的充分肯定與支持,激勵我們繼續前進。

五、總結

石門附小一直在為教育教學的改革貢獻自己的力量,堅持以“有為”特色課程為指導,結合實際情況,拓展“美為”——藝術領域的課程建設。在今后的教育事業中,我們仍然需要時刻深入審視藝術教育的目的、本質和有效方式,堅持不懈,追求卓越,不斷完善課程體系。繼續開發對于藝術認知、感受、反思、創作的創新教育課程,讓學生通過繪畫、設計、音樂、詩歌等藝術方式來解決生活中的開放新問題。堅持積極建設優質的校本課程,打造教師團隊,推進“課程立校”“科研興校”的策略。力爭早出經驗,早出成果,不斷提高石門實驗中學附屬小學的辦學業績和辦學實力。

參考文獻:

[1]廣東省教育研究院學校特色發展研究課題組.用課程夯實每一所特色學校[M].廣東高等教育出版社,2017, 12.

[2]周華松.課堂教學改革典型案例集萃[M].浙江大學出版社,2017, 11.

[3]叢立新.課程論問題論[M].教育科學出版社,2000, 05.

[4]崔允漷.校本課程開發:理論與實踐[M].北京:光明日報出版社,2000.

[5]孫俊三,雷小波.教育原理[M].長沙:湖南教育出版社,2007.