突發(fā)疫情對貧困地區(qū)農(nóng)民收入穩(wěn)定性的影響研究

馬麗 王雨濃

摘要 新型冠狀病毒肺炎疫情的暴發(fā)打破了精準扶貧政策實施以來貧困農(nóng)民穩(wěn)定增收的良好局面,為了深入探析突發(fā)疫情對貧困農(nóng)民收入的影響,利用精準扶貧政策實施以來的各項收入數(shù)據(jù),對貧困農(nóng)民收入的現(xiàn)狀、結(jié)構(gòu)和趨勢進行了統(tǒng)計分析,并以此為基礎分析了疫情形勢下各部分收入的變化。結(jié)果表明:突發(fā)疫情對貧困農(nóng)民的工資性收入和經(jīng)營性收入影響較大,對轉(zhuǎn)移性收入和財產(chǎn)性收入影響較小。針對每一部分的影響,研究提出“一對一”精準幫扶,促進工資性收入增加;發(fā)揮產(chǎn)業(yè)扶貧優(yōu)勢,保障經(jīng)營性收入等對策建議,以期完善各地方政府突發(fā)事件應對方案。

關鍵詞 精準扶貧;貧困地區(qū);農(nóng)民收入;突發(fā)疫情;影響與對策

中圖分類號 S-9 ?文獻標識碼 A ?文章編號 0517-6611(2020)21-0234-04

Abstract COVID19 outbreaks broke the precise poverty alleviation policy since the implementation of a good situation of stable poor farmers income,in order to further analyze the impact of the epidemic on poor farmers income. Using the income data since the implementation of precise poverty alleviation policy, made a statistial analysis on the current situation of poor farmers incomes, the structure and trend, and on this basis, analyzed the changes in all parts of the income under epidemic situation. The results showed that the sudden epidemic had a great impact on the wage income and operational income of the poor farmers, but a small impact on the transfer income and property income. According to the influence of each part, the research proposes “onetoone” precise assistance to promote the increase of wage income; give play to the advantages of industrial poverty alleviation, ensure the operating income and other countermeasures, in order to improve the local government emergency response plan.

Key words Targeted poverty alleviation;Poor areas;Farmers income;Sudden epidemic situation;Impact and countermeasures

基金項目 教育部人文社科基金項目(18YJA790100);黑龍江省自然科學基金項目(G2018002)。

作者簡介 馬麗(1981—),女,山東濟寧人,講師,博士,從事公共政策與公共事務研究。

收稿日期 2020-06-02

貧困農(nóng)民穩(wěn)定增收是檢驗精準扶貧成效的重要指標。近日來,新冠肺炎疫情的暴發(fā)影響了人們的飲食起居、甚至威脅到了人們正常的出行與工作生活。通過對相關文獻的閱讀發(fā)現(xiàn),在突發(fā)事件影響人民日常生活的背后,更為重要的是對我國經(jīng)濟平穩(wěn)增長的影響[1-4]。史磊等[5]對新冠疫情下水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行了分析,他們認為突發(fā)疫情延緩了水產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)、阻礙了產(chǎn)品的正常流通、降低了人們的消費欲望。蔣和平等[6]對新冠肺炎疫情下農(nóng)業(yè)發(fā)展進行了分析,他們指出,新冠肺炎疫情對糧食種植業(yè)、畜牧養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等都產(chǎn)生了不同程度的影響。沈國兵[7]對新冠疫情下,我國外貿(mào)和就業(yè)情況進行了分析,發(fā)現(xiàn)突發(fā)疫情降低了我國的外貿(mào)出口,減少了就業(yè)機會。從相關學者深入不同角度的研究可知,新冠肺炎對我國經(jīng)濟增長的幾大支柱性產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生了一定的影響,進而從不同程度上影響了人們的收入狀況,貧困農(nóng)民作為收入的弱勢群體自然也涵蓋其中[8-9]。國家精準扶貧政策落實已久,如今,在決勝脫貧攻堅的重要節(jié)點,突發(fā)疫情對貧困農(nóng)民收入結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了哪些影響,應采取哪些措施將貧困農(nóng)民損失降到最低的同時保障其收入的穩(wěn)定性,將談論的重點聚焦于此。

1 我國貧困地區(qū)農(nóng)民收入現(xiàn)狀分析

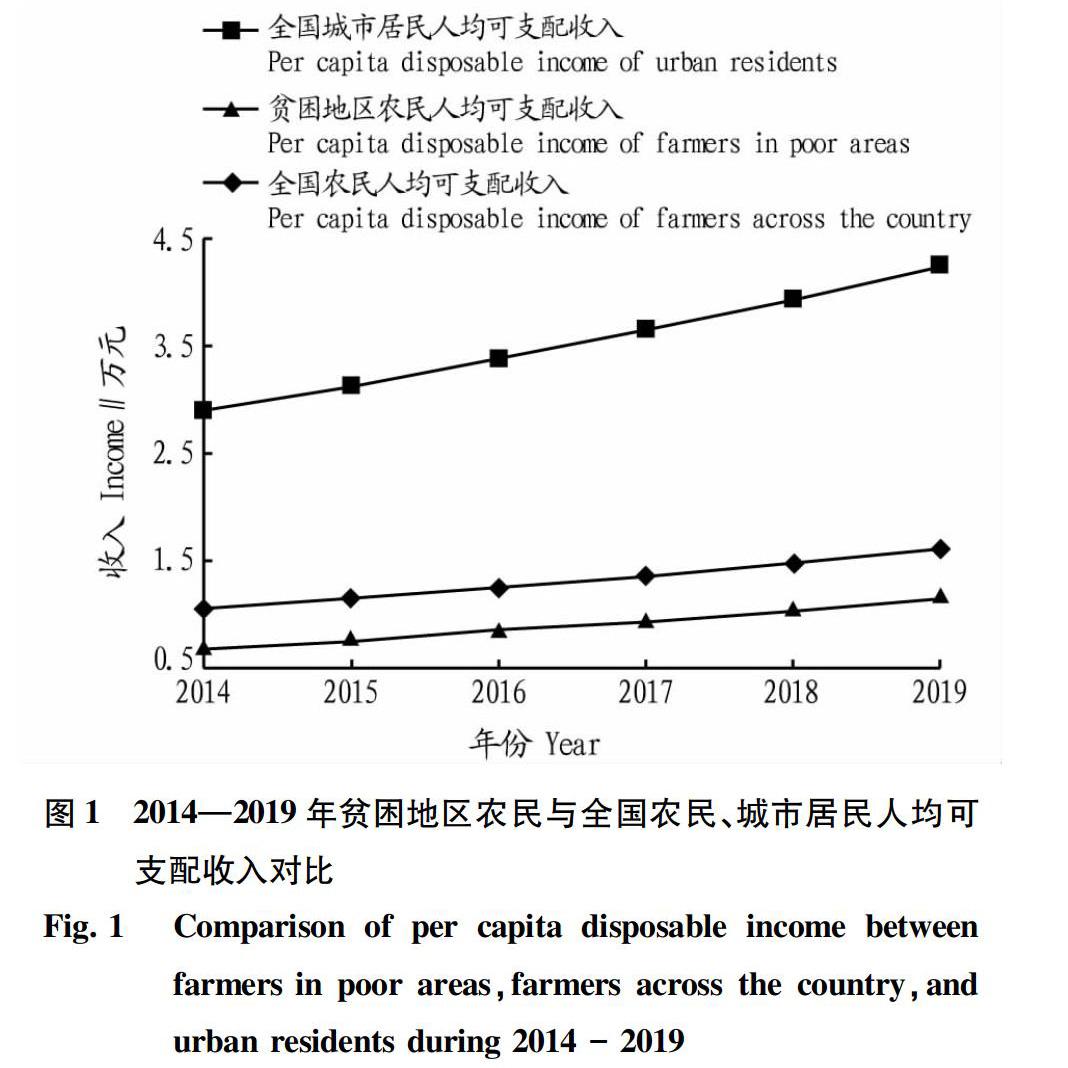

自2014年精準扶貧政策落到實地以來,我國扶貧工作從粗放開發(fā)逐步向精準安排轉(zhuǎn)變,脫貧攻堅工作取得了決定性進展。經(jīng)過5年的不斷努力,精準扶貧政策成效顯著。從各項指標來看,已經(jīng)有6 466萬人擺脫貧困,貧困發(fā)生率下降到0.6%;貧困地區(qū)基本生產(chǎn)生活條件得到了較大的改善,基礎設施建設明顯加強,基本公共服務水平顯著提高[10-12]。貧困地區(qū)農(nóng)民人均可支配收入也不斷提高(圖1)。該研究重點對精準扶貧政策下貧困地區(qū)農(nóng)民的收入現(xiàn)狀進行分析。

從圖1可以看出:一方面,貧困地區(qū)農(nóng)民的人均可支配收入增速高于全國農(nóng)民。2014年以來貧困地區(qū)農(nóng)民人均可支配收入年均增長11.0%,高于全國農(nóng)村8.8%的收入水平。這說明,隨著精準扶貧政策的實施,貧困地區(qū)農(nóng)民的收入水平大有改觀[13]。另一方面,貧困地區(qū)農(nóng)民人均可支配收入與全國農(nóng)民和城市居民人均可支配收入相比依然差距較大。2019年城市居民人均可支配收入42 359元,全國農(nóng)民16 021元,貧困地區(qū)農(nóng)民11 567元。全國農(nóng)民與貧困地區(qū)農(nóng)民人均可支配收入之比為1.39∶1,城市居民與貧困地區(qū)農(nóng)民人均可支配收入之比為3.67∶1。由此可以說明,雖然貧困地區(qū)農(nóng)民在精準扶貧政策的支持下,整體收入水平明顯增長,但是與其他地區(qū)收入水平相比依然還有較大的差距。

2 我國貧困地區(qū)農(nóng)民收入的結(jié)構(gòu)及趨勢分析

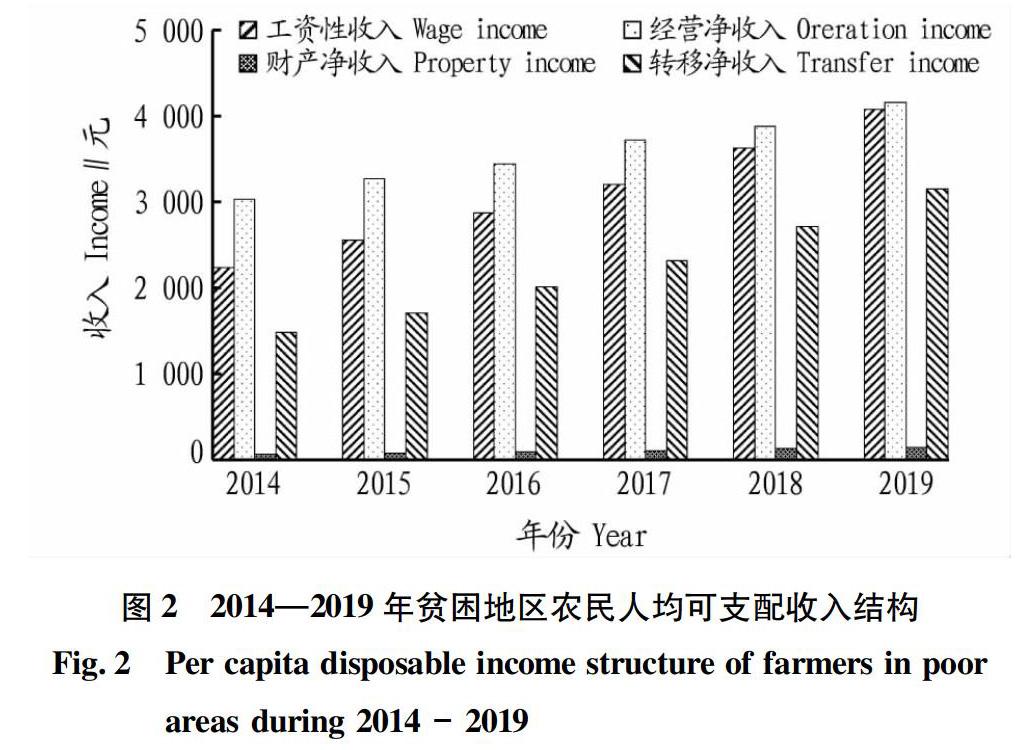

按照收入來源,貧困地區(qū)農(nóng)村居民的人均可支配收入分為經(jīng)營性收入、工資性收入、轉(zhuǎn)移性收入和財產(chǎn)性收入4類[14]。圖2是依據(jù)2014—2019年《中國農(nóng)村貧困監(jiān)測報告》的相關數(shù)據(jù),得出的貧困地區(qū)農(nóng)民人均可支配收入結(jié)構(gòu)圖。由圖2可以看出:首先,貧困地區(qū)農(nóng)民收入的主體依然是經(jīng)營性收入,但其占人均可支配收入的比重有所下降。2019年貧困地區(qū)農(nóng)民的經(jīng)營凈收入4 163元,所占比重為36.0%。相較2014年44.3%的占比,下降了8.3百分點。由此可見,盡管貧困地區(qū)農(nóng)民的收入主要依靠經(jīng)營性收入,但隨著轉(zhuǎn)移性收入和工資性收入的迅速增長,收入的比例發(fā)生了變化。其次,貧困地區(qū)農(nóng)民的轉(zhuǎn)移性收入和財產(chǎn)性收入年均增長速度最快,工資性收入次之,經(jīng)營性收入最慢。2019貧困地區(qū)農(nóng)村居民的轉(zhuǎn)移性收入和財產(chǎn)性收入年均增長速度在16.0%左右,工資性收入為12.5%,經(jīng)營性收入僅為7.1%。轉(zhuǎn)移性收入的快速增長說明國家對貧困地區(qū)的財政支持力度不斷加大。最后,經(jīng)營性收入與工資性收入的差距正在逐步縮小,外出務工收入已經(jīng)成為貧困地區(qū)農(nóng)民增收的主要途徑。相較于2014年,2019年貧困地區(qū)農(nóng)民的工資性收入占比提高了2.6百分點,經(jīng)營性收入與工資性收入之比,由2014年的1.35,逐漸縮小為2019年的1.0。

3 突發(fā)疫情對貧困地區(qū)農(nóng)民收入結(jié)構(gòu)的影響

3.1 突發(fā)疫情對工資性收入的影響

新型冠狀病毒肺炎疫情對貧困地區(qū)農(nóng)民工資性收入的影響是顯而易見的。從地理位置上來看,受“新冠”疫情影響最嚴重的湖北、廣東等地區(qū)正是農(nóng)民外出務工的重點地區(qū);從行業(yè)來看,受疫情影響最大的是旅游業(yè)、餐飲業(yè)、建筑業(yè)等服務型行業(yè)[15],因為外出務工經(jīng)商的農(nóng)民主要集中在零售、餐飲、建筑等領域;從時間上看,疫情爆發(fā)于新年前后,正是服務型行業(yè)的旺季。因此,無論是從哪個角度來看,貧困地區(qū)農(nóng)民的工資性收入勢必受到極大地影響。

3.1.1 返鄉(xiāng)農(nóng)民務工受阻。原因有三:第一,為了有效隔離病毒,各地區(qū)封村封路、封鎖交通,交通線路不暢使得有外出務工意愿的貧困農(nóng)民返崗復工難度增加;第二,由于疫情的高風險性,部分農(nóng)民取消了外出打工的計劃,留在家鄉(xiāng);第三,面對短時間內(nèi)難以緩解的疫情危機以及由此而帶來的經(jīng)濟困境,部分用工單位裁員降薪。

3.1.2 未返鄉(xiāng)農(nóng)民收益降低。病毒的高傳染性降低了人們外出消費的愿望,這使得部分滯留城市的農(nóng)民收入降低,同時,隨著肺炎疫情的逐漸嚴重,勞動密集型行業(yè)開始大面積停工停產(chǎn),這使未返鄉(xiāng)農(nóng)民逐漸喪失了經(jīng)濟來源。

3.2 突發(fā)疫情對經(jīng)營性收入的影響

貧困地區(qū)農(nóng)民的經(jīng)營性收入主要來源于種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展,無論是種植業(yè)還是養(yǎng)殖業(yè)都已成為高度分化的行業(yè),從產(chǎn)品的生產(chǎn)加工到流通運輸再到最后的銷售,各環(huán)節(jié)高度細分、相互依存。然而新冠肺炎的爆發(fā)打亂了這種有序的產(chǎn)業(yè)鏈,使產(chǎn)業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)受到不同程度的沖擊,對農(nóng)民的經(jīng)營性收入產(chǎn)生極大影響。

3.2.1 對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的沖擊。第一,新年伊始,各行業(yè)都開始了新的生產(chǎn)周期,為了更好地進行生產(chǎn)活動,清理、育苗等準備工作會在此時陸續(xù)展開,但由于疫情,準備工作無法按時進行,準備工作的延遲將會給整個生產(chǎn)季產(chǎn)生全方位的影響[16-18];同時,一些規(guī)模較大的企業(yè)因為員工無法及時復工出現(xiàn)了用工難的問題。第二,受疫情影響,全國多數(shù)農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)點處于關閉狀態(tài),這使得庫存不足和較早啟動生產(chǎn)活動的企業(yè)出現(xiàn)了農(nóng)資緊缺的問題。第三,現(xiàn)場指導、觀摩學習等生產(chǎn)性服務,也因疫情無法正常開展,只能暫時叫停。

3.2.2 對流通環(huán)節(jié)的沖擊。為了有效地抑制病毒向農(nóng)村地區(qū)蔓延,全國各地開始設立道路關卡進行消毒檢查,對進出的車輛和人員實施限行控制,甚至對疫情嚴重地區(qū)的主干道路實施封鎖。嚴格的交通管制對農(nóng)產(chǎn)品的運輸帶來了極大的考驗,正常的產(chǎn)銷節(jié)奏被打亂,導致部分地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品大量積壓,“賣難”問題突出。

3.2.3 對銷售環(huán)節(jié)的沖擊。春節(jié)是一年中的銷售旺季,農(nóng)產(chǎn)品的消費高峰一般出現(xiàn)在12月至次年1月[19]。銷售的主要場所是各大批發(fā)市場。而出于對控制疫情傳播、保障人們生命健康的考量,大量批發(fā)市場被迫關停,農(nóng)產(chǎn)交易數(shù)量明顯降低。

農(nóng)業(yè)項目本身就屬于投資回報率較低的產(chǎn)業(yè),再加上產(chǎn)品滯銷、經(jīng)營收入減少,部分現(xiàn)金流較為薄弱的企業(yè),出現(xiàn)了資金周轉(zhuǎn)不靈的情況,面臨停業(yè)與破產(chǎn)的風險,這對以經(jīng)營性收入為主要收入來源的農(nóng)民和企業(yè)來說無疑是雪上加霜。

3.3 突發(fā)疫情對轉(zhuǎn)移性收入的影響

貧困地區(qū)農(nóng)民的轉(zhuǎn)移性收入主要包括政策性收入和非政策性收入兩部分,突發(fā)疫情對轉(zhuǎn)移性收入的影響也體現(xiàn)在這兩部分。首先,從政策性收入來看,政策性收入主要由養(yǎng)老金、低保金、糧食補貼構(gòu)成,這些收入來源于政府的轉(zhuǎn)移支付,具有較強的穩(wěn)定性,一般不會受到外部市場環(huán)境變化的影響。因此,突發(fā)疫情對政策性收入基本不會產(chǎn)生影響。其次,從非政策性收入來看,貧困農(nóng)民的非政策性收入主要來源于家庭成員寄回或帶回的務工收入。而受疫情影響,目前的就工形勢不容樂觀,貧困農(nóng)民的工資性收入減少,給予家庭的補貼也會相應降低。因此,疫情使貧困農(nóng)民的非政策性收入減少。總的來說,突發(fā)疫情會對貧困農(nóng)民的轉(zhuǎn)移性收入帶來一定程度影響,但十分有限。

3.4 突發(fā)疫情對財產(chǎn)性收入的影響

貧困地區(qū)農(nóng)村居民的財產(chǎn)性收入渠道相對單一,主要包括入股分紅、土地出租和房屋出租。長期以來,由于貧困農(nóng)民入股份額低、土地房屋出租收益先天不足等原因,財產(chǎn)性收入增長速度極慢,在貧困農(nóng)民的總收入中占比極小。因此,此次疫情對貧困農(nóng)民的財產(chǎn)性收入影響極小,對貧困農(nóng)民的總收入更是影響甚微。

4 應對疫情影響的對策建議

4.1 “一對一”精準幫扶,促進工資性收入增加

4.1.1 支持符合條件人員盡快返崗復工。各地方政府應盡快摸底排查,了解貧困農(nóng)民的務工需求。同時,積極開展疫情防護知識宣講,普及科學健康理念和基本防護知識,使貧困農(nóng)民從根源上了解疫情,消除恐慌心理。對有外出務工意愿的農(nóng)民,各地應積極配合做好協(xié)調(diào)工作,與交通部門、招聘企業(yè)、當?shù)厝松缇肿龊脤樱M織貧困農(nóng)民成規(guī)模成批次的進行“點對點”“專車專列”運輸。對于務工地點和出行時間相對分散,難以集中組織運送的,支持貧困農(nóng)民自主返崗。協(xié)調(diào)各部門做好疫情防控工作,鼓勵有條件地區(qū)對貧困農(nóng)民返崗交通費用進行補貼。

4.1.2 組織因各種因素不能及時返崗人員就地就近就業(yè)。在確保防疫安全的前提下,協(xié)調(diào)推動疫情較輕地區(qū)的企業(yè)、就業(yè)扶貧車間等經(jīng)營主體和鄉(xiāng)村農(nóng)田水利等項目盡早復工復產(chǎn),對有務工意愿但暫時難以外出的貧困農(nóng)民,組織其各經(jīng)營主體對接。通過線上線下招聘活動以及電話、短信等方式及時向貧困農(nóng)民提供可供選擇的崗位信息,提供求職、應聘等專門服務,就地就近推薦崗位,支持符合條件的貧困勞動力優(yōu)先上崗[20]。同時,擴大公益性崗位開發(fā)范圍,加大購買服務力度,開發(fā)防疫消毒、社區(qū)巡查、卡點值守等疫情防控扶貧公益崗位,針對無法離鄉(xiāng)、無業(yè)可扶、無力脫貧的“三無”群體進行兜底安置,提升貧困戶家庭收入,保障其基本生活。

4.1.3 加大返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)支持力度。政府應繼續(xù)加大對返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員的政策支持和資金投入力度,通過一次性創(chuàng)業(yè)補貼、免費提供創(chuàng)業(yè)場所、增加創(chuàng)業(yè)擔保貸款、推遲還款期限等方式,為懂技術(shù)、懂市場的貧困農(nóng)民提供展現(xiàn)機會,鼓勵貧困農(nóng)民返鄉(xiāng)自主創(chuàng)業(yè),為地區(qū)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展積蓄力量。

4.2 發(fā)揮產(chǎn)業(yè)扶貧優(yōu)勢,保障經(jīng)營性收入

4.2.1 提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。新型冠狀病毒肺炎疫情的爆發(fā)引發(fā)了人們對食品安全重要性的新思考,一時間,人們對綠色無公害食品的需求迅速增加,這為農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來了新的機遇。各地區(qū)應深入分析研判目前的形式,了解市場需求,采用更加安全的生產(chǎn)方式,提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量,增強其安全性,依托各種新型經(jīng)營主體打造優(yōu)勢品牌,通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的產(chǎn)品打開銷售市場,促進農(nóng)民增收。

4.2.2 確保農(nóng)資正常運輸。物流不通是目前制約生產(chǎn)、流通、銷售等各個環(huán)節(jié)的核心問題。在保證防疫安全的前提下,各地區(qū)應盡快建立綠色通道,通過物資運輸通行證的方式對農(nóng)資原料、禽苗、鮮活農(nóng)產(chǎn)品等涉農(nóng)類物資進行專車運輸。各地區(qū)應嚴格杜絕一切非法形式的斷路行為,確保農(nóng)資運輸車輛暢通;簡化通行車輛和人員的查驗手續(xù);如非必要,不對物資運輸人員實施隔離,確保“農(nóng)業(yè)產(chǎn)品出得去、農(nóng)用物資進得來”。同時,在農(nóng)資配送過程中,可采用先進的倉儲保鮮設施,降低因道路、環(huán)境等因素對農(nóng)產(chǎn)品的影響,保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。有條件地區(qū)可采用目前城市物流配送的不見面提貨方式,降低疫情傳播風險[21-22]。

4.2.3 拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。農(nóng)產(chǎn)品具有較強的時效性,長時間的積壓滯銷不僅降低了產(chǎn)品質(zhì)量,還增加了生產(chǎn)者的損失,因此,當務之急是拓寬農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道,采取多種銷售方式并行的方法,解決產(chǎn)品滯銷問題。方法有三:其一,把貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品作為疫情防控期間“菜籃子”產(chǎn)品有效供給的重要來源,積極協(xié)調(diào)產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)構(gòu)建“點對點”的對接關系,優(yōu)先安排采購銷售。其二,充分發(fā)揮電商資源的巨大優(yōu)勢,利用網(wǎng)絡信息平臺,協(xié)調(diào)電商企業(yè),為貧困地區(qū)設立扶貧專賣店、扶貧頻道等資訊平臺,大力確保農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)、家庭手工業(yè)、扶貧車間等產(chǎn)品快速、保價銷售[23-25]。其三,通過收儲獎補政策,鼓勵相關經(jīng)營主體加大收儲力度。

4.2.4 加大農(nóng)民技能培訓。受疫情影響不能如期開展的“線下技術(shù)指導”活動可以轉(zhuǎn)移為“線上教學”,各地區(qū)應充分利用廣播、電視節(jié)目、網(wǎng)絡等方式加強對農(nóng)戶的技能培養(yǎng),充分利用疫情期間的大量閑余時間提升自身勞動技能,增強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)知識儲備,提升自身的致富能力,為疫情結(jié)束后持續(xù)穩(wěn)定增收創(chuàng)造條件。

4.3 適當增加轉(zhuǎn)移性收入和財產(chǎn)性收入

4.3.1 設立臨時救助資金。受疫情影響,物價迅速上漲,人們的生活成本增加。針對貧困對象中依靠自身能力脫貧困難,對轉(zhuǎn)移性收入依賴程度較大的特殊群體,按困難程度發(fā)放臨時救助資金,適當增加貧困家庭的轉(zhuǎn)移性收入,確保貧困農(nóng)民正常生活需要。同時,對于感染新型冠狀病毒肺炎的貧困患者,采取“一事一議”的方法加大幫扶力度,提高臨時救助金的金額。

4.3.2 對受損企業(yè)進行財政補貼。新型冠狀病毒肺炎的爆發(fā)使部分資金基礎較為薄弱的企業(yè)面臨著巨大的生存危機。由于產(chǎn)品滯銷、價格降低等原因,部分企業(yè)資金周轉(zhuǎn)不靈,面臨著停業(yè)和破產(chǎn)的危機,在這緊要關頭,地方政府應加大資金扶持力度,對因疫情受損較為嚴重的農(nóng)業(yè)企業(yè)、新型經(jīng)營主體進行財政補貼,幫助企業(yè)恢復正常運轉(zhuǎn),渡過疫情難關。

4.3.3 加快發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險。隨著疫情的加重,農(nóng)業(yè)保險的兜底保障作用逐漸顯露出來,為了有效地轉(zhuǎn)移風險、降低自然災害對農(nóng)民增收帶來的損失,各貧困地區(qū)應加快發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險。通過加大財政補貼力度、適當降低農(nóng)戶繳納保費比例、拓寬農(nóng)業(yè)保險險種和保障范圍等方式,加大對貧困地區(qū)農(nóng)業(yè)保險的扶持力度,提高農(nóng)民參保積極性。

參考文獻

[1]胡曉龍.新冠肺炎疫情對農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟的影響及對策[J].河北金融,2020(3):19-23.

[2]張毅峰.新冠肺炎疫情對我國經(jīng)濟的影響[J].河北金融,2020(3):16-18,43.

[3]本刊編輯部.戰(zhàn)疫情 穩(wěn)經(jīng)濟 促發(fā)展——科學應對新冠肺炎疫情對經(jīng)濟發(fā)展的影響[J].浙江經(jīng)濟,2020(2):21-22.

[4]李劍青.堅決奪取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利[N].邯鄲日報,2020-03-25(002).

[5]史磊,劉龍騰,秦宏.新冠肺炎疫情下的水產(chǎn)業(yè)發(fā)展——沖擊、應對與長遠影響[J].中國漁業(yè)經(jīng)濟,2020,38(1):2-7.

[6]蔣和平,楊東群,郭超然.新冠肺炎疫情對我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的影響與應對舉措[J].改革,2020(3):5-13.

[7]沈國兵.“新冠肺炎”疫情對我國外貿(mào)和就業(yè)的沖擊及紓困舉措[J].上海對外經(jīng)貿(mào)大學學報,2020,27(2):16-25.

[8]劉仁鵬.疫情防控成效顯現(xiàn) 收入影響程度減輕——新冠肺炎疫情對四川居民收入影響分析報告[J].四川省情,2020(Z1):52.

[9]徐英.湖南省農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展對居民收入增長的影響與研究[J].中外企業(yè)家,2020(10):87-88.