西沙群島旅游地質資源調查研究

王明珠 羅智勇 韓飛

【摘要】南海諸島及其周邊海域歷來是中國固有的領土領海,擁有豐富的國土資源和海洋資源。國家開發西沙旅游航線,這是維護國家主權和管轄權的重要手段之一,同時還可以塑造海南國際旅游島的旅游品牌,帶動社會的經濟發展。通過西沙群島旅游地質資源調查項目的開展,基本實地查明了西沙地區基礎地質情況,摸清了本區域旅游地質資源類型和空間分布位置,并對旅游資源進行了系統的分類和介紹。在對西沙旅游地質資源進行綜合評價的同時,也提出了一些相應的建議與對策。

【關鍵詞】西沙群島;基礎地質;旅游資源;資源調查

【中圖分類號】F592.7

【文獻標識碼】A

西沙群島、中沙群島、南沙群島歷來都是我國的領土,2012年6月21日設立三沙市,隸屬海南省,管轄西南中沙群島的島礁及其海域。設立三沙市是海南省“依海興瓊”的重要戰略機遇,從國家戰略來說,也是維護我國南海諸島及其周邊海域的主權和管轄權。近年來,三沙市的各項基礎設施建設工作已快速開展。同時,扶持漁業、旅游業等特色產業,亦是維護國家主權的重要手段之一。

目前,國家已經開始啟動西沙旅游航線。海南國際旅游島提出大力開展具有區域特色的南海海洋旅游產業,不僅可以塑造本土的旅游品牌,而且還可以帶動海南的經濟發展。科學規劃和合理開發利用西沙群島旅游資源尤為重要,本文從西沙群島旅游地質資源角度展開調查。

西沙群島古稱“千里長沙”、“七洲洋”、“九乳螺洲”等,位于南海的西北部、海南島東南部,分布在北緯15° 47- 17°08,東經111°10- 112° 55之間。西沙群島北起北礁,南至先驅灘,東起西渡灘,西止于中建島,覆蓋了40座島、礁、洲、沙、灘。其中,西沙群島陸地面積最大的是永興島,是三沙市政府的所在地,距三亞市榆林港約330km。

西沙群島可分為兩大群島:位于東北面的宣德群島和西南面的永樂群島。宣德群島又稱“東七島”,因其主要由七個較大的島嶼組成,但其實出露海面的穩定珊瑚島或沙洲不止7個。宣德群島包括宣德環礁、東島環礁、浪花礁等環礁和1座暗礁。永樂群島俗稱“九乳螺洲”,因其由八九座較大的珊瑚島組成,其包括北礁、永樂環礁、玉琢礁、華光礁、盤石嶼等5座環礁和中建島臺礁。

1 西沙群島基礎地質概況

西沙群島島嶼,除了位于北東方向的高尖石島是唯一一座出露的火山巖島,其余島嶼均是在珊瑚礁盤上發育而成的灰沙島。島嶼面積較小,地勢平坦,海拔較低,礁盤寬廣。

1.1 第四紀地層

西沙群島幾乎全被第四紀地層所覆蓋,根據巖性特征,層序關系,將第四紀地層劃分為更新統沉積和全新統沉積。

更新統沉積進一步分為下更新統、中更新統和上更新統。下更新統沉積類型有火山沉積和生物沉積,火山沉積僅見于高尖石島,巖性為黑~黑褐色火山角礫巖,具有礫狀構造,火山碎屑結構;生物沉積巖性為珊瑚貝殼碎屑巖,由珊瑚、貝殼碎屑及沉積型鈣質組成。中更新統生物沉積,巖性為灰白色珊瑚灰巖。上更新統風積僅分布于石島,巖性為珊瑚貝殼碎屑灰巖,主要成分為珊瑚碎屑、貝殼碎屑,鈣質膠結。

全新統沉積又分為下全新統、中全新統和上全新統。下全新統海相沉積,僅出露于東島東北部,巖性為珊瑚貝殼礫巖,礫石由珊瑚碎枝構成,具層理構造。中全新統海相生物碎屑沉積,除高尖石、石島外,其余島嶼均有分布,松散狀,巖性為灰白色、灰黃色的生物骨屑砂礫層,成分主要是珊瑚碎屑、貝殼碎屑組成,含少量珊瑚碎塊,部分島嶼的潮間帶局部膠結成巖,為海灘巖,表面呈灰色,砂礫狀結構,塊狀構造。上全新統沉積分布廣泛,各島均有分布,有珊瑚貝殼砂、現代海灘巖,原生珊瑚礁和鳥糞等。

1.2 地質構造

西沙群島處在大陸型地殼和大洋型地殼過渡區的邊緣,基底為前中生代花崗片麻巖、混合巖等。第三紀期間,由于南海海盆的南北向擴張,在形成大洋型地殼的同時,使西沙地區的基底構造線成為東西方向。中新世以前,西沙為出露于水面上的隆起區,長期受到侵蝕。中新世早期,本區開始下沉,受到海侵,形成新生代地層。第四紀早更新世,在新構造運動的影響下,產生了一組北西向斷裂,切割了東西向和北東向斷裂,為西沙地區火山活動創造了條件。

1.3 火山活動

據獲得的地震、海磁、海底地形測量等相關資料顯示,西沙群島地區有多次火山活動。在西沙至中沙群島之間構成一火山群,它們皆隱伏在水下,出露于水面的僅高尖石島一個。

1.4 地形地貌

西沙群島全為低矮的灰沙島,海拔高程一般小于6m,最高為石島。地貌類型較簡單,從礁緣至島中央,可將海島地貌分為三部分:水上部分——陸地地貌;潮間帶部分——礁坪;水下部分——水下斜坡。島嶼陸地地貌又分為沙島和巖島,在瞧盤上,受到風浪作用,將珊瑚、貝殼碎屑堆積起來,形成大小不一的灰沙島和巖島。沙島在形態上分為:潟湖、洼地、沙平臺、沙堤和海灘;巖島地貌類型為殘丘和火山巖臺地。礁坪,通稱礁盤,普遍見于各個島嶼,隱伏于海面之下,面積比島嶼大很多,寬度一般為幾百米至幾千米,有的—個島嶼—個礁盤,有的幾個島嶼共—個礁盤;礁盤是島嶼的基礎,沒有礁盤,島嶼、沙洲不可能形成,也不可能保存。水下斜坡,礁盤外緣突然向下,并形成懸空。在礁盤外緣普遍見到水深6 - 10m處出現—小平臺,寬幾十米至數百米。

2 西沙群島旅游地質資源類型

西沙群島屬熱帶海洋季風性氣候,陽光充足,長夏無冬。星羅棋布的島嶼沙洲,千姿百態,沙灘潔白,岸寬沙細。浩瀚無垠的海水清澈見底,顏色層次極為豐富。島嶼上有經千年狂風惡浪而不倒的海棠樹林片,以及其他的珍貴樹種和人工種植樹種。西沙群島得天獨厚的地理位置,集區域性氣界、水界、陸界、生物界為—體,亦保存了歷史悠久的“海上絲綢之路”等文物古跡,完全符合人們回歸大自然的“空氣、沙灘、海水、陽光、綠色”五大要素。

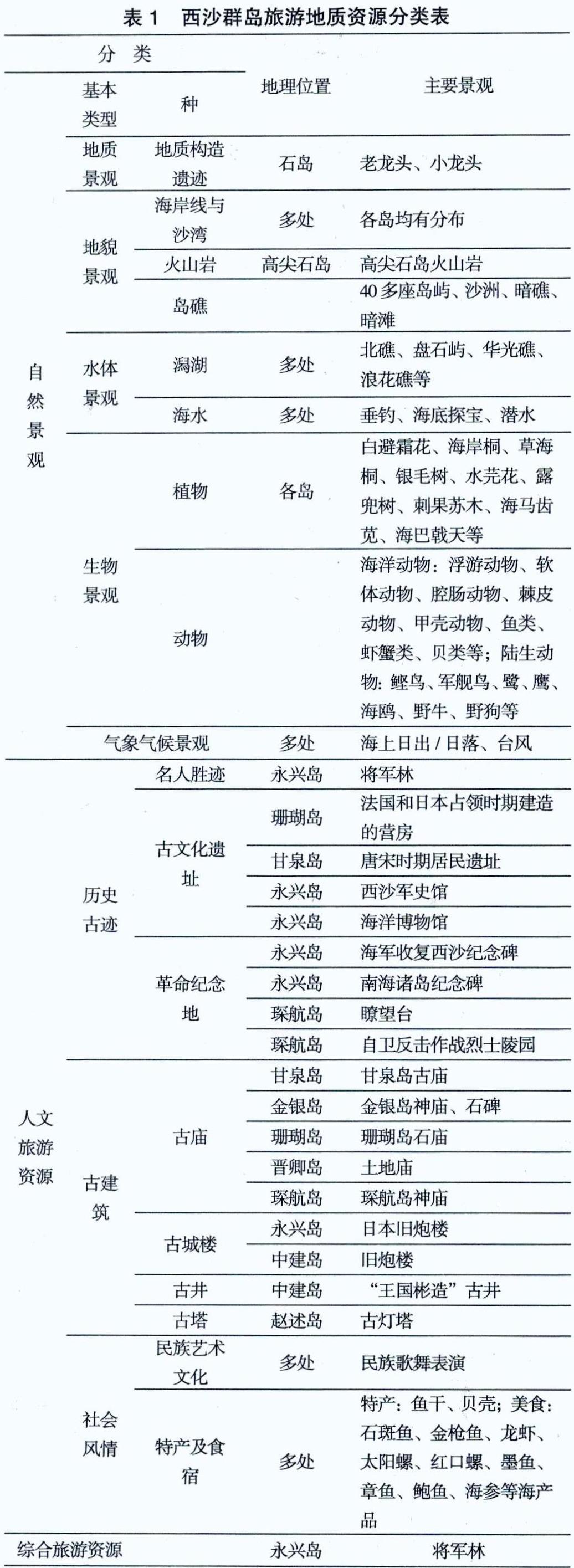

本文在前人研究的基礎上,對西沙群島開展野外實地調查工作,基本摸清了本區旅游地質資源。并根據旅游地質資源的屬性,將西沙群島旅游資源劃分為自然景觀、人文景觀和綜合旅游資源景觀三大類。再根據景觀的成因、形態和作用等因素,可進一步劃分8個基本類型17種,詳見表1。

2.1 永興島將軍林(見圖1)

西沙群島最出名、最具代表陛的綜合旅游資源景區是永興島的將軍林。將軍林起種于1982年元月,時任中國人民解放軍總參謀長的楊得志上將來西沙部隊視察時,為了勉勵守島官兵扎根西沙,愛島建島,同時也為改善西沙的自然條件,搞好綠化,美化營區。親手在西沙海軍招待所院內種下了“將軍林”中的第一棵椰子樹。此后,每位來西沙視察和看望駐島官兵的黨和國家領導人、共和國將軍以及國務院有關部委、各有關省、市、自治區領導同志都在西沙部隊營區種下椰子樹以做紀念,每棵椰子樹上都掛著一個牌子,上面記載著植樹人的姓名、職務和日期。

2.2 海軍收復西沙群島紀念碑

西沙群島自古就是中國的神圣領土。二戰期間,日本于1939年3月20日占領西沙群島。1945年8月,日本戰敗宣布無條件投降后,中國政府根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》的精神,于1946年9月組織艦艇編隊協助廣東省政府收復南海諸島,并派軍隊駐守。同年11月23日,艦隊副指揮官姚汝鈺和參謀張君然率“永興”、 “中建”兩艦進駐西沙永興島,29日上午參加接收西沙群島的政府官員和駐島官兵在島上舉行了隆重的收復西沙群島紀念碑揭幕儀式。紀念碑為水泥制作,正面刻“衛我南疆”四個大字,背面刻“海軍收復西沙群島紀念碑”,旁署“中華民國三十五年十一月二十四日立”的字樣(該碑后被入侵的南越軍隊搗毀)。現碑為張君然任第一任海軍西沙群島管理處主任期間,為紀念1946年中國海軍收復西沙群島,于1948年3月重立,正面刻“南海屏藩”,背面刻“海軍收復西沙群島紀念碑”,旁署“中華民國三十年十一月二十四日張君然立”。次碑已成為西沙群島歷史之見證碑。

2.3 石島“老龍頭”與“小龍頭”(見圖2)

石島位于永興島東北方向約700m,與永興島同在一個礁盤上,有混凝土路與之相連。海拔約15.9m,是西沙最高的島嶼,也是唯一一座膠結成巖的巖石島。石島實際上是上升礁構成,上升礁的巖石包括珊瑚礫巖、珊瑚砂巖和珊瑚灰巖。石島上只有少數灌木林生長,其因巖石裸露而得名,島形不規則,怪石嶙峋,奇洞千姿百態。石島四周,海蝕現象保存清晰,有海蝕崖、海蝕壁龕、海蝕洞、海蝕柱、海蝕溝槽等形態。

“老龍頭”自然景點位于石島的最北端,屬于海蝕遺跡,海水長期沖刷海岸帶,形成了多種多樣形態各異的海蝕地貌。從海面上側觀“老龍頭”,神似游向南海的巨龍,栩栩如生。“老龍頭”的巖石上刻有“祖國萬歲”,石島東部,有兩塊對稱的巖石,上面分別刻著“天涯”、“海角”字樣。

石島的“小龍頭”是形狀獨特、具有地質意義的根管石。其成因與植物生命活動密切相關,是生物化學沉積作用的產物。通過野外觀察,根管石大多呈直立狀,與寄主巖石地層層理面近于垂直,個別斜列或平臥,呈淺灰或灰白色。根管石疏密不等,長短不一,粗細各異,基本保留了植物根系的原始狀態。根管石的發現標志著成土作用和植被化過程的存在,是確定化石土壤層存在的重要依據。

2.4 甘泉島“唐宋遺址”(見圖3)

考古人員在甘泉島上發現有一處唐宋時代的居住遺址,出土大量的鐵鍋碎片、燒煮食物的炭粒灰燼、瓷器和陶器碎片、鐵刀和鐵鑿碎片,還有吃剩的鳥骨等。1994年,甘泉島唐宋居住遺址被海南省政府確定為第一批省級文物保護單位。1996年,考古人員在西沙文物普查時,特地在遺址旁立了“西沙甘泉島唐宋遺址石碑”;2006年,海南省人民政府將這塊石碑改為“甘泉島遺址”,這是我國在中國南海樹立的第一塊文物保護碑。

2.5 火山巖石

僅分布于高尖石島,高尖石島是西沙宣德群島中最小的一個島嶼,也是南海諸島中唯一出露的一座火山巖島。位于永興島東南方向44km,東島西南方向14km。全島近似三角形,南至西南面為懸崖陡壁,北至東北面較平坦,四周為較深的海水包圍。高尖石島因長期受海浪侵蝕,形成一個三級海蝕平臺。其巖性為玻基輝橄巖質火山角礫巖,呈黑色。

2.6 環礁與潟湖

西沙群島的珊瑚礁地貌是一種特殊的地理景觀,珊瑚礁的類型有臺礁、塔礁及環礁。其中環礁居多,它是珊瑚礁地貌的主要類型,且很多大環礁上還發育著小環礁。環礁根據其形態,可分為開發型環礁、半開放型環礁、多口門準封閉型環礁、單口門準封閉型環礁、封閉型環礁。南海珊瑚礁的生長發育受地質構造和地形地貌的控制,大多數珊瑚礁為橢圓形,呈北東一南西走向。

環礁上有美麗的潟湖,也叫礁湖或礁塘。主要分布于北礁、浪花礁、華光礁、盤石嶼、永樂環礁等礁坪上。潟湖多位于沙堤內側,面積一般為幾百平方米,大部分口門較小,潟湖內為中細粒珊瑚、貝殼碎屑和鳥糞堆積。潟湖中生長著種類繁多的經濟魚類和多姿多彩的珊瑚,是海上垂釣、潛水觀光、趕海、海底探寶、采集名貴海產品的良好場所。

珊瑚礁的生長發育同時受到南海季風氣候的影響。南海盛行兩股季風:冬季的東北季風和夏季的西南季風,東北季風來自亞洲大陸,西南季風來自熱帶海洋。兩股不同方向的季風交替作用,造成珊瑚礁體在迎風方向上的造礁生物生長加速、碎屑物沉積快且多,使得珊瑚礁坪向東北、西南兩個方向發育,經年累月,環礁發育呈東北一西南走向。

2.7 海鳥天堂

西沙群島鳥類繁多,有“天堂海鳥”之稱。據前人科學考察的統計數據顯示,西沙群島已記錄的鳥類有20多科60多種10多萬只,包括鰹鳥、軍艦鳥、鷺、行鳥、海鷗、金絲燕、白腹軍艦鳥、紅腳鰹鳥等。東島上的鳥類最多,鰹鳥數量多達6萬只,具有“鳥島”的美稱。東島紅腳鰹鳥繁殖種群是我國迄今所知的唯一繁殖種群,約占世界繁殖種群數量10%,是極其珍貴的保護動物,東島也被列為海島自然保護區。此外,七連嶼的西沙洲、永樂環礁的銀嶼等沙洲,常年有各種海鳥群集,沙洲中部堆積許多鳥蛋。