小學新生入學習慣養成評價設計和實踐

劉羽

【摘要】小學一年級,是幼兒時期向小學時代轉型的關鍵時期,萬丈高樓平地起,基礎最為重要,而打牢基礎的關鍵,就是一個人的良好行為習慣。行為習慣是人在特定環境下重復作用形成的一種“行為定勢”,它是人在后天所養成并在一定條件下自動去進行某些動作的特殊傾向,是由重復或練習而鞏固下來并變成需要的行為方式。本文通過行動研究,設計新生入學習慣評價標準,通過評價標準督促學生良好習慣養成。

【關鍵詞】小學新生;行為習慣;評價設計;實踐

面對一年級的新生,應該重點養成哪些習慣,可以通過哪些方式開展養成教育呢?針對這個問題,筆者在班主任老師、學生家長和高年級學生中做了相關的問卷調查,開展了座談交流會。

一、調研分析,探究習慣養成內容和路徑

調查結果發現,家長調查中,80%的家長都意識到習慣養成的重要性,希望自己的孩子能有良好習慣;有36%的家長對于習慣養成的內容和方式有比較明晰的認識;還有15%的家長反省到自己對孩子習慣培養的關注度不夠,導致學生在學習和生活出現一些壞毛病,家庭教育糾正效果不好。家長整體反饋出對于學習習慣的重視程度高于生活習慣。

從對班主任的調查中發現,老師們很重視習慣的養成教育和規則意識的培養,重點落腳也在于學習習慣的培養。部分老師反映新生家長們對于孩子期望值不同,家庭教育不能和學校教育取得一致。六年級的班主任老師還特別談到,他從教六年級轉為教一年級,來接新生的時候,對于新生的習慣養成目標還有些茫然,需要一個過渡適應期。

在高年級學生調查中,學生認為重要的習慣有很多,比如:整理物品的習慣,聽課習慣,作業完成習慣和個人衛生習慣。

從這三方面的調查來看,大家對于習慣養成教育的重要性都認同;對于學習習慣的內容相對明確,對于生活習慣的養成比較模糊;有培養習慣的意識,但培養習慣的措施不得力。

其中的一年級新生,從幼兒到小學生,生活空間和個人身份、學習任務都發生變化,學習的形式由游戲體驗為主,變化為知識學習為主,每天的授課時間長,學習內容和難度增大,他們剛開始很難適應。很多新生注意力集中不夠,自我控制力差,生活自理能力也差,有的不能獨立吃飯,不會整理書包,對家長和老師過度依賴。由此可見,小學新生入學后,應尤其重視習慣養成。

對于一年級新生良好行為習慣的養成教育,要關注學生的身心特點,從學習習慣和生活習慣兩方面入手,把學校教育和家庭教育兩個力量合起來,齊抓共管,不使教育出現空白地帶。

二、整體架構,設置習慣養成的內容體系

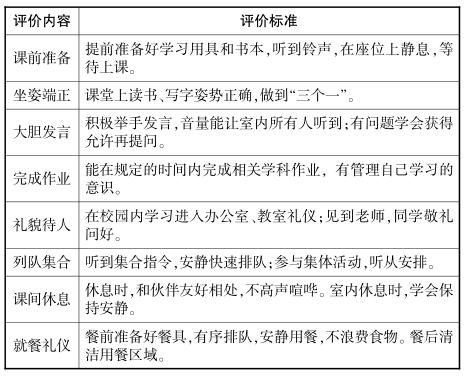

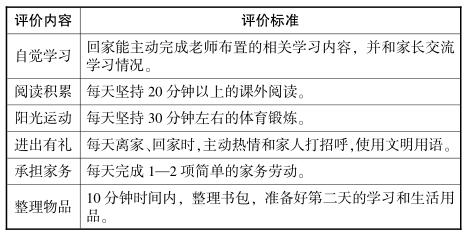

在前期調查的基礎上,筆者將習慣培養分成學習習慣和生活習慣,通過在校表現和在家表現兩部分實施完成。習慣養成方向一致,還需要行動一致。為此,筆者擬定了《一年級新生入學習慣養成評價標準》,幫助老師、學生、家長落實“養成”過程:

在校表現具體評價:

在家表現具體評價:

在《評價標準》中,對每一種習慣的養成要求都進行了具體化,將空洞的習慣目標落實在具體行為中,用明確的標準和實施方式,告訴學生應該怎么做,做到什么程度才是達到標準。特別是有效地指導家庭教育,讓家長明了學校在進行怎樣的習慣要求;在家庭中,如何落實和配合;在家庭教育中,初步要養成什么習慣;怎樣提出習慣的具體要求才有效。

三、細化評價,促進習慣培養效果

“養成教育”始于“養”,終于“成”,以“養”為手段,以“成”為目的。培養學生良好行為習慣的最基本、最重要的方法就是反復訓練、強化,最后能“習慣成自然”。人的行為受認識、情感、意志等心理活動的調節,心理學中有一個種正強化的調節方式,是指刺激某種行為,并在這種行為習慣的后面提供愉快的結果,那么這種行為習慣就得到了正強化,該行為習慣就可能反復出現。在日常生活中,我們常常可以發現,學生的良好行為習慣得到肯定,受到表彰或獎勵,增加他們的勝利感、喜悅感體驗,而且這種體驗會激發他們繼續努力的主觀要求。因此,新生的良好行為習慣養成教育,必須要有力的反復訓練和不斷正強化。

基于此,筆者設計了《新生入學習慣養成評價量表》,對學生進行為期一個月的專項評價。具體內容為:1.班級老師負責學生在學校的習慣養成評價,孩子父母負責在家的習慣養成評價。根據《評價標準》綜合孩子各項表現進行評比。2.全部標準達到,可以評為優秀,獲得紅星;未達到1—2項,評為良好,獲得黃星;不達標不得星。3.獲得60顆星星及以上的孩子,認定通過入學教育課程,可以頒發“小學生證書”。4.如有未通過入學課程的學生,請班級和家長進行兩周以上的強化訓練。

行為習慣養成評價是對新生行為習慣養成在事實判斷基礎上的價值引導和強化,對于新生行為習慣養成不僅達成管理的作用,還通過評價鑒定習慣養成的程度,激勵或導向、診斷新生良好行為養成。

四、入學活動,展示習慣養成風采

新生經過一個月的習慣養成教育訓練,學習習慣和生活習慣有了良好開端。在效果初顯時期,可以舉行一個有意義的儀式,促進學生不斷自我鼓勵和主動發展。

筆者組織開展了德育展示活動“新生入學儀式”,讓學生在活動中展示自己這一個月的成長,讓家長看見孩子的表現,同時,也讓學校在活動中檢驗養成效果。活動按照中國古禮開筆禮的形式進行:正衣冠—朱砂啟智—擊鼓明志—啟蒙描紅—感恩謝禮。入學儀式的開展,標志著學生通過了入學習慣的養成教育,正式踏入小學。家長在這一個月的習慣養成教育中,用文字和照片的方式記錄學生一月的成長點滴,制作成《寶貝入學成長集》,并在入學儀式上分享和回顧《成長集》,讓學生感受到成長的收獲和進步。

葉圣陶先生說:“教育是什么,簡單的說就是養成良好習慣,好習慣養成了,一輩子受用,壞習慣養成了,一輩子吃虧。”習慣養成教育系統化、課程化,可以有效地幫助學生養成良好的行為習慣。這樣不僅為新生的成長奠定良好基礎,同時,也促進了學校良好育人環境的形成,為學生扣好了人生的第一粒扣子。

【參考文獻】

[1]朱智賢.兒童心理學[M].北京:人民教育出版社,2000.

[2]孫云曉.教育就是培養好習慣[M].南京:江蘇教育出版社,2007.

[3]張曉春,蓋美松.同伴融合活動和家校協同指導手冊的應用[J].中國德育,2010(10).

[4]蓋麗麗.小學入學新生活動習慣養成教育策略研究[D].東北師范大學,2012.