高中物理中STEM教育的推進:社團活動、科學探究、創意寫作

周波 李晨曦

摘? 要 闡述STEM教育與科學探究的內涵,提出高中物理推進STEM教育的措施,設計STEM教育理念下科學探究的一般過程,并以“真空度與溫度關系的研究”為例進行闡述分析,以期為一線教學提供參考和借鑒。

關鍵詞 高中物理;STEM教育;科學探究;社團活動;創意寫作;創新型人才;核心素養

中圖分類號:G633.7? ? 文獻標識碼:B

文章編號:1671-489X(2020)13-0080-03

1 前言

高考壓力下,教師在教學工作中只注重教學內容的重要性、理論性、練習性,而忽視了對學生創新能力、動手實踐能力、合作交流能力的培養。STEM教育具有多學科交叉融合性,是在真實問題情境中解決問題,有利于培養學生的綜合實踐能力和創造力。近年來,STEM教育引起我國越來越多研究者的注意,他們試圖探索STEM教育的教學模式、教學設計方法,創建符合我國國情和教育現狀的STEM教育。迫于學業壓力,如果學校利用教學時間開展STEM教育,必定會影響學科的教學進度和教學任務,結果將得不償失。但作為人民教師,必須不斷嘗試,為培養新時代國家社會需要的人才而努力。

2 STEM教育與科學探究

STEM教育? STEM是科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)、數學(Mathematics)四門學科的英文字母縮寫。它是一個偏重理工科的領域,強調多學科的交叉融合,這四門學科要以科學或工程作為整合的核心。

STEM教育是建構主義學習理論的產物。建構主義認為,知識并非是通過教師傳授獲得的,而是學習者在一定的情境及社會文化背景下,借助其他人的幫助,利用必要的學習資料,通過意義建構的方式獲得的。在STEM教育中,學生獲得知識的多少取決于其在頭腦中建構知識的能力,而不取決于記憶教師教授內容的能力。教師在學生自我構建過程中起到主導作用,通過提問加深學生思考,引導學生完成知識建構。這就表明,STEM教育與傳統教學形式是大相徑庭的。

科學探究? 科學探究是高中理化生學科核心素養的重要組成部分,是指基于觀察和實驗提出問題、形成猜想和假設、設計實驗與制定方案、獲取和處理信息、基于證據得出結論并作出解釋,以及對科學探究過程和結果進行交流、評估、反思的能力。[1]

基于STEM教育理念的科學探究領域可以是多樣性的、可選擇性的,可根據實際探究問題進行確定,但必須以科學或工程作為整合的核心。探究領域不僅包括物理,還包括化學、生物、地理、工程、材料,甚至包括藝術。

3 高中物理STEM教育推進措施探析

建立STEM科學探究社團? 借助學校社團活動時間開展科學探究實踐活動,其意義在于:不耽擱學科正常教學進度;探究活動時間充裕,保證活動高質量完成;可以整合多個學科綜合運用,打破傳統獨立學科之間的隔閡;能夠培養具有創新能力、動手實踐能力、合作交流能力、發現問題與解決問題能力以及科研能力的學生。

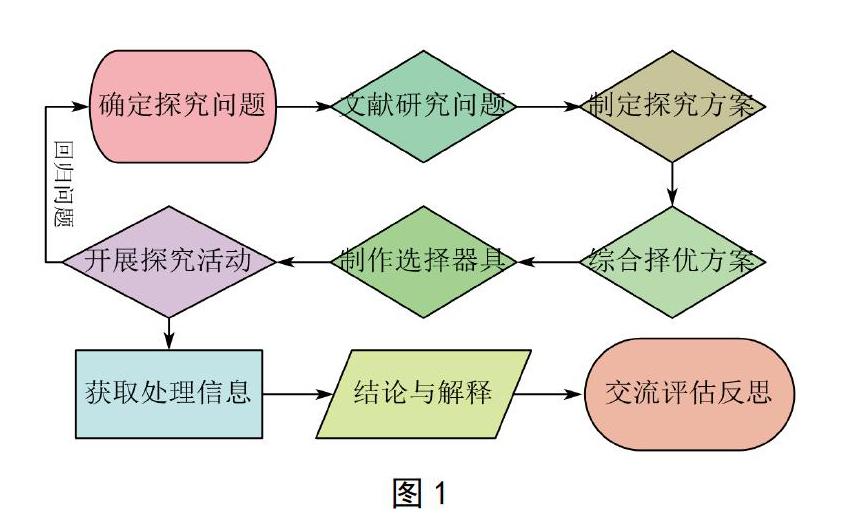

基于物理學科核心素養和STEM理念的探究活動過程? 經歷科學探究過程,學生能夠建構探索世界的認知,學習探索世界的方法,擴大認知的領域。STEM過程借助真實問題為學生創造模擬科學探究和認知的過程,教給學生科學的思維方法和科學探究方式,而不是單純的接受式科學學習[2]。STEM理念下的科學探究過程如圖1所示。

1)確定探究問題:是學生面臨的挑戰,是活動的主題。

2)文獻研究問題:學生針對提出的問題查閱相關文獻,確定問題的價值和意義,了解該問題相關研究結果。

3)制定探究方案:以小組為單位制定符合活動主題的方案。

4)綜合擇優方案:各小組述說本組方案,最后全體交流評估,制定最優方案。

5)制作選擇器具:根據最優方案選擇材料、制作器具、處理(比如拋光、打磨、3D打印)相應器材用品。

6)開展探究活動:器材準備好后,根據方案進行探究活動,若在實踐中有不足之處,需重新回歸探究主題進行優化改進。

7)獲取處理信息:記錄探究過程中的定量數據和定性特征,并利用相關軟件(如Excel、Origin等辦公軟件)進行信息的分析統計。

8)結論與解釋:根據信息處理的結果得出結論并加以解釋。

9)交流評價反思:最后,學生之間進行交流反思,教師進行評價總結,讓學生習得科學探究方法。

藝術的融入——創意寫作? 14—16世紀的文藝復興時期,畫家、物理學家和藥劑師屬于同一行業協會,這一時期見證了藝術與科學最偉大的成就。近年來,STEM教育的大家庭中逐步加入藝術(Arts),將STEM教育擴展為STEAM

教育。這里的藝術不只包括美術、音樂、舞蹈等狹義的藝術,還包括語言藝術在內的廣義的藝術。在STEM教育中融入創意寫作是一條嶄新的途徑,能夠為STEAM教育的實施提供有效模式,幫助學生建立藝術與科學的聯系。STEM學科與創意寫作的融合,能夠培養有創造力的思考者、問題解決者和表達創意想法的發明者,真正實現創新人才的締造。學生完成科學探究活動后進行創意寫作,既可鞏固探究過程和科學方法,亦能鍛煉寫作交流能力。

4 活動案例展示:真空度與溫度關系的研究

主題:真空度與溫度關系的研究。課時:社團活動90分鐘。寫作活動:創意寫作。STEM說明:物理、科學方法、溝通交流、工程、技術、數學。分組:6組。活動過程如下。

1)確定研究問題(5 min)。教師提問:“在高中物理必修一課堂中做過牛頓管演示實驗,觀察真空狀態下的物體下落的快慢。在選修3-3熱學部分學過分子無規則的熱運動,知道溫度是與分子的熱運動相關的。那么,隨著真空度的變化,容器內分子數減少,容器內空氣或容器內放置物體的溫度會有什么樣的變化呢?”

2)文獻研究問題(10 min)。學生查閱文獻資料,了解真空技術相關內容:真空技術是建立低于大氣壓力的物理環境,以及在此環境中進行工藝制作、物理測量和科學實驗等所需的技術。如今真空技術已經滲透到科研和生產領域,已經成為許多尖端技術、經濟建設和人民生活等方面不可或缺的技術基礎。真空技術中,了解真空度與溫度的關系,對該項技術的應用有很大幫助。

3)制定探究方案,綜合擇優方案(15 min)。學生分組討論再制定探究方案。討論:有的學生認為,真空度越低,分子個數越少,溫度會隨著降低;有的學生認為,真空度越低,分子數減少,但分子運動阻礙減少,分子運動會變劇烈,溫度會升高;還有學生認為,溫度的變化可能跟容器中所放物品有關,比如容器中放入水杯,隨著真空度降低,水沸點降低,水分子會進入氣體中影響溫度變化;等等。根據各小組的討論猜想,制定各自的研究方案。在教師的引導下制定出最佳方案:實驗一,密閉容器中不放入除測量工具以外的任何物體,測量空氣溫度;實驗二,密閉容器中放入一杯常溫水,測量水溫度;實驗三,密閉容器中放入合適大小的鐵塊,測量鐵塊溫度。

4)制作選擇器具(20 min)。確定研究方案后,按照方案制作或選擇儀器。學校提供的器材:電子溫度計、電子氣壓計、鐵塊、計算機、燒杯、抽氣機等。選擇電子溫度計和電子氣壓計的原因是氣壓連續變化,溫度連續變化,記錄氣壓和溫度必須快速而準確。學生制作器材:裝空氣和物體的容器,需要考慮容器的密閉性,以免外界空氣進入;需要考慮容器的堅韌性,以免內部壓強過小,外界大氣壓壓壞容器;還需要考慮容器的體積大小,以便放入測量儀器等。

5)開展探究活動、獲取處理信息(30 min)。按照制定的方案,安裝好實驗器材,依次以空氣、水、鐵塊為實驗對象進行實驗探究,小組內合作觀察并記錄氣壓和溫度的數據,所有數據記錄完畢后再進行處理。為了研究真空度與溫度的關系,在物理課堂中通常采用圖像法分析,所以引導學生利用Excel或Origin等軟件處理數據,得出溫度隨真空度變化的關系。

6)結論與解釋、交流評價反思(10 min)。根據數據的處理結果得出結論,并根據所學分子熱運動知識解釋結論。學生之間相互交流探究過程存在的問題和需要注意或改進的地方,比如電子氣壓計只能測量10-1~10-2 Pa范圍內的真空度,導致測量不準確;溫度計測量范圍有限;抽氣機功率有限,容器的密閉性不良等。最后,教師做評價并總結,布置創意寫作任務。

5 活動體會與反思

注重科學探究與工程技術的結合? STEM教育雖是多學科的交叉融合,但它以科學或工程作為整合的核心。所以,基于STEM教育的科學探究活動要注重把活動重點放在科學、工程技術與生活實際應用的聯系上來。學生通過運用所學的知識、技能、方法,通過觀察、思考、探究實際問題、解決實際問題,建立起科學與工程技術的聯系,遇到生活實際問題能進行正確解釋。

注重培養學生的綜合實踐能力? 科學探究中融合工程技術,更能起到培養學生綜合能力的作用。學生自行制作器具過程中,需要考慮器具是否實用,價格是否合理,是否容易取材;器具在實用時出現問題,又必須加以改進;探究過程記錄下的數據和一些定性的描述的處理和結果分析。在這些過程中培養學生的動手實踐能力,增強感知認識,培養學生發現問題、解決問題能力和交流與書面表達能力,培養數據記錄和處理能力以及分析能力,突出科研精神。學生在獲得綜合實踐能力的同時,樹立了正確的世界觀、價值觀。

師資要求? STEM教育具有融合性、合作性、情境性[3],所以對教師能力要求很高。基于STEM的科學探究要求教師綜合知識廣博、實踐能力突出、組織管理能力強。科學探究基于物理知識,但并非物理課程,而是以科技與工程技術為專題展開的。這就需要教師加強活動的設計,了解學生的認知結構和生活經驗,使專題既能夠適合學生的知識背景和已有基礎,又盡可能與生活環境及科技前沿聯系起來[4]。教師應積極研究校本課程的設計與編寫,形成系統的有框架的活動課程,以便于本校學生和教師使用。

6 結語

在高中物理中開展STEM教育,既體現了高中物理學科的核心素養,又積極響應了國家發展STEM教育的號召。以科學探究社團活動的形式開展STEM教育雖有待進一步完善、改進,但定能為培養新時代所需要的創新型人才提供助力,這樣的嘗試也是具有一定的價值和意義的。在未來探索的道路上,希望能夠探索出符合國情、校情的STEM教育課程和教學模式,為國家培養更多的創新型人才。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]張海銀,林建芬,朱立偉.科學探究過程、工程設計過程和STEM過程的比較分析[J].教育信息技術,2019(6):54-57.

[3]周波.芻議基于STEM教育的高中物理教學[J].科學咨詢:教育科研,2020(2):253.

[4]徐陽,籍金艷,盧慕稚.汽車里的物理:中學物理科技活動課程的案例[J].中國教育技術裝備,2011(9):41-42,45.