高校課程思政視域下的彝族民間美術元素研究

摘要:涼山州是多民族地區,歷史上有二十幾個世居民族,研究這里的民居文化交流交融,能夠促進鑄牢中華民族共同體意識。地域特色的課程思政引入,能讓當代大學生更好地理解兼容并蓄的中華民族優秀文化。本文就西昌學院特色民間美術元素課程引入課程思政的元素進行一些探究

關鍵詞:彝族;民間美術;課程思政

引言

《中共中央國務院關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的意見》提出建設生態宜居的美麗鄉村,促進全體人民共同富裕。涼山州有特色的豐富的人文資源,其中民族民居文化是留住鄉愁,留住美麗鄉村的基礎,設計鄉村應該因地制宜,傳統彝族民間美術元素的分析調研,能夠推進鄉風文明的宜居鄉村,同時也有助于發展特色文旅產業、文化產業、美術產業。

涼山州是多民族地區,歷史上有二十幾個世居民族,研究這里的民居文化交流交融,能夠促進鑄牢中華民族共同體意識。地域特色的課程思政引入,能讓當代大學生更好地理解兼容并蓄的中華民族優秀文化。

一、彝族民間美術概要

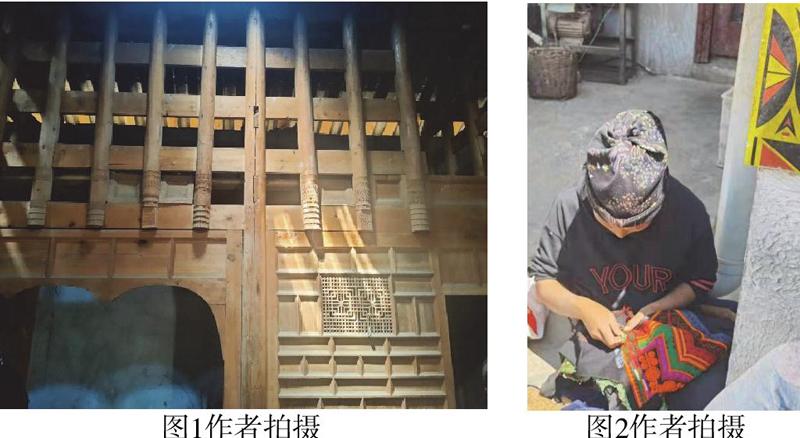

彝族民間美術包含:彝族繪畫、彝族漆器、彝族服飾、彝族民居公共工藝、彝族民居裝飾等(如圖1,圖2)。通過對彝族民間美術的觀賞,我們不難看到華夏文明的痕跡,彝族漆器的圖案紋樣與楚國有相似之處,而彝族人民的生活習慣、民族特征都和華夏文明頗有淵源,現所傳承的彝族文字也被一部分社科學者認定為華夏歷史舞臺上重要的丁公陶文。實際上,可以說彝族的民間美術反應著彝族多年來的生產與生活智慧與審美,同時也代表著華夏文明的某一個時期,可以說是華夏文明現存的活化石之一。中華各民族在歷史的長河中,文明相互交融,彝族民間美術也是其中值得深究和學習的一環。

在中國美術近現代史上,多位畫家深入到了大涼山腹地,被大涼山的風景和生活在這里的彝族人民深深的吸引,創作出了許多著名畫作,著名畫家何多苓、程從林、高曉華等都曾經刻畫過非常有美學意境的彝族人像。從美學上來講,彝族的山地游牧民族特性本就具有一種詩意,在中國傳統手工藝、建筑營造技藝等民間美學范疇中,彝族銀飾、服飾、民居等又具有獨特濃郁的復古風情,與三星堆、戰國時期等古文明等都有高度相似的文明美術符號,同時彝族漆器在中國漆器文化中以質樸、樸素的手工、實用性等,占有一席之地。彝族民間美術、民間音樂已經有十多項被列入了國家級非遺項目,縱觀彝族民間美術,深入探究這些傳統文化之美,能夠追尋文化之根,美育融入課程思政,更能夠讓高校學生從不同的歷史高度欣賞華夏優秀傳統美術。

二、美育課程融入課程思政案例分析

西昌學院藝術學院專業對應“地方性”“民族性”、“應用型”開設了各專業的特色課程,彝族美術類、彝族手工藝創新設計類特色課程是西昌學院藝術學院在2019年進行人才培養方案改革后,新增的特色選修課程群,這些課程都運用了大量的彝族民間美術元素,如案例《民族民居調研》課程:

《民族民居調研》是實踐調研課程,主要教學內容為西南民族地區的建筑、人居環境調研,課程是混合式課堂模式,線上線下結合,課程準備階段提供大量網絡調研資料的課程,由學生在課外完成學習。線下實踐調研主要內容為西南民族民居實地調研,西南地區有漢族、彝族、藏族、納西族、苗族等等多個世居民族。民居中的民間美術元素是寶貴的民族財富,教學調研地點由教師和學生共同協商后上報學校進行審批。

教學中強調西南民族地區與華夏文明的交流與交融,特別是民居建筑和室內建造的交融,筑牢學生的中華命運共同體意識。西南片區的干欄式建筑、穿斗式建筑以及夯土建筑、建筑室內裝飾都是民間美術的載體,和華夏中原民族在形式上、布局上、營造法式上和紋樣裝飾上,都有相互交融的文化,學生在調研報告分析作業中需要有一定深度的思考。

課程教學結合線上課程和線下課程,教學方法多樣,主要方法有講授法、討論法、案例分析法、田野調研、參觀法、讀書指導法。線上課程為網絡公開課,主要為講授法、案例分析法如:中國傳統民居、外國傳統建筑民居相關課程以及中華命運共同體相關書籍。線下課程主要用田野調研法、參觀法等,為實地調研,主要帶領學生到西南民族聚居區實地調研,通過拍照、測量、繪圖等對地方民居進行分析。課程結束后,用講授法和讀書指導法完成教學,指導學生參考知網論文和論文撰寫方法相關書籍,形成調研小論文。論文要體現中華民族優秀民居美術文化文化演變中的交流交融,體現民族團結和中華命運共同體的內容。

課內學時2W,課外學時30個課時以上,線上網絡課程:30個課時以上,由學生在課外完成,同時教師提供論文撰寫方法和范文供學生自行學習。課內2W學時由教師和學生商議調研的目的地,上報學校通過后,在目的地完成10天的調研。調研前,讓學生完成相關資料學習,調研中,進行文化交融的講解,讓同學們意識到作為中華民族優秀傳統文化,民族民居建筑是我們長期居住在華夏土地不可缺少的一員,增強學生文化自信,促進民族團結,筑牢中華命運共同體。

三、教學效果

1、立德樹人:課程思政引入彝族民間美術元素應用類課程促進藝術類專業本科學生形成社會責任感,深入地讀懂國家鄉村振興、扶貧政策與形勢,筑牢中華命運共同體的思想觀念,解讀中國共產黨的歷史責任與中華建設目標。

2、促進課程學生的民族團結、中華命運共同體的思政教育。讓學生了解中華土地上西南民族地區的民族民居文化的交流交融,加強民族團結教育,增強各族人民之間的凝聚力,讓學生切身體會美美與共、天下大同。

3、增強大學生對不同中國地區美學的共情能力,通過切身調研,讓學生了解民族地區、山區、農村地區等的人群審美傳統與當代要求,建立“以人為本”的概念,更好地為中國而創作。

4、養成中國當代大學生的好風氣,向往建設中國美好世界,同時通過課程串聯,創作積極向上,有美好寓意的作品,助力民眾養成好習慣,形成好風氣。

5、樹立誠信的價值觀,課程最終每個年級形成10篇以上的可發表原創論文,教育學生科研正確流程以,樹立美術與設計類學生論文誠信、創作原創作品的正確的科研觀。

作者簡介:吳波,男,1973.12.14,漢,四川省成都市,西昌學院,本科,助教,研究方向:美術學。