三分鐘的魅力有多大

簡玲珊 何建東

摘要基于深度學習的小學科學“課堂無邊界”是以課程標準為綱、教材為基、思維為魂、素養為本的課堂新樣態下,模糊、柔化學習邊界,使學習由課內延伸到課外。教師須創設能激起學生的探究欲、源于生活且易于實現的問題作為“課堂無邊界”,引發學生積極投身自主學習。運用具有三要點、三層次的“課堂無邊界”有效拓展學生探究的時間與空間,發展學生的學習能力、思維能力、實踐能力。

關鍵詞 “課堂無邊界” 小學科學 案例剖析

中圖分類號:G424文獻標識碼:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2021.18.026

What’s the Charm of Three Minutes

——Case analysis of "classroom without boundary" based on deep learning

JIAN LingshanHE Jiandong

(Xixi School, Songshanhu Central Primary School Group, Dongguan, Guangdong 523402)

Abstract: "Classroom without boundary" of primary school science based on deep learning is based on cur? riculum standards, teaching materials, thinking and quality. It blurs and softens the learning boundary and ex? tends learning from in class to out class. Teachers should create problems that can arouse students’ desire for inquiry, originate from life and are easy to realize as "boundless classroom", so as to arouse students to active? ly participate in autonomous learning. Using the "boundless classroom" with three key points and three levels, we can effectively expand the time and space for students to explore and develop their learning ability, thinking ability and practical ability.

Keywords: classroom without boundary; primary school science; case analysis

“無邊界學習”概念是英國教育界首先提出的,是指利用所有學習平臺,給學習者提供一個3A(Anywhere,Anytime,Anydevice)的學習環境,即可以在任何地點、任何時間,使用身邊任何可以獲取的學習機會進行學習活動的學習環境。

基于深度學習的小學科學“課堂無邊界”指的是以課程標準為綱、教材為基、思維為魂、素養為本的課堂新樣態下,模糊、柔化學習邊界,在每節課或每個主題課程結束前,教師設置為時三分鐘左右的探究問題或小任務激發學生的興趣,將被動“作業”變為主動“探究”,讓課堂不以鈴聲結束而結束,使學習由課內延伸到課外,為學生的學習提供更為充足的時間和廣闊的空間。

案例《螞蟻喜歡吃什么》

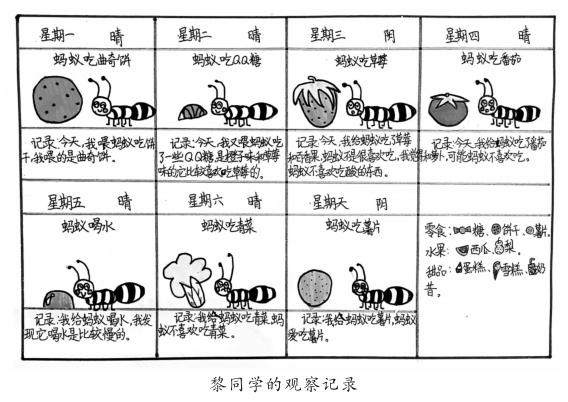

黎同學在學習了《螞蟻》一課后,連續七天觀察螞蟻喜歡吃什么。她利用國慶假期跟爺爺一同去了動物公園,用礦泉水瓶抓了幾只大螞蟻飼養,每天投喂不同的食物:白菜、糖果、草莓、餅干……觀察螞蟻一天吃了多少,剩下多少,分析螞蟻喜歡吃什么,并做了詳細的觀察記錄(如右上圖)。

小學科學課程沒有考試的壓力,也沒有強制性的作業,是什么讓黎同學自發地對“螞蟻喜歡吃什么”進行了長達七天的觀察?原來,在《螞蟻》一課臨下課的三分鐘,筆者巧妙地設置了“課堂無邊界”來激發學生的探究興趣:

師:(出示圖片。)這是老師上周吃剩的蘋果,沒有及時清理掉垃圾,你們觀察到什么現象?

生:蘋果上有很多螞蟻。

師:你們認為螞蟻喜歡吃蘋果嗎?

生:喜歡,它們喜歡吃多汁的水果。

師:(出示圖片。)吃剩的糖果上也經常看到好多螞蟻,螞蟻也喜歡吃糖果嗎?

生:我覺得是喜歡的,我經常看到垃圾桶附近的糖紙上有很多螞蟻。

師:你真會觀察。螞蟻喜歡吃蔬菜嗎?螞蟻喜不喜歡喝水呢?螞蟻究竟喜歡吃哪些食物?怎么開展探究呢?

生:我們可以到螞蟻的巢穴附近去,放不同的食物,看看哪個食物上的螞蟻數量最多,螞蟻就最喜歡那個食物啦。

生:我們還可以用礦泉水瓶將螞蟻固定起來,每天投放不一樣的食物,看看螞蟻喜歡吃什么。

師:大家好聰明,這些都是好方法,在開展觀察的過程中要注意不要用手直接接觸螞蟻哦!課后開展你們的探究吧!這節課就上到這里,下課!

這就是“課堂無邊界”的魅力,學生被教師精心創設的問題或任務所吸引,利用學到的相關科學知識和科學方法,回家繼續探究,讓科學探究從課堂延續到課外,突破了時間、空間的壁壘,這為學生自主探究打開了一扇門,引領著他們走向真實的自然世界。久而久之,學生能不斷地從生活中發現科學現象,提出科學問題,自主研究與學習,日積月累便能提高學生的科學素養。

那怎樣才能創設有吸引力的“課堂無邊界”?下文將以上述案例“螞蟻喜歡吃什么”剖析其內涵。

“課堂無邊界”的要點

教師須創設能激起學生的探究欲、源于生活且易于實現的問題或任務作為“課堂無邊界”,才能順利引發學生積極投身自主學習。

1.源于生活

部分科學課僅僅讓學生停留在科學知識層面,脫離生活、脫離自然,“課堂無邊界”突破了這一問題。“螞蟻喜歡吃了一半的蘋果、糖果”是學生常見的生活現象,教師從學生身邊的現象入手,提出有價值的、可研究的科學問題“螞蟻究竟喜歡吃什么食物”,讓學生帶著已有知識回歸生活,從實驗室的科學探究走進生活的科學實踐,這樣可以培養學生熱愛自然的情感,豐富其自然知識。

2.設疑激趣

大多數學生都知道螞蟻喜歡糖果,而教師提出學生從未思考和研究過的問題“螞蟻喜歡吃蔬菜嗎?螞蟻喜不喜歡喝水呢”,激起學生的好奇心和探究欲,這種好奇心和探究欲是推動學生學習的內在動力。緊接著教師拋出研究主題“螞蟻究竟喜歡吃什么食物”,讓學生的探究欲沖上頂峰,按捺不住地思考、分享、實踐,以此達到教師設疑激趣的目的。

3.容易操作

螞蟻在現實生活中很常見,準備各種食物去喂食,觀察它對食物的喜好,這一任務對于低年段學生來說容易操作,且探究性強。反之,如果教師選用的材料在生活中并不常見,任務難度較高,學生很快出現畏難心理,容易放棄,并失去探究的興趣,這一任務的設置便形同虛設,教師只是用三分鐘“走過場”。

“課堂無邊界”的層次

看似簡單的三分鐘的“課堂無邊界”,其實包含三個層次:首先是教師設計時,應考慮內容的遷移,緊扣核心概念;其次還要引起興趣的遷移,讓學生保持高昂的激情,持續探究;最后是在設計“無邊界”的過程中,關注學生思維的遷移,培養他們的高階思維。

1.內容的遷移

《螞蟻》課上學習的是以螞蟻為代表的昆蟲類的形態結構,教師創設“課堂無邊界”時,依然緊扣研究螞蟻的核心概念,以探究螞蟻的形態結構遷移到探究螞蟻喜歡的食物是內容上的遷移。除內容之外,也有探究方法的遷移,學生在學習《螞蟻》的課上經歷思考、觀察、記錄、交流、發現規律的探究過程,同樣,課后他們也會將相同的科學探究方法運用在完成“課堂無邊界”的小任務上。

2.興趣的遷移

課程標準要求:學生對自然現象保持好奇心和探究熱情,樂于參加科學活動。但是許多科學課上學生對教師設計的探究環節很感興趣,課后卻由于缺少教師引導和小組合作,極少學生會主動探究科學問題。“課堂無邊界”中設計具有驅動性問題“螞蟻喜歡吃蔬菜嗎?螞蟻喜不喜歡喝水呢?螞蟻究竟喜歡吃什么食物?”趣味十足,以問題促使學生保持好奇心,不僅是內容的遷移,而且是興趣的遷移。

3.思維的遷移

缺少教師引導后,學生課外的學習會不會缺失思維發展而變成“假探究”?“調查螞蟻喜歡的食物”是一個綜合性的問題,學生須經歷作出假設、制訂計劃、搜集證據、處理信息、得出結論、表達交流等科學探究過程。除此之外,學生需要思考很多問題,比如用什么方法觀察螞蟻喜歡的食物?放置哪些不同類型的食物?觀察多長時間?如何保證螞蟻存活?探究過程中,學生通過思考、分析、比較、合作、綜合等能力,在解決真實問題的過程中實現了思維的遷移。

具有三要點、三層次的“課堂無邊界”能持續激發學生對科學的好奇心和探究熱情,推動學生樂于參加觀察、實驗、制作、調查等科學活動,營造有趣、積極的學習氛圍,有效拓展了學生探究的時間與空間。這讓學習不僅發生在課堂里、學校里,更是延伸到課外、家里、大自然里;教師引導學生不只關注實驗室里的實驗,更要學會探究、學會學習,運用課堂上學習的科學知識遷移到生活中的實踐研究中,從科學探究走向科學實踐,從被動探究走向主動學習,發展學生的學習能力、思維能力、實踐能力,三分鐘的魅力不容小覷。