創意智能家居:多功能手機遠程遙控開關

文_侯婷婷

創意智能家居:多功能手機遠程遙控開關

文_侯婷婷

Creative Smart Home

隨著智能家電產品的入市,很顯然,智能家居時代也已經來臨,并且離我們的生活越來越近,不知不覺當中,我們身邊多了許多智能產品。這款多功能手機遠程遙控開關,是一款創意智能家居產品,俏皮的外形,既可以說是家居產品,也可以當作家居裝飾擺設。

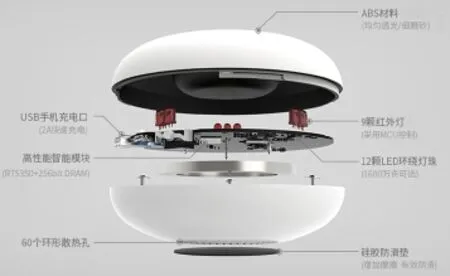

這是一款多功能遠程遙控設備,小巧的外形,看上去貌似一個小小的置物盒,有了它,就可以用手機一鍵控制家中電器,支持遠程控制,出門在外的你同樣能夠輕松控制家中電器。此外,它還配有一個USB充電口,也可作為手機充電器使用,到了夜晚,它還是一個小小的彩色LED夜燈。

輕松用手機實現智能生活:

手機遙控家電:可替代家電遙控器,出門在外,同樣可以通過手機遠程遙控。

收納:小巧的外觀,可以輕松融入家中,還可作為日常收納使用。

手機USB充電: 2A USB快速充電口,隨時為手機充電。

LED彩色夜燈: 1600萬色LED夜燈,隨心調色,讓黑夜里的您不再孤單。

智能聯動:多功能遙控與其他設備簡單設定,即可自動化工作,打造智能生活場景。

用科技重新定義智能生活:

當環境感應器檢測溫度高,多功能遙控自動打開空調。

當門禁感應器檢測到開門,多功能遙控器自動打開電視。

當動態感應器檢測到出門,多功能遙控自動關閉電器。開啟智慧生活,讓生活充滿樂趣

多功能遙控器有實時遙控,智能遙控的功能,定時遙控3種模式,簡單設置就可以讓您告別遙控器的束縛。

簡單遙控,兩種選擇:多功能遙控器提供了碼庫匹配與自定義按鍵兩種模式可供選擇。

APP體驗,多平臺支持:支持IOS/Android平臺,各大應用商店均可免費下載。

檔案室HISTORY

P90 淺談索尼電視的輝煌與尷尬

作為二十世紀最具影響力的品牌之一,索尼在科技發展史上留下了濃墨重彩的一筆,但進入本世紀以來,索尼的發展卻舉步維艱。索尼電視產品的高貴質感,前瞻性的功能,質量保證都曾是其占領市場的核心競爭力。隨著新技術的產生及消費者的需求的變化,閉關自守的索尼在沉睡中錯過了數字媒體時代的黎明。