基于“五要素”的初中化學教學設計

林丹 徐懿

摘要:以2008年北京奧運會的祥云火炬為主題情境,設計了“識火炬材料”“探火焰奧秘”“揭云紋制作”三個環節,帶領學生探究學習金屬的性質和利用。探索基于學習內容情境化、學習板塊結構化、學習過程問題化、學習活動探究化、學習語言藝術化等“五要素”的化學教學實踐,讓學生在生本課堂中潤物無聲地提升核心素養。

關鍵詞:金屬的性質和利用;五要素;教學設計;生本課堂;核心素養

文章編號:1008-0546(2021)10-0052-04中圖分類號:G632.41文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.10.012

在倡導素養為本的課堂中,一節精彩的化學課,不僅能讓學生掌握學科的基礎知識與技能,更重要的是能讓學生將化學與社會、科技、人文等聯系起來,感受化學的學科化價值、生活化價值、生命化價值。筆者以“金屬的性質和利用”的教學為例,探索追尋融合“情境”“結構”“問題”“探究”“藝術”等五要素的化學教學實踐。

一、基于“五要素”的初中化學教學流程框架

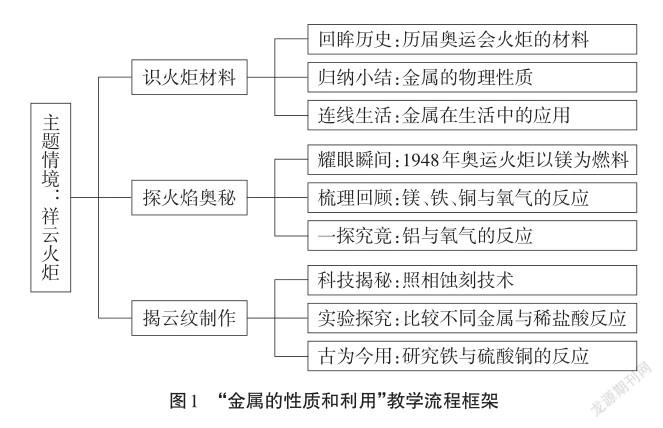

在生產、生活及新材料的應用中,金屬占有舉足輕重的地位,學生對金屬也有直觀的認識。如果直奔主題,學生找不到學習的意義,將喪失學習的主動性,課堂也毫無美感可言。筆者以“祥云火炬”為情境,設計了“識火炬材料”“探火焰奧秘”“揭云紋制作”三個核心展開的課堂學習環節。通過奧運火炬中金屬材料的對比產生問題,促進學生開展探究,從而了解金屬的物理特征,強化性質決定用途的基本觀念;通過奧運火炬的燃燒與制作的討論產生問題,學生開展實驗探究,從而了解金屬的化學性質,感受化學與科技的緊密聯系,感悟科技是推動文明發展的不竭動力。具體教學設計框架見圖1。

二、基于“五要素”的初中化學教學課例分享

環節一:識火炬材料

【引入課題】2022年北京將舉辦冬奧會,屆時北京將成為首個同時舉辦過夏季和冬季奧運會的城市。

【學生活動】觀看視頻,回顧2008奧運開幕式點火瞬間。

【教師活動】展示奧運會火炬材料[1](圖2)。

【提問】奧運火炬用到了哪些金屬?

【學生活動】觀察實驗盒中的鎂、鋁、鐵、銅,比較物理性質的異同點。

【連線生活】以下用途利用了何種金屬的何種性質?

導線溫度計白熾燈絲鍋干電池負極

設計意圖:從火炬所使用的金屬材料引入,學生通過觀察,歸納金屬物理性質中的共性和個性,如大多數金屬具有銀白色金屬光澤,銅是亮紅色的金屬。連線生活,將生活中常見的物品與金屬建立關聯,通過用途推測性質,建立性質決定用途的化學觀,同時感受到化學與生活息息相關,無論是高大上的奧運火炬,還是平凡的身邊物質,都用到了金屬材料,都伴隨有化學的身影。

環節二:探火焰奧秘

【過渡】1948年倫敦奧運會使用了一種金屬作為火炬燃料。

【學生活動】觀看視頻,感受1948年的奧運圣火。

【提問】火炬燃燒有什么現象?其中可能含什么金屬?

【資料】1948年倫敦奧運會圣火以鎂為燃料,燃燒效果好,陽光明媚時也能看清。

【提問】除了鎂,其他金屬能作為火炬燃料嗎?

【學生活動】回憶鐵、銅與氧氣反應的現象,書寫反應方程式。

【過渡】作為祥云火炬主材料的鋁,加熱情況下能否與氧氣反應呢?

【演示】用噴槍加熱鋁片。

【提問】為什么熔而不滴?資料:噴槍火焰:1300℃,鋁的熔點:660℃,氧化鋁熔點:2054℃。

【學生討論】加熱后鋁片外表形成了氧化鋁膜,其結構致密,包裹住內部的液態鋁。

設計意圖:從1948年倫敦火炬的燃燒,自然引出鎂條的燃燒,系統認識金屬與氧氣的反應。對于已學的內容,采用聯想、回憶的方式。鋁與氧氣的反應,是本節課的一個重點。以往用酒精燈加熱鋁片熔而不滴的現象不明顯,需要搖晃鋁片才看得出,而且加熱的時間較長。改用丁烷噴槍效果很好,點燃方便,且火焰溫度能達到1300℃,對著鋁片一加熱,熔而不滴的現象非常直觀明顯。

環節三:揭云紋制作

【資料】照相蝕刻技術:在金屬表面覆蓋一層材料,通過曝光顯影,將云紋圖案固化在火炬表面。然后再以酸液或堿液,對露出部位產生化學侵蝕,溶解金屬,實現立體的祥云效果。

【提問】其他金屬能用蝕刻的方法制作圖案嗎?

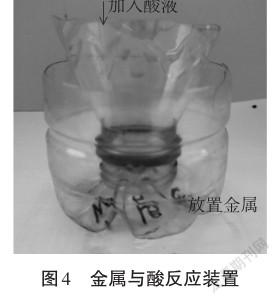

【學生活動】利用礦泉水瓶作為容器,進行Mg、Al、Fe、Cu與HCl溶液的反應。

【歸納小結】Mg、Al、Fe能與HCl溶液反應產生氣泡,反應的快慢為Mg>Al>Fe,Cu不與HCl溶液反應。

【資料】鐵與稀鹽酸反應,溶液呈現淺綠色,這是由于生成了+2價的亞鐵離子。

【講解】其他變量一致時,金屬與酸反應的速率與活動性相關。

【思考討論】金屬活動性順序:鎂>鋁>鐵>銅。

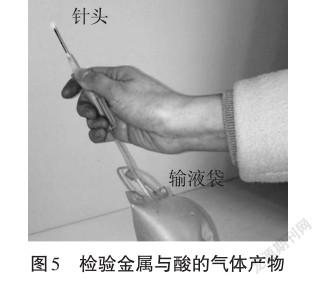

【繼續探究】將鎂絲置于輸液袋中,注入稀鹽酸。

【觀察思考】輸液袋體積先明顯膨脹,后略微變癟。體積膨脹的原因:產生氣體且放熱。

【提問】產生的氣體可能是什么呢?

【猜測】鹽酸溶質為HCl,氣體可能為氫氣或氯氣。

【資料】氯氣呈黃綠色。

【實驗】打開輸液袋開關,點燃氣體。針頭處產生火焰,說明產生氫氣。

【學生活動】書寫金屬與酸反應的化學方程式,從反應物和生成物的類別角度尋找共同點。

【過渡】祥云火炬選擇漢代漆紅作為承載中國千年印象的色彩[2],除了直接給火炬涂色,還有其他化學方法能讓火炬呈現紅色嗎?

【資料】《淮南萬畢術》“曾青得鐵則化為銅”。

【學生活動】用毛筆蘸取CuSO4溶液,在鐵片上繪制圖案,觀察現象,思考原理。

【結束語】回望奧運火炬的變遷,我們能感受到化學的發展帶來的金屬材料的演變,人們能根據需要合成更優良的材料,滿足需求。確定了材料后,制作環節的精心雕刻更離不開匠人的匠心,這是化平凡為神奇的力量!同學們也是一塊塊金屬,暢游在知識的海洋中,只要你們握緊光陰這把刻刀,一定能描畫出美好的未來,綻放最耀眼的光芒。

設計意圖:金屬與酸的反應是本節課的關鍵,設計了兩個創新實驗來突破。學生實驗,利用廢棄的礦泉水瓶作為反應容器,克服了試管實驗中不能同時添加液體、較難比較反應速率的缺陷。演示實驗,利用輸液袋作為反應容器,通過前后輸液袋體積的變化,讓學生多角度感受金屬與酸的反應是放熱反應,且便于檢驗氣體。由祥云火炬的中國紅色彩過渡,是否有化學方法能讓火炬呈現紅色?學生設計方案并動手實驗,以硫酸銅溶液為刻刀,在鐵片上描繪出了祥云圖案。借火炬的選材、制作激勵學生珍惜時間,為偉大的中國夢奮發圖強!

三、基于“五要素”的初中化學教學思考

1.學習內容情境化

情境之于知識,猶如湯之于鹽,情境是教學活動進行的載體,核心素養的培育也必須在一定的情境中才能實現。有價值的情境具有全程性、真實性、開放性,使學習的內容變得生活化、具體化、形象化,凸顯化學的學科價值[3]。情境選擇和應用時要注意三個方面:源于生產生活,凸顯學科價值;情境衍生問題,引導知識建構;全程發揮作用,推動教學活動。本節課以祥云火炬作為素材,素材真實,學生覺得親近,但祥云火炬之于學生,又是“熟悉的陌生人”,學生只知道它是北京奧運會的火炬,但對于火炬的材料、火焰的燃燒、云紋的雕刻等,是很陌生的,因此這一情境還能誘發學生探究的欲望。學生在教師的引導下認識了火炬使用的材料、探究了火焰燃燒的奧秘、揭示了云紋制作的原理,不知不覺中,系統學習了金屬的性質和應用,感受到了勞動人民的智慧,體會化學對于推動人類文明發展具有舉足輕重的作用。

2.學習板塊結構化

一節45分鐘的課,學生要完成若干學習任務,即一節課可以被分為若干板塊。每個板塊都要包含“情境、任務、活動、評價”等要素[4],而且板塊之間應該有機整合在一起。本節課設計了三個板塊“識火炬材料”“探火焰奧秘”“揭云紋制作”,圍繞火炬三個板塊渾然一體。本節課的明線是對于奧運火炬的探究,暗線是金屬的性質及用途。通過奧運火炬中金屬材料的對比,歸納金屬物理特征的異同點,聯系金屬的應用場景,加深物質的性質決定用途的基本觀念。通過1948年倫敦奧運圣火以鎂為燃料,引出金屬與氧氣的作用,回顧Mg、Fe、Cu與O2的反應現象及方程式,重點探究了祥云火炬主材料——鋁與氧氣的反應。通過揭示火炬上立體的祥云效果的緣由——照相蝕刻技術,自然過渡出金屬與酸的反應這一化學性質。最后聚焦火炬上的“中國紅”,能否利用化學方法給火炬“涂”上紅色,引出鐵與硫酸銅的反應。明線和暗線呼應,整節課邏輯清晰,過渡銜接自然。

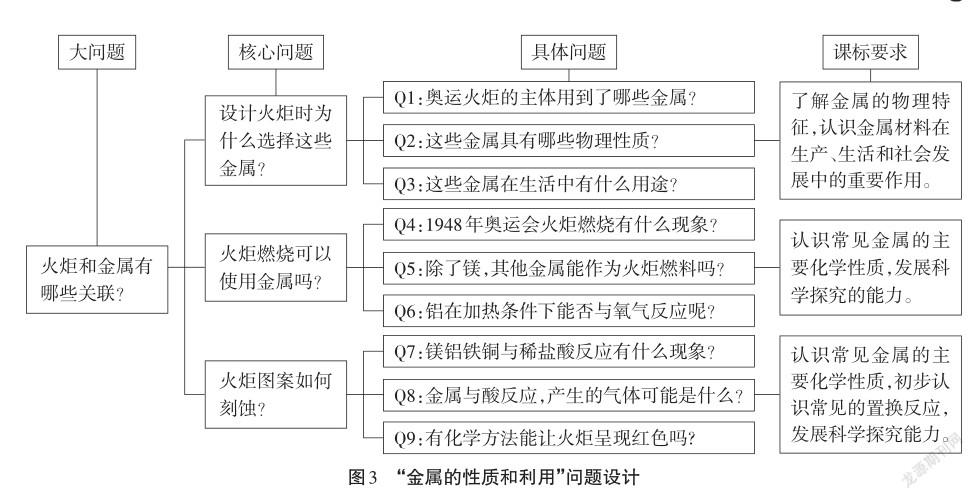

3.學習過程問題化

一節課應該是由問題統領和串聯起來的,設計好一節課的問題線索,就形成了教學的基本框架,學生能在思考的過程中拾階而上,不斷突破思維的邊界,攀登思維的高峰,獲得心靈體驗。設計問題時,教師先結合課標,明確本節課的教學目標和重難點,在主題情境和核心知識間建立橋梁,思考如何將核心知識轉化為問題。問題的設計要有深度和廣度,要注意層次性。根據主題情境設置本節課的大問題,在大問題的框架下每一環節設置一個核心問題,在這個核心問題下開展若干具體問題。本節課的問題設計如圖3所示:板塊一“識火炬材料”中,問題1和2意在訓練學生提取、比較、歸納信息的能力,問題3意在讓學生聯系生活,建立性質決定用途的基本觀念。板塊二“探火焰奧秘”中,問題4-6從回憶已知到通過實驗探究未知,學生的思維經歷了從記憶到應用再到分析的過程,鍛煉了高階思維。板塊三“揭云紋制作”中,問題7-9都需要學生經歷設計方案、進行實驗、收集證據、得出結論的探究過程,培養了學生實驗探究的素養。

4.學習活動探究化

實驗探究是化學課堂中最重要的活動形式,教師在課堂中要讓學生充分體驗科學探究的過程,發展創新精神和實踐能力。本節課在學生實驗和教師實驗方面均進行了創新設計。學生進行金屬與酸的反應時,利用礦泉水瓶作為反應容器(如圖4所示),將鎂鋁鐵銅分別置于礦泉水瓶底的凹槽內,將礦泉水瓶的上半部分倒置作為漏斗。這一創新基本實現了金屬與酸同時接觸,更好地比較反應速率。在驗證金屬與酸反應產生何種氣體時,教師一般是在試管中進行鎂條與酸的反應,通過點燃聽爆鳴聲證明氫氣的存在。該操作有一定的危險性,并且現象轉瞬即逝。在本節課的設計中,教師先在輸液袋中裝入鎂條,向輸液袋中注入稀鹽酸,將產生的氣體儲存在輸液袋中。在輸液袋的塑料導管處安裝一個針頭,打開活塞,在酒精燈上點燃,后移開酒精燈,慢慢擠壓輸液袋中的氣體,氫氣能安靜地燃燒,學生能持續觀察到針頭處有火焰產生(如圖5所示),直觀地體現了氫氣的可燃性。

5.學習語言藝術化

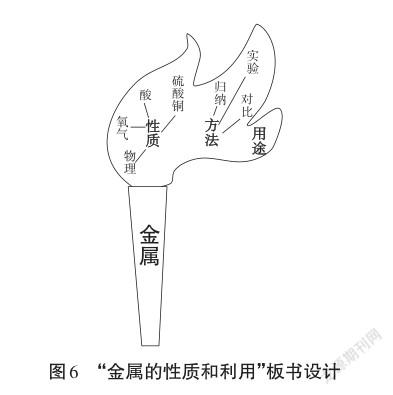

教學語言包括口頭、文字和符號等,教師在課堂教學中要深入挖掘學科的育人價值,讓學生在融洽的課堂氣氛中實現世界觀、人生觀、價值觀的自我塑造。火炬的“祥云”圖案象征著“淵源共生,和諧共融”的寓意,疫情當前,更能體現世界各國是休戚與共的命運共同體,學生體悟合作共贏的智慧。在熊熊火焰的照耀下(板書設計如圖6所示),學生體悟到奧運會不僅是體育的盛會,也是科技的盛宴,我們能依照科學方法,探索更廣闊的未知世界。在中國紅的映照下,鮮紅的血液在學生血脈里奔流,仿佛點燃了拳拳的愛國心,為中國千年的悠久歷史和傳統文化而心醉。學生在學習的過程中內心始終涌動著濃濃的愛國情意和強烈民族自豪感,產生情感的共鳴,主動、愉悅地投入學習中。

化學教學關乎學生未來生活所需的基本科學觀念和科學素養,學科之于學生成長不應僅僅只有知識、技能,還應包括人性的塑造和開發。不管課堂如何變革,學生是課堂的主體這一樸素的理念應該深植于教師心中,讓學生樂于學習、善于學習、勇于學習,是教師們不懈的追求。

參考文獻

[1]閆蒙鋼,圣永剛,張劍鋒.奧運火炬中的化學[J].化學教育,2008(7):1-2,17

[2]鐘煒.“祥云”火炬的中國元素[J].對外傳播,2008(5):51

[3]馬娟娟.基于真實情境下實際問題解決的化學課例分析——以“鹽類的水解”復習課為例[J].化學教與學,2020(9):44-47

[4]溫旭.基于學科核心素養的高中化學板塊式教學設計與實踐研究[D].南昌:江西師范大學,2020:19