“一體化”背景下中小學《道德與法治》教材銜接的比較研究

李蔚昕

摘要:在當前“一體化”背景下,一線教師做好教材的銜接研究,熟悉教材體系,更有利于教學的有效開展。法治教育作為道德與法治學科的一大主題,對學生的成長發展發揮著不可替代的作用。找到中小學法治教育在教材中的銜接點,對提升法治教育教學的質量和水平有重要價值。《道德與法治》六年級上冊、《道德與法治》八年級下冊被定位為兩本“法治教育”專冊,兩本專冊同出自教育部統編,教材一脈相承,既在目標的層次上螺旋上升,又在內容的難度上深入拓展。兩冊教材從整體結構來看,整體思路一致,單元主題趨同;從教學欄目來看,在培養目標和呈現形式上各有不同。道德與法治學科教師要衡量好不同階段法治教育推進的深度和寬度,把握好教材之間的銜接,做到不贅述、無漏洞,使法治教育更加有效。

關鍵詞:“一體化”;法治教育;教材銜接;比較研究

“法治教育”作為道德與法治學科的一大主題,對學生的成長發展發揮著不可替代的作用。以法治教育為切入點,分析比較中學和小學法治教育專冊,找到法治教育在教材中的銜接點,對提高課堂的教育水平、提升法治教育教學質量有重要價值。

一、道德與法治學科中學與小學銜接問題的研究背景

近年來,從中央到地方都開始關注教育的銜接問題。不少學校和一線教師本著提高教學質量和教育水平的目的,開始著眼于教學銜接問題的研究。同時,隨著九年一貫制學校的建立,更是推動了這個話題的深入探討。“一體化”指導意見的提出及“一體化”教材體系的不斷完善,為道德與法治學科中學與小學銜接問題的研究提供了方向性的價值引領和科學性的研究依據。

(一)貫徹“一體化”指導思想

2019年3月18日,習近平總書記主持召開了學校思想政治理論課教師座談會,在會議上發表重要講話。他提出,“在大中小學循序漸進、螺旋上升地開設思想政治理論課非常必要,是培養一代又一代社會主義建設者和接班人的重要保障。”此次會議以國家層面強調了思想政治理論課立德樹人的重要價值。同年8月,為了貫徹和落實習近平總書記在會議上的重要講話,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若干意見》(以下簡稱《意見》),明確提出從課程目標、課程體系、課程內容、教材體系幾個維度著手,完善思想政治理論課程教材體系建設。習近平總書記的講話和《意見》凸顯了思想政治理論課改革創新的方向性、時代性、艱巨性和緊迫性。這既是我國思政課改革發展的方向,同時也是對思政課的開設和思政課教師提出了更高的要求。

(二)構建“一體化”教材體系

隨著教育部統編教材的逐步普及,從2019年秋季開始,小學已不再使用《品德與生活》(1~2年級)、《品德與社會》(3~6年級)教材,均統一使用由人民教育出版社出版的《道德與法治》教材,與初中《道德與法治》教材并軌,形成完整、一致的教材體系。這為思想政治理論課的“一體化”建設提供了更為有利的教材研究背景。

義務教育階段的《道德與法治》教材,順應學生的天性,將學生的生活作為“圓心”,以學生不斷拓展的社會生活為“半徑”,畫出覆蓋面逐步延展的“同心圓”。緊緊圍繞學生的生活經歷和已有的生活經驗編排教學內容,讓“法治教育”與學生的生活實際緊密關聯,幫助學生更好地理解法治,更便于學生運用法治思維解決現實生活問題。

基于以上理念,以“法治教育”內容為例(小學《道德與法治》六年級上冊被定位為“法治教育”專冊,初中《道德與法治》八年級下冊被定位為“法治教育”專冊),每一冊教材都根據學生的成長特點和價值判斷水平進行編寫,并在教材中分散性地嵌入“法治教育”的內容,使得“法治教育”貫穿始終,浸潤滲透,步步深入。

本文將依托統編教材《道德與法治》六年級上冊、《道德與法治》八年級下冊兩本“法治教育”專冊,分別從教材特點、教材結構和教材內容設計三個維度進行對比分析,為做好法治教育的銜接提供一定的參考。

二、兩本“法治教育”專冊的教材特點分析

無論是小學“法治教育”專冊,還是初中“法治教育”專冊,都是以課程標準及《青少年法治教育大綱》為編寫依據。《青少年法治教育大綱》中明確提出:“青少年法治教育要以憲法教育為核心,以權利義務為本位。”翻閱教材不難發現,兩本教材都以憲法為主線貫穿始終。

(一)從學生主體來看

小學六年級的學生在思維和心理發育上特點越來越鮮明。作為小學畢業年級的學生,他們雖然極力表現出高年級的成熟,卻不免時時處處顯露著年少的幼稚和探索欲,好奇心仍然是他們認識世界的大門。與此同時,他們開始形成獨立思考的能力,但這種能力尚為一種雛形,他們的想法極易因受到干擾而產生波動。因此,在這個階段,“法治教育”的意圖主要是幫助學生初步樹立法治觀念,養成自覺守法、遇事找法、解決問題靠法的思維習慣和行為方式。教師要避免過多地進行理論知識的講解,而應將生活中的事物和學生遇到過或可能會遇到的事例呈現出來,與學生共同了解和探知。

初中八年級的學生正處于青春期,在這一特殊時期,伴隨著生理發育的不斷成熟,他們的思想和精神方面也發生著較大的轉變。他們急于擺脫父母的約束和管理,希望擁有更多的自我決定權和話語權。他們極為渴望獨立,且已經在前期學習的過程中不斷強化了獨立思考的習慣和意識,對問題有更多獨到的見解。基于以上教學對象的特點,八年級下冊的“法治教育”目標為:形成法治意識,增強法治觀念,樹立法治信仰,引領法治實踐。

(二)從教材對比來看

通過對兩本教材的比較可以看出,不同階段的“法治教育”都具有明確的指向性,定位準確。

小學階段的“法治教育”側重于習慣養成教育,法治更加生活化。編寫者細心洞悉學生的好奇心理,以學生的探索欲和發現欲為突破口,以問題探知為導向,引導學生養成法治思維與行為習慣,為學生的素質教育奠定良好的基礎。例如,《道德與法治》六年級上冊第二單元第三課“公民意味著什么”中,“公民”一詞對于六年級學生來說較為陌生,基于此教材從不同膚色、不同國家的人著手,讓學生思考如何理解不同國籍的人的身份。為了幫助學生進一步了解公民身份,又引入了“居民身份證”,引導學生仔細觀察這一生活中的常見物品,進而思考:居民身份證上有哪些信息?居民身份證上的專屬數字都有什么含義?情境和問題的設置貼合學生的生活實際,既符合學生當前的心理認知,又不過分強化知識的理解和運用;既保護了學生的學習興趣,又體現了法治教育的生活化。

初中階段的“法治教育”更注重落實學科的核心價值,在小學“法治教育”的基礎上增強學生的公民意識和國家意識,將生活邏輯和知識邏輯相結合,培養學生思考問題和分析問題的能力,使學生在學科學習過程中認同國家的法治建設,提高參與政治生活的意識和能力,以日漸積累且不斷成熟的法治思維指導行為實踐。例如,《道德與法治》八年級下冊第二單元“理解權利義務”,該單元旨在小學階段了解了公民身份的基礎上,引導學生進一步思考公民有哪些權利和義務。對這些問題的探討有助于學生更加完整地了解公民身份,學會怎樣正確行使權利和依法履行義務。這一教學邏輯也符合《青少年法治教育大綱》中“要以憲法教育為核心,以權利義務教育為本位……形成‘小學講法治故事,中學講法治規范的學習法治教育總體思路”兩種理念。

三、兩本“法治教育”專冊的教材結構分析

教材結構能夠體現編寫者的教育價值和教育導向,在“法治”這一共同主題下,小學“法治教育”專冊和初中“法治教育”專冊的教材結構既有相通之處,又各有差異。

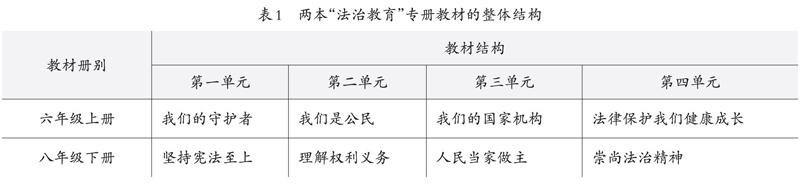

(一)從整體結構來看(見表1)

兩冊教材的整體思路一致,單元主題趨同。

從橫向進行比較,兩本教材均以現行憲法為基本依據。我國現行憲法設第一章《總綱》、第二章《公民的基本權利和義務》、第三章《國家機構》。兩本教材都遵循了憲法的這一邏輯,第二單元和第三單元分別對應憲法的第二章《公民的基本權利和義務》及第三章《國家機構》。

從縱向進行比較,同一單元的不同主題又充分體現了教學對象的心理行為特點。例如,兩本教材的第一單元都從法律的地位和作用的角度為整冊教材內容定下基調,開宗明義,明確樹立學生的法治意識,以法治觀念思考和分析問題。其中,《道德與法治》六年級上冊第一單元“我們的守護者”先帶領學生感受生活中的法律,讓學生意識到法律無處不在,法律和我們的生活息息相關,進而學習第二課“憲法是根本法”,了解我國特殊的法律——憲法;而《道德與法治》八年級下冊第一單元“堅持憲法至上”則直接介紹憲法,先從公民和國家兩個不同的角度分析憲法的地位和價值,再學習怎樣維護憲法的權威,保證憲法的地位不動搖,從怎樣做的角度分析如何保障憲法的實施。

顯然,從小學生的角度出發,先感受生活中無處不在的法律,再感受憲法的權威,這樣的層次和梯度更加符合學生的心理認知,便于學生理解,也引導學生去發掘、關注身邊存在但沒有被關注的問題,進而深切地體會法律與自身密不可分的關系。而八年級學生已經能夠更深入地思考問題,因此在內容的設置上要增加難度,不僅要以生活經驗為依托,還要加強理論化的學習,不斷筑起法治知識的城墻。

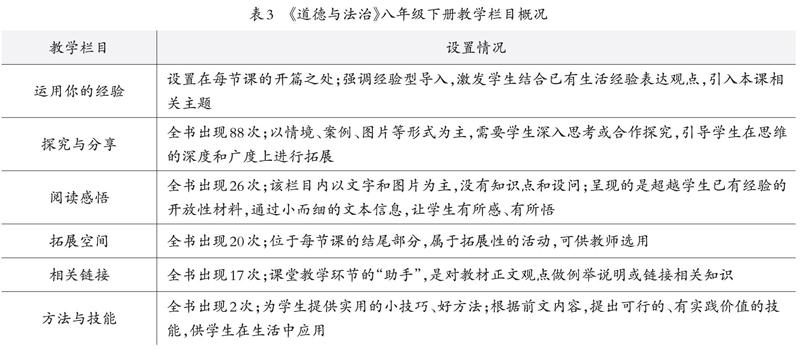

(二)從教學欄目來看(見表2、表3)

從教學欄目分析中能夠明顯看出兩本“法治教育”專冊在培養目標和呈現形式上的不同。

《道德與法治》六年級上冊教材中出現頻率最高的欄目是《活動園》,該欄目以豐富多樣的形式承載了不同的活動,讓教材內容的呈現更加靈活,更貼合該階段學生的心理特征。出現頻率次高的是《知識窗》欄目,該欄目在必要的地方對知識做一定的總結和規整,幫助學生對不明晰或易曲解的知識建立更加清晰的認識,使得法治教育雖嚴肅、嚴謹但不固態刻板。

《道德與法治》八年級下冊教材中,《運用你的經驗》欄目是教師在導課環節經常使用的內容。八年級“法治教育”難度明顯增加,為了拉近法治與學生的距離,每課開篇我都將《運用你的經驗》作為導入,幫助學生找到法治與生活的交融點。法治始終以生活化的形態呈現在學生面前,才能讓法治在學生心目中看得見、夠得著、有的說。除此之外,教材中出現頻率最高的欄目是《探究與分享》。這個欄目為學生提供了更多樣的思考和探究的平臺,教師可以通過分析總結、問題探究、觀點分享等方式,引導學生對不同問題進行思考,進一步培養學生的法治思維和學法用法能力。

四、例談兩本“法治教育”專冊的教材內容

同出自教育部統編,兩本不同學段的法治教材一脈相承,既在目標的層次上螺旋上升,又在內容的難度上深入拓展。《青少年法治教育大綱》中提出“以權利義務教育為本位”,突出強調了權利義務教育的重要性。因此,本文以“公民的基本權利”為例進行分析,有一定的代表性和典型性。

(一)由信息傳遞到有序擴充

《道德與法治》六年級上冊第二單元“我們是公民”第四課“公民的基本權利和義務”第一框“公民的基本權利”中,主要向學生傳遞兩層信息。

其一,知道公民的權利是廣泛的。教材用三分之二的篇幅闡述這層含義,設計了兩個《活動園》和一個《知識窗》。通過“填寫與情境相對應的權利序號”“將法律與其規定的基本權利進行連線”兩個主要活動,幫助學生理解公民權利的廣泛性,并在《知識窗》中介紹了我國憲法的相關規定,讓學生知道公民基本權利的實現是有切實的法律保障的,直接、明了地感受公民的基本權利是廣泛的、真實的。

其二,懂得公民的權利是有界限的,因此在行使權利的時候,不能濫用權利。教材剩下的三分之一篇幅對這部分內容進行了闡述。教材仍然采用《活動園》的形式,設計了一個“裝修噪音擾民”的案例,并出示了三種不同的觀點,請學生發表看法。學生能夠通過思考、交流生成觀點:權利不是絕對而是有界限的,公民在行使自由和權利時,不能損害國家、社會、集體的利益和其他公民合法的自由和權利,緊扣教材主要文字部分。

《道德與法治》八年級下冊教材承接以上內容,并在此基礎上做了相應的擴充。將六年級上冊第二單元第四課第一框“公民的基本權利”容量拆分為“公民基本權利”和“依法行使權利”兩框。

在“公民基本權利”一框中,較為詳細地描述了政治權利和自由、人身自由和社會經濟與文化教育權利,不僅讓學生感受到權利的廣泛性,同時也具體了解公民具有哪些基本權利,讓學生對自己享有的基本權利有更加具象的認知。在“依法行使權利”一框中傳遞兩層信息:其一,行使權利有界限。公民的權利是有范圍的,行使權利和自由時不能損害國家、社會和他人的合法權利及自由。其二,維護權利守程序。教材在這一部分首先明確公民行使權利要依照法定程序,權利受到侵害時要依照法定程序維權;其次分別介紹了協商、調解、仲裁和訴訟四種維權的方式。

(二)由“面”的涉獵到“點”的深入

小學階段的法治教育是“面”上的涉獵,淺嘗輒止。學生通過對法治的初步了解,培養一種法治習慣、法治思維,學會用“知”和“行”兩條腿走路,為初中階段的深入學習奠定良好的思維意識和行為習慣的基礎。而初中階段的學習則基于學生的成長發展以及法治教育的需要,在目標的層次上拔高,在內容的難度上深入,將法治所涵蓋的不同主題具體化,通過更加細而精的學習,達成情感態度和價值觀、能力和知識目標,讓法治的根在學生心靈的沃土里埋得更深、抓得更牢。

綜上所述,法治教育作為義務教育階段道德與法治課程的一大主題,其在部編版教材中的編排思路非常清晰,有明確的梯度目標,教師可以根據兩冊教材的對比,找到不同的側重點。教師只有心懷一把“尺”,衡量好不同階段法治教育推進的深度和寬度,把握好教材之間的銜接,做到不贅述、無漏洞,法治教育才能更加有效。

參考文獻:

[1]高國希.大中小學思想政治理論課一體化建設的思考[J].思想理論教育,2019(5).

[2]胡峻.中小學憲法教育不可“跑題”[J].中國德育,2019(11).

[3]李敏.優良道德與關鍵道德:小學教師專業倫理的內容思考[J].教育科學,2020(4).

[4]范涌峰,宋乃慶.學校特色發展測評模型構建研究[J].華東師范大學學報(教育科學版),2018(2).

(責任編輯:趙靜)