慧雅數學理念下思維導圖的應用讓學生的數學素養更豐厚

羅銳

摘 要:慧雅數學教學追求慧的方法和雅的品質,思維導圖是慧雅數學教學的一個有效手段。思維導圖是學生學習直觀化重要形式,它能幫助學生整理知識、疏通思路、鏈接方法、打通知識界限,形成完整的結識結構、方法體系、思維策略,智慧的運用數學素養。

關鍵詞:思維導圖;總復習;認知全面;思維靈動;數學素養豐厚

六年級總復習教材中安排一課時的復習容量太大,一節課是很難讓學生復習透徹的,課前指導學生用思維導圖來整理復習,從學習內容上說從記憶中提取出有關知識的形態與意義;從學習時空上來說打通課堂內外以往的閑環斷層,形成順暢的連貫式學習;從學生的學情上來看,讓學生的課堂學習有準備、有目標、有自信,更有相互間的啟迪,教師的教從學生的課前學習成果為起點,在分享與辨別中引領學生知識不斷深化、能力不斷升華。課堂教學組織形式是:課前:回憶整理—繪制思維導圖。課內:老師瀏覽學生思維導圖,選擇代表性成果—同學間的交流—優秀成果的分享—評析欣賞再認識—老師總結豐富再建構—題目練習解釋技能再提高。課后:整理典型數學題目—同學間交互式解答—數學能力再提升。

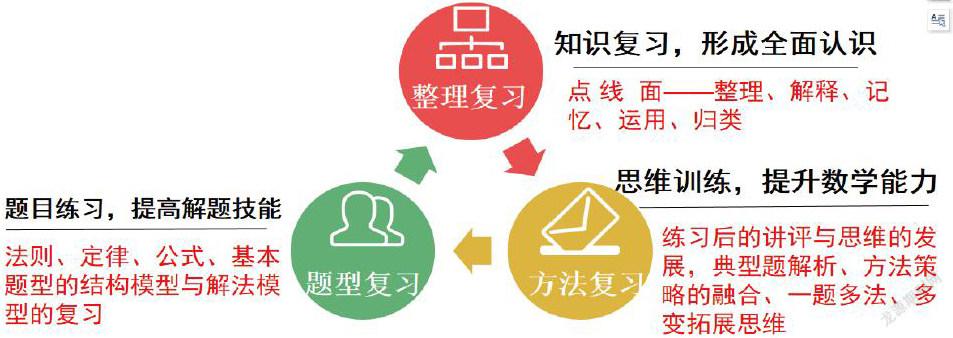

小學數學復習課一般有“整理復習、題型復習和方法復習”三種形式,一般時可根據某一主題內容采用融合在一起作為課堂上三種教學版塊進行,有些重點和難點可以進行專項復習。

復習課不是學過知識的簡單重復和機械的刷題,復習課目的在于一個“新”字——“溫故而知新”,要有新認識、新視野、新思維,讓學生的數學復習新穎而有新意。筆者和同事從“知、識、解、思、歸”五個層面結合思維導圖引導學生進行六年級數學復習課的自主嘗試探索。

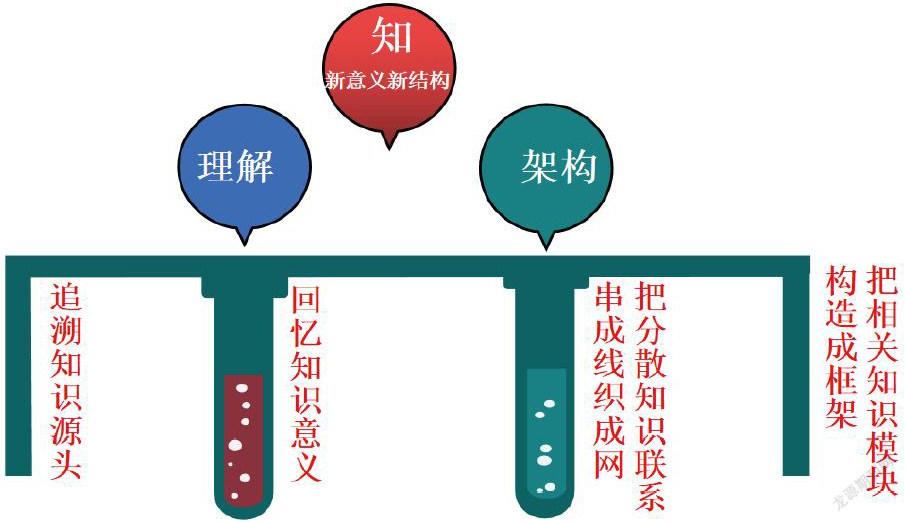

一、“知”:數學的“點”“線”“面”“體”——有學識

通過數學學習培養學生養成用數學的眼光看世界,這是學習者有學識的表現,小學數學四個領域的知識是分散在12冊教材,用12個學期分段學習的,每一個知識點和能力是“螺旋式上升”的,在六年級的總復習中首先要聚焦于“知”——把散落在課本中的點點知識珍珠串成線、把條條知識珍珠鏈編織成網,構架成知識晶體。讓學生的數學認知有“新意義、新結構”,我們從“理解”和“架構”兩個維度引導學生進行“知識源頭的追溯”、“知識意義的回憶”、“把分散知識聯系串成線織成網”、“把相關知識模塊構造成框架”,成為有學識的數學學習者。

如《平面圖形的復習一》:①追溯知識之源。一上課老師提出一個問題:“平面上最簡單的圖形是( )”,有的學生說長方形、有的學生說正方形,有的說四邊形;又有一個學生說線段,這時老師插話“嗯!從面想到了線啦!”,一語點醒夢中人,立即有學生說“老師,我認為是點”。②串連和架構。于是老師從點出發,課件演示點“動”成“直的和彎曲”的兩種線;并演示三種直的線,接著演示線圍成面,還向學生說明,這些平面圖形可以說是由許多點構成的;最后演示面圍成體。③意義的再認識。給你一點你能畫出哪些線?由這個問題引發出“線段、射線、直線”、“垂線、平行線”、“角”的直線圖與特征、意義、分類等整體知識有序的問題引導讓學生獲得知識專題式模塊。

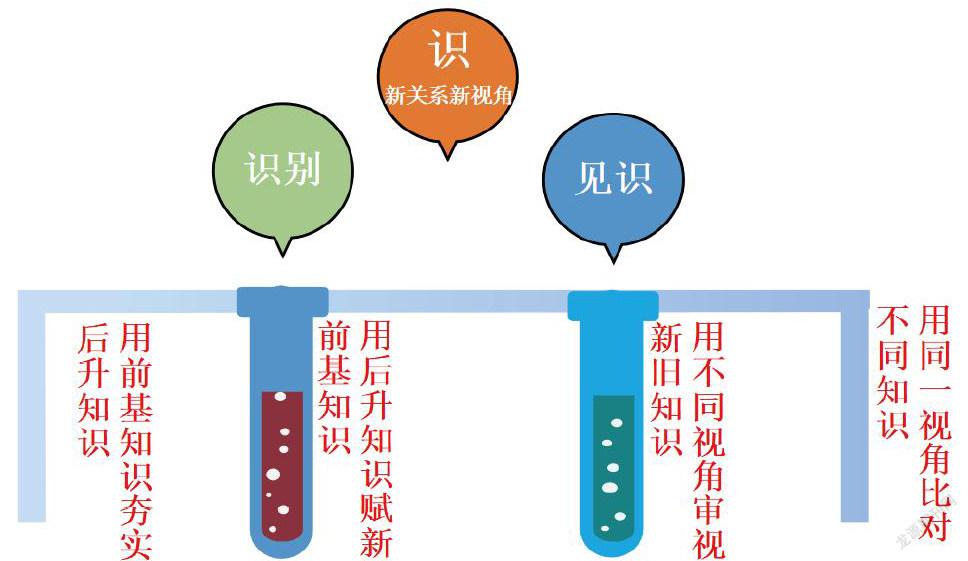

二、“識”:數學的“上下”“前后”“左右”“內外”——有見識

數學的眼光看世界,不只是看一個點、一條線、一個面和一個體,應該讓學生的復習著力于“識”字上,看到數學的“上下、前后、左右、內外”,建立數學的新關系、轉換數學的新視角,從“識別”和“見識”兩個維度,通過“用‘前基’知識夯實‘后升’知識”、“用‘后升’知識賦新‘前基’知識”、“不同視角審視新舊知識”、“同一視角比對不同知識”,開拓學生的視野,成為有見識的數學學習者。

如《平面圖形的周長和面積復習二》,①按類別重新整理知識。課前讓學生把相關知識做成思維導圖,在課前投放讓大家欣賞;②前后知識的相互對接:上課時提問:你是從哪些方面復習周長和面積的?讓學生互補回答出重點內容:周長和面積的意義、計算公式,公式的推導過程,單位進率,典型題的應用。然后把優選出學生的思維導圖進行分享,讓大家汲取收獲。其中有學生提供給大家新的認識內容:半圓和扇形的周長與面積(都是圓的一部分——圓的幾分之幾)③同一視角看數學:練習時注意思維的提升與問題解決策略的融合(一個梯形如果上底減少4厘米,就變成一個三角形,面積比原來少8平方厘米;如果上底增加4厘米,就變成平行四邊形,求原來梯形的面積。)④不同視角看問題:圓中方,方中圓是五年級學習的內容,受當時知識的局限,它們的關系學生理解得并不深刻了,有個學生在介紹自己復習時指出可以用比來表達圓與方的關系。

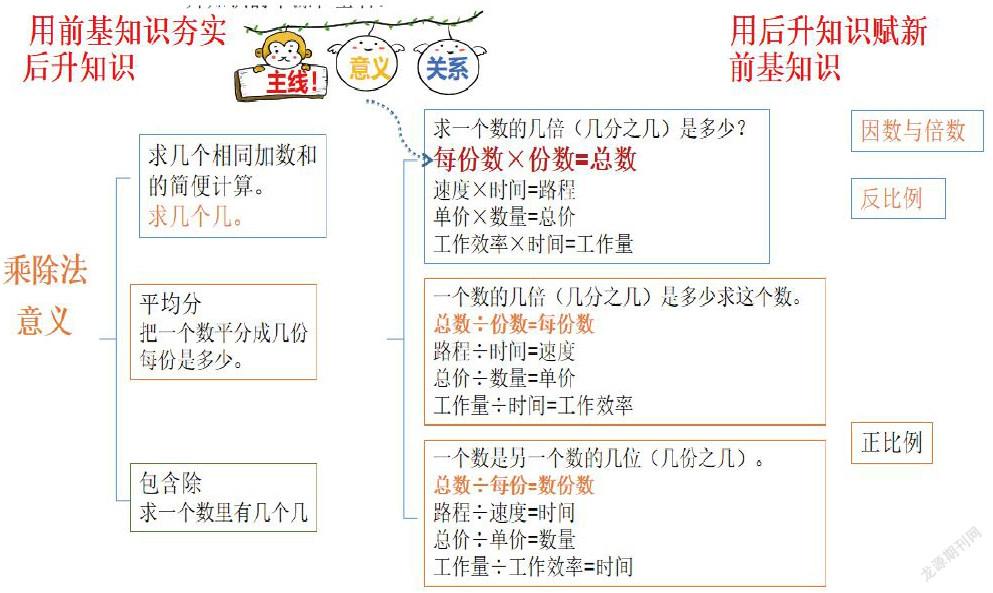

小學數學代數領域的知識始于“加、減、乘、除”四則運算的意義。我把它們稱為前基知識。它是學習更高層次后升知識的本源和基石。“用前基知識 后升知識、 用后升知識賦新前基知識”的主線是“意義”和關系。以乘除法在小學數學學習中的地位與價值為例,筆者一直認為:二年級是關鍵:關鍵在乘除法意義的深刻理解和本質認識,不是乘法口訣的死記硬背。三年級為什么分化——沒有基于二年級的基礎,用生長與發展的數學眼光看待教學內容。解決分化的關鍵在于——從三年級開始的數學學習著力引導學生進行數學“關系的鏈接”與“模型的建構”。

以上表為例,乘除法意義是小學數學學習的重要主線之一,其中乘法的意義和意義模式“每份數×份數=總數”核心,乘除法關系、乘除法各部分之間的關系是重要的鏈接,它們撐起以后眾多涉及乘除法知識的學習,比如求一個數的倍幾倍是多少,就是求幾個幾、比如速度、時間和路程,速度就是每份數、時間就是份數、路程就是總數,在學習“螺旋式上升”后升知識時要借用前基知識理解,并用后升知識深度體悟前基知識以達到深度掌握數學知識。

知識點與思維方法的鏈接與融合——“不同視角審視新舊知識”、“同一視角比對不同知識”,是培養學生把多種知識當作問題解決的策略與方法,從多個角度分析研究問題,體現知與識在復習時的一體化和多元性。如:“這是一張長寬是整厘米數的長方形紙按一定比例的縮小圖,從這張長方形紙上剪下一個最大正方形折玩具,剩下的長方形紙的面積是36平方厘米。求原來長方形的面積。”這一題從表面信息看涉及“整數、長方形、放大與縮小、圖形長寬比例”等知識。我們再來看看它的分析解答方法:

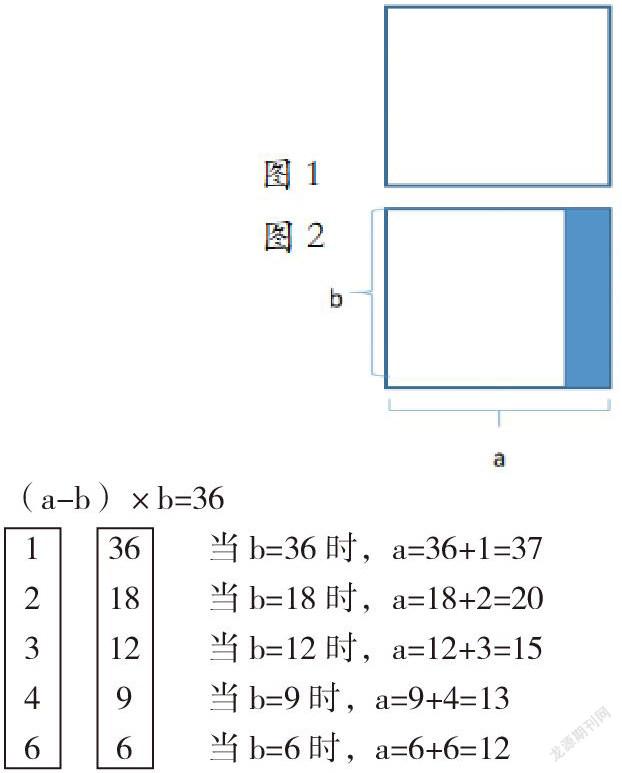

從長方形認識想起:長方形長用字母a表示,寬用字母b表示,按題意作圖2,剩下部分用陰影標注,依據它的面積是36平方厘米,可以列出等式,結合相關條件信息從找36的因數中尋找答案:

看似每一組數據都符合36平方厘米的要求,實際題目信息中還有一句“按一定比例的縮小圖”,結合直觀圖長寬比較為符合要求的長是15厘米、寬是12厘米。

這樣的分析研究引導學生從多個視角分析問題——涉及的策略方法有畫圖、假設、一一列舉;用到的知識還有用字母表示數與式、面積公式、找一個數的因數、圖形的縮小、比例,而這些知識在這里不只是一個靜態的知識而是一種研究數學問題的方法、一種思維的工具,涉及到的數學素養有直觀想象、數感、符號感、數據分析能力等。

三、數學的價值應用——有見解

學有用的數學、學有價值的數學,數學是我們生活和學習的工具,再生活和其它學習中有重要的作用,復習時我們要從“解”的視點,從“解析”和“解題”兩個維度,讓學生從新的視角解讀數學知識、從新的方法分析研究數學,讓學生在“用數學再解釋數學現象”“用數學視角再探尋數學規律”“用數學方法解決典型數學問題”“數學問題解決的一元與多元”四個教學策略中成為有見解的數學學習者。

如:《解決問題的策略復習》,①數學意義解釋數學現象:回顧小學學習的解決問題的策略有哪些?學生找出“從條件想起、從問題想起、列表、畫圖、轉化”等策略名稱后,逐一追問:你認為什么是……?②數學視角探尋數學現象:課前讓學生先找出適合每一策略的題目類型有哪些?③數學方法解決典型問題:每一個策略都選用學生例舉的題目,讓大家分析解答,老師則適時點化讓學生形成數學問題解決的結構模型。④數學問題解答的一元與多元:就是可以用一種策略方法解決多種問題或用多種方法解決同一個問題上。學生在列舉策略運用時幾乎都說到“從條件想起和從問題想起適合所有題目”,老師還引導學生歸納出從條件想起是“能求出什么問題?”“從問題想起是需要求什么問題”。平時可以從看條件提問題和看問題想條件進行訓練。這從認識論和數學學習的角度來說是完全正確的,從條件出發——綜合法,從問題出發——分析法,是邏輯思維的基本方法,是每一個人應該具備的基本素養;而能用多種策略解決問題,讓問題分析解決從一元向多元發展,這才是有見解的數學學習。

再如:在指導學生解決教材80頁的思考題:“有兩支蠟燭,當第一支燃去,第二支燃去時,剩下的部分一樣長。這兩支蠟燭原來長度的比是幾比幾?”

學法一:一位老師是這樣引思與縱深拓展的。

根據題意可以列出乘法等式:第一支×(1-)=第二支×(1-)

根據比例的基本性質就能求出它們的比了。

第一支:第二支=(1-):(1-)=5:3

學生在分數乘法意義、比例基本性質、求兩個數的比這三個相關聯的知識維度很容易理解和解決,而為了讓學生的數學視野更開闊、見解更深刻。老師又將原題向內進行一深度的拓展,讓學生的思維再向前走一步。

有兩支蠟燭,當第一支燃去,第二支燃去時,剩下的部分一樣長。原來第一支比第二支長8厘米,原來各長多少厘米?

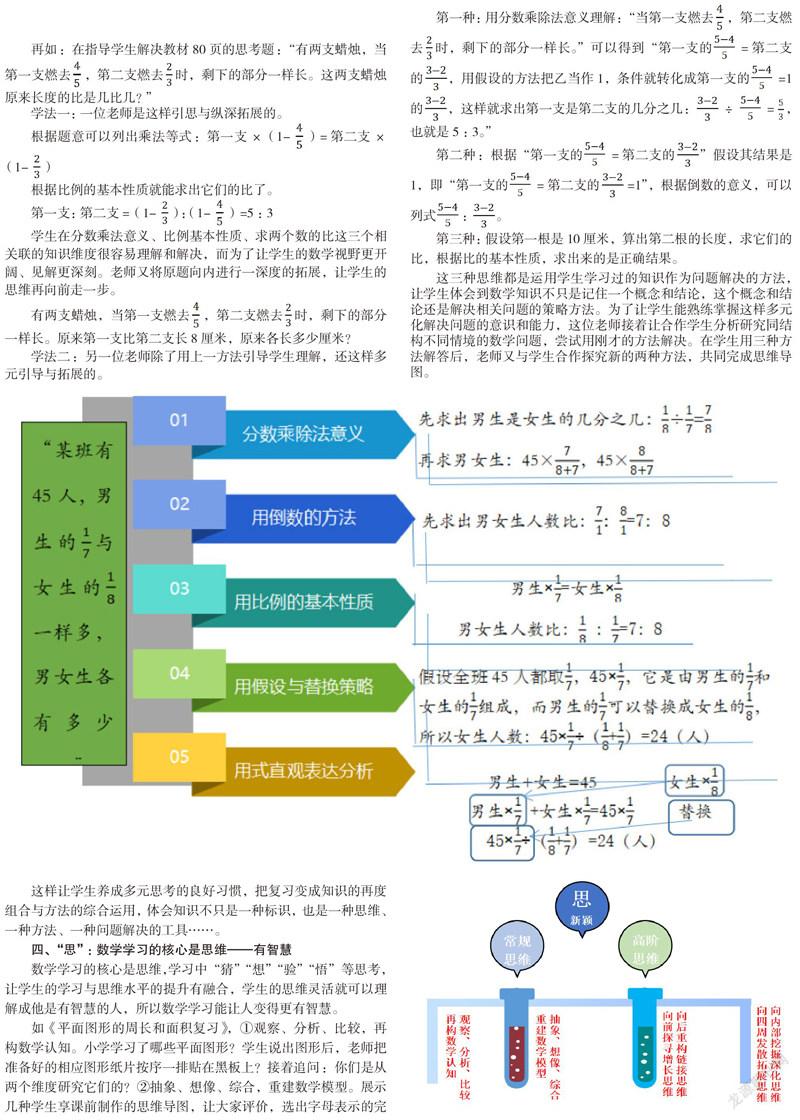

學法二:另一位老師除了用上一方法引導學生理解,還這樣多元引導與拓展的。

第一種:用分數乘除法意義理解:“當第一支燃去,第二支燃去時,剩下的部分一樣長。”可以得到“第一支的=第二支的,用假設的方法把乙當作1,條件就轉化成第一支的=1的,這樣就求出第一支是第二支的幾分之幾:÷=,也就是5:3。”

第二種:根據“第一支的=第二支的”假設其結果是1,即“第一支的=第二支的=1”,根據倒數的意義,可以列式:。

第三種:假設第一根是10厘米,算出第二根的長度,求它們的比,根據比的基本性質,求出來的是正確結果。

這三種思維都是運用學生學習過的知識作為問題解決的方法,讓學生體會到數學知識不只是記住一個概念和結論,這個概念和結論還是解決相關問題的策略方法。為了讓學生能熟練掌握這樣多元化解決問題的意識和能力,這位老師接著讓合作學生分析研究同結構不同情境的數學問題,嘗試用剛才的方法解決。在學生用三種方法解答后,老師又與學生合作探究新的兩種方法,共同完成思維導圖。

這樣讓學生養成多元思考的良好習慣,把復習變成知識的再度組合與方法的綜合運用,體會知識不只是一種標識,也是一種思維、一種方法、一種問題解決的工具……。

四、“思”:數學學習的核心是思維——有智慧

數學學習的核心是思維,學習中“猜”“想”“驗”“悟”等思考,讓學生的學習與思維水平的提升有融合,學生的思維靈活就可以理解成他是有智慧的人,所以數學學習能讓人變得更有智慧。

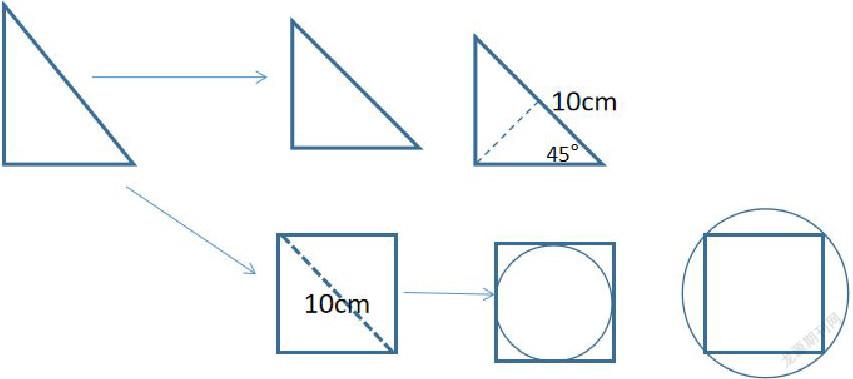

如《平面圖形的周長和面積復習》,①觀察、分析、比較,再構數學認知。小學學習了哪些平面圖形?學生說出圖形后,老師把準備好的相應圖形紙片按序一排貼在黑板上?接著追問:你們是從兩個維度研究它們的?②抽象、想像、綜合,重建數學模型。展示幾種學生享課前制作的思維導圖,讓大家評價,選出字母表示的完整的兩個同學向同學介紹周長和面積公式。在學生介紹、評價、相互補充后,老師把原來一排的平面圖形,按公式推導的進階順序擺放,重新建構更為全面的數學模型(平面直觀圖、計算公式、公式的推導、不同面積公式之間的關系)③向后重構鏈接思維,向前探尋增長思維。機智生成在學生分享面積計算公式推導時都說出看看長方形里有多少個1平方厘米的小正方形,這時馬校引導點明:其實面積計算是從測量開始的,用1個單位面積的正方形來量長方形,怎么量呢?就是看長方體長有幾個1平方厘米的小正方形,再看寬里有幾行,讓學生把學習向后回溯起點,建立思維鏈條。④向內部挖掘深化思維,向周邊發散拓展思維:a.角三角形三條邊分別是6厘米、8厘米和10厘米,求斜邊上的高。在解釋學生解法6×8÷10,用三角形面積計算公式內部知識研究為什么三角形面積的除以2看不到了,引導學生從列式過程中有乘2和除以2相互抵消來理解,增強數據分析能力;b.還可以怎么分析呢?引導學生利用“三角形面積一定,底和高成反比例。直角邊×直角邊=斜邊×斜邊上的高”,體現思維向前向上的生長,這就是我們現在常聽說的高階思維。c.方法向周邊發散,從基本思考和數學方法出發,解決相近的題目上,讓學生的思維不斷拓寬,視野不斷開闊。

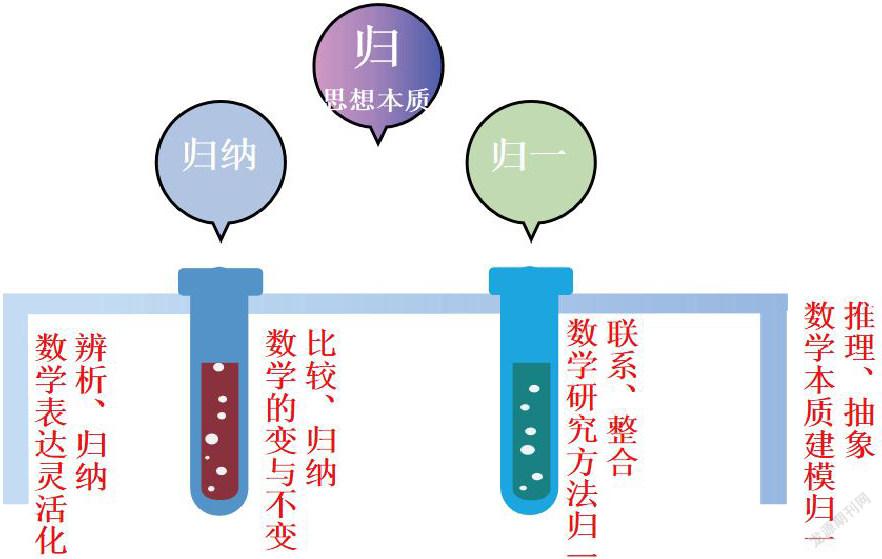

五、“歸”:數學的表達與歸類——有思想

史寧中先生說“數學思想,我認為有三個:抽象、推理和模型。數學是把現實生活中的一些東西抽象到數學內部來,而數學內部的發展則完全依賴假設和推理,然后再借助模型把數學的結果應用到外部世界。抽象只是針對兩種情況,一是數量和數量關系;二是圖形和圖形關系。”我們認為在總復習中要讓學生進行一次整體的數學思想的感知、體驗與洗禮。我們從數學的表達與數學的歸類兩個維度,通過“辨析、歸納實現數學表達的靈活性”“比較歸納體驗數學的變與不變”“聯系融合形成數學研究方法的歸一”“推理抽象實現數學本質建模的歸一”四種形式來培育學生的數學思維,讓學生能真正用數學語言表達和用數學的方法解決問題。

如:《立體圖形的表面積和體積的復習》,①辨析、歸納,數學表達靈活化。從真實情境中引出表面積和體積的研究指向:老師上課隨手拿一支粉筆,問它是什么形狀?然后把它折成兩段,問學生:什么變了?什么沒變?要復習的內容。接著讓學生交流和分享課前自己整理的思維導圖。讓學生辨析歸納表面積在計算中一定算所有的面嗎?哪些情況不是求所有的面?②比較、歸納數學的變與不變。分享到圓柱體積推導時,引導學生把圓柱拼成長方體后,圓柱和長方體比較,什么變了什么沒變?③聯系、整合把數學研究方法歸一。聯系平面圖形面積推導和立體圖形體積推導方法,讓學生比較研究時有什么共同之處——轉化,從未知轉向已知。實現數學思維方法的歸一。④推理、抽象把數學本質建模歸一。整體分析,抽象數學本質,推理尋找數學模型的歸一性。

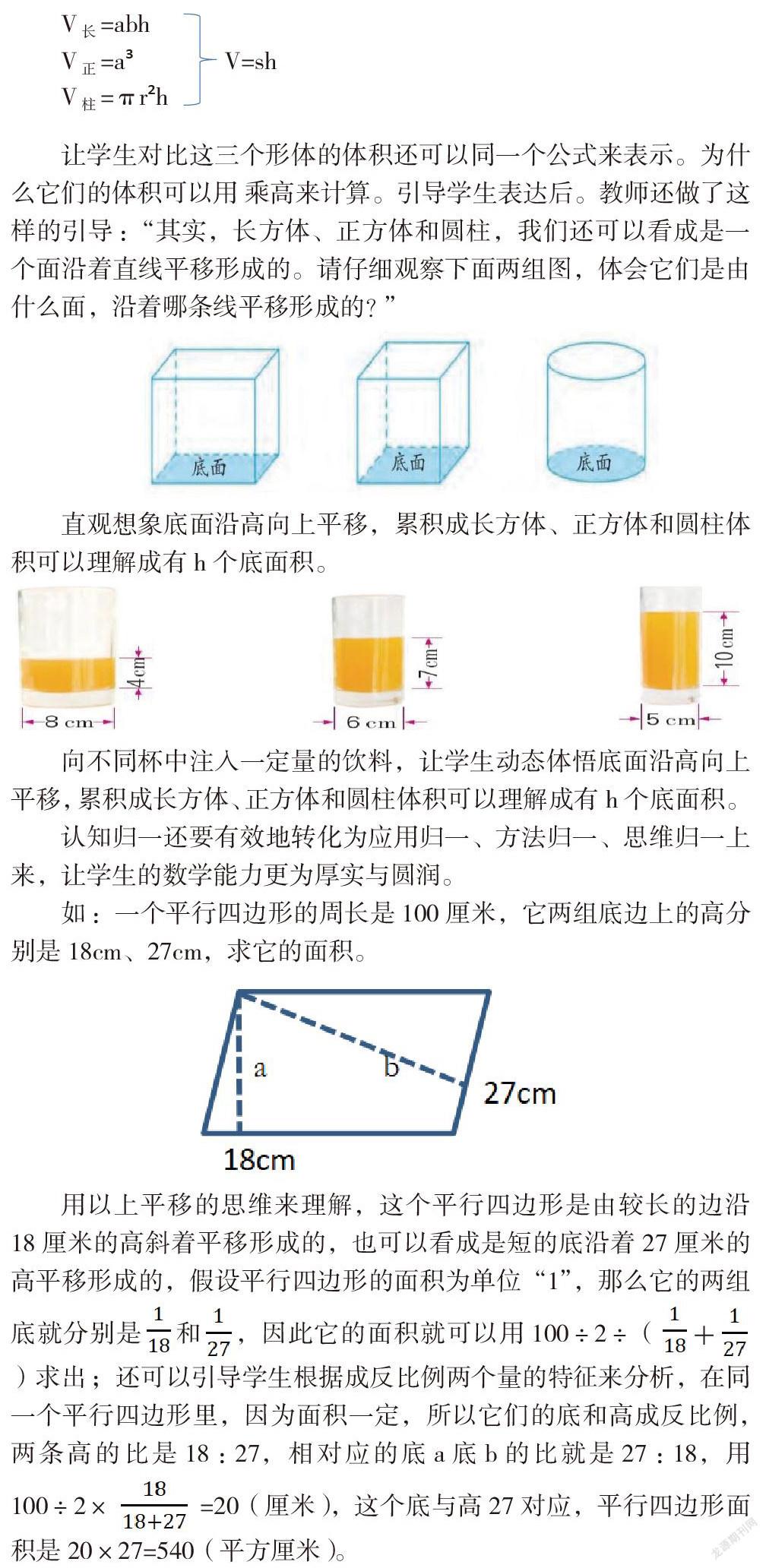

讓學生對比這三個形體的體積還可以同一個公式來表示。為什么它們的體積可以用 乘高來計算。引導學生表達后。教師還做了這樣的引導:“其實,長方體、正方體和圓柱,我們還可以看成是一個面沿著直線平移形成的。請仔細觀察下面兩組圖,體會它們是由什么面,沿著哪條線平移形成的?”

直觀想象底面沿高向上平移,累積成長方體、正方體和圓柱體積可以理解成有h個底面積。

向不同杯中注入一定量的飲料,讓學生動態體悟底面沿高向上平移,累積成長方體、正方體和圓柱體積可以理解成有h個底面積。

認知歸一還要有效地轉化為應用歸一、方法歸一、思維歸一上來,讓學生的數學能力更為厚實與圓潤。

如:一個平行四邊形的周長是100厘米,它兩組底邊上的高分別是18cm、27cm,求它的面積。

用以上平移的思維來理解,這個平行四邊形是由較長的邊沿18厘米的高斜著平移形成的,也可以看成是短的底沿著27厘米的高平移形成的,假設平行四邊形的面積為單位“1”,那么它的兩組底就分別是和,因此它的面積就可以用100÷2÷(+)求出;還可以引導學生根據成反比例兩個量的特征來分析,在同一個平行四邊形里,因為面積一定,所以它們的底和高成反比例,兩條高的比是18:27,相對應的底a底b的比就是27:18,用100÷2×=20(厘米),這個底與高27對應,平行四邊形面積是20×27=540(平方厘米)。

這樣的思維把周長、面積等與分數除法和正反比例等知識與方法歸一(函數)起來,提升學生思維靈性,豐富學生數學思想。

總之,通過課堂實踐,我們認為“思維導圖復習讓學生:認知全面、視野開闊、思維多元、方法融通、智慧明悟。”

注:本文系2018年江蘇省科學規劃精品課題“‘適合教育’視域下‘慧雅數學’課程建構與實踐研究”(課題編號:D/2018/2/35)研究階段性成果

1660501705217