項目化學習:實現學生生長的理性跨“界”

李志芳 林曉

摘要:項目化學習是指學生在一段時間內對與學科或跨學科有關的驅動型問題進行深入持續地探索,調動其所有知識、能力、品質等創造性地解決問題,并形成公開成果的過程。無錫市旺莊實驗小學以“傳承運河文化,弘揚運河精神”為項目建設主張,開展特色化、系列化項目建設活動,通過探究式實踐、社會性實踐、審美性實踐、調控性實踐,讓學生經歷完整的項目學習過程,進而提升思維品質。

關鍵詞:項目化學習;校本課程;江南蠶桑

中圖分類號:G622 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2021)01A-0043-04

社會的發展使人類生活面臨著越來越多的復雜問題,也給當前教育提出了新的要求——培養具有知識遷移和解決實際問題綜合能力的學習者。項目化學習,是指學生在一段時間內對與學科或跨學科有關的驅動型問題進行深入持續地探索,調動其所有知識、能力、品質等創造性地解決新問題,并形成公開成果的過程[1]。項目化學習強調以學生為學習主體,其關鍵特征為:以富有挑戰性的實際問題作為出發點,以學科概念和原理為核心,學生在學習過程中占主導地位,通過探究活動或者問題解決開展學習,需要多學科知識與技能的結合,通過多方支持(學習共同體)進行學習,項目結束后需要形成最終作品。

作為無錫市小學特色文化建設項目學校,旺莊實驗小學以“傳承運河文化,弘揚運河精神”為項目建設主張,結合項目化學習的相關理念與要素,項目組教師自主開發并實施了“江南蠶桑”“運河詩詞”“運河故事”“運河水文化”“運河美食”等多門校本課程,實現“立志、精進”的學生發展目標、“融合、創新”的教師發展目標和“多元、包容”的學校發展目標。這些課程強調“融”,融合多學科的知識,提升跨學科素養的形成;強調“通”,打破班級授課的限制,重組基于真實問題的學習共同體,讓學生得到個性化的跨界生長。下文結合校本課程“江南蠶桑”的設計與實施,淺析跨學科項目化學習的實踐策略。

一、項目主題的選擇與確立

跨學科項目化學習通過對關鍵概念的把握,自上而下地建構跨學科知識網絡,從而培養學生的復雜性思維和現實問題的解決能力[2]29。它強調基于真實性問題,在國家課程體系框架下找到各個學科知識之間的聯結與整合點,將分散的學科知識結構化,將紛繁的學科素養系統化,從而促進學生批判性思維、創造性思維等高階思維的形成。

校本課程“江南蠶桑”以蘇教版小學科學四年級下冊《我們來養蠶》單元為設計起點,養蠶是古代中國勞動人民創造的重要技藝,蠶桑絲綢更是江南人民的重要支柱產業。江南人民養蠶不僅關注養蠶本身,更關注蠶桑的衍生產物與附加價值,以及蠶桑文化的傳承與發展。立足市級運河文化特色建設項目,我們將養蠶活動“江南化”“校本化”,融合科學、信息、美術、語文等多學科,融入職業體驗相關要素,確立“像蠶農一樣養蠶”“像行者一樣尋訪”“像匠人一樣制扇”“像文人一樣吟詩”等系列化項目活動主題,培養學生跨學科素養與高階思維能力,促進學生的個性化發展。

二、項目學習的構想與設計

(一)項目分析:從學科知識學習到跨學科概念統整

校本課程“江南蠶桑”,是以科學學科養蠶技能習得、信息技術學科AI云端訪問技能掌握、美術學科紋樣設計技能累積、語文學科古詩詞賞析技能提升為基礎的綜合化跨學科課程,課程實施過程不僅關注學生學科知識的習得,更關注學生提出問題、分析問題、解決問題的能力,從而培養學生的問題意識,讓學生有能力運用多種學習方式,解決生活中的現實問題。

(二)前期預設:從虛擬情境感知到真實情境卷入

項目學習,需要讓學生投入真實的學習中去。為此,項目組根據四年級學生的認知特點,讓學生參與項目設計的過程中,讓學生感受到項目是真實的,是為了解決問題而服務的。校本課程“江南蠶桑”通過開展“像蠶農一樣養蠶”“像行者一樣尋訪”“像匠人一樣制扇”“像文人一樣吟詩”等系列項目活動,讓學生真實地經歷、真切地體驗,研究并解決江南人民如何養蠶、制絲、制扇、寫蠶詩等真問題。

(三)項目預期:從真實問題解決到跨學科素養提升

項目學習的最終目標是獲得對某一概念的深度理解并形成必要的學習能力。校本課程“江南蠶桑”,從知識層面來說,主要是讓學生掌握科學、信息技術、美術、語文等多學科知識,幫助學生解決真實的問題;從能力層面來說,關注學生綜合調用各項技能解決生活問題,提升系統化思維能力,發展分析、調研、創見等能力,從而促進跨學科素養的形成。

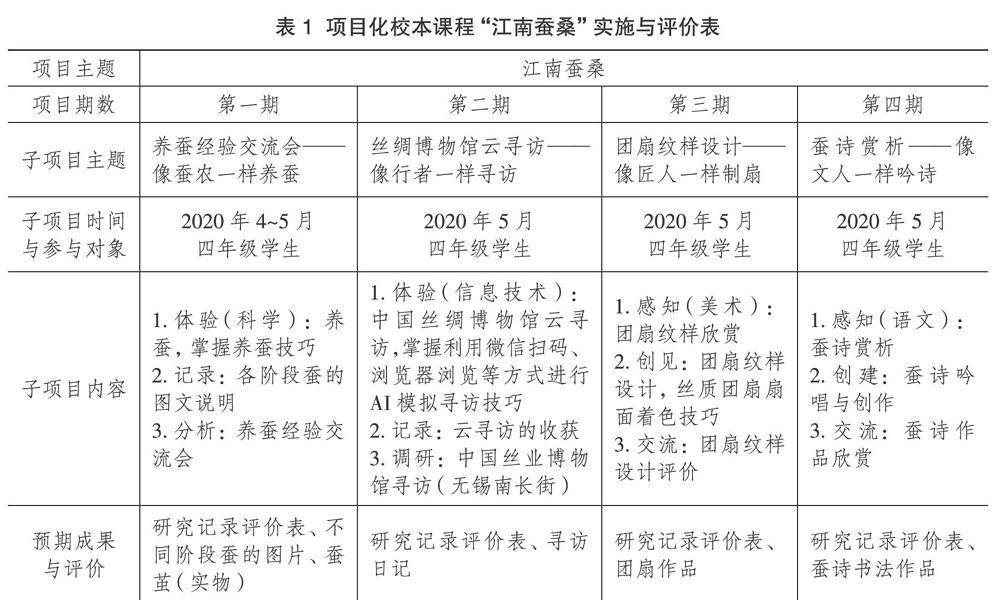

基于以上因素,項目組商定項目主題:江南蠶桑,從四個維度分時開展,形成一組項目研究實施與評價表(見表1)。

三、項目學習的實踐與創新

項目化學習的開展需要學生的親身實踐,需要學生帶著思考、假設、探究來行動。項目化學習實踐大致分為探究性實踐、社會性實踐、技術性實踐、審美性實踐、調控性實踐等多個維度[2]30。校本課程“江南蠶桑”即從上述實踐出發,實現學生生長的理性跨“界”。

(一)探究性實踐:像蠶農一樣養蠶

探究性實踐是從對真實世界的觀察中產生問題,經過和知識的聯結、抽象,再次回到真實世界,產生知識的遷移與深化。子項目“養蠶交流會”就是在學生經歷了一個多月的養蠶活動后舉行的。活動主要分成三個環節:畫一畫,展示不同蠶齡蠶的基本樣態;說一說,交流養蠶中的注意事項;延一延,了解昆蟲變態方式的普遍意義。交流時,學生從養蠶的具體經驗出發,產生對昆蟲變態方式這一普遍現象的關注,不僅像蠶農一樣養蠶,更像生物學家一樣研究。

(二)社會性實踐:像行者一樣尋訪

社會性實踐是指通過與他人的交流溝通獲取信息,在與他人的相互理解、相互合作中解決問題,建立社會性聯系,學生在社會性實踐中發展自己的交流與合作能力[2]30。子項目“絲綢博物館云尋訪”側重學生新技術的掌握與人際溝通能力的培養。活動主要分三個環節:說一說,產生絲綢博物館云尋訪的現實需要;演一演,實現中國絲綢博物館云端AI實景的云尋訪,同時掌握云端尋訪的具體技術;訪一訪,走出學校進入中國絲業博物館這一社會學堂,實現與他人的交流與合作。作為近代工商業的發祥地,無錫有許多工商業博物館,像行者一樣尋訪,充分利用社會性資源,讓學生更好地融入社會這一大學堂,讓學生逐漸成為有思想、會學習的社會人。

(三)審美性實踐:像匠人一樣制扇

審美性實踐是指在項目化學習的成果呈現時,包括產品的制作、報告的形成等需要學生有一定的審美能力[2]30。審美性實踐能夠使學生富有美感地解決問題,在項目化學習中體現人文藝術情懷。子項目“團扇紋樣設計”關注學生審美能力的提升。活動主要分三個環節:看一看,了解團扇文化的發展與沿革;畫一畫,完成具有江南文化特色的團扇紋樣設計;延一延,將團扇紋樣在絲質團扇扇面上勾描上色,了解各種美術用料的具體用法。像匠人一樣制扇,看到一群身著漢服、手持團扇的學子穿梭于校園,不僅展示了項目研究成果,更給廣大師生帶來了一場視覺盛宴。

(四)調控性實踐:像文人一樣吟詩

調控性實踐使學生在項目化學習中積極有效地調節自己,使學生更加主動地投入學習中,提升學生學習的有效性[2]30。子項目“蠶詩賞析”給予學生更大的學習自由度。活動主要分三個環節:讀一讀,了解廣為傳誦的經典蠶詩;悟一悟,感受勞動人民的付出與艱辛;創一創,根據自身能力水平,拓寫蠶詩、吟誦蠶詩、創作蠶詩。像文人一樣吟詩,學生們感同身受,不僅再現了詩人創作的場景,更深刻感受到了古代勞動人民的辛勞與不易,同時呈現出學生學習的無限可能。

四、項目學習的反思與體會

(一)以系列化驅動問題為核心,推動知識理解與技能形成

好的驅動問題可以促進項目學習的深入推進,系列化驅動問題能推動學生知識的理解與技能的形成。校本課程“江南蠶桑”從養蠶這一驅動問題展開,讓學生設計系列化的問題,學生的角色從學習者轉向設計者、實踐者,經歷蠶農、匠人、文人等多重職業體驗,理解學科化的專業知識,形成跨學科的素養。

(二)以多維度學習實踐為主線,關注概念統整與思維培養

在學科的項目化學習中,學生大都扮演學科專家的角色,學習實踐活動更具有專業性,聚焦學科專業知識,從而促進概念統整與思維培養。校本課程“江南蠶桑”關注探究性實踐、社會性實踐、技術性實踐、審美性實踐、調控性實踐等多維度學習實踐,將多維度的學習實踐樣態有機融合,讓學生在一個項目化學習中盡可能多地進行多元化的實踐活動,不斷提升解決問題的多種能力,并將跨學科知識遷移內化到現實情境中去。

(三)以層次性、表現性評價為導向,實現能力提升與素養培育

表現性評價基于情境認知理論,在教學情境中既關注學習過程又關注學習結果,立足于真實或模擬的現實生活情境,關注學生的真實表現,實現學生綜合能力的提升與核心素養的培育。校本課程“江南蠶桑”每個子項目都設計了層次性的表現性評價,如研究記錄表、蠶繭作品、尋訪日記、團扇作品、書法作品……讓學生完整經歷項目學習的過程,進而提升思維品質,促進項目學習設計力、研究力的培養。

參考文獻:

[1]夏雪梅.素養時代的項目化學習如何設計[J].江蘇教育,2019(22):8.

[2]李會民,代建軍.基于課程統整的跨學科項目化學習設計[J].教學與管理,2020(4).

責任編輯:趙赟