運用認知行為療法干預校園欺凌的實踐研究

[摘要] 校園欺凌者由于自動負性思維發生認知偏差所產生各種消極情緒而引發欺凌行為。運用認知行為療法,幫助校園欺凌者從識別和阻止自我負性思維開始,調整核心信念,在老師鼓勵、同伴互助、正向引導、激活情緒、正性強化等實踐作用下,通過提升自我效能感、重建積極認知、改變消極行為的一系列輔導嘗試,從而有效干預校園欺凌行為的發生。

[關鍵詞] 校園欺凌;干預實踐研究;認知行為療法

隨著我國校園欺凌事件發生頻率逐漸增加,越來越多的校園欺凌事件引起了社會的高度關注,校園欺凌儼然成為一種社會問題。筆者認為校園欺凌者由于自動負性思維發生認知偏差產生了各種消極情緒而引發欺凌行為。本文將著眼點放在通過讓校園欺凌者清楚地認識到自己面臨的主要問題,勇于改變而非拒絕改變,用改變負性思維、認知重建、問題解決等技術進行認知干預,有效預防校園欺凌事件的發生。

一、認知行為療法概述

認知行為療法的主要代表人物貝克(A. T. Beck)曾說:“適應不良的行為與情緒,都源于適應不良的認知。”人的認知會影響人的情緒,從而影響人的行為。在認知行為療法看來,幫助欺凌者改變行為的過程就是要從重新構建認知結構開始,重新認識自我、評價自我,然后重建自信,最后重塑行為。其中,認知重建是最為關鍵的一個步驟。認知療法的核心理念可以用一句話概括:認知是反應產生的原因,問題的根源在于認知。

二、重要意義

對于不同的事物,每一個人會有不同的看法,不同人的認知就會滋生不同的情緒,從而影響人的行為反應。認知是人產生心理活動的決定因素,認知療法就是通過干預人的認知過程和由這一過程中所產生的觀念來糾正本人的不良的情緒或行為。運用認知行為療法的“ABC法”來分析問題,隨著時間的累積,最終可以帶來極大的效果。

三、認知行為療法的干預實踐研究

1.分析原因

在校園欺凌事件中,欺凌者惹是生非、蠻不講理、出手傷人,他們通常因為情緒之下的自動思維產生了認知偏差,沒有站在他人角度設想,用欺凌行為求關注。這種因自我認知的片面性而產生“大家都不喜歡我”的消極想法,進而產生消極情緒和消極行為,導致他們在集體生活中格格不入,從而又強化了消極認知,形成惡性循環。

2.輔導步驟

結合上述分析,筆者采用認知行為療法,幫助學生重新審視自我,正確看待自己和他人、外界相處的方式,鼓勵他們不斷地向思維定式和壞習慣發出挑戰,通過思維上的小轉變,獲得較大的行為轉變,以此達到有效干預欺凌事件發生的目的。

(1)共情理解,平等對待

對于同一個錯誤,不同的孩子修正的難度也不一樣。對欺凌者而言,同學、老師及家長的評價于他們來說已經毫無意義。究其原因,他們并不是真心喜歡這樣做,而是因為有人禁止,但越禁止越無力,他們由此獲得“成就感”。因而,對于他們所表現的行為,不必表現過多的關注和反感,只需就事論事,平等對待,理解他們的處境,用發展的眼光看待問題,反而能讓他們的某些過激行為有所收斂。教師運用共情的力量,提出小期待和小要求,能讓他們得到心理上的滿足,防止消極認知的產生。

(2)識別負性思維,阻止消極想法

認知行為療法認為,人主要有三種“認知”層次或思維類型:自動思維、中間信念、核心信念。對于欺凌者而言,自身無法意識到消極情緒反應是因為存在消極認知,固定思維模式已構成了思維習慣,所以即使犯錯,也不會有心改之,自動負性思維已經將他們的認知和行為調整到平衡,這樣的情況會讓我們處理起來很棘手。

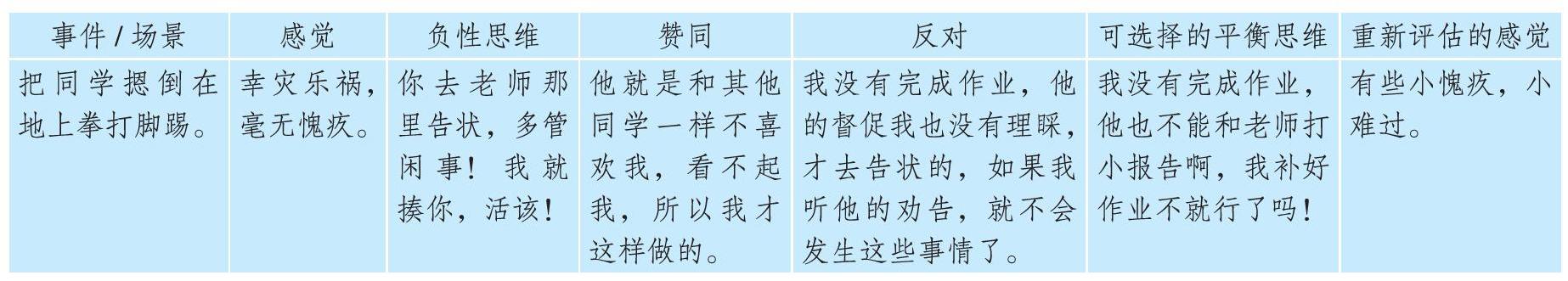

教師要幫助他們學會發現和識別這些自動化的思維過程,可以采用記情緒日記、強化辯證思維、覺察自動思維等方法,找出導致不良情緒反應的思想。以“把同學摁倒在地上拳打腳踢”這一欺凌事件為例,可以采用“認知行為療法”進行記錄。

(3)同伴效應,和諧相助

認知行為療法需要更廣泛的幫助才能達到更好的效果。當欺凌者愿意改變并進行嘗試時,老師最有力的同盟就是班級中的“正義力量”。我們可以和同學進行交流討論,制定相應的計劃,借助“同伴效應”,讓欺凌者去挑戰自身的功能失調性假設,鼓勵他們和這些“正義力量”在一起,感受有伙伴的幸福感。對于小學生來說,榜樣的力量是非常強大的,而最好的榜樣就是身邊的同伴。對于欺凌者來說,讓他們主動走進集體有些困難,那么,可以發揮班級小干部的力量。我們走向他們,包括座位的安排,讓他們觀察周圍小伙伴待人接物的方式,理解正向行為才能得到大家的認可,在耳濡目染的榜樣效應中,隨著大家的步伐一起往前走。

3.正性行為強化,有效表揚

當認知和行為發生改變后,為了幫助他們在集體生活中更穩步發展,我們需要不斷關注,不斷提出希望,并鼓勵他們進行強化。如經常走到他們身邊,拍拍他們的肩膀,從而感受老師的信任與支持;請他們幫助班級做一些跑腿的小事,感受到自己為集體服務的意義。我們相信,每一位學生都有自己的閃光點,要用發展的眼光不斷引導學生往更好的方向發展,不斷改變表揚方式和表揚時間。

四、成長影響與啟示

在班級管理中,教師要了解學生的行為動機。對于欺凌事件的欺凌者,特別注意需要從認知入手,運用符合學生實際和需要的人性化管理方式。從改變他們的負性思維開始,基于認知行為療法有效的指導,建立規則和期待,鼓勵他們向那些根深蒂固的消極想法、信念和價值觀發出挑戰,讓他們敞開自我,改變自己,杜絕欺凌事件的發生。

[本文系2019年上海市第九屆中小學德育研究協會課題“正向行為支持用于預防中小學校園欺凌行為的行動研究”的相關研究成果,課題負責人:上海市浦東教育發展研究院姚瑜潔]

[參考文獻]

[1]遲毓凱.學生管理的心理學智慧[M].上海∶華東師范大學出版社,2012.

[2]羅伯特·斯萊文(Robert E.Slavin).教育心理學:理論與實踐(第10版,中文版)[M].人民郵電出版社,2016.

[3]亞瑟·喬拉米卡利[美]. 凱瑟琳·柯茜.共情的力量[M].中國致公出版社,2018.

秦蓉子? ?上海市浦東新區張江鎮中心小學德育主任,上海市浦東新區姚瑜潔德育工作坊學員。曾獲浦東新區優秀大隊輔導員、張江區域黨建“優秀黨員志愿者”等榮譽稱號。