“三導向、四貫通”機械設計基礎課群教學改革與探索

韓琪 曾亮華 李春 李兵

【摘要】針對機械設計基礎課程在教學中存在學生學習能動性不足、理論與實踐脫節、課程思政難以融入課堂等問題,基于“學生中心,產出導向,持續改進”的教學理念,北京理工大學珠海學院在近三年實施了“三導向、四貫通”創新教學模式。在教學過程中融入思政元素,同時以項目化教學為手段,打造綜合性實踐平臺,讓學生“忙起來”,通過第一課堂與第二課堂協同作用,達到以賽促學的目的。加深產教融合,與企業共同探索協同育人新模式,為粵港澳大灣區輸出機械人才。項目實施后激發了學生學習熱情,培養了學生創新能力、團隊協作意識以及工程應用能力,學生科研競賽成果豐碩,同時提高了教學質量和教學效果。

【關鍵詞】OBE ?課程體系建設 ?教學改革

【基金項目】省級教改項目:基于OBE理念的機械設計基礎系列課程教學改革及實踐研究;省級課程思政示范項目支持:機械設計基礎A1(平面四桿機構的基本類別及其應用)。

【中圖分類號】TH11-4;G642 ?【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-3089(2021)20-0193-02

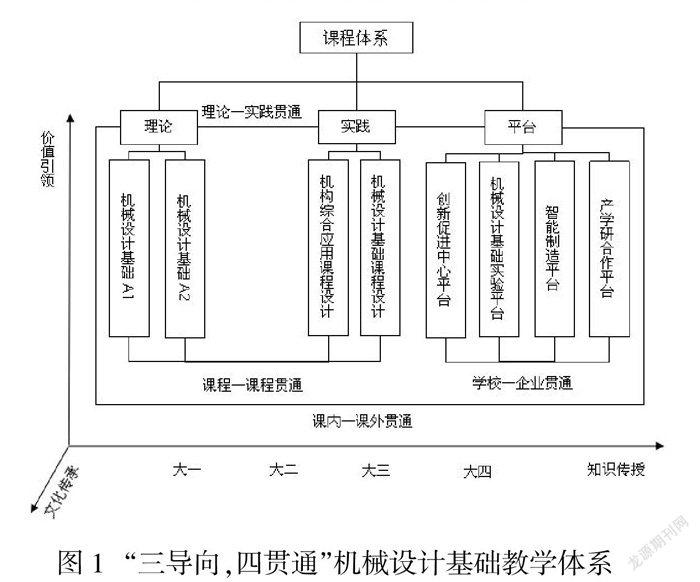

北京理工大學珠海學院成立以來,機械設計基礎系列課程和教學團隊的建設發展一直得到校院各級領導和職能部門的關注和重視,不斷強化教學團隊的建設,擴大教學能力,提高教學水平,增加實驗設備,極大地提升了教學效果。確立OBE(學生中心,產出導向,持續改進)的教學理念后,如何提升課程的高階性,突出課程的創新性,增加課程的挑戰度在教學實施過程中還存在問題[1]。在實施了以知識傳授、文化傳承、價值引領為導向;構建了課程—課程、課內—課外、理論—實踐、學校—企業四大通道的“三導向、四貫通”創新教學模式后幾大教學“痛點”大為改善。

一、擬解決的教學問題

(一)解決學生被動式學習,學習能動性不足的問題。基于學生中心理念,將課程的培養目標與教學理念深度融合,通過多種教學方法提高學生的學習積極性,并從課前—課中—課后全方位地調動起學生,使其積極參與到課程學習中。

(二)解決實際工程問題的能力較弱,無法將理論知識學以致用的問題。基于產出導向理念,采取反向設計,正向實施的策略,從企業視角,選擇面向現實世界的問題,采用“問題驅動+項目教學+工程案例分析”集成的多元教學模式,提升學生解決復雜工程問題的能力。

(三)解決課程考核機制“一刀切”的問題。基于持續改進理念,對標工程認證標準,以多元的手段,科學制定了課程的評價標準與權重,構建了合理的評價體系,全方位評價學生復雜工程問題的解決能力。課程體系采用過程性評價與總結性評價相結合,理論與實踐一體化評價模式。

(四)解決學生能力柔性化培養問題。依托“產學研合作平臺”,制定并完善具有鮮明企業烙印的個性化與普適性相結合的機械設計基礎課程體系。采用多種方式與企業協同、合作競賽、深造提高等措施,建立多元化柔性培養方式,滿足個性化人才培養需求。

(五)解決課程思政難以與課程深度融合的問題。以立德樹人為目標,課程大綱中設立了明確的德育培養目標,在教學設計中通過多種合理方式融入思政元素,在教學內容上充分利用信息技術、互聯網進行教學資源的整合,豐富思政資源。教師通過課堂的互動、答辯、小組討論等方式在言傳身教中實現立德樹人,使得社會主義核心價值觀潤物細無聲地浸潤學生的心田,樹立正確的價值觀念,讓學生在課程學習中接受思政教育,提升自身的全面素養,從而培養出具備科學精神和工程倫理意識,以造福人類和可持續發展為理念的現代工程師。

二、“三導向、四貫通”創新教學模式介紹

圖1 ?“三導向,四貫通”機械設計基礎教學體系

機械設計基礎課群包括了理論課程《機械設計基礎A1》(機械原理部分)《機械設計基礎A2》(機械設計部分)和實踐課程《機構綜合應用課程設計》《機械設計基礎課程設計》。學院為課程提供的實踐平臺有機械設計基礎實驗平臺、創新促進平臺、產學研合作平臺和智能制造平臺。圍繞課程的創新性教學改革與實踐,提出在課程體系中實施“三導向、四貫通”的教學模式(見圖1)。

(一)“三導向”是課程中以知識傳授、文化傳承、價值引領為人才培養理念。知識傳授中從大一開展的創新導論課開始接觸機械設計知識,大二開展系統課程學習,直至大四畢業設計綜合應用,做到四年連貫學習實踐機械設計基礎知識不間斷。知識傳授、文化傳承、價值引領本質上是將課程思政實施在本課群中。課程體系的根本目的是奠定學生對現代機器的基本認知,培養學生機械產品創新設計能力,養成學生敢于創新、善于創新的習慣。在此基礎上從教學內容、教學方法、教學資源、教學工具等方面進行思政融入點和育人方法梳理挖掘,形成全環節、全過程、分布式、融入式的思政元素體系。從而落實“知識傳授、文化傳承、價值引領”的人才培養理念,形成學生樂學、教師樂教、教學相長的學習氛圍[2]。

(二)“四貫通”中課程與課程相融合,項目化教學為手段加強綜合性訓練。在課程系統中打通課程壁壘,理論課與實踐課以項目化教學為手段將課程串聯,實踐課與實踐課通過前后兩學期的積累引賽入課,用優秀的競賽作品將其串聯起來,從而將孤立的課程聯動起來,激發學生的學習熱情。

(三)“四貫通”中課內與課外相融合,第一課堂第二課堂協同作用。依托學科競賽將機械設計基礎的課程知識轉化為學生的實踐創新能力,從而提升學生學以致用促進知識內化的能力。教師在授課過程中不斷引入之前學生的獲獎作品作為成果導向,引導學生在課程學習中思考課程設計方案,教師在此過程中加以指導,學生通過三維建模及實物搭建等方式驗證結構的合理性,從而不斷地調整完善,為學科競賽育苗,同時達到以賽促學的目的。

(四)“四貫通”中理論與實踐相融合,打造綜合性實踐平臺。貫徹“讓學生忙起來”指導方針,以創新促進空間平臺為載體建立了多個科技社團,學生課后在社團中通過實際競賽作品理解、吸收、實踐課堂理論知識,同時通過社團間朋輩學習、“老帶新”的模式形成穩定的學生科研團隊,其傳承性保證了競賽項目完成度。

(五)“四貫通”中產教融合、協同育人,探索校企融合新模式。團隊教師針對機械產品的具體設計,邀請企業設計師或者有工程經驗的教師給學生專題授課,讓學生真正了解相關行業機械設計的實際流程。同時聯合企業舉辦學科競賽,組織學生走進企業實地考察,加強校企聯合創新,促進教、學、用密切結合。同時相關教師和產學研單位簽訂的橫向項目中引入學生參與產品設計,讓學生從市場調研、產品開發、方案確定、結構分析等方面全程參與,將課堂知識內化為實際的產品設計能力[3]。

三、實施成效

通過“三導向,四貫通”教學模式在機械設計基礎課程體系中的實施,教學反饋良好。機械專業工程認證期中檢查和麥可思調查報告都顯示,校友反映對畢業后工作幫助最大的課程中,機械設計基礎位居首位。實施成效如下:

(一)教師教學成果。機械設計基礎教學團隊成員以機械設計基礎為載體曾多次參加校級和省級教學競賽并取得較好的成績,從而達到以賽促學、以賽促教,反哺教學的目的。同時依托機械設計基礎課程孵化多項省級、校級教改項目。

(二)學生競賽成果。根據本課程的教學體系,學生掌握機械結構及零件設計原理,不僅課程成績有所提高,課后學生積極主動利用所學的知識和建模軟件,開展創新機構設計。學生積極參加各項競賽,近三年學生榮獲國家級、省級獎項30余項。同時,教師指導學生積極申請、獲批國家級實用新型專利和發明專利近60項。完成省級以上全國大學生創新創業項目、廣東省攀登計劃項目、廣東省大學生挑戰杯項目等10余項。

(三)師生科研成果。團隊教師主動參加橫向課題,深入企業,積極參與到企業的實踐活動中去。通過帶著學生團隊與企業合作,促進了教師科研能力的提升,進行“雙師”素質培訓。組織學生開展企業產品創新設計競賽、企業畢業設計等方式,更加讓學生接觸到企業實際案例,理論聯系實際,達到學以致用的目的。其中,團隊教師帶領學生參與教師科研項目,了解科學研究工作,發表研究論文近10篇。

四、結語

機械設計基礎課群在實施了“三導向、四貫通”創新教學模式后激活了學生的學習熱情,調動了學生的學習主動性,同時通過小組合作完成學科競賽的訓練,培養學生的團隊協作意識、創新意識以及工程實踐能力,提高了學生的綜合素質。

參考文獻:

[1]周弦.探究機械設計基礎課有效教學[J].文存閱刊,2018(1):88.

[2]劉力紅,張東速.以設計競賽為載體,促進學生綜合素質提高[J].安徽理工大學學報(社會科學版),2010,12(2):85-87.

[3]李寶靈,高中庸,劉旭紅.創新設計競賽對學生創新實踐能力培養的作用[J].賀州學院學報,2012,28(2):99-100+125.

作者簡介:

韓琪(1986年-),女,滿族,江蘇連云港人,碩士,講師,研究方向為機械結構設計。