交通基礎(chǔ)設(shè)施與民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展

劉玉萍 鄭長德

[摘要]交通基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善,是我國民族地區(qū)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)支撐。以高鐵開通作為民族地區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施改善的準(zhǔn)自然實驗,結(jié)合2004~2018年民族八省區(qū)地級城市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展數(shù)據(jù),采用漸進(jìn)性雙重差分模型,實證檢驗了交通基礎(chǔ)設(shè)施對我國民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的影響,結(jié)果顯示:民族地區(qū)的高鐵建設(shè)具有選擇性,高鐵發(fā)展階段、城市規(guī)模、以及與規(guī)劃骨干網(wǎng)的距離均有可能影響所在城市的高鐵開通;整體來看,高鐵開通對民族地區(qū)的高質(zhì)量發(fā)展具有積極影響,且高鐵的影響既表現(xiàn)出顯著的“節(jié)點效應(yīng)”,又展現(xiàn)了較強(qiáng)的“場所效應(yīng)”;從影響的異質(zhì)性看,高鐵規(guī)模和新建站點對高質(zhì)量發(fā)展的影響會分別隨城市財政實力的增強(qiáng)和人口密度的增加而增大,體現(xiàn)出影響的“馬太效應(yīng)”;從影響的動態(tài)性看,在高鐵開通的第三年,其對城市高質(zhì)量發(fā)展的影響開始變得顯著,至第五年累積影響則達(dá)到最大,其后快速衰減,顯示出高鐵影響高質(zhì)量發(fā)展的時滯性和階段性;從影響的機(jī)制看,高鐵開通可通過交通改善機(jī)制和投資激發(fā)機(jī)制促進(jìn)民族地區(qū)的高質(zhì)量發(fā)展,且當(dāng)前投資激發(fā)機(jī)制所具有的中介作用更大;基于有效挖掘“高鐵紅利”考量,研究結(jié)果蘊(yùn)含的政策含義包括:進(jìn)一步加強(qiáng)民族地區(qū)的高鐵建設(shè);完善高鐵站點周邊的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);增強(qiáng)高鐵配套設(shè)施建設(shè)資金的保障力度。

[關(guān)鍵詞]民族地區(qū);高質(zhì)量發(fā)展;高鐵;交通基礎(chǔ)設(shè)施

中圖分類號:F127.8文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1674-9391(2021)03-0037-15

近年來,伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高,我國的交通基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善,其中,高鐵的快速發(fā)展尤為引人矚目。自2008年我國第一條高鐵開通以來,截止2016年底,我國的高鐵營業(yè)里程已突破2.2萬公里,占世界高鐵運(yùn)營里程的60%以上,以絕對優(yōu)勢位居世界第一位。①不僅如此,中國在2004年《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》(2008年調(diào)整)中提出全面建設(shè)“四橫四縱”鐵路客運(yùn)專線,至2016年底,在“四縱四橫”快速客運(yùn)網(wǎng)基本成型之后,該規(guī)劃目標(biāo)又進(jìn)一步升級為“八縱八橫”高鐵路網(wǎng)的宏大藍(lán)圖,②這意味著在未來相當(dāng)長時期,高鐵建設(shè)仍將是我國交通基礎(chǔ)設(shè)施投入的重點。

自2013年廣西開通第一條高鐵以來,民族地區(qū)高鐵近年也得到了長足的發(fā)展,至2018年底,除寧夏和西藏外,民族八省區(qū)已均有高鐵開通。③此外,在規(guī)劃的“八縱八橫”高鐵路網(wǎng)中,京昆通道、包(銀)海通道、蘭(西)廣通道、青銀通道、陸橋通道、滬昆通道、廣昆通道等七條高鐵干線均涉及民族地區(qū),隨著這些高鐵線路的陸續(xù)建成通車,民族地區(qū)的高鐵網(wǎng)絡(luò)未來必將進(jìn)一步完善。

盡管大量研究顯示,通過有效提高交通可達(dá)性[1],高鐵的開通將有利于沿線城市經(jīng)濟(jì)的增長[2],產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[3],創(chuàng)新的改善[4],以及居民收入水平的提升[5]。但也有研究者認(rèn)為,隨著城市之間可達(dá)性水平的提高,高鐵將不斷強(qiáng)化區(qū)域中心城市的區(qū)位條件,引導(dǎo)要素由周邊普通城市向發(fā)展環(huán)境更優(yōu)越、生產(chǎn)效能更高的中心城市集聚,進(jìn)而產(chǎn)生“虹吸效應(yīng)”,使大城市受益而小城市受損[6],擴(kuò)大高鐵連通城市之間的發(fā)展差距[7]。與其他地區(qū)相比,我國民族地區(qū)的發(fā)展水平相對較低,在新時代推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的背景下,高鐵建設(shè)是通過經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)促進(jìn)了民族地區(qū)的高質(zhì)量發(fā)展和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,還是因“虹吸效應(yīng)”使民族地區(qū)發(fā)展質(zhì)量降低和區(qū)域差距擴(kuò)大,便成為推動民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展和跨越式發(fā)展的過程中,交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能否作為工作著力點的重要依據(jù)。為此,本文以高鐵開通作為民族地區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施改善的準(zhǔn)自然實驗,通過雙重差分框架就高鐵開通對民族地區(qū)地級城市高質(zhì)量發(fā)展的整體影響、影響的異質(zhì)性、影響的動態(tài)性以及影響的機(jī)制等展開研究,以期為“交通基礎(chǔ)設(shè)施和民族地區(qū)發(fā)展”相關(guān)政策的完善提供決策參考。

一、民族地區(qū)的高鐵發(fā)展

2013年12月28日,廣西首趟動車組列車從桂林火車站啟程開往北京,由此拉開了民族地區(qū)高鐵發(fā)展的序幕。截止2018年底,民族八省區(qū)中除寧夏和西藏外,其余省區(qū)均有至少一條高鐵線路開通。從發(fā)展水平看,按照高鐵空間布局“主干道先行,支線逐步完善”的步驟,不同民族省區(qū)的高鐵發(fā)展目前處于不同的階段,至2018年底,已開通高鐵的六省區(qū)中,廣西和貴州二省區(qū)的高鐵發(fā)展水平較高,大部分地級城市均被高鐵網(wǎng)絡(luò)覆蓋,高鐵發(fā)展已進(jìn)入“支線逐步完善”的階段,比較而言,云南、新疆、青海和內(nèi)蒙古四省區(qū)的高鐵布局則剛剛起步,均僅有一至兩條連接各省區(qū)主干城市的高鐵線路,高鐵發(fā)展剛進(jìn)入“主干道先行”的階段。2013~2018年民族八省區(qū)高鐵開通情況如表1所示。④

從表1不難看出,各民族省區(qū)高鐵設(shè)站城市并非隨機(jī)確定,而是具有一定的選擇性。首先,在不同的高鐵發(fā)展階段,設(shè)站城市的選擇方向會有所不同,在主干道的形成期,通常會以經(jīng)濟(jì)規(guī)模較大(從而發(fā)展水平較高)的區(qū)域中心城市作為主干城市設(shè)立高鐵站點,而在支線的完善期,設(shè)站城市開始漸次由主干城市向周邊中小城市蔓延。其次,由于民族地區(qū)的高鐵發(fā)展也是以國家的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃為指引的,這意味著距所規(guī)劃的“八縱八橫”高鐵骨干網(wǎng)的距離越近,城市開通高鐵的可能性也越大。

不同高鐵發(fā)展階段下設(shè)站城市的選擇性,使得在高鐵開通之初,高鐵城市和非高鐵城市本身即可能具有不同的發(fā)展水平。如果我們分別以地區(qū)生產(chǎn)總值、財政總支出和人口密度表征城市的規(guī)模特征,2018年時,不同民族省區(qū)高鐵城市和非高鐵城市不同發(fā)展指標(biāo)的均值比較如表2所示。

表2顯示,高鐵發(fā)展水平較高的民族省區(qū)——廣西和貴州,高鐵布局已逐漸進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)全覆蓋階段,主干道周邊的中小城市也已開始鋪設(shè)高鐵,這就使得,從地區(qū)生產(chǎn)總值、財政總支出和人口密度三個方面看,這兩個省區(qū)高鐵城市和非高鐵城市發(fā)展水平的差距并不明顯。與此相對應(yīng),高鐵發(fā)展才剛起步的民族省區(qū)——云南、青海和新疆,高鐵布局尚剛進(jìn)入主干道的形成階段,主干道傾向于連接規(guī)模較大的區(qū)域中心城市,表現(xiàn)為,這三個省區(qū)高鐵城市的地區(qū)生產(chǎn)總值、財政總支出和人口密度等指標(biāo),均高于非高鐵城市,高鐵城市明顯具有更大的城市規(guī)模和發(fā)展水平。與他們相比,內(nèi)蒙古高鐵開通城市的選擇具有一定的特殊性,截止2018年,內(nèi)蒙古共有三個城市開通了高鐵(烏蘭察布市、呼和浩特市和通遼市),雖然內(nèi)蒙古的高鐵發(fā)展也處于起步階段,但由于鄂爾多斯市、包頭市等經(jīng)濟(jì)體量較大的城市距京張高速鐵路的距離相對較遠(yuǎn),因而并未率先開通高鐵,這就使得內(nèi)蒙古高鐵城市地區(qū)生產(chǎn)總值均值反而低于非高鐵城市。

綜上可知,雖然民族地區(qū)的高鐵開通具有一定的選擇性,但高鐵開通城市的選擇并不簡單的依據(jù)任意單一指標(biāo),高鐵的發(fā)展階段,城市規(guī)模,與國家所規(guī)劃“八縱八橫”高鐵骨干網(wǎng)的距離等因素,均可能決定目標(biāo)城市是否開通高鐵,以及開通的時間。

二、高鐵對民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展影響的實證研究

(一)實證框架、識別策略與變量選擇

欲檢驗基礎(chǔ)設(shè)施對民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的影響,本文將高鐵開通視為一個交通基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量提升的準(zhǔn)自然實驗,在發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的框架內(nèi)考察高鐵開通的增長效應(yīng)。參照周浩和鄭筱婷[8](2012)的思路[9],我們在經(jīng)典的增長收斂模型[10]中加入基礎(chǔ)設(shè)施,可得擴(kuò)展后的Cobb-Douglas型廠商生產(chǎn)行為函數(shù)為:

(1)

(1)式中,Y、K、H、L、A分別代表產(chǎn)出、物質(zhì)資本、人力資本、勞動力、技術(shù)水平,Z則為基礎(chǔ)設(shè)施。外生給定勞動力和技術(shù)水平的增長率分別為n和g,物質(zhì)資本、人力資本和基礎(chǔ)設(shè)施的儲蓄率分別為sk、sh、sz,為簡化分析,折舊率均假定為δ。在經(jīng)典的Solow模型設(shè)定下,t時刻取對數(shù)后的人均產(chǎn)出可表述為:

(2)

(2)式中,

。在穩(wěn)態(tài)附近,人均產(chǎn)出收斂的速度為,其中,,故。根據(jù)式(2)并代入,經(jīng)簡化后可得人均產(chǎn)出增長的增長收斂回歸方程為:

(3)

(3)式意味著,基礎(chǔ)設(shè)施的改善將對人均產(chǎn)出的增長有積極的影響。本文關(guān)注的基礎(chǔ)設(shè)施改善為高鐵開通,人均產(chǎn)出則為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的度量指標(biāo)。

基于上述模型,實證上,欲評估高鐵開通對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的影響,在滿足隨機(jī)性的條件下,可通過縱向比較高鐵開通前后發(fā)展質(zhì)量的變化,或橫向比較開通和未開通高鐵城市發(fā)展質(zhì)量的差異,以實現(xiàn)高鐵對發(fā)展質(zhì)量影響的直接識別。但如上述表2及相關(guān)分析所示,民族地區(qū)的高鐵開通并不滿足隨機(jī)性條件,在不同的高鐵發(fā)展階段,滿足特定條件的城市將比其他城市更有可能被“選擇”開通高鐵。

為減少高鐵開通城市的選擇性對因果關(guān)系評估的影響,我們采用雙重差分法(Differences-in-Differences,DID)設(shè)定實證分析框架[11]。雙重差分法通常被用于評估某項政策或事件對實施對象的影響[12],目前已在國內(nèi)外得到了廣泛應(yīng)用[13],其原理是通過有效控制研究對象的事前差異,將“有無差異”和“前后差異”進(jìn)行雙重對比,從而實現(xiàn)政策效應(yīng)的識別[14]。本研究擬評估民族地區(qū)高鐵開通的影響,而各地高鐵開通的時間并不同步,因高鐵開通時間具有漸進(jìn)性,宜采用漸進(jìn)性雙重差分模型。參照郭峰和熊瑞祥[15](2018)等,本研究漸進(jìn)性雙重差分模型的基本設(shè)定為:

(4)

(4)式中,下標(biāo)i指代地區(qū),t表示時間,y為所在城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。hsr為高鐵開通變量,time為高鐵開通時間虛擬變量,其在高鐵開通后取值為1,反之則為0。為影響城市發(fā)展質(zhì)量且隨地區(qū)和時間變動的控制變量,為殘差項。

目前,學(xué)術(shù)界測度經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量的方法主要有多指標(biāo)測度和單一指標(biāo)測度兩類[16],其中單一指標(biāo)測度主要通過全要素生產(chǎn)率[17]或者勞動生產(chǎn)率[18]對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行衡量。參照已有研究[19]并考慮到數(shù)據(jù)的完整性,本文采用以人均實際GDP表征的勞動生產(chǎn)率作為城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量y的度量,該指標(biāo)數(shù)值越大表明區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長效率越高,人均生活水平更好,這與高質(zhì)量發(fā)展的要求一致。

為更詳盡的分析高鐵開通的影響,我們分別以“是否開通高鐵”、“高鐵站臺數(shù)量”、“新建站點數(shù)量”等具體變量作為高鐵開通自變量hsr的度量,以從不同維度檢驗高鐵開通的效應(yīng)。除因變量和高鐵開通相關(guān)自變量外,為控制其他因素對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的影響,參照已有研究[20],實證分析中還將包括一系列控制變量,主要為:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人力資本、對外開放程度、財政實力、公共服務(wù)水平、公路交通狀況、人口密度。

本文的實證研究主要涵蓋2004~2018年民族八省區(qū)地級城市層面的高鐵開通和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展數(shù)據(jù),其中,地級城市的高鐵開通數(shù)據(jù)主要根據(jù)“高鐵網(wǎng)”中高鐵開通公示信息手工統(tǒng)計而來,地級城市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展數(shù)據(jù)則主要來自于2005~2019年的中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計年鑒和中國城市統(tǒng)計年鑒,并以不同民族省區(qū)相應(yīng)年份的統(tǒng)計年鑒為補(bǔ)充。研究中所涉各變量的定義及描述性統(tǒng)計如表3所示。

(二)高鐵對高質(zhì)量發(fā)展的總體影響

對不同城市而言,高鐵的開通具有兩種形式,一種是對既有鐵路線路和站點進(jìn)行改造升級,使之達(dá)到高速列車的運(yùn)行條件,進(jìn)而同時執(zhí)行普通列車和高速列車的運(yùn)營,另一種是新建高鐵線路和站點,并在此專門線路上運(yùn)營時速更快的高速列車。按照Bertolini(1999)[21]的“節(jié)點—場所”理論,高鐵對周邊區(qū)域產(chǎn)生的影響主要由節(jié)點效應(yīng)和場所效應(yīng)構(gòu)成,節(jié)點效應(yīng)主要體現(xiàn)了高鐵的交通功能,高鐵站點的接駁能力越強(qiáng),其作為“流的空間”即運(yùn)輸節(jié)點的功能也越強(qiáng),場所效應(yīng)主要體現(xiàn)的是高鐵站點因其交通便捷性和高度可達(dá)性集聚更多的場所而呈現(xiàn)更多的城市功能屬性[22],一個突出的表現(xiàn)是高鐵新城建設(shè),大部分高鐵新城是以新建高鐵站點為依托。這就意味著,從高鐵的影響看,在既有鐵路線路的高速化改造基礎(chǔ)上開通高鐵,將使鐵路的交通運(yùn)輸效率增強(qiáng),節(jié)點功能得以體現(xiàn),而在新建高鐵站點的基礎(chǔ)上開通高鐵,不僅使所在城市交通運(yùn)輸能力增強(qiáng),還為城市功能的擴(kuò)張?zhí)峁┝恕皥鏊保藭r,高鐵將同時體現(xiàn)出節(jié)點功能和場所功能。因此,為更詳盡的分析高鐵開通的效應(yīng),我們除了以“是否開通高鐵(whether)”為自變量,檢驗高鐵開通的整體影響外,還分別以“高鐵站臺數(shù)量(all_pl)”作為交通運(yùn)輸能力的度量,以“新建高鐵站點數(shù)量(new_st)”作為場所空間的度量,分別檢驗高鐵節(jié)點效應(yīng)和場所效應(yīng)的影響。不同高鐵開通自變量下的回歸結(jié)果如表4所示。

表4的估計結(jié)果顯示,不同高鐵開通自變量的系數(shù)估計值均為正,且至少在5%的顯著性水平下顯著,表明整體上,高鐵開通對民族地區(qū)地級城市的高質(zhì)量發(fā)展具有積極影響。從whether的系數(shù)估計結(jié)果看,與未開通高鐵的城市相比,高鐵的開通平均可使沿線城市的人均實際GDP提高約600元。all_pl的系數(shù)估計結(jié)果則顯示,高鐵站的規(guī)模增大,從而高鐵的接駁能力和交通運(yùn)輸能力增強(qiáng),也會對所在城市的高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生積極影響,且平均每增加一個高鐵站臺,沿線城市的人均實際GDP將提高約67元,體現(xiàn)出了明顯的高鐵對高質(zhì)量發(fā)展影響的“節(jié)點效應(yīng)”。不僅如此,new_st的系數(shù)估計值進(jìn)一步表明,每新建一個高鐵站點,將使沿線城市的人均實際GDP增加約309元,由于新建高鐵站點的平均站臺數(shù)為2.97個,平均下來,每新建一個高鐵站臺,將使沿線城市的人均實際GDP提高約104元,遠(yuǎn)大于高鐵站臺的平均影響(67元),這是因為新建高鐵站點不僅具有節(jié)點功能,還能夠發(fā)揮(相對于原有鐵路站點)更強(qiáng)的場所功能,在“節(jié)點效應(yīng)”和“場所效應(yīng)”的共同加持下,新建高鐵站點對沿線城市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的積極影響自然也就更大。

綜上,整體而言,高鐵開通對民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有積極影響,且在此過程中,高鐵不僅承擔(dān)了交通運(yùn)輸功能,表現(xiàn)出顯著的“節(jié)點效應(yīng)”,高鐵站點,尤其是新建高鐵站點,還呈現(xiàn)出更多的“場所”價值,顯示了較強(qiáng)的“場所效應(yīng)”。

(三)高鐵影響高質(zhì)量發(fā)展的異質(zhì)性

大量實證研究證實[23],高鐵開通所致基礎(chǔ)設(shè)施的改善,對不同類型和特征的城市會產(chǎn)生不同的影響[24],因此,樣本城市差別化的資源稟賦條件和發(fā)展基礎(chǔ),可能導(dǎo)致高鐵對高質(zhì)量發(fā)展影響的異質(zhì)性。首先,高鐵帶來的時空收縮效應(yīng)能否轉(zhuǎn)變成預(yù)期的經(jīng)濟(jì)收益,在很大程度上取決于高鐵發(fā)展與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的匹配性[25],高鐵開通能有效促進(jìn)知識創(chuàng)造與商務(wù)交流,這將使知識經(jīng)濟(jì)和商貿(mào)旅游等第三產(chǎn)業(yè)從中獲益良多,相比之下,農(nóng)業(yè)等地域性較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)受高鐵的影響便不會那么明顯和直接,因此,地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差異可能導(dǎo)致高鐵影響的異質(zhì)性。其次,高鐵的節(jié)點效應(yīng)主要體現(xiàn)的是交通功能的集聚,高鐵的運(yùn)輸能力,對目的地、出發(fā)地與高鐵站點接駁的便利性較為敏感,這意味著,欲有效發(fā)揮高鐵運(yùn)力,尚需解決“最后一公里”問題,站點周邊大量交通配套設(shè)施的投入必不可少[26],不僅如此,在大多數(shù)城市,站區(qū)定位早已超出單一站房服務(wù)功能,而是發(fā)展為多種功能混合的城市項目,乃至逐漸由“交通綜合體”向“城市綜合體”轉(zhuǎn)化[27],而站區(qū)綜合體的建設(shè)自然也需要地方政府投入巨額的資金,因此,欲有效發(fā)揮高鐵站點對地方經(jīng)濟(jì)的輻射和帶動作用,地方政府相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)的投入能力至關(guān)重要,這也就使得,地方政府的財政狀況可能導(dǎo)致高鐵影響的異質(zhì)性[28]。第三,我國民族地區(qū)地域廣闊,人口分布不均衡,不同城市人口規(guī)模和人口密度的差異較大,通常來說,民族地區(qū)人口密度高的城市不僅往往人口規(guī)模較大,發(fā)達(dá)程度也更高,一方面,較大的人口規(guī)模意味著對人員流動的較大需求,高鐵開通將釋放更大的人口流動潛力,其運(yùn)行績效也更高,另一方面,國內(nèi)外關(guān)于高鐵開通對不同規(guī)模等級城市影響的研究大多發(fā)現(xiàn),相對于人口規(guī)模較小的城市,人口規(guī)模大且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市將從高鐵開通中獲益更[29],由此可見,人口密度(及其與之相關(guān)的人口規(guī)模和發(fā)達(dá)程度)也可能導(dǎo)致高鐵影響的異質(zhì)性。

綜上分析可知,高鐵對民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的影響可能因地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、財政實力和人口密度而異。因此,為檢驗高鐵對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的異質(zhì)性影響,我們分別在回歸方程中加入高鐵開通變量與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變量(pindustry),財政實力變量(expend),以及人口密度變量(pop)的交叉項,并根據(jù)交叉項的系數(shù)實現(xiàn)高鐵影響異質(zhì)性的判別。相關(guān)回歸結(jié)果如表5所示。

表5的估計結(jié)果顯示,高鐵開通變量與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變量的交叉項中,僅“是否開通高鐵”變量whether與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變量pindus的交叉項的系數(shù)估計值顯著,但系數(shù)估計值較小,顯著性水平僅為10%,而“高鐵站臺數(shù)量”變量all_pl與“新建站點數(shù)量”變量new_st與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變量pindus的交叉項的系數(shù)估計值均不顯著,說明整體上看,高鐵開通對民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的影響并未表現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)異質(zhì)性。高鐵開通變量與財政實力變量expend的交叉項中,“高鐵站臺數(shù)量”變量all_pl、“新建站點數(shù)量”變量new_st與財政實力變量expend的交叉項的系數(shù)估計值均顯著為正,但前者的顯著性水平更高,意味著高鐵影響的財政實力異質(zhì)性主要體現(xiàn)在高鐵規(guī)模上,且欲有效發(fā)揮大規(guī)模高鐵的作用潛力,要靠地方政府的財政投入為推力,民族地區(qū)地方政府的財政實力越強(qiáng),高鐵對其經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的積極影響也越大。高鐵開通變量與人口密度變量pop的交叉項中,“是否開通高鐵”變量whether、“新建站點數(shù)量”變量new_st與人口密度變量pop的交叉項的系數(shù)估計值均顯著,但后者的顯著性水平遠(yuǎn)高于前者,表明高鐵影響的人口密度異質(zhì)性主要體現(xiàn)為新建高鐵站點,且在人口密度高(從而人口規(guī)模大且發(fā)展水平高)的城市新建高鐵站點,高鐵對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的積極作用也更大。

總的來看,表5的估計結(jié)果并未發(fā)現(xiàn)高鐵對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的影響因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而異的證據(jù),但支持了高鐵對民族地區(qū)不同財政實力,不同人口密度城市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的異質(zhì)性影響,且前者的異質(zhì)性影響主要體現(xiàn)為高鐵規(guī)模,后者的異質(zhì)性影響主要體現(xiàn)為新建站點。

(四)高鐵影響高質(zhì)量發(fā)展的動態(tài)性

高鐵對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的影響不僅可能因地區(qū)發(fā)展特征而異[30],隨著時間的推移,高鐵的影響亦可能會有所不同[31],因為從動態(tài)的角度看,高鐵隨時間的影響既蘊(yùn)含著不斷強(qiáng)化的因子,亦包含了逐漸衰減的元素。一方面,高鐵主要通過推動城市間要素的自由流動與優(yōu)化區(qū)域資源配置,來促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展,其作用的有效發(fā)揮,需要站點周邊完善的配套設(shè)施為保障,配套設(shè)施的完善顯然需要時間,從而使高鐵的影響表現(xiàn)出時滯性,而隨著配套設(shè)施的完善,高鐵的作用漸次發(fā)揮,高鐵的影響也逐漸深化。另一方面,高鐵站及其配套建設(shè)帶來的巨額投資也可能是高鐵影響城市發(fā)展的主要來源,然此項投資在高鐵站建成通車后勢必極大減少,使得隨著時間的推移,高鐵通過投資對城市高質(zhì)量發(fā)展的推動作用逐漸衰減。

為考察高鐵對民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的影響在時間上的變化趨勢,我們進(jìn)一步在回歸方程中加入了高鐵開通變量與開通時間虛擬變量的交叉項,并根據(jù)交叉項的系數(shù)估計值判別高鐵影響隨時間的變化(見表6)。

表6的估計結(jié)果顯示,以“是否開通高鐵”、“高鐵站臺數(shù)”和“新建站點數(shù)”作為高鐵開通的判定標(biāo)準(zhǔn),在高鐵開通的第三至四年,高鐵對所在民族地區(qū)城市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的影響開始變的顯著,與針對其他地區(qū)研究所見高鐵開通即產(chǎn)生顯著性影響相比[5],高鐵對民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的影響存在明顯的時滯性。究其原因,本文認(rèn)為主要有兩點:一是與其他地區(qū)相比,民族地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施條件普遍較差,高鐵站點周邊配套交通設(shè)施的完善,從而高鐵運(yùn)力的有效發(fā)揮需要一定的時間;二是民族地區(qū)的高鐵線路大多為全國高鐵骨干網(wǎng)絡(luò)的一部分,但由于高鐵干線各部分開通時間不同,民族地區(qū)大部分高鐵在開通之初,與全國高鐵網(wǎng)絡(luò)的對接尚未完成,這也可能會導(dǎo)致開通之初高鐵的積極作用無法有效顯現(xiàn)。除時滯外,從高鐵各變量系數(shù)估計值的大小和顯著性水平的相對變化來看,高鐵開通第五年,其對民族地區(qū)城市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的影響達(dá)到最大,其后影響則開始衰減,據(jù)此可推知,至開通第五年,高鐵作用潛力得到充分發(fā)揮,高鐵紅利基本釋放,此時,高鐵對高質(zhì)量發(fā)展的影響開始慢慢減少,但與非高鐵城市相比,由于高鐵城市獲得了前期的高鐵紅利,將具有相對更高的發(fā)展質(zhì)量。

總之,表6的估計結(jié)果表明,高鐵對民族地區(qū)城市高質(zhì)量發(fā)展的影響具有一定的時滯性,顯著性影響發(fā)生于高鐵開通的三至五年,其后則快速衰減。

(五)實證結(jié)果的穩(wěn)健性檢驗

為了驗證雙重差分模型(4)設(shè)定的合理性和上述實證分析結(jié)果的穩(wěn)健性,以下我們分別通過變換估計樣本,平行趨勢檢驗和安慰劑檢驗,分別對實證結(jié)果的穩(wěn)健性進(jìn)行檢驗。⑤

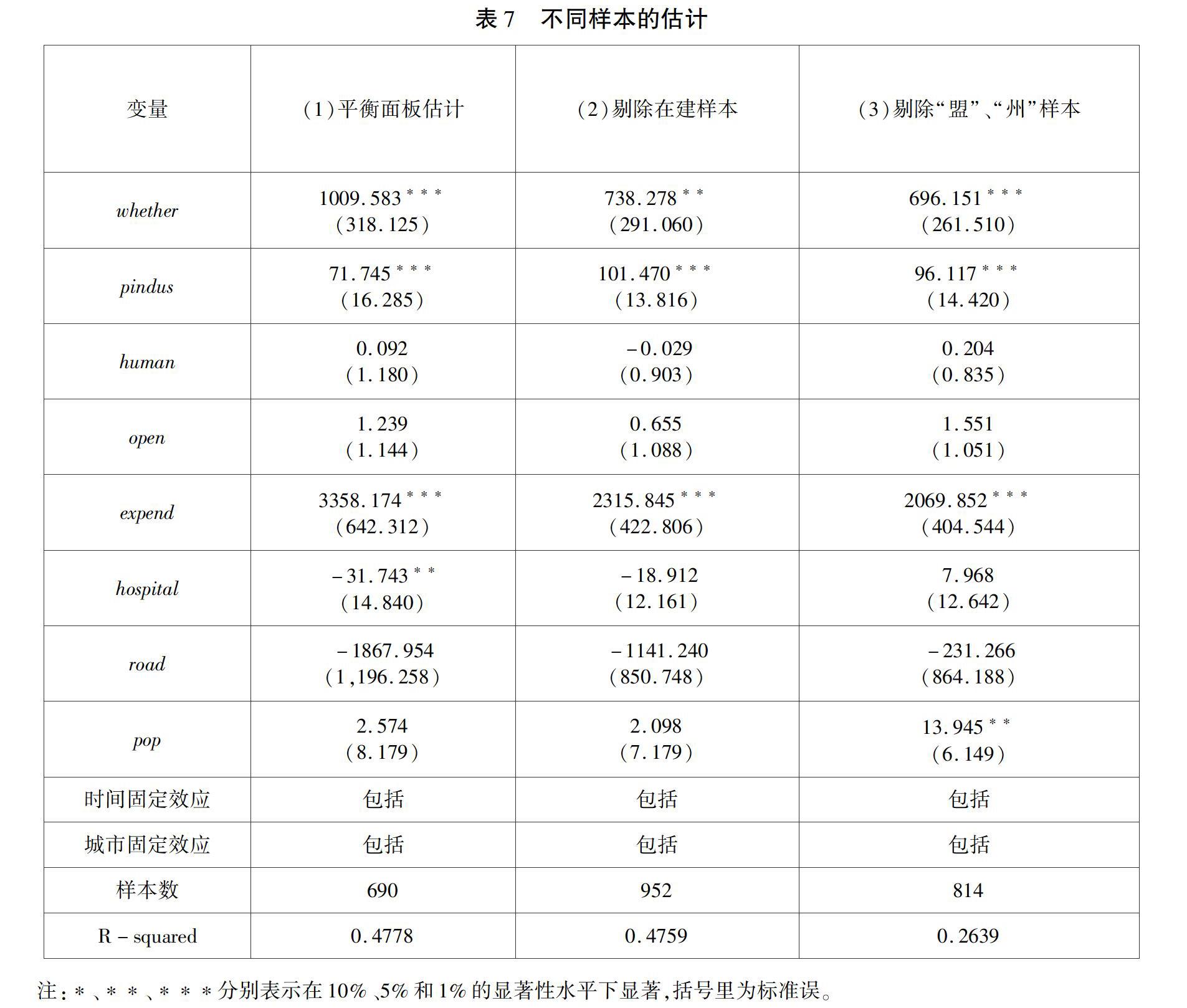

1.不同樣本的估計

本文主要基于2004~2018年民族八省區(qū)地級城市的非平衡面板數(shù)據(jù)進(jìn)行上述雙重差分模型(4)的估計,連續(xù)數(shù)據(jù)超過兩年的地級城市均被保留在估計樣本之中,這樣做雖然能最大限度的增加樣本容量,但如果地級城市的樣本缺失具有內(nèi)生性(即與擾動項相關(guān)),則會使樣本不具有代表性(不再是隨機(jī)樣本),從而導(dǎo)致估計量的不一致。因此,為檢驗數(shù)據(jù)缺失樣本的影響,我們在全體樣本中剔除數(shù)據(jù)缺失的樣本,剩余690個樣本構(gòu)成平衡面板數(shù)據(jù),然后基于該平衡面板數(shù)據(jù)進(jìn)行模型(4)框架下的雙重差分的估計,估計結(jié)果如表7第(1)列所示。

中國的高鐵建設(shè)具有“分期、分批”的特征,且高鐵具有投資大,建設(shè)周期長的特點,這意味著不僅高鐵的建成通車可能影響高鐵城市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,高鐵在建從而大量人財物的投入也可能對高鐵在建城市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形成沖擊,我們分析的樣本截止時期為2018年,而2019年我國民族地區(qū)也有多條高鐵線路通車,顯然,2019年開通高鐵的城市在2018年處于高鐵建設(shè)的高峰期,因此,為減少“高鐵在建”沖擊對“高鐵開通”的混淆作用,我們在全體樣本中剔除處于高鐵在建階段的樣本,⑥剩余樣本952個,進(jìn)一步基于剩余樣本進(jìn)行模型(4)框架下的雙重差分的估計,估計結(jié)果如表7第(2)列所示。

雖然從行政級別看,民族地區(qū)的地級市、自治州和盟均屬于地級行政區(qū),但與地級市相比,自治州和盟多屬民族自治地方,不僅行政體系不同于地級市,經(jīng)濟(jì)獨立性也往往高于地級市,且同一自治州和盟下轄的縣級行政區(qū)之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系通常也沒有地級市轄區(qū)緊密,這意味著當(dāng)受到高鐵開通“事件”的沖擊時,地級市能夠相對更有效的發(fā)揮高鐵所帶來的運(yùn)力改善的作用。因此,為減少行政區(qū)隔下高鐵作用的損耗,更有效捕獲高鐵開通的積極影響,我們在全體樣本中剔除自治州和盟樣本,保留814個地級市樣本,并基于此地級市樣本進(jìn)行式(4)框架下的雙重差分的估計,估計結(jié)果如表7第(3)列所示。

表7中,平衡面板的估計結(jié)果顯示,當(dāng)剔除這些數(shù)據(jù)缺失的樣本之后,whether系數(shù)估計值的大小和顯著性水平均有了明顯的提高,這是因為數(shù)據(jù)缺失的地級城市大多發(fā)展水平較低,根據(jù)表5的異質(zhì)性估計結(jié)果,高鐵對(數(shù)據(jù)完整的從而)發(fā)展水平相對更高的城市自然有更積極的影響。剔除在建樣本和“盟”、“州”樣本之后,whether系數(shù)估計值的大小和顯著性水平則略有增加,前者主要源于在建高鐵本就具有積極影響,去除在建高鐵樣本之后,與非在建非高鐵城市相比,高鐵開通的積極影響自然也就顯得更大;后者則因為民族地區(qū)盟和自治州的發(fā)展水平一般低于地級市,去除這些發(fā)展水平較低從而高鐵影響較小的盟和自治州樣本,高鐵開通的積極影響自然也會增大。總的來看,表7中不同樣本的估計結(jié)果的變化基本與預(yù)測方向一致,由此支持了高鐵對民族地區(qū)地級城市高質(zhì)量發(fā)展影響實證分析框架和結(jié)果的可靠性。

2.平行趨勢檢驗

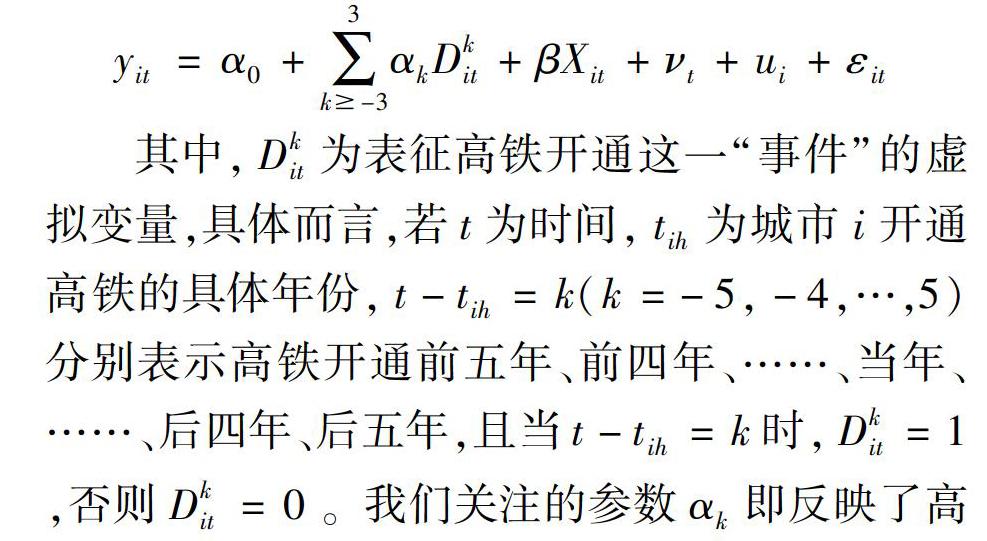

使用雙重差分法進(jìn)行政策效應(yīng)評估,一個重要的前提是樣本滿足平行性趨勢的基本要求,即政策實施前實驗組和控制組具有共同的時間趨勢。為直觀考察高鐵開通前后高鐵城市和非高鐵城市高質(zhì)量發(fā)展變化的動態(tài)差異[32],參照已有文獻(xiàn)[33],我們采用改變高鐵建成前后窗寬的方法檢驗高鐵開通前后不同時間段內(nèi)差異的變化,具體回歸方程設(shè)置如下:

yit=α0+∑3k-3αkDkit+βXit+νt+ui+εit

其中,Dkit為表征高鐵開通這一“事件”的虛擬變量,具體而言,若t為時間,tih為城市i開通高鐵的具體年份,t-tih=k(k=-5,-4,…,5)分別表示高鐵開通前五年、前四年、……、當(dāng)年、……、后四年、后五年,且當(dāng)t-tih=k時,Dkit=1,否則Dkit=0。我們關(guān)注的參數(shù)αk即反映了高鐵開通k年對城市高質(zhì)量發(fā)展的影響大小。圖1高鐵開通前后的系數(shù)估計結(jié)果顯示,在高鐵開通前,αk的估計值均較小且基本不顯著,而在高鐵開通之后,αk的估計值快速增大,且從第三年開始變得顯著,由此平行性假設(shè)得以支持,即高鐵城市和非高鐵城市,至少在高鐵開通前五年具有相似的時間趨勢。

3. 安慰劑檢驗

安慰劑檢驗的原理是,如果城市的高質(zhì)量發(fā)展是由其他因素而非高鐵引致,那么,假設(shè)沒有開通高鐵的城市(年份)開通了高鐵,也會得到顯著的結(jié)果,反之,則可認(rèn)為城市發(fā)展質(zhì)量的提升來自高鐵沖擊的作用。為此,本文采用反事實的方法同時進(jìn)行地區(qū)和時間的安慰劑檢驗,即隨機(jī)選取假設(shè)的城市(年份)設(shè)定為高鐵開通的城市(年份),以此作為高鐵開通“實驗”分組和分期的依據(jù),然后進(jìn)行DID估計,并根據(jù)雙重差分項估計值的大小(顯著性)和分布來判斷基準(zhǔn)回歸的穩(wěn)健性。參照La Ferrara et al.(2012)[34]、韓超和桑瑞聰(2017)[35]等的思路,本研究的具體做法為:在全部樣本中,隨機(jī)抽取30%樣本作為受高鐵“事件”沖擊的樣本,⑦被抽中城市作為高鐵開通城市,時間則視為高鐵開通的起始時間,在此基礎(chǔ)上按上述實證思路重新構(gòu)建雙重差分項whether,然后進(jìn)行面板數(shù)據(jù)的DID估計,分析雙重差分項對城市高質(zhì)量發(fā)展的影響。為保證分組的隨機(jī)性以增加結(jié)果的說服力,將上述過程重復(fù)200次,即進(jìn)行200次隨機(jī)分組和相應(yīng)的DID估計,200次抽樣whether系數(shù)估計值的分布如圖2所示。圖2的估計結(jié)果表明,在200次隨機(jī)分組下,隨機(jī)抽取的高鐵開通whether估計系數(shù)分布接近于正態(tài)分布,且基本在統(tǒng)計上不顯著,表明基準(zhǔn)回歸中高鐵開通的顯著正向影響并非由其他未觀測的因素所驅(qū)動,由此也佐證了基準(zhǔn)回歸結(jié)果的穩(wěn)健性。

三、進(jìn)一步的研究:機(jī)制分析

上述實證研究從整體影響、異質(zhì)性和動態(tài)性三個維度檢驗了高鐵對我國民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的影響,結(jié)果顯著且穩(wěn)健,體現(xiàn)了交通基礎(chǔ)設(shè)施在推動我國民族地區(qū)發(fā)展中的積極作用。以下,我們進(jìn)一步關(guān)注的問題是,在當(dāng)前的基礎(chǔ)條件下,高鐵影響民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)制又是什么呢?

邏輯上,高鐵至少可通過兩條路徑對民族地區(qū)地級城市的高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生影響,這兩條路徑分別體現(xiàn)了高鐵改善交通的職能和激發(fā)投資的職能。首先,從改善交通的角度看,作為一種快捷且高效的交通運(yùn)輸工具,高鐵的開通將直接導(dǎo)致沿線城市交通可達(dá)性的提升和客貨運(yùn)載能力的提高,高鐵開通后,沿線城市的城際運(yùn)輸成本得以降低,這將加速城市間勞動和資本等要素的流動,從而改善要素使用效率,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和就業(yè)結(jié)構(gòu)[36],不僅如此,區(qū)域間人口加快流動還將加速推動勞動力、資本以及高新技術(shù)等生產(chǎn)要素在區(qū)域間形成空間溢出效應(yīng),促進(jìn)知識傳播和技術(shù)進(jìn)步[37],顯然,這些都將有利于沿線城市的高質(zhì)量發(fā)展;其次,從激發(fā)投資的角度看,高鐵至少可從兩個方面推動沿線城市投資的增加和資本的形成,一是高鐵線路鋪設(shè)和高鐵站點改造或新建本身即需要大量投資,二是高鐵“新城”及其周邊配套設(shè)施的修建也將吸納大量政府及民間投資,而根據(jù)現(xiàn)有研究(如:張衛(wèi)國等,2010[38];任歌,2011等[39]),投資是現(xiàn)階段我國經(jīng)濟(jì)增長的強(qiáng)大動力,這也意味著,高鐵所致投資增加也將推動沿線城市的高質(zhì)量發(fā)展。

由上述分析可知,高鐵開通可能通過交通改善和投資激發(fā)兩條路徑,對沿線城市的經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生積極影響,為此,我們以客運(yùn)旅客人數(shù)的增長作為交通改善的度量,以固定資產(chǎn)投資額的提高作為投資激發(fā)的度量,采用Baron and Kenny(1986)[40]提出的“三步法”框架對高鐵開通影響民族地區(qū)地級城市高質(zhì)量發(fā)展的可能路徑進(jìn)行實證檢驗,具體檢驗步驟包括:第一步,將高鐵開通變量同旅客人數(shù)變量和固定資產(chǎn)投資變量分別進(jìn)行回歸,如果系數(shù)顯著為正,則表明高鐵開通對交通和投資有正向影響;第二步,將高鐵開通變量同高質(zhì)量發(fā)展變量進(jìn)行回歸,如果系數(shù)顯著為正,說明高鐵開通對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有積極影響;第三步,將高鐵開通變量、旅客人數(shù)或固定資產(chǎn)投資變量分別同高質(zhì)量發(fā)展變量進(jìn)行回歸,如果高鐵開通變量的系數(shù)估計值變得不顯著或者雖然顯著但系數(shù)大小明顯降低,而旅客人數(shù)或固定資產(chǎn)投資變量的系數(shù)估計值仍然顯著,則證明高鐵開通會通過交通改善或投資激發(fā)影響經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。在模型(4)的實證框架下,基于上述檢驗過程的主要回歸結(jié)果如表8所示。

表8的估計結(jié)果顯示,交通改善和投資激發(fā)機(jī)制的檢驗中,第一步高鐵開通變量whether的系數(shù)估計值均為正,且在1%的顯著性水平下顯著,表明高鐵開通從而運(yùn)力改善導(dǎo)致了城市旅客人數(shù)的增長,并推動了所在城市投資的增加。第二步高鐵開通變量whether的系數(shù)估計值表明,高鐵開通明顯有利于所在城市的經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,基于不同的樣本,高鐵可分別使所在城市的人均實際GDP增加766元和609元。第三步中,在將高鐵開通變量whether、旅客人數(shù)變量tour或固定資產(chǎn)投資變量asset均加入回歸方程后,旅客人數(shù)變量tour和固定資產(chǎn)投資變量asset的系數(shù)估計值均顯著,但運(yùn)力改善機(jī)制中whether的系數(shù)估計值大小由766降為507,顯著性水平由1%變?yōu)?0%,投資激發(fā)機(jī)制中whether的系數(shù)估計值大小由609降為193,顯著性水平則由5%變?yōu)椴伙@著,高鐵開通變量whether系數(shù)估計值的大小和顯著性水平均有不同程度的降低,表明高鐵開通將分別通過交通改善機(jī)制和投資激發(fā)機(jī)制促進(jìn)沿線城市的經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,且從系數(shù)估計值的大小尤其是顯著性水平的變化幅度可知,投資激發(fā)機(jī)制發(fā)揮了明顯更大的中介作用。

綜合以上“三步”的估計結(jié)果,高鐵開通會通過交通改善機(jī)制和投資激發(fā)機(jī)制促進(jìn)民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展,且相對于交通改善機(jī)制,投資激發(fā)機(jī)制在當(dāng)前高鐵促進(jìn)民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展過程中發(fā)揮了更大的作用。

四、結(jié)論與政策啟示

人們普遍認(rèn)為,相對滯后的交通基礎(chǔ)設(shè)施,是制約民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要“瓶頸”。近年來高鐵的陸續(xù)開通,為我們檢驗交通基礎(chǔ)設(shè)施改善對民族地區(qū)發(fā)展的影響提供了“準(zhǔn)自然實驗”。基于2004~2018年民族八省區(qū)各地級城市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展數(shù)據(jù),結(jié)合2013年以來不同類型的高鐵開通數(shù)據(jù),本文利用漸進(jìn)性雙重差分模型,實證檢驗了高鐵對民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的影響。研究結(jié)果顯示:

第一,民族地區(qū)城市的高鐵開通具有一定的選擇性,高鐵發(fā)展階段、城市規(guī)模、以及與規(guī)劃骨干網(wǎng)的距離等因素均可能影響城市是否開通高鐵,以及開通的時間。

第二,不僅高鐵開通本身對民族地區(qū)地級城市的高質(zhì)量發(fā)展具有積極影響,高鐵站臺數(shù)量的增加從而“節(jié)點”增多,以及新建高鐵站點從而為城市擴(kuò)張?zhí)峁皥鏊保軌蛴行嵘鞘械陌l(fā)展質(zhì)量。因此,就經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展而言,高鐵開通的影響同時顯現(xiàn)出“節(jié)點效應(yīng)”和“場所效應(yīng)”。

第三,從影響的異質(zhì)性看,高鐵開通對民族地區(qū)地級城市高質(zhì)量發(fā)展的影響因其財政實力和人口密度而異,且大規(guī)模的高鐵對財政實力強(qiáng)的城市積極影響更大,新建高鐵對人口密度大的城市積極影響更大;從影響的動態(tài)性看,高鐵開通對民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的影響存在一定的時滯,在高鐵開通第三年影響開始變得顯著,至第五年累積影響達(dá)到最大,其后則逐漸衰減。

第四,進(jìn)一步的機(jī)制檢驗顯示,高鐵開通會通過交通改善機(jī)制和投資激發(fā)機(jī)制促進(jìn)民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展,且相對而言,投資激發(fā)機(jī)制在當(dāng)前高鐵促進(jìn)民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展中的中介作用更大。

整體來看,本文的實證研究結(jié)果表明,交通基礎(chǔ)設(shè)施的改善確實有利于民族地區(qū)的高質(zhì)量發(fā)展,所在城市開通高鐵,會使其人均實際GDP增加約600元,而每新建一個高鐵站,城市的人均實際GDP亦有約309元的增長。在新形勢下促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和推動民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的背景下,本文的實證結(jié)果為以交通基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化為基礎(chǔ)實現(xiàn)民族地區(qū)跨越式發(fā)展提供了經(jīng)驗依據(jù)。從有效利用高鐵帶來的發(fā)展機(jī)會,充分挖掘“高鐵紅利”考量,本研究所蘊(yùn)含的政策含義主要為:

(1)進(jìn)一步加強(qiáng)民族地區(qū)的高鐵建設(shè)。盡管近年我國民族地區(qū)高鐵已獲長足發(fā)展,但總體而言,民族地區(qū)的高鐵發(fā)展仍遠(yuǎn)落后于全國平均水平,且在民族地區(qū)內(nèi)部,相對更為貧困的中小城市高鐵發(fā)展水平更低。雖然從經(jīng)濟(jì)的角度看,發(fā)達(dá)的大城市能夠更有效的利用高鐵帶來的“節(jié)點——場所”優(yōu)勢從而實現(xiàn)更好的發(fā)展績效,但也進(jìn)一步拉大了發(fā)達(dá)的大城市和貧窮的小城市之間的收入差距,使強(qiáng)者恒強(qiáng),弱者更弱,其結(jié)果不僅與新時代區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略背道而馳,(民族地區(qū)和其他地區(qū))區(qū)域間和(民族地區(qū))區(qū)域內(nèi)差距的擴(kuò)大還將不利于民族團(tuán)結(jié)和民族地區(qū)的社會穩(wěn)定,這意味著,民族地區(qū)的高鐵發(fā)展不僅應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)績效,還應(yīng)關(guān)注政治需求和高鐵的普遍服務(wù)職能。因此,在未來民族地區(qū)的高鐵發(fā)展規(guī)劃中,應(yīng)綜合考慮高鐵的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,在經(jīng)濟(jì)和政治平衡的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善民族地區(qū)的高鐵建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),著力加強(qiáng)民族地區(qū),尤其是發(fā)展相對落后的民族地區(qū)的高鐵建設(shè)。

(2)完善高鐵站點周邊的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。雖然高鐵具有速度快、運(yùn)力大等優(yōu)勢,但與公路交通,甚至普通鐵路交通相比,高鐵也面臨設(shè)站較少從而“節(jié)點”不足的問題。本文的實證研究發(fā)現(xiàn),“節(jié)點”越多,高鐵對沿線城市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的積極影響也越大,因此,欲擴(kuò)大高鐵的經(jīng)濟(jì)影響,需增加高鐵站點的輻射范圍,而高鐵站點一旦規(guī)劃修建完成,很難再行增補(bǔ),這意味著增加高鐵站點的輻射范圍需從提升現(xiàn)有站點的接駁能力和運(yùn)行效率入手。因此,在進(jìn)行高鐵站點的規(guī)劃時,不僅應(yīng)根據(jù)城市本身的交通基礎(chǔ)條件,科學(xué)確定站點所處位置,還應(yīng)加強(qiáng)站點本身的交通集散能力建設(shè),通過配套公共交通的發(fā)展,公路網(wǎng)絡(luò)的興建等,實現(xiàn)高鐵站和周邊區(qū)域公共交通設(shè)施的無縫對接,從而最大限度的利用高鐵便利性帶來的積極影響,擴(kuò)大高鐵站點的輻射范圍從而有效發(fā)揮高鐵運(yùn)力。

(3)增強(qiáng)高鐵配套設(shè)施建設(shè)資金的保障力度。高鐵對城市高質(zhì)量發(fā)展的影響因其財政實力的增強(qiáng)而增大,尤其是新建站點城市更是如此,這是因為高鐵不僅可通過運(yùn)力改善促進(jìn)城市高質(zhì)量發(fā)展,還可為城市擴(kuò)張?zhí)峁皥鏊保瑸椤敖煌ㄓ押谩钡漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展提供契機(jī),并通過激發(fā)投資產(chǎn)生的乘數(shù)效應(yīng),放大高鐵所帶來的初始優(yōu)勢,進(jìn)一步促進(jìn)城市高質(zhì)量發(fā)展。而在高鐵通過激發(fā)投資促進(jìn)城市高質(zhì)量發(fā)展的過程中,無論是高鐵新城的建設(shè),還是相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的搭建,均需地方政府的投資為支撐,但民族地區(qū)的高鐵城市,尤其是新建站點城市,往往發(fā)展水平不高,財政實力薄弱,其結(jié)果是高鐵相關(guān)的配套投入常常無法得以滿足,高鐵的乘數(shù)效應(yīng)得不到有效發(fā)揮,高鐵的積極作用被大大的抑制。因此,為有效實現(xiàn)高鐵的投資激發(fā)功能從而推動城市高質(zhì)量發(fā)展,除高鐵城市需積極主動的拓寬融資渠道及資金來源外,各級政府還應(yīng)合理分擔(dān)高鐵配套建設(shè)的資金,對于投入能力不足的城市,上級政府應(yīng)適當(dāng)通過轉(zhuǎn)移支付予以資金支持,多渠道保障高鐵配套資金的投入。

注釋:

①新華網(wǎng).中國高鐵營業(yè)里程世界第一[EB/OL]. http://www.xinhuanet.com/2017-10/26/c_1121862063.htm, 2017-10-26/2020-07-25.

②“四縱四橫”中,“四縱”為京滬高速鐵路、京港客運(yùn)專線、京哈客運(yùn)專線、杭福深客運(yùn)專線(東南沿海客運(yùn)專線),“四橫”為滬漢蓉高速鐵路、徐蘭客運(yùn)專線、滬昆高速鐵路、青太客運(yùn)專線。“八縱八橫”中,“八縱”通道包括沿海通道、京滬通道、京港(臺)通道、京哈~京港澳通道、呼南通道、京昆通道、包(銀)海通道、蘭(西)廣通道,“八橫”通道包括綏滿通道、京蘭通道、青銀通道、陸橋通道、沿江通道、滬昆通道、廈渝通道、廣昆通道。

③ 2019年12月29日,銀川至中衛(wèi)段高鐵正式開通運(yùn)營,標(biāo)志著寧夏進(jìn)入“高鐵時代”,至此,民族八省區(qū)僅有西藏尚未開通高鐵。

④高鐵開通數(shù)據(jù)主要根據(jù)“高鐵網(wǎng)”高鐵開通公示信息手工統(tǒng)計而來,高鐵網(wǎng)的網(wǎng)址為:http://www.gaotie.cn。

⑤限于篇幅,以下僅報告了以“是否開通高鐵”whether為自變量的估計結(jié)果,以“高鐵站臺數(shù)量”all_pl和“新建站點數(shù)量”new_st為自變量的估計結(jié)果與此類似,如有需要,可向作者索取。

⑥所剔除的2019年開通高鐵從而2018年視為高鐵建設(shè)高峰的城市包括烏蘭察布市、昭通市、畢節(jié)市、貴陽市、銀川市、吳忠市和中衛(wèi)市。

⑦這是因為在基準(zhǔn)回歸中,樣本城市共有82個,實際開通高鐵的城市則有26個,占比約為30%。

參考文獻(xiàn):

[1]姜博, 初楠臣, 王媛, 馬玉媛, 張雪松. 高速鐵路對城市與區(qū)域空間影響的研究述評與展望[J]. 人文地理, 2016, 1:16-25.

[2] 王垚, 年猛. 高速鐵路與城市規(guī)模擴(kuò)張——基于中國的實證研究[J]. 財經(jīng)科學(xué), 2014, 1:113-122.

[3] 孫方, 王瑩, 張文新. 高速鐵路對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響研究——以京滬高鐵沿線地級站點城市為例[J]. 現(xiàn)代城市研究, 2019, 12:103-110.

[4] 林曉言, 李明真. 高鐵對沿線城市科技創(chuàng)新的影響——基于粵桂地區(qū)的實證研究[J]. 華東經(jīng)濟(jì)管理, 2020, 3:94-102.

[5]劉玉萍, 郭郡郡. 農(nóng)民享受到高鐵紅利了么——基于中國區(qū)縣數(shù)據(jù)的實證檢驗[J]. 山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報, 2019, 12:1-13.

[6]張夢婷, 俞峰, 鐘昌標(biāo),林發(fā)勤. 高鐵網(wǎng)絡(luò)、市場準(zhǔn)入與企業(yè)生產(chǎn)率[J]. 中國工業(yè)經(jīng)濟(jì), 2018, 5:137-156.

[7] 年猛. 交通基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)增長與空間均等化——基于中國高速鐵路的自然實驗[J]. 財貿(mào)經(jīng)濟(jì), 2019, 40(8):146-160,封3.

[8]周浩, 鄭筱婷. 交通基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)增長:來自中國鐵路提速的證據(jù)[J]. 世界經(jīng)濟(jì), 2012, 1:78-97.

[9] Barro R. Economic growth in a cross section of countries[J]. Quarterly Journal of Economics, 1991, 106 (2):407-443.

[10] Mankiw N G, Romer D, Weil D. A contribution to the empirics of economic growth[J]. Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(2):407-437.

[11]Antonakis J, Bendahan S, Jacquart P, Lalive R. On making causal claims: A review and recommendations[J]. The leadership quarterly, 2010, 21(6):1086-1120.

[12] Clair T S, Cook T D. Difference-in-differences methods in public finance[J]. National Tax Journal, 2015, 68(2):319-339.

[13] Wing C, Simon K, Bello-Gomez R A. Designing difference in difference studies: best practices for public health policy research[J]. Annual Review of Public Health, 2018, 39:453-469.

[14] Ashenfelter O,Card D.Using the longitudinal structure of earningsto estimate the effect of training programs[J].Review of Economicsand Statistics,1985,67:648-660.

[15] 郭峰, 熊瑞祥. 地方金融機(jī)構(gòu)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長——來自城商行設(shè)立的準(zhǔn)自然實驗[J]. 經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊), 2018, 17(1): 221-246.

[16] 張月友, 董啟昌, 倪敏. 服務(wù)業(yè)發(fā)展與“結(jié)構(gòu)性減速”辨析——兼論建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系[J]. 經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài), 2018, 2:23-35.

[17] 賀曉宇, 沈坤榮. 現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、全要素生產(chǎn)率與高質(zhì)量發(fā)展[J]. 上海經(jīng)濟(jì)研究, 2018, 6:25-34.

[18] 陳詩一, 陳登科. 霧霾污染,政府治理與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展[J]. 經(jīng)濟(jì)研究, 2018, 53(2):20-34.

[19]劉偉江, 王虎邦. 地方債務(wù)對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的影響分析[J]. 云南財經(jīng)大學(xué)學(xué)報, 2018, 34(10):75-87.

[20] 李澤眾, 沈開艷. 城市群空間結(jié)構(gòu)對經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的影響[J]. 廣東社會科學(xué), 2020,2:26-36.

[21]Bertolini L. Spatial development patterns and public transport: theapplication of an analytical model in the Netherlands [J]. Planning Practice& Research, 1999, 14(2):199-210.

[22] 侯雪,劉蘇,張文新,胡志丁.高鐵影響下的京津城際出行行為研究[J]. 經(jīng)濟(jì)地理,2011,31(9):1573- 1579.

[23] 董艷梅, 朱英明. 高鐵建設(shè)能否重塑中國的經(jīng)濟(jì)空間布局——基于就業(yè)、工資和經(jīng)濟(jì)增長的區(qū)域異質(zhì)性視角[J]. 中國工業(yè)經(jīng)濟(jì), 2016(10):92-108.

[24] 朱文濤, 顧乃華, 譚周令. 高鐵建設(shè)對中間站點城市服務(wù)業(yè)就業(yè)的影響——基于地區(qū)和行業(yè)異質(zhì)性視角[J]. 當(dāng)代財經(jīng), 2018, 404(7):5-15.

[25] Chen C L. Reshaping Chinese space-economy through high-speed trains: opportunities and challenges[J]. Journal of Transport Geography, 2012, 22:312-316.

[26] 王昊, 龍慧. 試論高速鐵路網(wǎng)建設(shè)對城鎮(zhèn)群空間結(jié)構(gòu)的影響[J]. 城市規(guī)劃, 2009, 33(4): 41-44.

[27]洪世鍵, 姚超. 高速鐵路站點與城市空間演化:述評與反思[J]. 國際城市規(guī)劃, 2016, 31(2):84-89.

[28] Hernández A, Jiménez J L. Does high-speed rail generate spillovers on local budgets?[J]. Transport Policy, 2014, 35:211-219.

[29] 王列輝, 夏偉, 寧越敏. 中國高鐵城市分布格局非均衡性分析——基于與普通鐵路對比的視角[J]. 城市發(fā)展研究, 2017, 24(7):68-78.

[30]鄧濤濤, 王丹丹. 中國高速鐵路建設(shè)加劇了“城市蔓延”嗎?——來自地級城市的經(jīng)驗證據(jù)[J]. 財經(jīng)研究, 2018, 44(10):126-138.

[31] 余泳澤, 潘妍. 高鐵開通縮小了城鄉(xiāng)收入差距嗎?——基于異質(zhì)性勞動力轉(zhuǎn)移視角的解釋[J]. 中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì), 2019, 1:79-95.

[32] Beck T, Levine R, Levkov A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. Journal of Finance, 2010, 65(5):1637-1667.

[33] Wang J. The economic impact of special economic zones: Evidence from Chinese municipalities[J]. Journal of Development Economics, 2013, 101:133-147.

[34] La Ferrara E, Chong A, Duryea S. Soap operas and fertility: Evidence from Brazil[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2012, 4(4): 1-31.

[35] 韓超, 桑瑞聰. 環(huán)境規(guī)制約束下的企業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換與產(chǎn)品質(zhì)量提升[J]. 中國工業(yè)經(jīng)濟(jì), 2018, 2:43-62.

[36] 劉耀彬, 鄭維偉. 不同等級高速鐵路對區(qū)域經(jīng)濟(jì)差異的影響——基于DID模型對江西省的實證分析[J]. 南通大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版), 2019, 6:23-33.

[37] 石敏俊,張雪. 城市異質(zhì)性與高鐵對城市創(chuàng)新的作用:基于264個地級市的數(shù)據(jù)[J]. 經(jīng)濟(jì)縱橫, 2020, 2:15-22.

[38] 張衛(wèi)國,任燕燕,侯永建.地方政府投資行為對經(jīng)濟(jì)長期增長的影響——來自中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的證據(jù)[J].中國工業(yè)經(jīng)濟(jì),2010, 8:23-33.

[39] 任歌.我國固定資產(chǎn)投資對經(jīng)濟(jì)增長影響的區(qū)域差異性研究[J].財經(jīng)論叢,2011, 5:25-31.

[40]Baron RM, Kenny DA. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6):1173-1182.

收稿日期:2020-09-20 責(zé)任編輯:楊新宇