“東林學人”好教師團隊的建設路徑

武鳳霞 湯雪平

【摘 要】江蘇省無錫市東林小學生發于東林書院,“東林學人”是根植于東林文化而提出的教師團隊建設主張。以“東林學人”好教師團隊建設豐厚教師發展的文化內涵,繪制教師發展圖譜,推動教師素養提升。運用“關系思維”和“系統思維”來做頂層設計,將立德樹人作為教師團隊的根本任務,通過綜合發展、教師培訓、科研項目、交流輻射等工作,傳承卓越教學文化,引領教師專業發展。

【關鍵詞】東林學人;教師發展;團隊建設;學校文化

【中圖分類號】G451? 【文獻標志碼】B? 【文章編號】1005-6009(2021)31-0054-04

【作者簡介】1.武鳳霞,江蘇省無錫市東林小學(江蘇無錫,214001)校長,正高級教師,江蘇省特級教師;2.湯雪平,江蘇省無錫市東林小學(江蘇無錫,214001)教師,一級教師。

習近平總書記在同北京師范大學師生代表座談時的講話中提出了“四有”好老師的特質,為教師隊伍建設指明了方向,明確了要求。江蘇省無錫市東林小學在以往研究的基礎上,根據“四有”好老師的要求,立足當代學校發展需求,貫通東林書院優秀歷史文化,提出建設“東林學人”好教師團隊,打造專業過硬的小學教師隊伍。“東林學人”好教師團隊建設彰顯“‘東林學人學在東林”,關注教師和學生的“學”,通過“學”而成其“人”,先學做“四有之人”,再以學育人。

在團隊建設過程中,依托“素養表現型教學”項目的推進,破解“素養表現”的發展難題,突破“東林學人”的發展瓶頸,從而繪制團隊發展的共有圖譜,即共享深厚的東林書院文化,共研當代東林的育人方式,共建動態立體的育人課程;借助“素養表現”的學校行動,立足兒童立場,觀照兒童特點,創建多元靈動的表現性學習方式,使兒童學科素養、實踐能力得到全方位提升,共同提高教師和學生的綜合素養。

一、構建“協同聯動”的工作機制

學校通過健全“東林學人”好教師團隊發展機構,打破體制壁壘,形成頂層設計、統籌規劃、協同聯動的工作新機制。

1.健全項目組織,實現系統化管理。

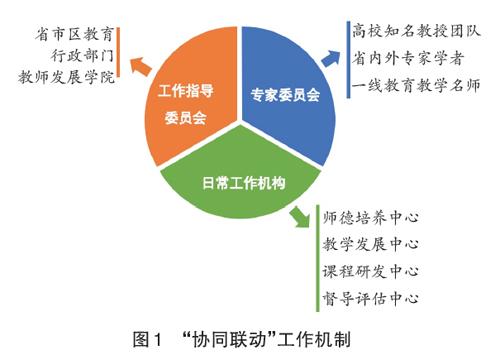

在學校層面設立教師團隊建設的專門機構,為教師團隊建設提供多向的服務鏈條,將以往分散的教師培訓進行統籌,重在根據學校教育教學改革需要,以突破學校項目研究重難點為主,提供豐富的教師發展項目,打造卓越的教師文化氛圍。學校建立工作指導委員會、專家委員會、日常工作機構三支隊伍,探索教育行政部門、師范院校、教師發展機構、學校“四位一體”的新路徑,構建一個專職和兼職相結合、多學科專家與管理者相結合的專業化團隊,匯聚一批資深學者、教學名師,成為教師團隊建設的強大智庫,以“行動卷入”,形成“互補、互促、共建、共享”的聯動機制(如圖1)。

2.優化頂層設計,建構團隊發展體系。

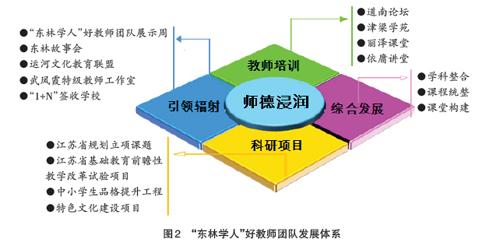

以往的教師發展舉措缺乏整體協調性和長效機制,出現教師發展供給能力不足、服務形式單一、專業性不強等問題。基于以上問題,學校構建了“東林學人”好教師團隊發展體系(如圖2),將立德樹人作為教師團隊的根本任務。其一,圍繞學科整合、課程統整、課堂構建等舉措提升教師的跨學科教學設計能力、課程開發能力等,實現綜合育人。其二,針對不同教師群體設計“道南論壇”“津梁學苑”等項目,為教師發展提供專業化、多樣化和個性化的服務。其三,依托科研課題和項目,重組科研力量。其四,以“東林故事會”等載體,擴大“東林學人”好教師團隊建設的示范引領作用。

學校圍繞“東林學人”這一核心詞,為不同的教師群體服務,開展“道南論壇”“津梁學苑”“麗澤課堂”“依庸講堂”既具東林文化特色又體現定制化的培訓活動。如針對成熟型教師群體開展了“麗澤課堂”的定制化培訓,內容有教師角色修煉與素養提升、品質課堂打磨、津梁課程研發,促使教師在形成自己教學風格的基礎上,打開思路,跨越學科界限,為學生帶來多樣、綜合的學習方式,為學校教師團隊建設的研究與實施注入勃勃生機。同時,學校依托上級教育行政部門、省內外高校教授、知名學者、名師工作室等,對教師隊伍進行教育理論上的提升和教育信念上的強化,不斷提升教師隊伍的凝聚力和創造力。

二、涵養“家國仁愛”的高尚師德

東林書院豐厚的歷史底蘊和獨特的人文內涵是留給后人的寶貴文化遺產。東林志士“風聲雨聲讀書聲聲聲入耳,家事國事天下事事事關心”的“家國仁愛”情懷跨越數百年延續至今,是當代“東林學人”追求的高尚師德。

1.書院尋根鑄師魂。

師德師風是評價教師隊伍素質的第一標準。學校狠抓師德師風建設,堅持“全員全過程全方位”的原則,形成師德師風建設制度,把“師德第一課”融入各類教師培養。學校探索適合“東林學人”的師德師風建設方式,從書院到學堂,使東林精神一脈相承。學校梳理東林書院文脈,聚焦“家國仁愛”“篤學尚行”等東林書院文化特質,不斷豐富與完善團隊師德考核內容,讓教師在經典傳承中錘煉意志品質、提高道德修養、培育民族精神,對自我的人生進行建構和規劃。

2.立足當代成人師。

在新時代背景下,學校堅持習近平總書記對“四有”好老師的培養要求,立足當代學校發展需求,不斷提升“東林學人”團隊教師思想政治素質和職業道德水平。學校貫通東林書院優秀歷史文化,進一步完善、強化教師的師德規范,引領教師團隊有“師德自覺”,塑“師德榜樣”,做“道德教育”,從“經師”到“人師”完成當代教師的角色轉變。

三、修煉“篤學尚行”的教學氣質

以教師的綜合發展推動教書育人的實現,以素養表現型小學課堂建設、跨學科建設、基于學科的課程綜合化教學、課堂構建的深度研究來探索教師的教學風格,通過架構“東林學人”尋學科之學、探課程之學、研課堂之學的“教師三學”體系,修煉“篤學尚行”的教學風格。

1.學科整合:明確主題,淡化邊界。

教師理念的更新,教學行為的改變,草根化的案例研究、行動研究,最初都是在學科建設中悄然進行的。學校聚焦“素養導向”的學科整合建設,將重心放在特定主題上,強調用相關學科知識解決問題,并通過學生的表現來凸顯學生的綜合素養。基于此,學校明確主題,落實過程,把日常的教育教學生活變成跨學科建設的現場。

2.課程統整:共同規劃,多樣實施。

“素養表現”課程的開放突破了傳統學科教學封閉的狀態,把學生置于一種動態、開放、主動、多元的學習環境之中。其表現的內容不是特定的知識體系,而是來源于學生的學習和現實生活、社會問題,立足于批判思考和審美情趣,涉及的范圍很廣泛。因此,學校開展國家課程校本化實施的研究,借助“小學課程標準”“學科素養培養”“可見的學習”等相關理論,開發特色校本課程,把課程融入生活,把生活引進課程,賦予學生一種求真向善的生活方式,讓教育與生活相連,與學生生命相連,讓教育回歸本真。

3.課堂構建:素養發展,有效表現。

課堂,是各種教育資源的匯集地,反映了教育的追求,體現了教育的成效,集中了教育的問題。因此,學校把課堂改革作為“內涵中的內涵”。為有力推動課堂轉型,學校啟動“素養表現課堂”培育計劃,梳理學科素養表現層級化目標體系,研究不同學習活動場景下不同類型學生的行為表現,提升素養表現型教學的設計、組織、實施能力。學校形成了體現學科特質的比較穩定的“主題—表現”式教學框架,依據不同的教學內容、教師個人風格創生多樣化的教學方式。

四、生長“嚴謹治學”的科研力量

研究是學校文化的一部分。我校強調“教師即研究者”,關注教師學術身份的轉變。學校以團隊為核心,培養教師的科研能力和創新能力,營造誠信科研、嚴謹治學的學術環境和氛圍。

1.堅持現場研究。

學校堅持課題進課堂,培養教師開展小課題研究,從課題的選擇、研究的展開到成果的推廣應用都立足于課堂教學。學校特別關注教學現場的真實呈現,提倡“基于教育現場,通過教育現場,回到教育現場”,實現科研的落地,讓教師在教學現場的解析中深化認知,促進教學行為在有意識的分析、比較、吸納中發生根本的轉變。

2.堅持問題導向。

立足解決教育教學中的現實問題,“東林學人”好教師團隊深度卷入項目。學校圍繞“素養表現型教學研究”細化重難點,設計組織“素養表現層級目標”“素養表現課堂樣態”“學生自主表現境域創新”三大專題研究,通過系統化的項目成員重組,實現“東林學人”好教師團隊科研理解力和創造力的提升,使教師全方位成長。

五、形成“實用實益”的引領輻射

學校注重團員與團隊的引領輻射,形成從團員到團隊、從團隊到學校、從學校到集團、從1到“1+N”的蝴蝶效應,引導和帶動教師以德立身、以德立學、以德施教。

1.發揮集團效應,講好東林故事。

我校秉承“集團資源共享共創”的原則,積極發揮龍頭校的輻射帶動作用。其一,制定集團教師培養機制,以教師剛性、柔性相結合的輪崗,實現校際師資均衡配置,通過“‘東林學人好教師團隊展示周”以及“東林故事會”,充分發揮骨干教師、優秀教師的領銜作用。其二,建立集團內的學術指導委員會,建設集團信息與網絡平臺,共同進行課程開發、教育改革與創新等方面的研究與探索,實現成果共享。

2.輻射實驗基地,帶動團隊建設。

我校在教師團隊的打造過程中,積累經驗,重視成果培育,通過線上線下互補、個人和團隊互補的模式,依托講座、備課、研修、觀摩等形式,向集團各成員校輸出,為區域內“深度學習·思維課堂”研究提供可參考的操作案例。向已經成立的6個農村學科基地輸出,向河南、四川、河北等實踐基地輻射,實現教師專業發展和育人質量的提升,為教育的扶貧扶弱共進貢獻力量。

“東林學人”好教師團隊通過集中研討、專題培訓、跟崗學習等形式,帶動共建學校宜興市南漕小學、淮安市和平鎮中心學校教師團隊共同發展與提高;依托運河文化教育聯盟、武鳳霞特級教師工作室等研訓平臺,承辦區域教育教學展示活動,接待各地參觀團隊等,通過公開課觀摩、講座、論壇、教師基本功展示等形式,在更大區域展現“東林學人”好教師團隊的研修成果,體現教師團隊的品格提升。

“東林學人”好教師團隊在創新學校文化的基礎上敢于革故鼎新,善于古為今用,鼓勵教師以學習與思考為路徑,學校領導與教師在共同經歷、共同探討、共同實踐中促進共同成長,助推團隊專業提升。