應用型本科高校學生能力達成評價體系構建問題研究

黃賓 李霄 于淑娟 任莉

摘 ?要:針對目前應用型本科高校學生能力達成評價體系構建過程中存在的不足,提出從培養目的到能力目標再到效果評價的構建邏輯過程,并在分析評價體系的構建原則、關鍵問題的基礎上,具體提出應用型本科高校學生能力達成評價體系的構建思路。

關鍵詞:應用型本科高校;學生能力達成;評價體系;培養目的;能力目標

中圖分類號:G642 ? ? ? ?文獻標志碼:A ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2021)13-0042-04

Abstract: In view of the shortcomings in the process of constructing the evaluation system of students ability achievement in application-oriented university, this paper puts forward the logical process from the training purpose to the ability goal and then to the effect evaluation. Based on the analysis of the construction principles and key problems of the evaluation system, the paper puts forward the construction ideas of the evaluation system for the application-oriented undergraduate students' ability achievement.

Keywords: application-oriented university; students' ability achievement; evaluation system; training purpose; ability goal

一、構建背景

一般意義上,教育部將2000年以后升本的本科高校劃歸為應用型本科高校,要求此類高校向“教學為主”的方向發展。但是由于缺乏明確的考核評價工具,總數近千所的此類本科高校總體上都將自身定位于“明重教學、實重科研”的類型。雖然部分省份教育主管部門設計出臺一定的“分類考核”標準和政策,但主要思路還是把原來用于評價科研型高校的“科研成果為主”型的評價體系調整為“教學成果為主”型評價體系,雖說確實側重教學,但是由于教學成果并不完全代表學生能力,也不能全面體現學生的能力達成情況,因此現有的針對應用型本科院校的評價指標并未能從真正意義上測度學生應用能力的達成情況,更未能有效彰顯“學生能力本位”的應用型導向。

究其原因,一是由于目前常見的能力達成評價體系多從科研評價體系調整而來,但簡單的對象轉換并不能確保評價體系適用于學生應用能力的達成評價,因為學生能力達成評價不僅涉及從科研對象轉向教學對象,還涉及從“成果”的硬指標度量轉向“能力達成”的軟指標度量;二是由于學生能力達成,尤其是應用型能力達成,如果只從結果端進行指標選擇,拼湊出所謂的能力達成指標,度量效果必然差強人意,而是需要從應用型培養的目的入手,從開始端順向遞推并構建評價指標。

因此應用型本科高校的學生能力達成度量不僅應該摒棄簡單的教學成果度量,而且應該從始至終系統性的進行邏輯設計。基于此,本文針對“教學成果”在教學培養效果測度,尤其在測度學生能力達成情況方面存在不足,從“教學成果+能力達成”的復合性評價角度開展探索性研究,通過梳理相關研究并理順評價體系的構建思路,從而有助于更系統科學的評價應用型本科高校的學生能力達成情況。進一步看,區別于更加側重科研的研究型大學以及更加側重技能的高職類院校,應用型本科高校介于兩者之間,更加強調將設計圖紙和決策方案轉化為現實產品[1]。研究清楚應用型本科高校的學生培養問題,尤其是以應用能力為目標的學生能力達成情況,是高等院校分類管理、分層定位和特色發展的重要理論依據,有助于規避高等教育“追高求大”的同質化發展問題。

二、研究思路的邏輯過程

要研究能力達成評價體系,必須先了解希望達成的能力有哪些,而要理解這個問題,又要首先分析清楚應用型本科高校的內涵性問題,因為發展內涵決定了培養定位,進而決定學生能力目標,最后才能根據能力目標制訂科學合理的評價體系。因此應該按照“內涵(培養目的)→期望能力(能力目標)→能力評價體系(效果評價)”的順序,對應用型本科高校的內涵、能力培養和評價體系展開邏輯性研究。

(一)內涵(培養目的)

應用型本科高校的內涵由發展的方向指引,決定了應用型本科高校“為誰培養、培養什么和怎樣培養”等一系列關鍵性問題,這一問題又進一步包含內涵、規格、標準以及主要特征等子問題。

教育部《關于引導部分地方普通本科高校向應用型轉變的指導意見》明確指出,應用型本科高校的人才培養對象是生產實踐一線的應用型技術技能人才。作為一種新的人才類型,應用型本科人才不是純理論研究人才,而是要善于“知”與“行”合一、重在“學以致用”的能力,強調其要具備一定的理論知識,以及能將理論知識運用于解決實踐問題的能力。應用型本科高校的內涵是“以服務區域發展為宗旨,以促進就業創業為導向,以對接行業需求為基準,以符合崗位要求為依據,以強化專業能力為本位,注重知識的復合性和應用性,突出實踐能力和創新精神培養”[2]。全面系統理解這一內涵非常重要,這一內涵包含以下幾層含義:

第一,服務區域。應用型本科高校的服務范圍應該有明確的地理空間,并且這一區域一般不宜過大,比如本省和周邊臨近省份。一些應用型本科高校宣傳中動不動就提及輻射全國乃至國際有一定影響力等口號明顯與此不符,因為省域間產業和行業差異性較大,分屬東中西或沿海內地的省域間的差異更為明顯,很難做到普適性的應用能力培養。從這個方面看,應用型本科高校的應用能力培養和研究型本科高校的普適性能力培養(無明確的地理空間范圍)以及技能型高職院校的特定化能力培養(有明確的地理空間范圍,但更強調崗位)有明顯區別,并非所謂的四年制高職院校。

第二,服務行業。應用型本科高校有明確的行業指向,培養的學生主要面向所對應的行業(注意是行業而非崗位,后者是高職院校所面向的),主要強調在某一行業內的適應和發展能力。這與研究型本科高校的學科性(也注重行業,但更強調學科)和技能型高職院校的崗位性(有一定的行業指向,但更注重細分的崗位)有所區別。研究型本科高校注重學科能力培養,實際是一種跨行業或是超行業的能力,應用型本科高校注重行業內但兼顧行業間的能力,高職院校注重崗位但兼顧行業。

第三,服務需求。應用型本科高校以需求為導向,這與研究型本科高校的基礎性(強調主動引領,而非主動滿足)和技能型高職院校的適合性(強調被動滿足,而非主動迎合)有所區別。從這個角度看,應用型本科高校的需求服務能力是介于研究型本科高校和技能型高職院校之間的,是主動迎合和服務于區域和行業需求的培養方式。

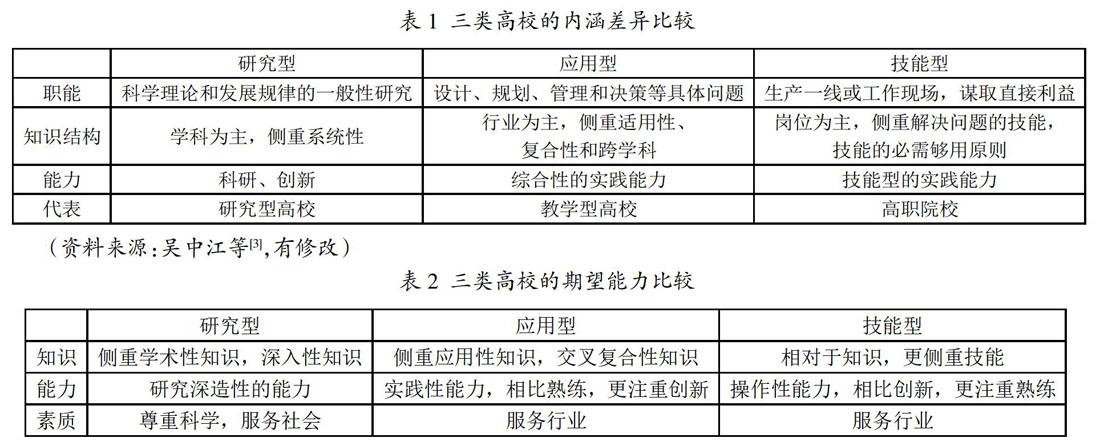

從這一內涵界定可以看出,應用型本科高校既非研究型本科高校和技能型高職院校兩者間的交疊類型,也非其中一種類型向另一種類型的過渡,而是一種完全遵循教育發展規律、明確培養指向、滿足用人需求的高等教育類型。為進一步區分研究型本科高校、應用型本科高校和技能型高職院校,將三者作對比以凸顯內涵差異(見表1)。

從表1可以看出,三類高校在職能、知識結構、能力等方面存在明顯差別,由此可見應用型本科高校的學生能力達成評價并非是高職院校職業能力度量的高層次指標構建,更非研究型本科高校科研能力度量的教學化平移,而是存在特殊性的構建要求。

(二)期望能力(能力目標)

在明確內涵的基礎上,應用型本科高校的期望能力也逐漸開始得到相關研究的主要關注。大部分研究從“知識、能力、素質”三個方面構建期望能力目標[4-5],對此的主要比較見表2。

應用型本科高校學生培養期望達到的主要能力要求包括以下方面:1. 就業能力。主要是圍繞地方行業和一線企業的求職和就業能力,特別強調“好就業”。2. 應用能力。主要是應用理論知識解決實際問題的能力,特別強調“用得上”。3. 實踐能力。主要是面向行業和企業崗位的實踐動手能力,特別強調“上手快”。4. 專業能力。要求學習要有專業技術性,而非一般性,特別強調“有專長”。5. 創新能力。主要是培養學生的創新意識、方法和能力,特別強調“后勁足”。

(三)能力評價體系(效果評價)

在明確期望能力目標的基礎上,需要對評價能力達成效果進行度量,也就是建立一定的能力評價體系并進行評價。效果評價相對來說彈性較大,可以具體結合能力目標和不同高校的培養定位,在不同的側重方向上構建評價指標。比如在較為宏觀的評價方式方法上將理論知識考核轉向實踐能力考核,不僅包括顯性知識,還包括提出問題、分析問題和解決問題等在內的隱性知識和能力[6];也可以從更為微觀的視角,將知識、能力、態度和素質納入評價考核體系[7];還可以從縱向和廣度上著手,把過程化和多方參與的考核評價機制納入評價考核體系[8]。

目前,這一“內涵(培養目的)→期望能力(能力目標)→能力評價體系(效果評價)”的構建思路在以下方面已經取得進展。第一,對應用型本科高校的內涵進行了較為深入的研究,基本指明培養的方向;探索了應用型本科期望實現的能力目標,形成了區別于研究型和技能型的、具有一定系統性的能力目標體系;初步研究了能力評價體系的構成要素、參與主體和評價方法。第二,基本能夠形成這樣一個分析思路,即首先理解清楚應用型本科的內涵,再據此凝練期望的能力目標,最后結合期望能力目標,選擇合適的方法和手段,構建科學合理的能力評價體系。

但這一構建思路還有一些地方可以進一步完善和拓展。首先在分析內容方面。受研究型評價體系中的“成果導向”影響,現有應用型本科高校能力評價體系整體上還是偏重“成果”,區別在于只是從“科研成果”轉向“教學成果”,如強調教師和學生的教學論文、競賽、專利等,忽視了能力達成的根本目的和表現。其次在分析邏輯方面。分析思路雖然形成,但期望能力并非依照內涵形成,而能力評價體系也未按照期望能力構建,即三者間各自分離,并未形成一個從“內涵(培養目的)→期望能力(能力目標)→能力評價體系(效果評價)”的邏輯順序鏈條。

三、具體構建思路

(一)構建原則和主要目標

構建應用型本科高校學生能力達成評價體系的主要原則是:首先,改變目前應用型本科高校考核“重成果,輕能力”的不正導向,真正將考核過程回歸到評價學生能力達成情況的正軌上,使得“應用型”實至名歸。其次,改變“內涵、能力目標、評價體系”三者間分離的現狀,從內涵入手提煉能力目標,根據目標形成評價體系。

構建這一體系的主要目標是形成科學合理的能力達成評價體系,用于評價應用型本科高校學生的應用能力真實達成情況,并能反映應用型本科高校的內涵。

(二)關鍵性問題

構建這一指標的關鍵性問題是評價體系要能真正評價學生的能力達成情況。而要處理好這個關鍵問題,需要從兩個方面著手:一是要透析內涵,二是要順序遞推。因此需要從以下兩個方面進行分析:首先,要仔細分析研究應用型本科高校的內涵,系統梳理和把握內涵的核心要義、區分特征、構成要件和具體細分等。內涵是整個研究的源頭和根本,只有內涵研究透了,后面的體系構建才能有立足的根本。其次,源頭研究透了,并不代表后面的體系構建就大功告成了。如果后面的體系構建沒有緊扣“內涵”這個源頭和根本,而是重起爐灶,體系構建的再好也沒有效果,這就好比基礎打牢了,但是不在這個基礎上建房子,同樣還是不能建好房子。因此在理清內涵的基礎上,要緊扣內涵,順序遞推出期望的能力目標,再結合實際,構建能力達成評價體系。

(三)構建思路

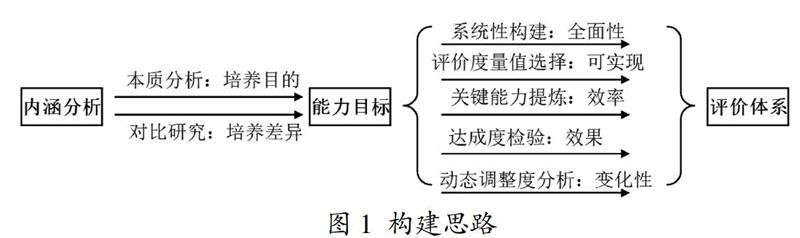

基于以上的分析,構建“內涵(培養目的)→期望能力(能力目標)→能力評價體系(效果評價)”的應用型本科高校學生能力達成評價體系,如圖1所示。

從圖1可以看出,整個體系構建思路的總體過程是內涵分析基礎上凝煉的能力目標,再以能力目標為結果導向的指標體系。其中,從內涵分析導出能力目標的主要方法是向內的本質分析和向外的對比研究,從而了解自己的定位以及和別人的定位差異;從能力目標到評價體系則需要遵循全面性、可實現、效率、效果和變化性等原則。

構建思路應該注意以下兩點:第一,要注意嚴謹性和邏輯性。要摒棄之前“為評價而評價”的思路(這是目前多數研究的思路),而是遵循一個邏輯過程,即首先理解清楚應用型的本質內涵,也就是整個社會對應用型本科高校存在的期望,再在這個基礎上剝離出其中對學生能力培養的期望目標;有了這個期望能力目標,再結合評價實際,構建適合應用型本科高校的能力達成評價指標體系。第二,要更為深入和具體。對于應用型的研究,并非止于內涵等一般性的研究目的(這是目前多數研究的關注點),而是進一步深挖這種內涵的具體表現,尤其是在培養對象(學生)上的表現。也就是說本研究關注的是內涵研究的進一步實際應用表現,因此本研究是對內涵具體表現的應用研究,這種研究既可以使內涵更為直觀具體,也可以反過來促進對應用型內涵更加深入的理解。

參考文獻:

[1]韋文聯.新常態下應用型本科院校合作教育研究[J].安徽農業大學學報(社會科學版),2017(2):102-108.

[2]王輝.應用型本科高校內涵式發展路徑研究[J].應用型高等教育研究,2019(2):24-28.

[3]吳中江,黃成亮.應用型人才內涵及應用型本科人才培養[J].高等工程教育研究,2014(3):66-70.

[4]翁偉斌.應用型本科人才培養質量標準:基本特性和推進策略[J].四川師范大學學報(社會科學版),2018(5):62-68.

[5]徐立清.地方應用型本科人才培養標準的設計思路與實現路徑[J].高等教育研究,2017(5):81-85.

[6]翁偉斌,徐立清.應用型本科人才培養質量標準的制定[J].中國高等教育,2018(9):16-19.

[7]陳裕先.德國應用科技大學實踐教學模式及其對我國應用型本科教育的啟示[J].國家教育行政學院學報,2015(5):84-89.

[8]裴以明.加強應用型高校大學生培養的幾點思考[J].學校黨建與思想教育,2020(6):83-85.

基金項目:浙江省高等教育“十三五”教學改革研究項目“‘互聯網+校企融合培養學生核心能力研究”(編號:jg20190527);學校“十三五”教學改革研究項目“以學生為中心的高校非正式學習促進模式研究”(編號:JG201816)、“應用型本科院校學生能力達成評價體系研究”(編號:JG201817)、“校企合作過程中的核心能力培養問題研究”(編號:JG201818)

作者簡介:黃賓(1977-),男,漢族,云南昆明人,博士,副教授,研究方向:應用型本科質量評價。