深度貧困地區治理挑戰與路徑選擇

崔元培 魏子鯤 王建忠 薛慶林

摘要?資源短缺、環境惡劣、公共物品與服務供給的短缺,是直接構成深度貧困地區貧困的因素,導致推行的扶貧方式無法持續有效發揮脫貧作用,進而造成長期積累的深度貧困在短期內難以通過常規的扶貧手段予已清除。從持續發展角度看,應始終把改善生態環境和提高自我發展能力作為深度貧困地區發展思路。按照“五個一批”基本要求,結合河北省深度貧困地區實際,創新發展適合深度貧困地區的脫貧工作機制,完善扶貧工作推進機制,提升扶貧工作質量和效果,實現深度貧困地區脫貧和持續發展。

關鍵詞?深度貧困;精準扶貧;生態治理;反貧困

中圖分類號?F014.4?文獻標識碼?A?文章編號?0517-6611(2021)09-0248-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.09.066

Abstract?The shortage of resources, the harsh environment, and the shortage of public goods and services are the factors that directly contribute to poverty in deeply impoverished areas.As a result, the implementation of poverty alleviation methods cannot continue to effectively play the role of poverty alleviation, and the deep poverty accumulated for a long time is difficult to be eliminated through conventional poverty alleviation methods in the short term.From the perspective of sustainable development, the improvement of the ecological environment and the enhancement of self-development capabilities should always be regarded as the development thinking of deeply impoverished areas.Combining with the reality of the deeply impoverished areas in Hebei Province, innovatively develop a poverty alleviation work mechanism suitable for the deeply impoverished areas, improve the poverty alleviation promotion mechanism, improve the quality and effectiveness of poverty alleviation, and achieve poverty alleviation and sustainable development in the deeply impoverished areas.

Key words?Deep poverty;Targeted poverty alleviation;Ecological governance;Anti-poverty

當前農村貧困表現為區域性深度貧困和分散性個體貧困兩個方面,二者在本質上都是因為資源短缺、環境惡劣、個人能力和機會缺失所導致,但區域性深度貧困具有明顯的區域性、階層性和絕對貧困等特征,是當前脫貧攻堅的重點、難點和關鍵[1]。深度貧困在本質上仍屬于絕對貧困的范疇,具有內涵和空間上的規限性,即“兩高”(貧困人口占比高、貧困發生率高)、“一低”(人均可支配收入低)、“一差”(基礎設施和住房差)、“三重”(低保、五保貧困人口扶貧任務重、因病致貧返貧人口脫貧任務重、貧困老人脫貧任務重)[2]。河北省堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略,僅2017年全省農村貧困人口減少64萬,其中深度貧困地區農村減貧50萬。扶貧工作雖然取得了明顯成效,但深度貧困地區面臨地理位置偏遠、資源分散等嚴峻挑戰,不能以常規思路和舉措推進其脫貧攻堅工作。長遠看,應在準確把握資源稟賦、現實挑戰和主要矛盾的基礎上,發揮深度貧困地區比較優勢,實施更加符合實際的扶貧措施[3]。

隨著深度貧困問題不斷凸顯,左停等[4]認為,深度貧困地區在經濟發展、資源環境、文化水平、地理位置等多種因素共同作用下,形成“貧困陷阱”,制約了深度貧困地區脫貧工作的開展。李小云[5]認為應著重利用地區生態資源優勢對深度貧困地區進行有效治理。李春根等[6]從自然環境、社會環境、個體因素出發,指出深度貧困地區發展方式落后、市場信息閉塞,為全面建成小康社會應重點加強基本公共服務體系建設,培育農村市場機制。牛勝強[7]指出,非競爭性公共物品和服務供給不足是構成深度貧困地區扶貧效果欠缺的主要原因,應把持續改善生態環境和培養具有自我發展能力的勞動者作為深度貧困地區脫貧攻堅的根本動力,以超常規的理念、方法來推進公共物品的有效供給。張明皓等[8]認為,應以公共價值、制度結構以及扶貧內容的綜合治理結構,以及扶貧開發綜合治理來作為消除深度貧困的內生動力。徐伍達[9]以西藏為例,通過多維貧困分析深度貧困區域的致貧原因,明確靶向提出解決對策。有關深度貧困問題的研究不斷增加,雖然對實現扶貧攻堅提供了理論支撐與政策支持,但對深度貧困地區的區域性差別、影響因素、發展路徑等問題仍需進一步深入探討。

1?深度貧困地區面臨的挑戰與優勢

河北省張家口深度貧困地區資源短缺、環境惡劣所導致的貧困往往是多維貧困長期積累、沉淀的結果,表現為區域長期存在大規模群體性福利缺失,并與所在區域存在的發展方式落后、經濟總量小、資源環境壓力大、綜合競爭力弱等問題密切相關。壩上、太行山等深度貧困地區脫貧工作在取得了一定成效的同時也遇到了一些特殊的困難。常規的脫貧措施,在深度貧困地區實施起來有難度,實施效果不理想。

1.1?自然條件惡劣,生態環境脆弱

張家口深度貧困區多位于壩上高寒區和壩下偏遠山區,土地貧瘠,水資源匱乏、氣候條件差、生態環境敏感性高。具體表現在以下方面。

1.1?水源涵養功能弱化

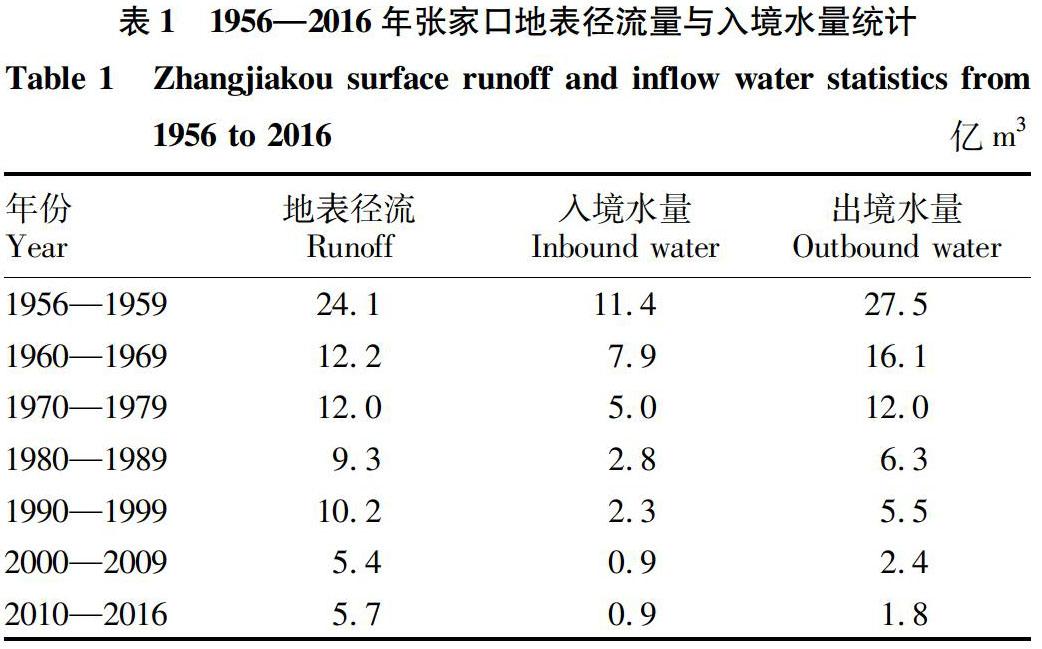

張家口地區多年平均水資源量為17.99億m3,其中地表水資源量為11.62億m3,地下水資源量為11.91億m3,年平均降水量409 mm。其中康保縣降水量僅為350 mm,屬于低于國際警戒線的嚴重缺水地區。如表1所示,1956—1959年張家口地區地表徑流量為24.1億m3,2000—2009年降為5.4億m3,2010—2016年維持在5.7億m3左右。1956—2016年僅張家口地區地表徑流量年平均減少速度達2.37%,歷年平均減少量為3 067萬m3。

張家口屬于嚴重資源型缺水地區,如表2所示,2008年張家口總供水量11.31億m3,農業用7.88億m3,水量占總用水量的69.67%,2016年張家口農業用水量減少至6.92億m3,占總用水量的比例卻升至73.9%。地表水資源的過度開發,不僅嚴重影響了上中下游地區城市及工農業的發展,而且加劇了上游地區生態環境的惡化。

氣候變遷和環境變化導致張家口的自然降水量呈波動下降趨勢,轉化為可利用水資源的降水日益減少。干旱的自然環境不僅困擾著張家口的經濟社會發展,也給壩上等深度貧困地區脫貧帶來了極大的制約。隨著農業節水灌溉技術的推廣,各類灌溉技術的用水強度都持續下降,水澆地、稻田、菜田的農業用地的單位耗水量分別下降到2 790、5 535、3 450 m3/hm2。灌溉用水占農業用水的90%以上,如果大規模地削減高耗水的蔬菜、馬鈴薯、甜菜、油葵的灌溉面積,勢必限制農業發展,降低農民收入。

1.1.2?草原沙化、堿化和退化現象加劇。

貧困地區農民為追求經濟利益,盲目開墾草原致使2005—2016年張家口草原面積由123.333萬hm2降至106.357萬hm2。目前,張家口的土地面積當中,嚴重退化草地占38%,荒漠化土地占27%,38%的土地存在不同程度的水土流失現象;中度水土流失面積6 433 km2,重度水土流失面積1 754 km2。尤其是壩上深度貧困地區,8萬hm2草原中有86.9%出現沙化、堿化、退化現象。其中,植被覆蓋度不足30%的重度退化草地有8萬hm2,植被覆蓋度在30%~60%的草地有14萬hm2。生態環境極不穩定性與脆弱狀態,為貧困地區生態環境建設埋下了隱患。

從草原支撐畜牧數量來看,位于壩上地區深度貧困地區共可支撐21.69萬頭大型牲畜。按壩上草原平均載畜量1.667 hm2/牛單位計算,壩上的深度貧困地區40.03萬頭大型牲畜需要67.2萬hm2草原來支撐,超出目前壩上地區現有草原面積31.067萬hm2。雖然張家口出臺了禁牧舍飼的規定,但過多的牲畜存欄量一方面需要大量的人工草場與飲水設施來補給飼草和水源;另一方面,大面積的圈舍建設也為草原生態系統的修復、治理帶來了挑戰。

1.1.3?氣候干旱、少雨,無霜期短。

張家口位于內蒙古高原與燕山山地的邊緣,寒溫帶與暖溫帶、干旱與半干旱地區交接地帶。常年積溫低,蒸發大,高寒、干旱,全年無霜期僅97 d,有效農業種植時間短,使得張家口深度貧困地區耕地產出水平和利用效率低,產量不穩定。多種農作物的產量下降,進而導致當地耕地面積每年減少幅度達2.5%。

1.2?人口外流造成勞動力短缺、老齡化現象嚴重

1.2.1?人口外流、勞動短缺造成農村勞動力素質不高。

河北省深度貧困人群多居住在山區、半山區等生態環境脆弱的地區。張家口深度貧困地區貧困人口多為老弱病殘、無勞動能力和喪失勞動能力的人,占張家口總貧困人口的68.06%;60歲以上貧困人口達16.86萬,占比57.41%;患長期慢性病、大病、殘疾的貧困人口16.71萬,占比56.89%。2001—2016年張家口每年人口外流數量達到10萬以上。人口外流主要表現在青壯年的流失,加上農村少子化現象加劇,大多數青壯年離開時也將配偶、子女一起帶走,這樣進一步加重了農村日益嚴重的人口老齡化。

1.2.2?貧困地區“空心化”現象造成資源潛在浪費。

河北省僅張家口地區就有“空心村”924個,占張家口全市行政村總數的22%,其中貧困村399個,涉及21.3萬戶,52.7萬人,其中貧困戶62 856戶,貧困人口118 421人;空置宅基地12.2萬戶,0.660萬hm2。深度貧困地區中,康保縣農村“空心化”率超過70%,留守人口平均年齡達64歲,“房堵窗、戶封門、村里不見年輕人”現象普遍存在。空心村現象的深化,導致扶貧開發難以整體推進,傳統產業發展難以滿足貧困戶脫貧需求。在新的戶籍制度和農民市民化背景下,打工外出的年輕人多數不會再回來,多年后,“空心化”嚴重的村莊可能變成“無人村”,投資巨大的基礎設施建設將成為一種潛在的資源浪費。

1.3?特殊的生態優勢,為經濟發展提供了有利條件

1.3.1?空氣質量好、水質標準高。

根據《張家口市國民經濟和社會發展統計公報》,2016年以來,張家口主要流域水質檢測斷面功能區達標率達70%,壩上地區地表水Ⅰ~Ⅲ類水質斷面比例占100%,水質遠高于張家口及河北省其他地區。根據國家環境保護部(現生態環境部)發布的城市空氣質量狀況報告,壩上地區空氣質量位居長江以北第一。2017年空氣質量達標286 d,PM2.5平均濃度31.4 μg/m3。

1.3.2?光照、風能資源豐富。

壩上年平均日照時數2 900~3 100 h,年均太陽總輻射6 000 MJ/m2,是我國光照資源非常豐富的地區。太陽能發電市場廣闊。壩上年平均風速為4.5~5.0 m/s,大風天數60~80 d。隨著國華公司尚義風電場、國投公司張北風電場、龍源公司尚義風電場等坐落壩上,到2018年底風電累計裝機達到820萬kW。

1.3.3?綠色產業發展潛力大。

壩上地區海拔高、氣候干旱寒冷,尤其是生長季的溫度低、溫差大、空氣干燥、紫外線強,作物病蟲害少,再加上有大量牛羊糞(有機肥),發展綠色、有機種植業的潛力極其突出。獨特的自然環境使得壩上地區成為我國最好的莜麥種植區、高糖甜菜生產地,是國際公認的黃金奶源帶。

2?深度貧困地區扶貧發展矛盾與方向

2.1?整體把握深度貧困地區發展問題

張家口深度貧困區域存在發展方式落后、經濟總量小、資源環境壓力大、綜合競爭力弱等問題,主要表現為整個村莊甚至更大范圍(貧困村、貧困鄉、貧困縣)大部分群體處于長期、跨代及絕對貧困的復雜貧困狀態,其致貧困原因遠比普通地區分散存在的個體貧困更為復雜,脫貧也更為艱巨。總的來看,張家口深度貧困地區貧困戶不僅在產出極低的土地上進行著粗放的農牧業生產活動,日漸稀缺的農業資源也造成大部分家庭生活保障不足或保障狀態脆弱。土地過度墾殖、草地過度放牧、地下資源過度開采造成的生態環境惡化不僅是阻礙深度貧困地區經濟社會持續發展的核心問題,也是其生態貧困的根源。分散的“一村一戶”的扶貧方式,并不能從根本上解決深度貧困地區脫貧問題。因此,在深度貧困區域發展要堅持從地區產業發展、生態建設、政策支持上進行整體考慮。

2.2?生態環境保護與經濟發展、農民增收的矛盾突出

張家口處于北京上風上水的特殊地理位置決定了要把生態環境保護、污染防治和保證北京飲水、飲食安全放到突出位置。近年來,國家投入了大量資源用于壩上深度貧困地區的環境治理、建設,提高了林草植被覆蓋,但生態建設的巨大成本并沒有使貧困地區走出落后的窘境,當地群眾也未能從依賴生態消耗的落后產業中解脫出來。生態建設與現實經濟社會發展之間在用地、用水等方面的一系列矛盾日益尖銳。為維持生計,張家口深度貧困地區依然維持靠耗水換增收、與生態爭利的不可持續的發展模式。這種模式的沿襲,將導致生態環境保護與經濟發展及貧困人口增收矛盾日益突出。

2.3?扶貧攻堅要與鄉村振興實現聯動

“三農”工作是全黨工作的重中之重,黨的十九大明確提出實施鄉村振興戰略,要打好脫貧攻堅戰,到2050年全面實現鄉村振興,全面實現農業農村現代化。扶貧攻堅是2020年實現的短期目標,鄉村振興則是到2050年的長期戰略。河北省脫貧攻堅主要難點是深度貧困地區,10個深度貧困縣、206個深度貧困村的貧困呈現“兩高、兩低、三差、三重”的特征,僅張家口深度貧困地區貧困發生率就達7.95%。按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求,把鄉村振興戰略思想貫穿到脫貧攻堅的全過程,通過激活要素、主體和市場,促進鄉村產業振興,拓寬貧困群體財產性收入增收渠道,建立農民持續增收和脫貧致富的長效機制。

3?張家口深度貧困地區脫貧發展成效

3.1?貧困形勢減緩,經濟增長明顯

2014年張家口萬全區、崇禮區、張北縣、康保縣、沽源縣、尚義縣、蔚縣、陽原縣、懷安縣、赤城縣被列為國家級貧困縣,其中深度貧困地區約占張家口地區總面積的2/5。建檔立卡初期,僅康保縣就核定貧困村165個、貧困戶44 886戶、共計貧困人口89 251人。

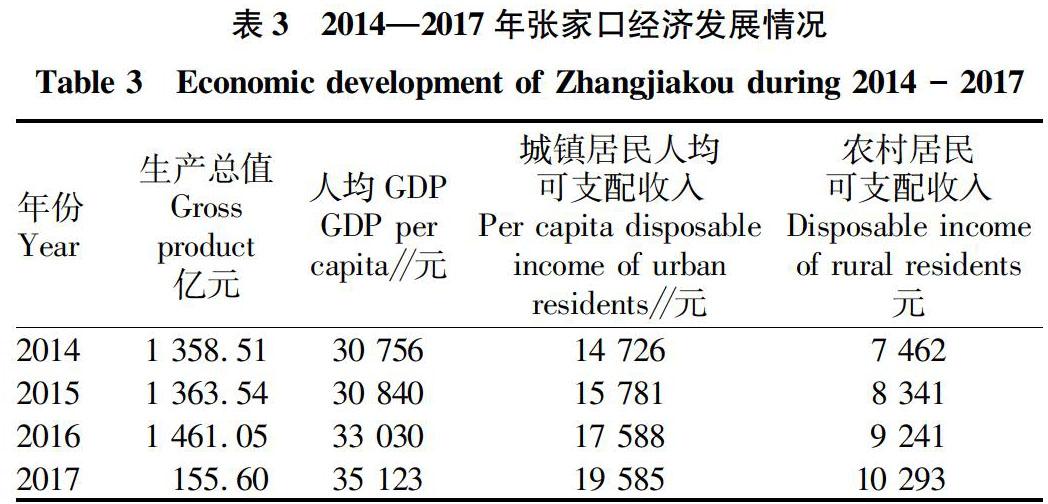

由表3可知,2014—2017年,張家口地區生產總值、人均GDP、城鎮居民和農村居民可支配收入均呈現出增長趨勢。僅2017年,張家口地區共計229戶貧困戶,116 195名貧困人口脫離貧困,極大地緩解了當地的貧困狀況。此外,張家口地區積極發展小額信貸,探索資金入戶,確保小額信貸制度化、規范化。截至2019年初,張家口地區共發放小額信貸6 110.6萬元,惠及1 205戶貧困家庭,為就業困難、創業無啟動資金的貧困人員提供了機會。

3.2?文化、教育產業發展穩定貧困地區社會結構

2016年張家口地區通過村莊基礎設施建設、改善,建成省級美麗鄉村88個、市級美麗鄉村235個,實現了深度貧困村建設達到一個多功能文化活動室、一個文化廣場、一個宣傳欄、一套文化設備器材、一條體育設施、每月放映一場公益電影和每年新增一批圖書報刊的“七個一”標準。

教育不僅是文化發展的組成部分,也是貧困人口擺脫貧困的根本,張家口地區的教育扶貧有助于貧困學生獲得保障性教育資源,提升地區勞動力素質,一定程度上體現了社會公平性。2017年有關部門為900多名建檔立卡貧困學生落實了“三免一助”“兩免一補”政策,廣泛開展公益性職業技能培訓,累積為284 250次貧困學生進行教育培訓、資助。

3.3?政策保障為貧困人口提供了發展特色產業的條件

特殊的地理位置和環境條件使張家口深度貧困地區具備相對豐富多樣的自然、生態資源。獨特的自然資源使深度貧困地區在發展特色農產品、康養、旅游等產業方面具備優勢。從實踐角度看,張家口深度貧困地區設計了符合當地自身優勢的脫貧產業。目前,張家口市共開展40條扶貧產業帶,建成種植大棚43.9萬個,養殖小區2 098個,如表4所示,確立了以張北、沽源、康寶、尚義為主的蔬菜、食用菌、馬鈴薯主導產業,實現了農業經營方式向現代農業轉變。

張家口市以張北為示范縣,以打造全民化、全域化旅游為目標,打造五大旅游產業集聚區(表5),將帶狀游覽線路逐步完善至網狀,建立游覽觀光新格局。僅張北縣共有景點20多處,2016年該縣有貧困村174個,貧困人口多達46 828人。

4?深度貧困地區脫貧發展路徑

2017年初,習總書記視察張家口時作出重要指示,要加強生態建設,樹立生態優先意識,建設首都水源涵養功能區和生態環境支撐區,探索一條經濟欠發達地區生態興市、生態強市的路子。2018年初,國家發改委聯合多部委共同制定的《生態扶貧工作方案》指出,堅持扶貧開發與生態保護并重,推動貧困地區扶貧開發與生態保護相協調、脫貧致富與可持續發展相互促進,使貧困人口從生態保護與修復中得到更多實惠,實現脫貧攻堅與生態文明建設“雙贏”。

4.1?堅持以生態建設、生態保護思想統領扶貧工作全局

張家口深度貧困地區脫貧攻堅要打破傳統理念,選擇適合當地的生態脫貧方式,樹立保護環境就是保護生產力的生態脫貧、生態環境保護意識。將貧困地區生態保護與扶貧開發相結合,脫貧致富與可持續發展相促進。建立使貧困地區消除貧困,實現可持續發展的綠色扶貧思想和方式。各級政府、扶貧干部在工作實踐中要找準方向,用生態保護、綠色發展、生態脫貧的理念來推動脫貧工作的進行。

實現共同富裕是生態扶貧的終極目標,但這并不意味著短期內就能實現共同富裕。我國反貧困實踐充分證明,消除或緩解貧困、解決貧困人口溫飽問題,不是一朝一夕的事情。因此,脫貧考評指標的設計要著眼實際,以生態建設、生態脫貧為主要考評內容。立足長遠,對深度貧困地區發展作出科學的、實事求是的部署。

4.2?以生態建設為抓手,實行大規模退耕還林還草工程

生態工程是生態資源得以保護和存續的重要手段。要扎實有序推進林草植被保護、退耕還林還草、水源地建設等生態工程和生態功能區建設。按照“綠水青山就是金山銀山”的理念,堅持“生產生態有機結合、生態優先”的方針,著力保護和恢復草原、牧場生態環境,努力把生態優勢轉變為經濟優勢,夯實壩上深度貧困地區綠色發展基礎。杜絕“邊發展、變破壞、邊治理”,堅持以發展促保護、以保護助發展,把加強草原生態保護、建設與深度貧困地區長遠發展有機結合起來。

在2018年劃定基本草原32.731萬hm2的基礎上,繼續開展地下水壓采和全境禁牧,爭取到2020年建成第二批草原公園試點。在維護好濕地面積的同時,將退化的5.867萬hm2草原進行改良。

4.3?以農戶為主導,構建規范農業合作組織

受各項資源條件的限制,張家口深度貧困地區農戶的收入主要來源于其家庭務農收入。貧困地區的熟人社會網絡結構,依靠非正式的生產合作,促進農業生產,保障產量。因此,在脫貧攻堅過程中,要充分發揮互助、合作的優勢,政府出面組建規范的農民合作組織,建立農戶與合作組織、合作組織與經銷商、加工企業的利益連接機制,實現脫貧發展的持續性。重視中間性組織培育,發揮其在培訓、項目對接、創業實踐中的作用[10]。積極引導貧困農戶向食品加工、綠色有機農業發展,重點擴大現有各類加工企業的生產能力,提高就地加工轉化率,在能促進大量貧困人口就業的同時提高加工生產收入。

4.4?以實現鄉村振興為動力,創新脫貧攻堅方式

河北省深度貧困地區要立足自身特有生態環境、產業特點、經濟社會發展現狀,創新脫貧攻堅方式。首先,按群眾自愿、積極穩妥的原則對資源匱乏、災害頻發地區的貧困人口,實施易地搬遷,及時給予搬遷后續扶持政策,整合支農扶貧資金,確保搬遷對象有業可就,穩定脫貧。加快人口聚集的中心村建設,以中心村輻射帶動周圍“空心村”發展。借助易地搬遷的契機,通過舊房改造及占補平衡機制,將“空心村”與鄰近中心村合并,將有限資源投入到中心村,積極探索大村莊、大社區發展戰略,避免幫扶資源在村莊上的均衡投入變成一種新的浪費。其次要創新政策支撐舉措,積極爭取建設國家級牧場、草場。確定牧場、草場發展區域,爭取國家資金支持,成立國家生態發展基金、財政補償金。妥善安排當地老百姓生活,鼓勵將林地、草地經營權入股合作社,增加資產性收入。完善生態保護補償機制,發展綠色經濟,建設綠色城市,走生態優先、綠色發展道路。

深度貧困既是貧困治理的“難題”,也為創新貧困治理方法提供了契機。河北省深度貧困地區應立足自身發展現狀,正視發展差距,把握資源優勢,科學謀劃、積極創新,建立可持續的生態脫貧機制,最大限度激活現有生產要素活力,充分體現要素價值,推進脫貧攻堅和生態保護同步發展。

參考文獻

[1] 汪三貴,曾小溪.打贏脫貧攻堅戰的重點和對策[J].經濟研究參考,2018(48):43-44.

[2] 崔治文,徐芳,李昊源.農戶多維貧困及致貧機理研究:以甘肅省840份農戶為例[J].中國農業資源與區劃,2015,36(3):91-97.

[3]?高杰,郭曉鳴.深度貧困地區貧困治理的多重挑戰與政策選擇[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2020,40(1):131-134.

[4] 左停,徐加玉,李卓.擺脫貧困之“困”:深度貧困地區基本公共服務減貧路徑[J].南京農業大學學報(社會科學版),2018,18(2):35-44,158.

[5] 李小云.沖破“貧困陷阱”:深度貧困地區的脫貧攻堅[J].人民論壇·學術前沿,2018(14):6-13.

[6] 李春根,陳文美,鄒亞東.深度貧困地區的深度貧困:致貧機理與治理路徑[J].山東社會科學,2019(4):69-73,98.

[7] 牛勝強.多維視角下深度貧困地區脫貧攻堅困境及戰略路徑選擇[J].理論月刊,2017(12):146-150,176.

[8] 張明皓,豆書龍.深度貧困的再生產邏輯及綜合性治理[J].中國行政管理,2018(4):44-50.

[9] 徐伍達.西藏打贏深度貧困地區脫貧攻堅戰的路徑選擇[J].西南民族大學學報(人文社科版),2018,39(5):57-62.

[10] 丁建彪,張馨月.我國精準扶貧政策中公眾權益的保護與建設研究[J].行政論壇,2019,26(1):39-45.