初中生物學學科核心素養下結構與功能觀的形塑策略

何文偉

摘 要:生物學學科核心素養下,初中生“結構與功能觀”形塑是科學理解辯證唯物主義的需要,是學會科學精神與自主探究的需要。形塑“結構與功能觀”應當遵循以學養人、泛在學習、“大生物”學科觀等原則。從“生活化”形塑路徑、“病例”式教學路徑、“實踐哲學”式路徑、“微課+”路徑等入手有助于形塑初中生“結構與功能觀”等生物學科核心素養。

關鍵詞:初中生物學;核心素養;結構與功能觀;形塑

20世紀中后期,西方發達國家逐步進入后現代化發展階段,工業化時代建構起來的批量化、規模化、“加工式”的教育模式已經難以適應后現代化時期“人的文化存在”的教育訴求。因此,“核心素養”教育理論興起,主張用能夠匹配學生個性化、差異化、終身化知識需求的教學課程重塑教學體系,以便確保學生能夠掌握適應其終身發展的“關鍵品格”和“關鍵能力”。

一、生物學科核心素養的基本內涵

OECD國家教育界在長達幾十年的研究中認為,“核心素養”比“素質”更為切合學生的個性化全面自由發展。核心素養,不僅僅是“授人以魚”,尤為重要的是“授人以漁”。對于初中階段生物學的學科核心素養,教育部2017年發布的《普通高中生物學課程標準》將其歸結為四個維度的內容:

(一)“生命觀念”

這一觀念的核心是“結構與功能”,例如,組成生命體的單位是一個囊括了細胞、組織、器官、器官系統等的復雜“結構”,這一結構中包括的能量交換、新陳代謝、遺傳變異等“功能”又是一個復雜的過程,學生形成了健康的生命觀念,才能有效掌握人生。

(二)“科學思維”

初中生物中常見的科學思維有歸納、總結、演繹、對比、模型、抽象、概括、判斷、推理等。從某種程度上講,初中生掌握科學思維可能比單純掌握特定的科學知識更重要。

(三)“科學探究”

初中生依靠一定的知識基礎和科學思維,以一定的生物學問題為導向,按照科學的步驟、科學的方法、科學的團隊合作等求解問題答案的過程就是一種高級的“核心素養”。

(四)“社會責任”

初中生將所學的生物知識、生物方法、生物邏輯運用到人與人的交往、人與社會的互動中,促進有益的集體行動,這就是一種社會責任。

二、生物學學科核心素養下初中生“結構與功能觀”形塑的必要價值

按照西方結構功能理論,“結構與功能觀”指的是一個生物有機體若想實現可持續的發展目標,一方面有賴于其內部不同結構之間的整合協調,另一方面則取決于其與外部環境之間的有效互動和能量交換,同時還需要對某些“越軌行為”或“不宜功能”進行有效控制,從而實現這個生物有機體結構與功能的相對均衡。

(一)科學理解辯證唯物主義的需要

初中生群體由于尚未完全發育成熟,在知識的社會化上尚未完成與社會認知的接軌,在關于“我”的認識上還處于“本我”“自我”的發展階段,而對于社會認可、社會價值潤澤的“超我”角色還沒有建立起來。“我是誰?”“我從哪里來?”“我與社會是什么關系?”“我與世界萬物是什么關系?”“我與我的內在是什么關系?”等是這個階段的學生需要回應的問題。以生物學知識中的“結構與功能觀”塑造為切入點,有助于學生掌握辯證唯物主義的認識論和方法論。

(二)學會科學精神與自主探究的需要

從核心素養的應用出發,近20年來我國教育界大致上可以分為兩種實踐路徑:其一是“以課程改革為導向的核心素養”再造,注重從科學知識、人文素養“是什么”“如何發現或如何創造”等方面塑造學生的核心能力;其二是“以課堂教學改革為導向的核心素養”再造,只側重于從微觀課堂教學角度進行有限的改革,常見的教學改革措施是“翻轉課堂”,這種教學措施雖然一定程度上改變了傳統的應試教育、灌輸式教育,但是沒有從根本上解決“授人以漁”不足的問題。在當前生物學科新課改不斷深入的教學背景下,通過類似于“結構與功能觀”的培養,循序漸進地教會學生如何發揚科學精神,如何自主開展科學探究,如何個性化地發現科學知識原理等,比直接告訴學生答案、“應試化灌輸”更為重要。

三、生物學學科核心素養下初中生“結構與功能觀”形塑的途徑

(一)“生活化”形塑路徑:生活案例的植入

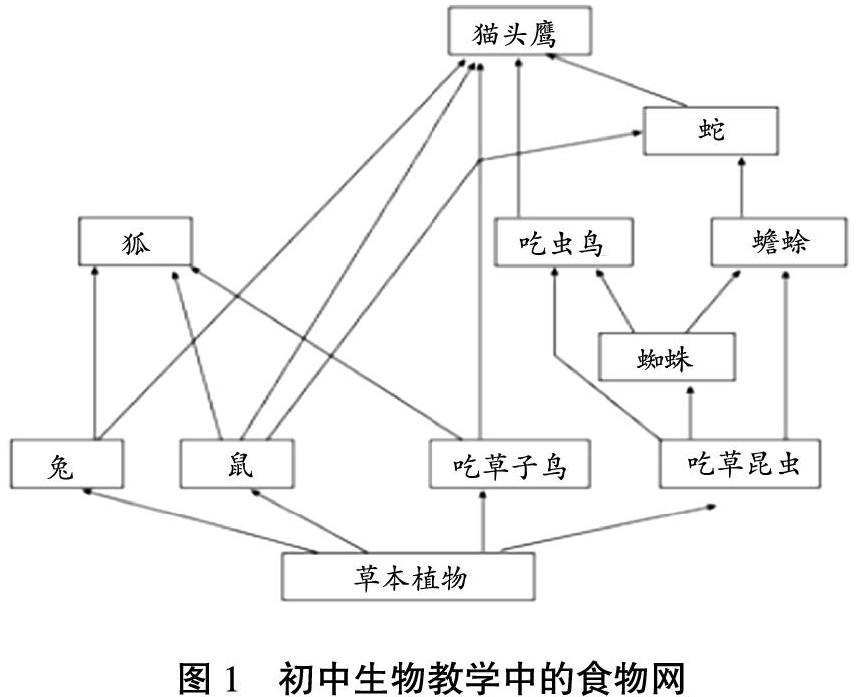

“結構與功能觀”指向“目的需求”—“內部整合”—“環境適應”—“消除越軌行為”這樣幾個關鍵的維度變量,一個生物體或者生物群落只有保持這種結構與功能的平衡,最終才能達成可持續的生存發展。對此,教師可以借助《動物世界》等生活中常見的節目,例如“狼群集體狩獵”的案例,在狼群中為了確保集體的可持續生存這個目標,內部形成了以狼王為首領的整合機制,通過長期的生物進化,狼群適應了草原、丘陵、高原、森林等不同的環境,并與環境之間形成了相對均衡的能量交換關系,同時又消滅了群體中的“不合作”行為,從而保持了結構與功能的均衡,實現了狼群的代際傳承。詳見圖1。

再如,教師在向學生傳授“結構與功能觀”時,可以引入“食物鏈”生活情境。因為野生動物世界存在一定的食物鏈關系,如果人類隨意捕食野生動植物,也就打亂了大自然的生態“結構”,而這必然帶來生態“功能”的紊亂。

(二)“病例”式教學路徑:祖國辨證醫學知識的植入

“結構與功能觀”的教學與形塑,也有賴于一定的反面案例教學,即如果特定的生物體或共同體不遵循自然規律打破了“結構—功能”均衡或者沒有按照穩定的“結構—功能”路徑演進,那么這個生物體可能會走向紊亂甚至是消亡。在這里我們列舉一種“減肥療法”教學方法。對于初中生來講,只有將均衡的飲食、適當的運動、健康的情緒、科學的作息等結構性地結合起來,才能實現可持續的減肥。詳見圖2。

(三)“實踐哲學”式路徑:自主生物實驗的植入

人教版初中生物教材從整體上來看十分重視用宏觀層面的“哲學方法”和某些微觀層面的“實操方法”開展生物教學,相對忽視了中觀層面的“生物實驗教學”方法。一般來說,一個完整的生物學實驗主要包括提出研究問題、做出研究假設、設計(對比)實驗、提出(比較)預測、開展(對比)實驗、收集和分析有關的數據和現象、得出初步結論、后續跟蹤證實或證偽等。

(四)“微課+”路徑:“集體行動”主題慕課的植入

在當前“人的數字化存在”時代,初中生物學習中“結構與功能觀”形塑的一個技術載體是“微課”,也就是以互聯網、新媒體等為基礎承載的“泛在學習”課程。例如,初中生物課程中已經有關于肌肉、骨骼等方面的知識常識,但是在關于肌肉、骨骼等協同配合如何體現“結構與功能觀”的教學方面,我們并沒有給予足夠的關注。在這方面,針對初中生所處的發育年齡及興趣愛好等,以初中生比較關注的足球運動、跑步、跳遠等偏向于田徑運動的慕課教學為例,在開展田徑運動時,當人的機體前擺時,主要的發力肌肉是髖腰肌、縫匠肌、股薄肌等;當機體后擺時,主要的發力肌肉是臀大肌、股二頭肌、腰背筋肌等。通過這種肌肉與其他器官的結構功能配合,產生了一個協調的“集體行動”,這就是一種核心素養。

四、主要結論

總體來說,在教學過程中,初中生物“結構與功能觀”的培養和塑造,不能僅局限于特定的教學課堂當中,應當與學生的具體生活情境結合起來,這不僅是生活化教育理念的主張,還是泛在學習理論的主張。初中生物教學的課程應當充分借助各類新媒體載具、生活教學載具等,使學生享受到每時每刻、無處不在的學習,可以在任何地方、任何時刻獲取所需的任何信息的教學,幫助學生建立起一套科學的生物知識體系,并運用到生活中去解決生活中的具體問題。

參考文獻:

[1]鐘啟泉.基于核心素養的課程發展:挑戰與課題[J].全球教育展望,2016(1).

[2]李輝.論“以理服人”與“以學養人”的辯證:當代中國馬克思主義大眾化思維轉換的新視角[J].中山大學學報(社會科學版),2011(6):120.