淺談“家國情懷”素養在高中歷史教學中的滲透

關鍵詞:辛亥革命;家國情懷;滲透

《普通高中歷史課程標準(2017年版)》指出:“歷史課程要將培養和提高學生的歷史學科核心素養作為目標”。“歷史學科核心素養”是歷史學科育人價值的集中體現,包含五個方面。它們是一個整體,反映了不同方面的要求。其中,家國情懷是學習和探究歷史應有的價值取向和人文追求,體現了對國家富強、人民幸福的情感,以及對國家的高度認同感、歸屬感、責任感和使命感,是諸素養中價值追求的目標。

《中外歷史綱要》上、下兩冊分別有一節精心設計的活動課,分別為“家國情懷與統一多民族國家的演進”“放眼世界,推動構建人類命運共同體”。由此,我們可以看出國家對高中生家國情懷素養培養的重視。的確,培養學生的家國情懷有利于維護國家統一、推動社會進步。夸張一點說,培養學生的家國情懷素養是歷史教育的高層次追求,也是公民教育的重要組成部分。所以,一線歷史教師在教學中培養學生的家國情懷素養就顯得日益重要。

黃牧航教授把家國情懷素養分為三類:“對生命價值的尊重”“對家鄉、民族、國家、傳統文化的感情”和“樹立起‘人類命運共同體的意識”。在教學實踐中,我認為第二個層次更容易滲透和培養。接下來,以《辛亥革命》為例,談談有關方面的體會和感受。

一、《辛亥革命》授課中“家國情懷”的滲透

教學導入:首先展示電影《辛亥革命》人物劇照。

問題1:成龍說這是一部他不參與會遺憾終生的影片,也是成龍從影以來的第100部影片。請問這是哪一部電影?

講解:大家知道,成龍是國際影星,也是著名的愛國藝人。從他把自己的第100部影片奉獻給《辛亥革命》,可以看出他濃烈的愛國情懷和拳拳赤子之心。

設計意圖:通過學生熟悉的明星入手,意在引起他們學習的興趣和繼續探究的欲望,同時也讓學生感受到藝術家身上濃烈的家國情懷。

教學過程中,在講解資產階級革命派發動的武裝斗爭時,向學生展示黃花崗七十二烈士之一的林覺民的《與妻書》《與父書》:

《與妻書》:意映卿卿如晤……吾自遇汝以來,常愿天下有情人都終成眷屬,然遍地腥云,滿街狼犬,稱心快意,幾家能彀……吾充吾愛汝之心,助天下人愛其所愛,所以敢先汝而死,不顧汝也。汝體吾此心,于啼泣之余,亦以天下人為念,當亦樂犧牲吾身與汝身之福利,為天下人謀永福也。……

《與父書》:父親大人,兒死矣,惟累大人吃苦,弟妹缺衣食耳,然大補于全國同胞也,大罪乞恕之!

問題2:從這兩份感人的遺書中,你能體會到什么?

講解:為了挽救民族危機和國家進步,有志青年人做出了不懈努力和巨大犧牲,舍小家,為大家!他們敢于犧牲和奉獻,值得青年人一直敬仰和學習。

設計意圖:通過革命志士在家庭責任和國家擔當發生沖突時所做的選擇,體會他們以國家興亡為己任的愛國情懷和犧牲精神。

在講述南北議和、清帝退位時,我采用了當時國內外各方的反映及清帝退位詔書原文。

材料一:(列強)“中國目前的戰爭如果繼續進行,不僅使該國本身,而且也使外國人的重要利益和安全,容易遭到嚴重的危險”,因此“吁請雙方代表團注意,必須盡快達成一項協議,以便停止目前的沖突。”

——《辛亥革命在上海史料選輯》

材料二:令人詫異的是,這時絕大多數革命黨人認為袁是一位不可或缺的人物:只有他才能使國家免于內戰及迫使清帝退位。孫中山并不主張妥協,但作為一名理想主義者,他認為只要能推翻清室,堅守共和原則,他并不在乎是由他還是由袁出任總統。

——徐中約《中國近代史》

材料三:“務宜設法和平了結,早息一日兵爭,地方百姓,早安靜一日。否則,勢必兵連禍結,不但荼毒生靈,糜費巨款,迨至日久息事,則我國已成不可收拾之國矣。”

——袁世凱

設問:如果你是袁世凱,面對當時的局勢,你會如何處理?

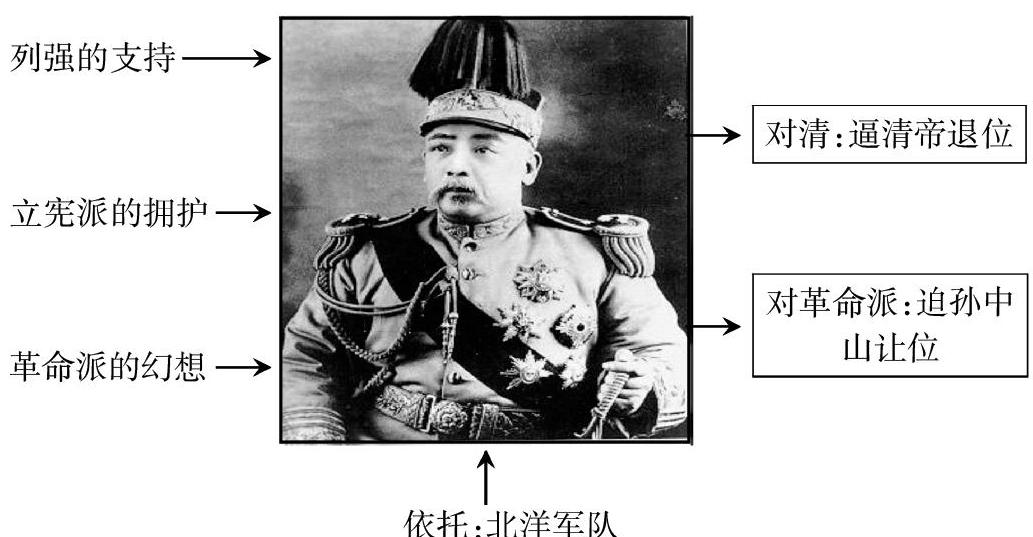

講解:我們從上述材料中可以看出,當時很多人包括革命黨人都對袁世凱抱有很大的希望,認為只有他才能使國家免于內戰及迫使清帝退位。這可以看出,革命黨人希望用較小的流血代價推翻帝制。袁世凱也表示擁護革命,他希望早日結束南北兩個政府對峙狀態,早日恢復和平。所以他一方面逼迫清帝退位,一方面迫使孫中山讓位。我們可以用一張示意圖來展示當時的形勢:

講解:從圖中我們看出,袁世凱上臺是多方力量共同作用的結果。

材料四:今全國人民心理,多傾向共和,南中各省既倡議於前,北方各將亦主張於后,人心所向,天命可知,予亦何忍以一姓之尊榮,拂兆民之好惡?是用外觀大勢,內審輿情,特率皇帝,將統治權歸諸全國,定為共和立憲國體,近慰海內厭亂望治之心,遠協古圣天下為公之義。

——清帝退位詔書(1912.2.12)

問題3:從清帝退位詔書中,我們能看出清政府的什么態度?

講解:我們從清帝退位詔書中能看出清政府主動退讓、理性抉擇、顧全大局的精神。1912年3月,孫中山遵守承諾,主動退位。這不是妥協,是一種主動的選擇,體現了孫中山先生的政治智慧。退位后的孫中山繼續為國奔命,想在中國實現他的三民主義,讓全中國人過上幸福富裕的生活。孫中山先生襟懷坦蕩、大公無私、光明磊落,這些精神值得我們窮盡一生來學習。

在結尾時,我采用了梁啟超先生的話:

覺得凡不是中國人,都沒有權來管中國的事情。覺得凡是中國人,都有權來管中國的事。前者叫民族精神的自覺,后者叫做民主精神的自覺。……諸君啊,我們年年雙十節紀念,紀念什么呢?就是紀念這個意義。

——梁啟超

講解:我們從這段話中,看出梁啟超先生對后輩們的殷切希望和諄諄教誨。今天,我們在討論辛亥革命帶給中國巨大變化的同時,也應該清醒地認識到:中華民族偉大復興的任務落到了你們青年學子的頭上。老師希望在不久的將來,你們也能為國家的發展和進步貢獻出自己的力量。

設計意圖:用梁啟超的話語做結尾,是對學生進行理論上的升華教育。

二、反思與總結:在教學中怎樣滲透“家國情懷”?

在高中歷史教學中,五個核心素養的培養不是一蹴而就的,也不是一個課時就能完成的,它是一個循序漸進的過程,家國情懷素養的培養更是如此。

高中生家國情懷的培養,不是說幾句空話和套話就能培養出來的。教師應結合高中生的認知水平和教材特點,有針對性地滲透。筆者認為歷史教師可以從以下幾個方面著手。

1.注重歷史情境的構建

新課標在實施建議中也指出:“歷史是過去的事情,學生要了解和認識歷史,需要了解、感受、體會歷史的真實境況和當時人們所面臨的實際問題,進而才能去理解歷史和解釋歷史。”所以,教師首先得復原歷史事件的特殊時空,使學生深入歷史,深切體會歷史人物所處的特殊環境,才能深切地理解歷史人物所做出的選擇,而不是高高在上、用今天的標準去要求古人。例如,筆者在講授《辛亥革命》中南北議和、清帝退位時,就復原國際、國內各方勢力的反應,讓學生理解袁世凱上臺有一個特殊的時空前提的存在。

2.重視多元化史料的使用

課程標準指出:“學生的歷史核心素養不能憑空形成,也不能只靠灌輸形成。”歷史學科具有自身的特性,認識歷史事件、歷史人物,離不開特定的歷史環境,更離不開史料的支撐。史料可以為學生認識歷史構建“歷史情境”,有助于學生了解歷史事實,接近歷史真相。特別是在進行歷史背景教學時,史料所提供的信息,比教師單純地講授會更有優勢,也更容易滲透情感教育。

因為篇幅的限制,教材幾乎都是主干知識,過于公式化、結論化。教師如果只利用教材,強行地進行家國情懷的培養,是很難達到預期效果的。基于此,教師得時常閱讀,搜集史料,還得整合教材和各種資源。在教學過程中,教師使用多元史料豐富歷史事件,為主干知識添枝加葉,構建一些歷史細節。例如,在《辛亥革命》這節課中,我就添加了孫中山和袁世凱就任臨時大總統的誓詞。

通過添枝加葉,構建歷史細節,不僅讓學生理解了歷史的復雜性和曲折性,還能構建有溫度的歷史,進而激起學生對歷史的溫情與敬意。

3.注重寓理與育情的統一

在歷史情境和歷史細節的基礎上,還需要教師進行引導和滲透。在引導和滲透時,切忌生拉硬拽,應該注意寓理與育情的統一。只有理論,則顯得蒼白;只有感情,則沒有高度。例如,在講述辛亥革命的意義及近代思想解放時,借用學者的話語:“西方的思想啟蒙一直把人的價值(文藝復興)、人的自由權力(啟蒙運動)作為基本起始點,而且也是一般歸宿。而中國的思想啟蒙長期以來偏離了這個方向,人的價值、人的權力始終沒有成為思想啟蒙的起點和歸途。中國近代的思想啟蒙始終以國家主義為核心。”為何會如此?學生結合所學,能歸納出:近代中國民族危機嚴重,壓倒了一切個人自由;同時意識到只有民族獨立和國家富強,個人的自由和權利才能得到保障。

歷史教學中,不是每個歷史事件都能夠培養學生的家國情懷素養的,需要教師利用時機。筆者之所以選擇《辛亥革命》,是有意識地把歷史和現實進行結合。2021年是辛亥革命發生110周年,帶領學生重溫志士們的家國情懷和民族感情,會對他們有很大的觸動和啟發。

在教學實踐中,教師通過講述歷史人物、設置歷史情境和豐富歷史細節,讓學生理解和體驗到學習和探究歷史應具有價值關懷,要充滿人文情懷并關注現實問題,以服務國家強盛、民族自強和人類社會的進步為使命。

參考文獻:

黃牧航,張慶海.歷史學科核心素養分類分層測評標準例析[J].歷史教學,2019(15):10.

作者簡介:遲香花,中學一級教師,深圳市寶安中學高中部歷史教師,主要研究高中歷史教學。