美國文學教學中的文化導入對比法和跨文化敏感度實證研究

張郭瑤 趙宏

摘 要: 培養跨文化交際能力是英語專業的目標,跨文化敏感度是跨文化交際能力中情感維度的一個重要因素。為此,本文以英語專業核心課程美國文學為例,針對文化導入分析對比法和跨文化敏感度進行實證研究。采用SPSS獨立樣本t檢驗分析實驗組和對照組的數據。結果表明該教學方法能夠有效提高學生跨文化敏感性的整體水平。

關鍵詞: 跨文化敏感度 美國文學 文化導入 對比

一、引言

根據2018年頒布的《外國語言文學類教學質量國家標準》(以下簡稱《國標》),跨文化能力和思辨能力是核心能力指標,也是新一輪外語教育改革的關注重點。孫有中、胡文仲(2006)認為,復合型外語人才的培養,需要優秀的人文素養和人文情懷,具備國際經濟視野、優秀的外語應用能力、跨文化交流能力及文學作品鑒賞能力。其中,跨文化能力是《國標》規定的核心能力指標,也是新一輪外語教育改革的研究重點。根據《國標》《英語本科教學指南》打破傳統,確立“比較文學與跨文化”方向,將中外文化比較、中西比較文學研究課題、中外人文交流研究課題及跨文化研究課題等課堂納入英語專業教育體系中。跨文化交際能力近年來成為國內英語教學領域的研究關鍵詞,跨文化敏感度作為跨文化交際能力極重要的因素成為研究重點。

二、跨文化敏感度研究概述

胡文仲在分析了國內外許多學者的研究成果后,將跨文化交際能力歸納為認知、情感(態度)和行為這三個層面。具體而言,在認知層面,跨文化交際者需要儲備基本文化知識文化及本國和其他國家在政治、經濟、人文、宗教、地理和歷史等特定方面的知識;在感情層面,跨文化交際者需要對文化差異敏感、對其他文化尊重、對不同文化理解包容及對本國文化理解深刻等;在行為方面,需要對交際者的語言能力、處理人際關系的能力、心理調適能力、非語言能力、變通能力及適應環境的能力等有所要求。

Chen& Starosta的研究表示,在認知、情感和行為三個層面中,跨文化敏感度為其中的情感層面。跨文化敏感被他們賦予“人激發自己理解、欣賞并且接受文化差異的主觀意愿”這樣的理解。跨文化敏感度包含六個要素:自信(self-esteem)、開放包容(open-mindedness)、移情(empathy)、自我監控(self-monitoring)、交際參與(interaction involvement)及不隨意給出評判(non-judgment)。這六個要素的特點是,高度自尊的人不僅具有自我價值意識,還能處理由跨文化交際環境中的不確定性引起的陌生;自我監督是根據交際行為中的情景調整自身交際行為的能力;思想開放的人愿意為自己的行為向對方解釋,也愿意接受對方對交際行為的解釋;同理心是將自己放在對方角度,設身處地為人著想的能力;交際參與和感知能力、反應靈敏程度及注意力集中程度相關;不施加判斷交際方式指的是認真傾聽別人的話語,不隨意評判。

在近年來的國內外跨文化敏感度研究中,大多為實證研究,例如,Bloom, M.、A.Günay,O.(2016)研究了教師角色和跨文化敏感度的關系。國內學者比如,胡艷(2011)就跨文化敏感度問題,研調了山西師范大學的100多位本科生,發現正相關關系存在于跨文化敏感性的幾個因素之間。彭世勇(2007)抽樣調查了400名本科生,發現英語專業和非英語專業學生之間的跨文化敏感信息模型存在差異。邵思源和陳建林(2011)討論分析了中學英語教師和高中英語文化教學的跨文化敏感度現狀及原因。本文提出文化導入分析比較法的跨文化教學模式,并且通過教學實驗驗證該模式對于增強跨文化敏感性是否有效。

三、研究設計

1.研究問題

1)文化導入比較法能否提高學生跨文化敏感度?

2.調查對象

實驗班(30人)和對照班(30人)受試均為某高校英語專業大三學生。兩班實驗前期英語平均年齡并無明顯差異;兩班開設有同樣的課程,之前均已修讀“綜合英語”“高級英語”“英國文學”等核心課程,兩班學生有相似的學習和生活環境,具備實施對比教學設計實驗的基本要求。本實驗在“美國文學”專業必修課進行,從2020年9月開始至2020年1月結束,歷時一個學期。教材為高等教育出版社出版的《美國文學選讀》(第三版)。兩班美國文學任課教師分別為一位中教和一位外教。實驗班采用文化導入的中西文化比較教學模式,對照班為傳統教學模式,文本分析無對比。

3.問卷設計

本研究采用定量研究方法,數據搜集與統計使用的工具如下:

跨文化敏感度量intercultural sensitivity scale。

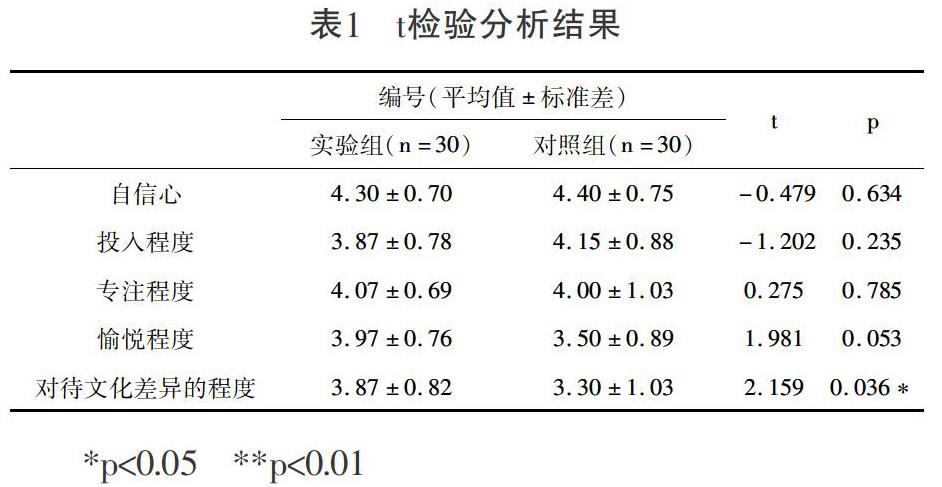

本研究采用Chen& Starosta編制的跨文化敏感度測試量表(ISS),該測試表是目前國內外較為可靠有效的跨文化敏感測試工具,信度和效度都極為理想。表1共包括24項,可分為五大要素,分別為跨文化交際的自信心、投入程度、專注程度、愉悅程度及對待文化差異的態度。問卷采用萊克特量表(Likert Scale)計分,每個文字表述后,共五個選項,其中五分表示完全同意、四分表示基本同意、三分表示不確定、兩分表示基本不同意、一分表示完全不同意。學生可以根據實際情況做出相應的選擇。

四、分析與討論

從上表可知,利用t檢驗(全稱為獨立樣本t檢驗)研究編號對于自信心、投入程度、專注程度、愉悅程度及對待文化差異的程度共5項的差異性,兩組學生對于自信心、投入程度、專注程度、愉悅程度共4項未表現出顯著差異性(p>0.05)。兩組學生對于對待文化差異的程度呈現顯著性(p<0.05),具體呈現為t=2.159,p=0.036,實驗組的平均值(3.87),明顯高于對照組的平均值(3.30)。此外,愉悅程度的p值接近0.05,具體呈現為t=1.981,p=0.053。可知,實驗組在跨文化敏感度的愉悅程度和對待文化差異的程度方面優于對照組。由此推斷,文化導入的對比分析法,一定程度上能夠有效提高學生的跨文化敏感度。

基于文化導入的基本原則,即層進原則、系統原則、適度原則和主流原則等,本文利用文化導入模式的分析對比法進行美國文學教學實證研究。根據文化導入的系統性原則,教師授課時主要從三個層面進行對比法教學。第一個層面是文學作品的表層結構內容,第二個層面是蘊含在作品中的目的語文化思維方式,第三個層面是作品傳達的價值觀。在系統原則的框架下,教師通過分析對比法,從文學作品的表層內容到思維方式再到價值觀,對比分析美國文學的作品與中國文學作品,深化學生對于多種文化的認知。Michael Byram教授認為外語教學要將理解原生文化一級社會化和接受理解目標語言文化的二級社會化相結合,形成第三級社會化(tertiary socialisation),讓學生具備國際認同和認知能力。此為一種獨立于母語和目標語言文化的文化創造力和感知力。

以對作家華盛頓·歐文作品的教學為例,分析以上所提到的表層結構、思維方式和價值觀三個層面。學生閱讀華盛頓·歐文代表作《見聞雜記》中名篇《瑞普·凡·溫克》(又譯為《李迫大夢》)的故事時,腦海中會不自覺浮現《述異志》中《觀棋爛柯》的故事。對這種類同性的文學藝術作品進行聯想,無意識地比較研究結果。為什么會有這樣的相似作品?中西兩部作品在表層內容、思維方式和價值觀等層面有何相似之處?有何不同之處?從表層的內容敘述來看,通過文化導入的分析對比法,學生意識到兩個作品中都體現“逃離”這一主題,瑞普·凡·溫克逃避悍妻、逃避作為丈夫和父親的責任,溫克爾的無所事事,四處游蕩,進入深山沉睡二十年即象征這一群體對現實變化世界的逃避和精神迷茫;觀棋爛柯的主人公王質無意間遠離了俗世進入仙境。從思維方式上比較,學生會認識到在《瑞普·凡·溫克》文本中,歐文通過記敘俗世的滄桑巨變和悠悠歲月,渲染了殖民地早期美洲大陸古樸、神秘、寧靜的民風,《觀棋爛柯》的故事主要表現的是仙界時間觀念與個體生命長短之間的反差,其情節變化蘊含了中國古代人對于生命的理解和認知。在中國的文化背景中,圍棋的象征與人的壽命有一定關聯,主人公王質觀棋忘記時間,襯托仙界無時序感和無時序感,蘊含棋罷換世、物是人非的主旨觀念,觀棋而爛柯的文學邏輯由此形成,“爛柯”逐漸成為中國文學中的一個經典意象。從深層價值觀的層面來看,教師帶著學生對比兩個作品,可以了解到《瑞普·凡·溫克》作為美國“遁世文學”(escapist literature)代表之作,書寫了當時的人們對于美國成立前后期社會生活急劇變化的迷茫,同時隱形敘述了一個年輕民族的成長歷史和心路歷程。《觀棋爛柯》有中國道家文化“神仙幽隱,與世異流”的痕跡,同時表現了魏晉社會動亂時代人類的靈魂苦吟以及離世愿望,其中體現的是華夏民族在時代巨變中對精神超越的集體無意識。在美國文學的課堂上,教師對學生腦中無意識的比較進行系統的引導和梳理,讓學生在潛移默化中比較兩種文化的異同之處,以文化導入的模式,更好地促進美國文學的課堂教學、提高學生的跨文化敏感度。這樣的分析對比教學模式,能夠達到Byram所說的,在強化一級社會文化和接受二級社會化的基礎之上,結合二者培養自身的批判性見解和批判性思維,在其過程中培養學生的跨文化敏感。

“對比法是語言專業課堂的一個重要教學手段。母語與目標語言語言結構和文化的相似性與差異能夠通過比較潛移默化地傳遞給學生,使學生獲得跨文化交流的文化敏感性。教師在課堂上講解語言材料,以及學生在閱讀目的語作品時,可以通過比較法理解外語文化的特殊性”(束定芳,1996)。

文化導入堅持中西文化并重的原則。一些英語專業學生長期學習英美文化,忽視母語文化積累,對母語文化理解欠缺,一定程度上不免成為西方文化的“語言工具”。所以,在教學中結合中西文化的關聯性便十分重要,適當增添中國文化元素,通過比較分析,學生了解中國文化的水平與了解西方文化知識的水平同步增長,加深對中西化的差異性理解。

五、結語

在文化差異與文化導入的理論指導下,本文運用分析對比法結合中國的英語教學實際,在“美國文學”課上進行教學實驗。結果發現,與傳統教學模式相比,文化導入的分析對比法更能激發學生文化差異的敏感、鼓勵學生對于不同文化的包容理解及對于中西文化的反思,提高學生的跨文化敏感度,進一步培養學生的跨文化交際能力。因此,要真正提高學生的跨文化交際能力,改變傳統單一的教學模式在外語教育領域積極探索教學模式極迫切和重要。

參考文獻:

[1]馮光武.《國標》與新時期外語類專業定位[J].外語教學與研究,2020,52(06):919-928+961.

[2]黃文紅.過程性文化教學與跨文化交際能力培養的實證研究[J].解放軍外國語學院學報,2015,38(01):51-58.

[3]胡艷.大學生跨文化交際敏感度調查[J].外語界,2011(03):68-73.

[4]胡文仲.跨文化交際能力在外語教學中如何定位[J].外語界,2013(6):2-8.

[5]彭世勇.跨文化敏感:英語專業與非英語專業對比[J].寧夏大學學報(人文社會科學版),2007(01):171-176.

[6]邵思源,陳堅林.一項對高中英語教師跨文化交際敏感度的調查[J].外語學刊,2011(03):144-147.

[7]邢錫范.如何在外語教學中進行文化導入[J].遼寧教育研究,2004(04):87-88.

[8]楊學云.基于大學英語課程教學的文化導入研究[J].外國語文,2010,26(04):127-130.

[9]曾艷鈺.《英語專業本科教學指南》解讀[J].外語界,2019(06):2-8.

[10]趙賢洲.文化差異與文化導入論略[J].語言教學與研究,1989(01):76-83.

[11]張慧榮.英美文學多維度文化導入教學范例[J].解放軍外國語學院學報,2006(06):44-48.

[12]Günay, O. Teachers and the foundations of intercultural interaction[J]. 2016.62(4):1-15.