讓數學課因情境而精彩

摘 要:在數學課堂教學中,創設合理的問題情境,能激發學生的數學學習興趣和求知欲。本文詳細介紹了創設問題情境的幾種主要方式,并通過一定的教學案例對每種創設方式進行了輔助說明。

關鍵詞:數學課堂教學;問題情境;教學案例

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2095-624X(2021)32-0077-02

引 言

創設問題情境是數學教學過程中的重要環節。教師創設有效的問題情境,可以讓學生在解決問題的過程中牢固掌握知識,提高知識運用能力。恰當的問題情境具有趣味性、啟發性、生長性,能吸引學生的注意,使學生產生學習數學的興趣[1]。

一、創設故事情境,讓課堂教學更有趣

(一)課堂新授經典故事,激發求知欲

在“二次函數”一章第一課引入二次函數概念時,筆者講述了這樣一個故事:“兩個重量不等的物體,從同一高度同時自由落體,請問它們落地的時間有先后嗎?這是一個古老而有趣的問題。兩千年前,古希臘哲學家亞里士多德認為:物體下落的時間跟重量有關,物體越重,下落得越快,著地越早。直到16世紀,伽利略在比薩斜塔用實驗證明:從相同高度下落的物體,下落時間相同。”然后,筆者提問:“如果設s為某物體從某一點下落的高度,t為下落的時間,s是t的函數,你能通過列出這個函數的解析式來解釋這一實驗現象嗎?”很多學生聽到這個故事,覺得非常熟悉,但從來沒有想過這個著名的事件居然跟數學有關,更沒有想到它可以用自己即將學習的二次函數來分析,疑問和期待接踵而至。給一個經典歷史故事添加了“數學味”,讓學生從數學的角度來探索,進行理性分析,能加深學生對二次函數模型反映客觀世界的認識。

(二)概念故事化調動積極性

在講解“確定事件與隨機事件”一課時,為了引入不可能事件、必然事件和隨機事件的三個概念,筆者設計了“長工智斗地主”系列故事:(1)工人在2月31日拿到工錢;(2)拋到天上的石頭會掉下來;(3)拋硬幣出現正面朝上。這三個故事“投其所好”,降低了數學思考的門檻,抓住了學生的“心”,使概念的引入水到渠成。

二、聯系生活情境,讓課堂教學真實

(一)跨學科解讀詩意生活

例如,在講授“直線和圓的位置關系”一課時,筆者這樣引入新課:“‘大漠孤煙直,長河落日圓這是唐朝王維的詩句,你欣賞過落日的美景嗎?請想象一下日落的情況,如果我們把太陽看成一個圓,地平線看成一條直線,你能根據直線與圓的公共點的個數說出圓與直線有幾種位置關系嗎?”在生活中,學生都見過日落的過程,這種類比在學生面前展現了直線和圓位置關系的變化過程,讓學生直觀明了地認識圓與直線的三種位置關系,并為學生接下來分析直線和圓交點的個數創造了有利條件。

(二)以生活經驗解決實際問題

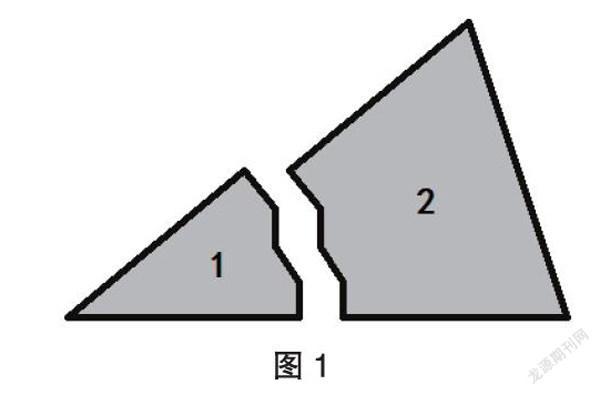

例題:一面三角形的鏡子摔在地上,碎成了兩部分(見圖1)。我要去商店購買形狀和大小完全相同的鏡子,應該帶哪一部分?

學生對這種充滿生活氣息的實際問題很感興趣,他們會積極動腦、踴躍參與,在嘗試和比較中得出了正確答案,加深了對“全等三角形識別”條件的認識。

根據課堂教學的實際需要,教師在創設問題情境時要立足于“用”。形象、具體的生活情境能夠減輕學生對抽象的數學概念、復雜的數學難題的畏懼心理,有利于數學教學活動的有序開展。生活中獲得的實際經驗是引發學生數學思考的“觸發器”,教師要注重引導學生從周圍的生活環境中發現數學原理,并能把數學原理應用到現實生活中,使數學教學內容更具有實用性。

三、妙用質疑情境,讓課堂教學靈動

(一)抓住共性錯誤,引發思考

試卷評講課常常是“教師從頭講到尾,一節課的時間總是不夠用”。這樣教學的弊端是學生缺少參與,在整節課上只是觀眾。此類課的問題情境創設可以從學生的錯題切入,抓住學生的共性錯誤,分析其原因,引發學生思考。

例如,筆者從學生的練習冊上截取了一道題的解答過程,具體如下。

解下列方程:12-3(x-5)=27-4x

解:12-3x+15=27-4x(第一步)

27-3x=27-4x(第二步)

-3x=-4x(第三步)

整理得,-3=-4(第四步)

∵不存在x的值使方程成立? ∴原方程無解(第五步)

問題:請問上述過程中哪幾步存在問題?請你找出錯誤原因并修改。

問題情境的有效性體現在暴露學生認知上的不足,以及學生在解決問題上獨特的表現。這種“接地氣”的“就地取材”,對學生思維的調整和優化、引發情感共振大有裨益。

(二)誘發質疑、猜想,引導探究

在進行“乘法公式”復習課教學時,筆者首先引導學生回顧完全平方公式的基本形式,并要求學生針對這個知識點提出問題。筆者從中篩選出兩個典型問題,具體如下。

學生問題1:完全平方公式是如何驗證的?

學生問題2:觀察(a+b)2=a2+2ab+b2,(a-b)2=a2-2ab+b2,你可以發現a2+b2與(a+b)2、(a-b)2之間的關系嗎?

之后,筆者讓學生分析并解答自己提出的數學問題,在調動學生思維的同時,順勢引導學生思考:“以上問題都是兩數和或差的完全平方,如果是三個數或以上又會怎樣呢?你能提出問題嗎?”

學生問題3:(a+b+c)2與(a-b-c)2的展開式是怎樣的?

學生問題4:(a+b+c)2與a2+b2+c2相等嗎?

學生問題5:能求三個數以上的完全平方嗎?

學生利用乘法公式,自主探究得到(a+b+c)2的展開式解決了上述問題。筆者繼續引導學生思考:“剛才是兩個數、三個數及以上的完全平方,那么能否改變指數呢?你能提出問題嗎?”

學生問題6:(a+b)3,(a+b)4,(a+b)n的結果是什么?

學生問題7:(a+b+c)3,(a+b+c)4,(a+b+c)n呢?

筆者通過營造一個發現問題的思維情境,引發學生的“最近聯想”,從而讓學生產生對問題刨根問底的欲望,找到知識的生長點。在解疑釋疑中,學生明確了“為什么這么想”,為今后的進一步學習提供了可供參考的“抓手”。

四、巧設問題情境,讓課堂教學深刻

數學知識具有一定的連貫性,教師在創設問題情境前應分析學生的學習基礎,合理規劃新舊知識之間的聯系,搭建新舊知識橋梁,為學生構建一張數學知識網。通過比較新舊知識的異同,使學生產生認知沖突,激發思辨創新動力。

(一)從舊知中尋找新知的生長點

在教授“正方形的判定”前,筆者已經帶領學生對平行四邊形、矩形和菱形的判定做了深入探討。于是,在課前,筆者準備了若干長短不一的塑料桿,讓學生利用學具分別拼出之前學習的三種圖形,并粘貼在黑板上進行展示。然后,筆者要求學生對前三種圖形稍做調整,使之成為正方形,并在動手過程中思考下列問題。

問題1:正方形是不是平行四邊形?

問題2:正方形屬于矩形或菱形嗎?

問題3:滿足什么條件的矩形是正方形?

問題4:正方形和菱形有何關系?

知識是相互聯系而不是孤立存在的,學生利用教具直觀地體驗判定方法生成的過程,從而承接特殊平行四邊形的判定方法,在舊知中找到了新知的生長點,切合學生的認知,自然、流暢、水到渠成,讓學生在腦海里自然呈現出知識點的關聯性。

(二)用思維導圖繪制解題導航的“地圖”

在解題教學中,教師要條清理析地梳理知識體系、思想方法、解題技巧。教師在課堂教學中僅僅羅列教學內容,難以讓學生整體把握重點、突破難點,遇到問題時思維常常陷入混亂。為了讓“緩存知識”顯性化、模型化,在上課伊始,教師可以利用思維導圖層層深入、剝絲抽繭,讓解題規律慢慢凸顯,引導學生從圖中找到新舊知識的勾連,明確從已知到未知的途徑,并為進一步優化學生的數學思維提供依據。如圖2所示為“二元一次方程組”復習課中設計的思考導圖。

結? ?語

數學思維活動始于問題情境,學生從問題情境中接受信息,不斷地朝目標前進。而知識和情境的結合,又激發了學生的好奇心。教師應有意識地創設問題情境,使學生能身臨其境、觀其形、察其變,引發學生對新事物的敏感性,及時點燃學生思維的火花,使學生進入求知的思維狀態。

[參考文獻]

[1]任勇.任勇與數學學習指導[M].北京:北京師范大學出版社,2006.

作者簡介:蔣樂(1982.1—),男,江蘇江陰人,中小學一級教師。