核心素養導向下小學數學單元整體設計

摘 要:基于學生核心素養發展的基礎教育課程與教學改革是廣大教育工作者研究的重要課題。單元整體設計是以單元內容本質為出發點,整體建構單元目標,合理設計教學結構,有助于學生系統地掌握學科知識、理解內容本質、發展學科核心素養。本文以小學數學六年級“比的認識”單元為例,從內容本質與學情分析、單元結構與教學目標、核心素養培育與教學實施三個方面,闡述了核心素養導向下的單元整體設計的思路。

關鍵詞:小學數學;核心素養;單元整體設計;比的認識

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2095-624X(2021)32-0085-02

引? ?言

2014年《教育部關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》中提出,要建構各學段學生發展核心素養體系;2018年《普通高中數學課程標準(2017 年版)》中提出了數學學科的六大核心素養,核心素養依然是我國基礎教育課程與教學改革的重要課題。學科核心素養需要從整體到局部的研究、改進、加強,而單元設計是現階段有效落實核心素養的可行對策。

一、內容本質與學情分析

(一)內容本質分析

“比的認識”這一單元共包括三個主要內容,分別為比的認識、比的基本性質和比的應用,單元核心內容是比的意義的理解。首先,對于比的概念,現行教科書對比的定義,基本上是把比等同于除法。近幾年專家們對比的概念也做出了一些新的研究和解釋,大部分專家否認了現行教材中比的定義的準確性。張奠宙強調,比表示兩個量之間的倍數關系,是一種狀態,不是運算[1]。比是為比例的學習做準備,可以擴展為一種變量之間的正比例函數關系,不能等同于除法。史寧中認為,目前教科書中的定義削弱了比的現實功能,比在生活中很多情況不需要得到運算結果[2]。比是兩個數量倍數關系的表達或度量,借助比的度量可以構建非常有意義的新概念。比的本質是度量,用來刻畫事物不可度量的屬性。進一步解釋,比可以按照前后項的類別分為兩種:一種是同類量的比,如長度比長度等;另一種是不同類量的比,如路程比時間等。無論同類量還是不同類量的比,都體現了比的度量功能,也就是用可度量的量來刻畫事物不可度量的屬性。為了讓學生深刻理解比的本質,教師在教學過程中要重點關注比的產生和不可度量的屬性的比較兩個環節。

此外,比是兩個量之間倍數關系的表達和度量,因此,無論比的意義的理解、比的基本性質,還是比的應用,都要緊密圍繞兩個量之間的變與不變的關系展開,在多層次、多角度的探究中不斷加深學生對構成比的兩個量之間的關系的理解,引導學生初步感受函數思想。

(二)學情分析

只有基于學情的教學設計才能符合學生發展的需要,對學情進行了解與分析是單元設計的基礎。在“比的認識”單元教學過程中,我們對三個班級共134名學生進行了課前調研,分析了學生對比的概念的已有認知情況。問題1:寫出你見過的比,并解釋比的含義。問題2:按照原汁與水的比是1∶4調制果汁,根據原汁或水的量,寫出另一個量是多少。(調查結果見表1、表2)。結果顯示,在直接讓學生寫出見過的比時,比賽的比分、差的關系、倍數關系都占有一定的比例;讓學生根據給出的原汁與水的比進行調配時,絕大部分學生能夠根據自己的理解,寫出正確的調配方法。這說明基于已有經驗,學生對比是有一定的認知的,初次提問時,學生頭腦中的“比”更傾向于比差距,但是當給出數學中具有的倍數關系的比時,絕大部分學生能夠正確推斷出前后項的變化關系。

基于學情分析,教師在教學過程中要重視引導學生區分已有認知中的比,深入理解數學中比的含義。此外,對于比的意義的理解,教師可以放手讓學生自主探究,讓他們重點理解比的前后項的變化關系,突出函數思想。

二、優化內容結構確定教學目標

(一)基于內容本質優化單元結構

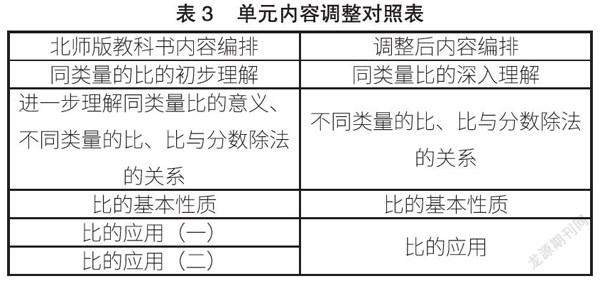

為了更好地實施單元整體教學,本著“發展核心素養”的原則,我們進行了單元內容結構的優化,主要包括三個方面。一是內容的增減。以往教學中,學生對比的概念理解不透徹,如與比分混淆,與除法等同。為了避免這樣的情況,我們在教學中增設了對比探究環節,通過對學生認知中不同類型的比的對比,以及比的含義的深度學習,實現學生對比概念的深入理解。為了凸顯比的度量本質,我們將同類量的比和不同類量的比分設在兩課時獨立教學,突出不同屬性比的度量特質。二是為深入探究比的基本性質,體悟變中有不變的函數思想,我們基于學生認知基礎,將分數、除法和比的關系相連接,達成了相關知識體系的建構。三是課時的整合。在比的應用中,為了凸顯不同類型問題的本質,都是先求一份再求幾份,將比的應用整合為1課時進行教學,打通了知識間的關聯,使知識的呈現更具整體性,具體單元內容調整見表3。

(二)基于核心素養確定單元目標

本單元四課時均是圍繞比的意義的理解展開教學的,重點是加深學生對比的度量本質的理解,引導學生感受變中有不變的函數思想。具體單元目標為:(1)借助生活實例,感知比的度量本質,即用來刻畫事物不可度量的屬性;(2)通過對比探究活動,研究比中前后項的變化關系,感受比變中有不變的規律,感受模型思想;(3)經歷比的基本性質的探究過程,發展合情推理能力,會用比的基本性質化簡比;(4)經歷與他人交流分享的過程,能運用比的意義解決按比分配的實際問題;(5)在學習活動中,感受數學在生活中的廣泛應用,并能用所學知識解釋生活現象。其中,重點突出的數學核心素養包括模型思想,即變中有不變的函數思想,初步感受正比例函數的特點;推理能力,在比的基本性質的探究過程中,經歷提出猜想、舉例驗證、得出結論的研究過程,發展合情推理能力;幾何直觀,在比的應用中通過畫圖分析問題,發展幾何直觀能力。

三、核心素養培育與具體教學實施

(一)自主探究理解比的本質

本單元前兩課時分別是同類量和不同類量的比的意義的理解,最突出的核心素養是模型思想的感悟。在這兩課時的教學中,教師可以基于學生的已有經驗,放手讓學生根據學習單自主探究比的意義。在同類量比的學習中,教師可利用課前調查問卷的結果,首先出示三類學生已有認知中的比,分別是差的關系、倍數關系、球類比賽中的比分,引導學生將多個比進行分類,根據學生需求留下球賽中的比分和倍數關系的比繼續研究。學生利用學習單,獨立探索給定的兩類比中前后兩個量的變化,思考球類比分中的比和倍數關系的比的區別。學生通過對比發現,球類比分中的兩個量是獨立的,一個量不隨另一個量的變化而變化,變化是沒有規律的。而倍數關系的比,如果汁中原汁和水的比、米飯中米和水的比的前后兩個量的變化是相關聯的,一個量隨著另一個量的變化而變化,不變的是它們之間的倍數關系。同時,教師引導學生理解原汁和水的比表示的是果汁的口味,米和水的比表示的是米飯的軟硬程度,進而感受比是用可度量的量來表示事物不可度量的屬性。在開展“不同類量的比”這一課時,學生通過兩組關系的研究(路程隨時間的變化、總價隨數量的變化),發現不同類量的比前后項也是一個量隨著另一個量的變化而變化,變化的過程中比值不變,也就是速度和單價不變,進而感受正比例函數的特點;同時突出兩個不同類量的比可以產生新的量,從不同角度感知了比的度量本質。

(二)溝通聯系建立知識體系

本單元的第三課時比的基本性質,也是對比的本質屬性的進一步探究。由于比與分數、除法有著密切的聯系,它們的基本性質也是相通的。因此,在開展本節課教學時,教師舍棄了教材中的生活情境,直接從數學情境入手,引導學生通過比與分數、比與除法的關系獲得比的基本性質的初步猜想,再通過舉例子的方法進行驗證,最終得出比的基本性質的結論。本節課在觀察、猜想、驗證、結論中完成了知識的探究過程,發展了學生的合情推理能力,同時建構了比、分數、除法之間的關系。

(三)合理整合突出比的意義

單元整體設計后,教師可將教科書后兩課時內容整合為一課時,解決按比分配的問題。原來兩課時分別指向已知總量求部分量,已知部分量求另一部分量或總量,其實解決問題的本質都是相同的,即先求一份的量。因此,本節課我們參考教科書創設了主題情境,基于整體情境提出了三個類型的問題,引導學生通過畫圖的方式分析、解決問題。學生通過探究發現,三個類型問題的關鍵都是先計算出一份的量,再計算幾份的量,獲得了解決這一類問題的方法,同時在圖示分析問題的過程中也發展了幾何直觀能力。

結? ? 語

總之,核心素養導向下,優化小學數學單元設計,明確教學目標和內容,對提升學生核心素養,幫助學生掌握學科知識具有重要作用。

[參考文獻]

[1]張奠宙,鞏子坤,任敏龍,等.小學數學教材中的大道理:核心概念的理解與呈現[M].上海:上海教育出版社,2018.

[2]史寧中,娜仁格日樂.小學數學教科書中的比及其教學[J].數學教育學報,2017(04):1-5.

基金項目:本文系吉林省教育學會“十三五”科研重點課題“小學生幾何直觀能力現狀調查與培養策略研究”(項目編號:2019G10600A)的研究成果。

作者簡介:金嵐(1982.7—),女,吉林長春人,碩士學位,一級教師。