無土栽培學課程思政元素的挖掘與融入

王永興 賀桂欣 宋士清

關鍵詞:無土栽培學;課程思政;思政元素;課程建設;新農科

2020年5月,教育部印發《高等學校課程思政建設指導綱要》(教高〔2020〕3號)(簡稱《綱要》,下同),要求高等院校“要深入梳理專業課教學內容,結合不同課程特點、思維方法和價值理念,深入挖掘課程思政元素,有機融入課程教學”[1][2]。基于此,教師如何從認知維度界定思政元素,從課程教學內容中挖掘、篩選、凝練思政元素,設計、構建復合專業課程特定要求的課程思政教學體系,在教學過程中找準切入點,巧妙地將思政元素融入專業課程教學的各個環節,對專業課程的課程思政建設具有重要意義。

無土栽培學是一門傳授現代農業知識和技能的專業課程,在高校農科類專業課程中具有代表性,該課程對思政元素的挖掘和融入的方法,對其他同類課程具有較強的借鑒作用。

一、無土栽培學課程思政元素的內涵

(一) 無土栽培學課程思政元素的界定

要挖掘思政元素,首先要明確什么是“思政元素”。根據對《綱要》的解讀,思政元素這種教育資源具有多種特性。第一,思政元素具有政治性,其核心是“共產主義理想信念”,主線是“愛黨、愛祖國、愛人民、愛社會主義、愛集體”,體現明確的社會主義意識形態[3];第二,具有思想性,要承載理想信念和中華優秀傳統文化;第三,具有育人性,實質是“立德樹人”,在專業教育的同時進行德育教育,培養合格人才。因此,理論上,思政元素就是蘊含在課程專業知識中的具有價值引導和品德培育功能,且與“立德樹人”根本目標統一的各類教育資源。

具體到無土栽培學農科類專業課程,思政元素除了具備前述基本特性外,還應該具備培養學生如下素養的功能:“堅定走中國特色社會主義道路”的理想信念,“富有中國心、飽含中國情、充滿中國味”的人文素養,“綠水青山就是金山銀山”的生態文明觀,“懂農業、愛農村、愛農民”的“大國三農”情懷,“以強農興農為己任”的責任擔當,服務“鄉村振興戰略”歷史使命,推進“農業農村現代化”的知識技能,“把論文寫在祖國大地上”的務實精神,理論聯系實際的創新意識[4]。

(二) 無土栽培學課程思政元素的存在形式

無土栽培學課程思政元素蘊含于教學內容之中,種類豐富,分布零散,沒有特定的存在形式,可能顯性存在,也可能隱形內蘊。例如,有的思政元素具有清晰的專業背景,自成一體的歷史、故事、職業發展歷程,而有的則無法從專業知識中剝離出來,而是蘊含在專業知識中,可以在知識傳授和理念培育的同時,向學生進行傳遞。教師可以從理想信念、人文素養、家國情懷、使命感與責任感、責任擔當、哲學原理、法治意識、職業道德等角度對其進行挖掘,用思政原理進行解析,凝煉成具有課程特色和明確教育指向的思政點。

二、無土栽培學課程思政元素的挖掘

(一) 挖掘無土栽培學課程思政元素的基本思路

要遵循深化教學內容的思路挖掘、梳理思政元素。專業知識本身就蘊含著真理性,這一特點自始至終伴隨著知識的發現和積累。因此,思政元素的挖掘要基于把思政元素視作連接價值與科學的載體的認識,然后遵循從具體事物中提純出一般規律,從龐雜內容中挖掘出本質根源,從表象材料中凝練出邏輯,從直觀現象中抽象出辯證思維,從感性認識中升華出意志情懷。進而認識到專業教育和思政教育是對同一內容的兩維解讀,而非生硬關聯。課程思政不是把思政名詞、原理嫁接到課程的各章節或知識點,象征性地“戴帽”,而應該是一個從應然到實然的轉變過程[5]。

《無土栽培學》教材的樣態是專業知識,并沒有標示出現成的可以直接套用的思政元素。應該從無土栽培學課程固有的科學知識所包含的價值歸屬和精神導向出發,通過提純、抽象、總結、升華,展現其自身內蘊的真理性。從而實現對教學內容的深度開發,凝練出專業知識之外的思政內容,讓學生能從專業知識和技能的內在規律中獲得價值引領。在這一過程中,既要注意思政元素的時效性,也要注意避免“生拉硬拽”“上綱上線”“張冠李戴”。

(二) 挖掘無土栽培學課程思政元素的途徑

在無土栽培學課程思政建設中,可以從專業領域和課程特點入手,從學科發展歷史、名人事跡、生態觀、鄉村振興、“大國三農”、新農科、馬克思哲學、法制精神等多個角度,從教學內容中萃取思政元素。

1、從農業史角度挖掘思政元素。對于無土栽培學專業課程來講,農業史是個簡易、直接的切入點。如,講到無土栽培技術的起源時,會涉及中國古代芽苗類蔬菜生產、從古至今的“水上人家”蔬菜種植、黃河灘河沙混合羊糞的蔬菜栽培等古人對無土栽培技術的精妙探索,涉及記載有原始無土栽培技術的《神農本草經》《廣群芳譜》《齊民要術》等農業古籍。通過對這些內容的系統化整理,可以讓學生對我國先民在無土栽培領域的智慧、貢獻和歷史地位有準確認識,從而增強民族自豪感。

2、從應用角度挖掘思政元素。鄉村振興,產業先行。農業的現代化離不開無土栽培技術的廣泛應用,鄉村的蔬菜專業合作社、農業經濟綜合體、農業科技園區、農業觀光園區、農業特色小鎮等多種經濟形式和經濟體,都需要包括無土栽培技術在內的現代農業技術。無土育苗、深液流水培、氣霧培、基質培等每一種具體的無土栽培技術都對應著特定的產業形式。教師可以有意識地在栽培技術與農業現代化之間建立聯系,有的放矢地介紹每種技術的應用范圍,以及在鄉村振興中的作用。

無土栽培技術不僅可以用于現代農業,有時還具有特殊的戰略意義。如,在沒有天然土壤的南沙島礁,可以利用無土栽培技術解決守島官兵食用新鮮蔬菜問題。教師講解無土栽培這一應用領域時,可以對學生進行愛國主義教育、國防教育

3、從教學內容中挖掘哲學思想。專業知識的產生和應用都必然遵循客觀規律,必然蘊含著馬克思主義哲學思想,無土栽培學課程所涉及的各種技術自然也不例外。如,“深液流水培中營養液增氧技術”中的液位調控問題,如果營養液過深,植物大部分根系浸泡在營養液中,暴露在空氣中用于呼吸的根系比例減少,植物根系的呼吸會受到抑制;反之,雖然呼吸旺盛,但吸水、吸養就會受到影響。這之中就蘊含著馬克思主義哲學的矛盾原理,根系“呼吸”和“吸水吸養”就是一對矛盾。用矛盾原理中“抓住主要矛盾”“重點論”“兩點論”等理論,就可以解釋根據植物長勢、營養液指標進行液位調控的具體技術。用哲學思想分析技術性問題,能讓學生從哲學的深度理解專業問題,從而掌握技術的精髓,并能舉一反三,提高創新能力。

4、用習近平新時代中國特色社會主義思想解析教學內容。以新時代中國特色社會主義理論為指導講解《無土栽培學》知識點,才能使專業課程教學更具現實意義,也更有利于學生具體地理解這一思想。如,講到“廢棄基質處理”關于不易分解的廢棄無機基質,如巖棉,容易對環境造成二次污染的問題時,教師要講基質應用的限定范圍、基質無害化處理方式、替代基質開發等。強調人、作物、自然應相互和諧,強化生態文明、循環農業,在無土栽培領域滲透“兩山論”生態觀,并將其作為“廢棄基質處理”的基本準則。

習近平新時代中國特色社會主義思想與無土栽培學課程的專業知識密切關聯。教師應該通過精心設計,將這一思想巧妙地融入課程教學內容,并通過適當的方式呈現出來。在實踐教學時,可以通過專業技能訓練體現團隊合作、創新精神、工匠精神;在課堂討論中可以滲透社會主義價值觀、中國改革開放成就等內容;在綜合參觀時,可以倡導“大國三農”情懷。

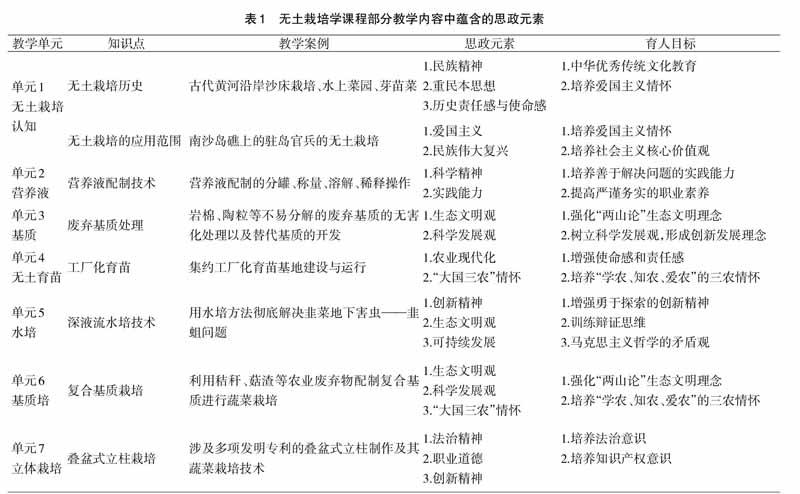

三、無土栽培學課程內容蘊含的主要思政元素

從思政的視角審視無土栽培學課程的教學內容,可以凝練出眾多思政元素,表1列舉了部分知識點中的一些案例所蘊含的思政元素及育人目標,可以供同類課程借鑒、參考。

四、無土栽培學課程思政元素的融入

(一) 開發思政化專業課程教學大綱

課程教學大綱是組織教學活動的指導性、綱領性文件,課程思政建設首先要對已有教學大綱進行修訂,開發出思政化的新大綱。在教學大綱中,應明確思政教育的作用,確立思政教育的地位,將思政元素融入整個教學的各個環節。要明確思政教育目標,標明能夠培養學生信仰信念、價值取向、責任使命、道德品質的德育載體,指明思政元素的融入方法。

開發思政化教學大綱時,可以對相關教師進行課程思政培訓,組織專業教師學習、研討思政理論,使教師樹立課程思政理念,增強落實課程思政的自覺性。還可聘請校內外專家學者參與思政化課程教學大綱開發,把握政治標準,尋找思政元素與專業內容的契合點。

(二) 從課程思政維度對教學內容進行解構和重構

無土栽培學是一門應用型農科類專業課程,教學目標具有清晰的指向性,就是根據時代要求培養新農科人才,把課程教學與鄉村振興戰略相結合,使教學具有更強的現實意義。為此,專業教師應對當前的教材進行解構,挑選出概念、原理等知識點以及技術參數、關鍵技術環節等技能點。然后,按照黨和國家的農業農村政策,從技術層面前瞻性地預測學生畢業后較長一段時間的技術需求,根據專業教學目標和思政教育目標,按照教育規律對前述內容進行重構,設計獨具特色的行動體系教學項目。對教學項目進行思政化處理,融入具有課程特色的思政點,實現專業課程教學與鄉村振興戰略的對接,使課程思政的成果不僅體現在學生的思想上,更能落實到工作中。如,基于農業的特色小鎮建設是鄉村振興戰略的一種實施形式,這類特色小鎮一般會涉及對設施類型、栽培技術、產品質量、生態效果都有較高要求的無土栽培項目。基于此,專業教師可以將原本分散在不同章節的有機基質、營養液等名詞以及基質混配原理、基質開發、基質利用等技術從整個課程內容中提取出來,設計一個“基于農業廢棄物無害化處理基質的高檔蔬菜無土栽培技術”項目。

(三) 在授課過程中實施課程思政教育

經過精心設計和充分準備的思政元素,要通過教師在教學過程傳遞給學生,因此,教師的表述是落實課程思政的重要環節,除了應用基本的教學方法和教育技術之外,教師必須從思政角度,對個人修養、政治水平、思想意識、話語藝術、教學方式、教學手段提出更高的要求。無土栽培學課程建設的實踐表明,在授課過程中實施課程思政主要應注意如下問題:專業教師要提高自身政治理論水平,很多思政元素除了“言傳”,還要通過“身教”潛移默化地傳遞給學生;授課過程要自然地融入思政內容,要避免為了“思政”而“思政”地生搬硬套,導致“貼標簽”“兩張皮”的課堂思政;要突出農科類專業課程的特色及學生就業崗位,重點進行與“三農”相關的思政教育;要在對學生的考核中加入德育評價,遵循知識傳授、能力培養和價值引領的教學目標,改革傳統教學只關注學生課后作業、考試成績的評價方法,將學生的思想品德、職業素養、創新意識等指標納入評價體系[6]。

結語

無土栽培學是一門典型的農科專業課程,蘊含著豐富的思政元素,專業教師、思政教師只要對教學內容中思政元素挖掘和提煉,并通過創新性的教學設計將思政元素與專業內容有機融合,以“潤物細無聲”的方式傳遞給學生,必然能達到“立德樹人”的培養目標,實現課程思政建設的初心。