現代產業體系的評價體系構建及其測度

范合君 何思錦

摘? ?要:發展現代產業體系是我國改善產業結構、推動產業升級、加快產業高端化發展的重要戰略部署。通過梳理現代產業體系發展要點,從發展環境、支撐體系、農業現代化、工業現代化、服務業現代化、產業可持續發展6個維度確定了41個指標,構建現代產業體系的評價體系。以我國各省域為研究對象,通過收集2008年、2010年、2012年、2014年、2016年數據對各地現代產業體系構建狀況進行評價分析。結果表明:我國現代產業體系建設整體向好且東部地區領跑優勢明顯;在評價體系的六個維度中農業現代化發展速度較快,但不同地區之間懸殊過大;現代產業體系重點區域的協調發展優勢明顯。構建完善現代產業體系,應當從加大重視程度、強化整體認知、明確發展任務、構建區域協調發展機制等方面入手。

關鍵詞:現代產業體系;評價體系;產業鏈現代化

中圖分類號:F124? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2021)08-0090-13

現代產業體系對國家培育新興產業、打造產業競爭優勢、實現各產業互動發展等具有重要支撐作用。發展現代產業體系既是優化產業結構的戰略任務,又是我國促進經濟高質量發展的重要途徑。黨的十七大報告提出“發展現代產業體系,大力推進信息化與工業化融合,促進工業由大變強,振興裝備制造業,淘汰落后生產能力”。此后,各省級政府結合當地資源稟賦、產業基礎、地理位置等,加快推進現代產業體系構建。黨的十九大報告提出我國需要“貫徹新發展理念,建設現代化經濟體系”的新要求。事實上,現代產業體系正是現代化經濟體系的主要內涵和戰略重點之一。黨的十九屆五中全會指出,我國應當加快發展現代產業體系,推動經濟體系優化升級,推進產業基礎高級化、產業鏈現代化,提高經濟發展質量和效益。由此可見,構建現代產業體系具有重要的現實意義。

一、相關文獻綜述

自2007年國家提出發展現代產業體系后,學者們基于不同視角對現代產業體系進行了研究。本文從現代產業體系、現代產業體系評價指標、現有評價指標的不足三個方面對相關文獻予以綜述。

(一)關于現代產業體系的研究

現階段,學術界主要從三個視角研究現代產業體系:第一,關于現代產業體系的科學內涵及特征。不同學者對于現代產業體系內涵分析的角度不同,但研究成果都在強調現代產業體系的“整體系統性”。如向曉梅從橫向、縱向兩個維度分別考察現代產業體系,認為現代產業體系是產業鏈條完整、產業優勢集聚、競爭力強的產業系統。除此之外,開放性、融合性、集聚性、可持續性、動態性等也是現代產業體系的特征[1]。第二,現代產業體系的形成機制。有的學者以國際化的視角探究現代產業體系的形成。這類研究強調了技術創新與制度創新的重要性,并認為現代產業體系是建立在技術創新和制度創新基礎之上的產業創新[2]。不同于研究國外發展經驗的研究方法,有學者從我國產業發展本身出發探究現代產業體系構建的機制。此類研究認為,發展現代產業體系主要依靠產業結構優化升級來實現。產業結構優化升級是產業結構合理化和高度化的有機統一[3]。第三,構建現代產業體系的路徑及目標。芮明杰通過探尋產業體系運行邏輯以及關鍵點提出了構建現代產業體系的“加、減、除、乘”四種模式[4]。盛朝迅以現代產業體系的發展瓶頸為研究起點,提出要按照“培育高端要素、構建協同機制、優化發展環境、促進四個協同”的思路來構建[5]。

(二)關于現代產業體系評價指標的研究

部分學者嘗試構建現代產業體系的綜合評價指標。現有關于評價指標研究的文獻可以分為兩大類:一類研究從現代產業體系的特征出發,總結出評價現代產業體系的不同維度。如陳展圖從集聚度、協調度、創新度、融合度、開放度、支撐度、生態度七個維度構建指標,對我國26個省會城市進行評價并根據結果將省會城市劃分為四個梯隊[6]。張冀新在上述七個維度中提煉出協調度、集聚度、競爭度三維模型對我國三大城市群(長三角、珠三角、京津冀)的現代產業體系情況進行了評價[7]。張曉寧、顧穎重點關注了融合度、集聚度、競爭度這三個維度,構建出陜西省的現代產業體系評價指標,對陜西省產業體系進行了評價分析[8]。另一類研究則是從政府對現代產業體系提出的四點要求出發,構建了“實體經濟—科技創新—現代金融—人力資源”的評價模型。郭詣遂等借助這四個維度對江蘇省現代產業體系進行了評價分析[9];劉冰、王安從這四個方面討論了山東省各地現代產業體系建設存在的問題和短板[10]。

(三)現有評價指標的不足

上述文獻總結了評價現代產業體系時需要關注的因素,但這些研究在構建評價指標時忽略了現代產業體系發展過程中的關鍵性要點,主要體現在兩個方面。

1.產業結構與現代產業體系

國外學者關于產業結構相關問題研究較早且得出了眾多影響深遠的結論,國內學者常常因為忽略前提假設、動態變化等錯誤地將西方學者的結論運用到我國現代產業體系相關研究上。Fisher按照人類經濟活動的三個階段將所有經濟活動按產業劃分為三種不同類型,即三次產業劃分法[11]。隨后西方學者研究發現,伴隨著經濟的發展,勞動力從第一產業流向第二產業,最終轉移至第三產業,第一產業國民收入占總體國民收入的比重呈現下降的趨勢,而第二產業與第三產業的比重呈不斷上升的發展趨勢[12]。在此類研究結論的影響下,有不少國內學者過多地看重第二產業、第三產業的發展對于產業體系發展的積極作用,對我國現代產業體系也產生了錯誤的解讀。但也有學者意識到產業結構與產業體系之間的不對等性,賀俊、呂鐵曾指出過于強調第二產業與第三產業的研究忽視了影響一國產業結構因素的多樣性和復雜性[13]。由此可見,對于現代產業體系的產業結構衡量不能單純地從第二、三產業的發展情況去考慮。而現有評價指標在考察產業結構協調度時以第二、三產業增加值占 GDP 比重來衡量[6-7],這顯然是不合理的。因此,本文在構建現代產業體系評價體系時摒棄了將三次產業融合在一起對產業結構進行測度的方法,而是引入農業現代化、工業現代化、服務業現代化分別測度三次產業的現代化發展水平。

2.長期發展與現代產業體系

現代產業體系并非一成不變的,而是伴隨著社會生產力的發展和人民消費結構的升級不斷向前演進[14]。在演進過程中,產業體系不斷自我更新、不斷進行技術進步,且催生出大量的新興產業[4]。對于現有產業而言,其發展的動態性能夠體現出產業在經濟發展中地位的升級,現代產業體系只有不斷適應經濟發展階段的新要求,才能實現經濟發展的高效益和高增長[15]。產業體系就像一個有機生命群體一樣在不斷成長著、不斷進化著。無論是傳統產業體系,還是現代產業體系,都是內涵和結構形態不斷演進的概念[16]。學者們關于動態演進的論述的本質就是為了現代產業體系能夠長久穩定發展,因為只有在長期的視角下動態的過程、動態的演進才有意義。現有關于評價體系的文獻沒有注意到該問題,所構建的指標也未能反映出如何評價現代產業體系的長期發展性。為衡量不同地區現代產業體系的長期發展性,本文構建的評價體系引入了支撐體系、發展環境兩個維度。

二、現代產業體系圓環模型的構建

在現有現代產業體系相關理論分析的基礎上,通過梳理現代產業體系發展要點、評析現有評價指標,構建了現代產業體系圓環模型。相較于已有的評價指標,本文構建的現代產業體系圓環模型客觀處理了三次產業與現代化水平之間的關系,且關注到了現代產業體系的長期發展性。本文構建的評價體系包括發展環境、支撐體系、農業現代化、服務業現代化、工業現代化、產業可持續發展六個維度。六個維度之間彼此關聯、層次清晰、邏輯有序,共同決定了現代產業體系的有效運轉。六個維度按照邏輯關系可進一步整理為外環層、中環層和內環層。外環層由發展環境與支撐體系構成,這兩個維度從制度、環境、技術、資本等方面為中環層和內環層各維度的發展提供支持,對現代產業體系的整體發展起到保駕護航的作用。中環層包括農業現代化、工業現代化、服務業現代化,這三個維度彼此融合且聯動發展,其中工業的相關發展起到了基礎性的推動作用。產業可持續發展則對應內環層,它是所有產業運行的最終目標,產業的發展要以綠色化發展為導向。

(一)外環層:發展環境與支撐體系

作為外環層的支撐體系與發展環境決定了現代產業體系能否長久平穩高效發展。這兩個維度為現代產業體系長期發展注入了源源不斷的內在動力。無論是單獨的產業發展,還是產業的集群發展,都是幫助其更好更快發展的主要推動力。對于單獨的產業發展,強有力的支撐體系通過提供產業發展所需的各種有形資源和無形資源,為現代產業體系的長期發展保駕護航。就產業集群發展而言,產業集群已經成為經濟發展過程中一個非常明顯的現象,是現代產業體系的基本特征[17],而良好的發展環境通過提升一個地區的市場活躍度帶動各個產業的發展活力,為產業的集群發展添磚加瓦。如果發展環境不景氣或支撐體系建設不足,現代產業體系會因受限于這兩個維度無法做到持續性高效運作。

(二)中環層:農業現代化、工業現代化、服務業現代化

中環層包含的農業現代化、工業現代化、服務業現代化能夠直觀反映一個地區的現代產業體系建設優劣。現代產業體系是現代農業、高級服務業、先進制造業的相互融合和統一發展的良性系統[15],其融合性表現為三大產業彼此關聯、協同發展。在三大產業聯動融合的過程中,工業發展是重中之重,工業化是實現現代化的重要前提[18-19],以工業化為先導才能更好地實施經濟現代化戰略[20]。工業技術的重大突破為農業與服務業現代化發展提供了強有力的技術指導。以人類歷史上的四次工業革命為例,18世紀60年代中期,第一次工業革命中工廠制取代小型作坊,大幅度提高了農業和手工業的生產效率。19世紀70年代的第二次工業革命以電的發明使用為標志,生產方式由“蒸汽時代”邁入了“電氣時代”。電話、內燃機、發動機等多個產品的問世在便利人民生活的同時增強了各行業的生產能力,工業發展的重要性日漸凸顯。20世紀40年代第三次工業革命的到來,在科學技術的帶動下催生了大批新型企業,第三產業得到了前所未有的迅猛發展,開辟了信息時代。而到了20世紀80年代,在電子技術、網絡技術、納米技術的影響下,工業迎來了新一輪的革命即第四次工業革命。跨學科多領域的合作研究在加速全產業發展進程的同時也影響了人類生活方式和思維方式[2]。基于以上歷史考察可看出,工業的發展可以幫助提高全產業的生產效率、運轉質量和經濟效益。

(三)內環層:產業可持續發展

產業可持續發展作為現代產業體系發展總目標,引導著產業發展在生產資源的配置過程中朝著綠色可治理的方向前進。秉持可持續發展的理念可以幫助企業在生產經營過程中更有針對性地應對能耗高、污染高的環節,逐步提升所在產業的綠色化發展能力。芮明杰在探討傳統產業向現代產業轉型時提出了“加、減、乘、除”四種模式,其中“除”的本質就是綠色發展、清潔發展[4]。只有控制住生產鏈上的能耗大、污染大的環節,才能實現真正意義上產業的現代化轉型。可持續發展是我國發展理念的重要體現。秉持“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,實現資源節約是為了更好地實現現代產業體系的長遠發展。

三、指標及權重確定

(一)指標選擇

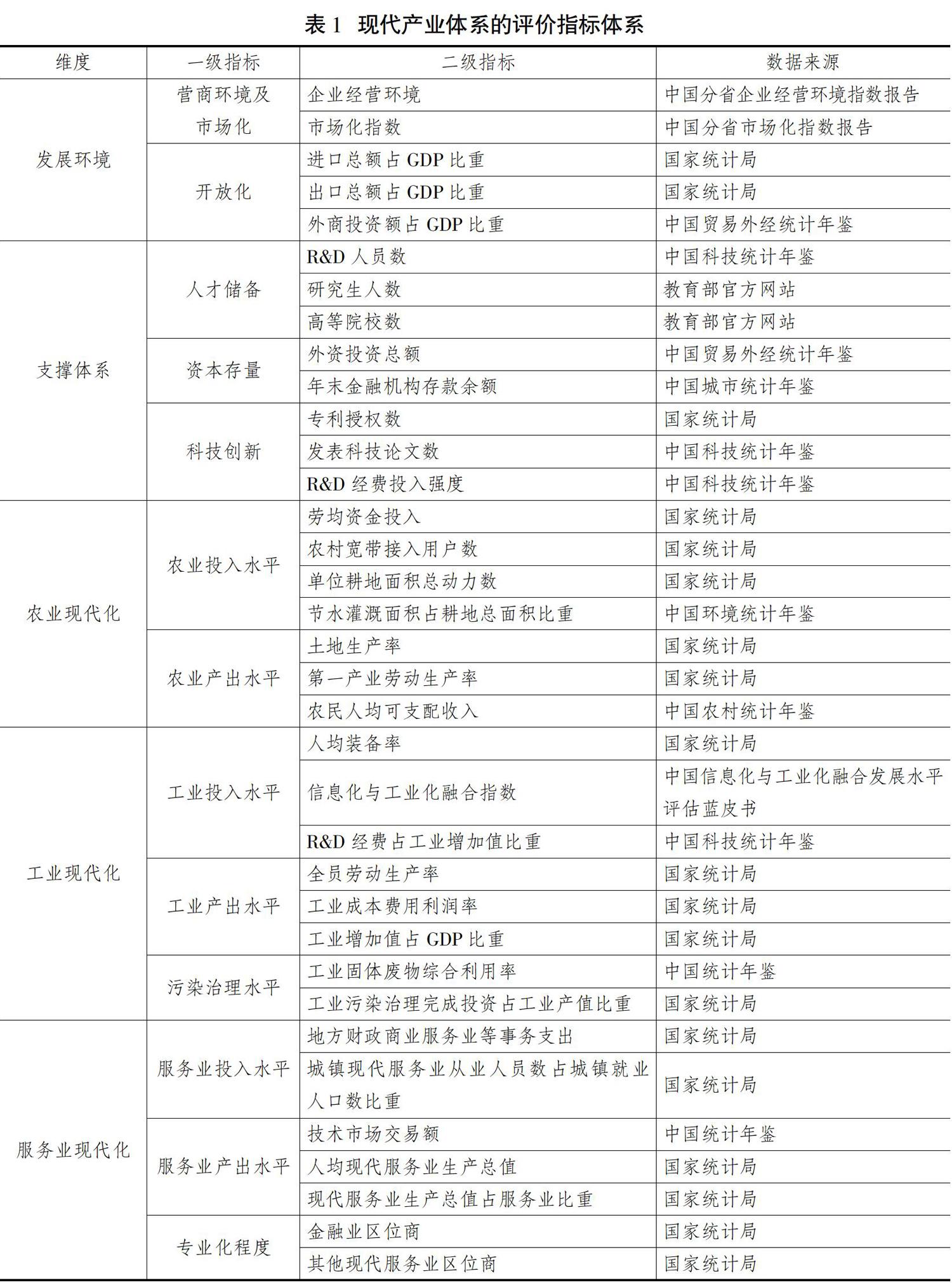

評價體系指標選擇過程中應堅持系統合理、獨立可比、操作可行的原則。系統合理原則體現在本文的指標選擇以評價體系圓環模型為基礎,注重各個維度之間的聯系,力求做到邏輯清晰、層次分明,形成一個科學合理的評價體系。獨立可比原則體現在本文選取的指標在技術層面做到既能橫向比較以便判斷不同地區的發展差異,又能縱向比較以便觀察同一個地區的動態變化。操作可行原則體現為評價需要根據指標進行數據收集,選擇指標不僅要符合理論邏輯,而且要考慮數據的可得性和處理的可操作性。此外,為保證后續研究的方便,評價體系選取的指標均為正向。最終確定了17個一級指標、41個二級指標,具體如表1(下頁)所示。

1.發展環境指標

在發展環境方面,這里針對產業的國內發展和國際發展構建了兩個一級指標。開放化對應國際發展情況,營商環境及市場化對應產業的國內發展。在國際發展的視角下,現代產業體系需要把握經濟全球化新趨勢新特點,芮明杰在研究現代產業體系構建路徑時指出通過放寬外資市場準入、鼓勵本土產業“走出去”,以高水平的開放推動產業高質量發展[4]。為了評價各地區產業發展的“引進來”和“走出去”,這里引入了進口總額占GDP比重、出口總額占GDP比重、外資投資額占GDP比重三個指標。這三個指標的選取與已有研究在評價各地產業體系開放度時選取的指標類似[6-7]。在國內發展方面,企業是產業發展的主體,企業核心能力以及綜合競爭力的提升是產業轉型升級的根本來源[3],產業體系的國內發展可以由企業層面反映,通過企業所處地區的營商環境與市場化指數進行測度。

2.支撐體系指標

支撐體系則包括人才儲備、資本存量、科技創新三個方面。現代金融、科技創新、人力資源等協同發展是經濟發展的基礎、產業發展的基石[21]。人才儲備通過一個地區的R&D人員數、研究生人數、高等院校數來衡量。現代產業體系的成長需要良好的資本環境[22],資本存量用外資投資總額、年末金融機構存款余額來反映。科技創新對于產業體系發展同時存在長期和短期影響[23],包括專利授權數、發表科技論文數、R&D經費投入強度三個指標。

現有評價指標中,也有文獻關注了科技創新、現代金融、人力資源、實體經濟并以此選取了相關指標[10],但其所構建的指標僅從這四點出發而忽略了現代產業體系發展中的其他重要問題(如綠色生態等)。本文將上述四點提煉為支撐體系,作為圓環模型中的一個維度來呈現。除此之外,圓環模型還關注了其他問題。相較而言,本文的指標選取更加系統,考慮更加全面。

3.農業現代化指標

農業現代化指標參考蔣和平、黃德林對農業現代化評價的研究,以勞均資金投入、農村寬帶接入用戶數、單位耕地面積總動力數、節水灌溉面積占耕地總面積比重來衡量各地區的農業投入水平;以土地生產率、第一產業勞動生產率、農民人均可支配收入來衡量各地區的農業產出水平[23]。

4.工業現代化指標

在工業現代化評價方面,國內學者陳佳貴、黃群慧等進行了大量有價值的研究。參照他們的研究思路,本文利用以人均裝備率、信息化與工業化融合指數、R&D經費占工業增加值比重刻畫工業投入水平;以全員勞動生產率、工業成本費用利潤率、工業增加值占GDP比重來衡量工業產出水平[24]。除此之外,工業污染是發展過程中不可忽視的重要環節,因此以工業固體廢棄物綜合利用率、工業污染治理完成投資占工業產值比重來衡量各地的污染治理水平。

5.服務業現代化指標

本文用地方財政商業服務業等事務支出、城鎮現代服務業從業人員數占城鎮就業人口數比重測度服務業投入水平;用技術市場交易額、人均現代服務業生產總值、現代服務業生產總值占服務業比重測度服務業產出水平;以金融業區位商、其他現代服務業區位商刻畫各地的專業化程度。而對于現代服務業的界定參照鄧澤霖等學者在研究我國現代服務業時的處理方法,將第三產業中的金融保險業和其他行業視為現代服務業[25]。

6.產業可持續發展指標

產業可持續發展可利用各地的治理情況、綠化情況、天氣情況以及水資源情況進行衡量。治理情況由環境污染治理投資總額、環境污染治理投資總額占GDP比重刻畫;綠化情況包括各地的森林覆蓋率、城市綠地率;天氣情況用每年空氣達標天數來反映;而水資源情況則直接通過各地的人均水資源量來確定。

(二)權重計算

評價體系中權重的確定采用主成分分析與優序圖分析相結合的方法。本文確定了六個維度中二級指標的權重。根據檢驗結果,六個維度中農業現代化、工業現代化、發展環境、支撐體系四個組別通過了主成分分析的先驗檢驗,具體數據如表2(下頁)所示。從表2可知:四組的KMO檢驗值均在0.5~1之間;Bartlett檢驗結果顯示,相應的顯著性概率小于0.001,適合使用主成分分析方法。四個組別的累計方差貢獻率均大于70%,說明通過主成分分析所提取的公因子能夠包含各組別原始指標數據信息70%以上,利用此方法確定的權重具有一定合理性。通過檢驗的四個維度,其各自包含的二級指標權重等于以主成分的方差貢獻率為權重,對該指標在各主成分線性組合中的系數進行加權平均的歸一化。對于未通過主成分檢驗的服務業現代化和產業可持續發展,采用優序圖法,通過對比平均值構建優序圖矩陣和權重表確定其下設二級指標的權重。

確定二級指標權重后,用標準化后的數據與對應指標權重相乘得出六個維度得分數據。通過檢驗發現,六個維度的得分數據通過了主成分分析的KMO檢驗和Bartlett球形檢驗(KMO值為0.78,Bartlett檢驗P值約為0.000),且累計方差貢獻率達到了80.07%。按照相關公式計算即可得出六個維度的權重,最終六個維度的權重確定如表3所示。

四、區域現代產業體系評價

(一)數據說明

本文收集了我國31個省份5個年度(2008、2010、2012、2014、2016)的指標數據。現代產業體系這一概念最早于2007年提出,因此本文以2008年為研究數據起點。考慮到數據變化速度問題,這里進行隔年分析,只收集各地區偶數年份數據。

在數據獲取過程中存在個別指標數據不全的情況,為了進一步保證各地區之間的可比性,這里對缺失值進行了平滑處理,將估計值代入評價體系中進行測算。具體包括:第一,黑龍江省缺少2010年、2012年三次產業各自的從業人數。本文以該省1998—2009年的平均增速為基準對其進行估計。第二,除上海市之外的地區缺失農村寬帶接入用戶數2008年、2010年數據,以各自2011—2018年數據的平均增速進行測算。上海市沒有披露歷年的農村寬帶接入用戶數,考慮到上海市的現代化程度較高,本文以農村人口占上海市總人口的比例乘以上海市全部寬帶接入用戶數進行測算。第三,天津市城市綠地面積缺少2008年數值,這里以2009—2018年平均變化速度對其進行估計。第四,西藏缺少2008年、2010年工業污染治理完成投資數據,以2011—2017年平均變化速度對其進行估計。第五,所有地區缺少企業經營環境2014年以及信息化與工業化融合指數2008年、2010年數據,以現有數據的平均變速進行估計。

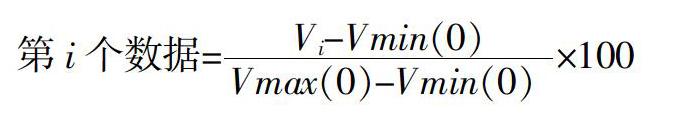

為了消除各指標之間的量綱問題和確保各地區的縱向可比性,本文選擇2008年的數據為基期數據對原始數據進行“0~1標準化”。其計算公式如下:

Vi 是該數據的原始值,Vmin(0)是該指標在2008年的所有地區之間的最小值,Vmax(0)是該指標在2008年的所有地區之間的最大值。經過處理,所有地區基期年份的數據范圍是0~100,其余年份的數據允許大于100或小于0,以此來觀察同一地區的縱向變化。

(二)評價結果

基于本文構建的評價體系,利用處理后的數據對我國31個省份2008—2016年的現代產業體系發展進行評價,各地區的評價結果如圖1所示。

1.現代產業體系發展整體向好,農業現代化推進較快

在五個評價年度內,所有地區的評價分均呈現逐年遞增的趨勢,反映出我國現代產業體系的建設漸入佳境。全國平均值由27.04逐年上升至52.44。在所有省份中,動態變化最明顯的省份是廣東省,該省的總體評價分由47.92升至101.36。而西藏是所有省份中變化最小的地區,2016年評價分為24.62,2008年評價分為14.40。在評價體系細分的六個維度上,我國各省份在農業現代化的發展上取得了較大的進步。如圖2(下頁)所示,我國農業現代化增長趨勢最為顯著。2016年全國農業現代化發展平均得分為71.45,其數值遠高于2008年的28.37。但是該數值的表現并不意味著所有省份的農業現代化推進都好,從下文的分析中可以看出,這是因為發展較好的省份拉高了平均分。除農業現代化外,各地支撐體系的評價分也有不小的提升。但各地在產業發展的過程中對于綠色發展的重要性認識不夠,從圖2中可以看出,可持續發展維度在評價體系六個維度中發展進度最慢且呈現波動增長的趨勢,2014年產業可持續發展得分突然下降,主要原因是產業發展過于追求生產力提升而使得我國出現大規模的霧霾現象,環境惡化嚴重。此后,政府逐漸重視發展過程中的環境保護問題,產業可持續發展評價分也在2016年再次出現增長。

2.各省域現代產業體系發展差距顯著且排名波動明顯

通過對每個評價年度進行橫向比較,可以看出各省份差距較為明顯。2016年排名最低的西藏評價分為24.61,同年位于第一名的北京市評價分高達113.67。現代產業體系發展情況較好的地區常年保持較高的評價分。例如,北京市充分發揮了“首都引領”的作用,在每年的評價排名中均列第一;作為經濟強省的廣東、江蘇的產業體系發展緊隨其后。而對于建設能力有所欠缺的地區,如西藏、甘肅在2016年的評價分較低,分別為24.62和28.39。在排名比較方面,31個省份中只有6個省份在2008年和2016年排名相同,其余地區均出現不同程度的波動情況。

3.四大區域發展狀況不同,制約因素迥異

按照四大經濟區域劃分,東部地區的產業體系建設一向高走,在四大區域中常年處于領先地位,評價分由2008年的42.28穩步升至77.96。與東部地區相反,西部地區的現代產業體系建設起點低且速度較慢。在每個評價年度,西部地區均屬于落后狀態。中部與東北兩個地區的產業體系總體情況類似,但是中部地區發展速度比東北地區快。在前四個評價年度,東北地區的得分略高于中部地區,但2016年中部地區第一次實現反超,評價分為44.62,比東北地區評價分高了1.43(見圖3)。

四大區域農業現代化發展懸殊過大,在產業可持續發展維度差距較小。在農業現代化發展推進過程中,東部地區表現突出,2016年得分高達97.11,而西部地區農業發展較為落后,得分為40.06(見表4)。雖然農業是所有地區最早開始發展的產業,但從數據可以看出,如何對農業進行升級改造,仍是我國大多數地區需重視的問題。可持續發展雖然在各地區之間差距最小,但得分均不高,說明各地在努力建設現代產業體系的過程中,對環境保護的重視程度有待加強。

(1)全面發展的東部地區

東部地區的現代產業體系的建設水平最高,在各維度內的評分均為第一。東部地區的快速發展主要得益于活躍的產業融合和強有力的支撐體系。以2018年全國219家國家級經濟技術開發區為例,擁有數量較多的江蘇省、浙江省及山東省均位于東部地區,這三個省份共有62家經濟技術開發區,合計占比28.31%。東部地區覆蓋的長三角、珠三角以及環渤海城市群是我國現代產業的高度聚集區。除此之外,東部地區的北京、上海是我國資本、人才、技術的主要聚集地,各項資源使得該區域的產業鏈不斷向高端化延伸。

(2)工業先行的東北地區

東北地區工業發展較好,但服務業現代化建設水平不足。早些年高端人才的流失、產業結構調整緩慢制約了該地區現代產業體系建設。但現階段整體有所好轉,自國家逐步推進振興東北系列戰略后,東北地區憑借原有的工業基礎,不斷進行產業升級。從數據上看,2016年東北地區的工業現代化水平以53.67分位居全國第二,僅次于東部地區。除此之外,東北地區高校眾多,加上當地政府出臺了相關人才扶持政策,該地區人才流失的狀況大有改善。

(3)平穩發展的中部地區

中部地區產業發展依賴于強有力的支撐體系。早期中部地區的現代產業體系建設情況不太樂觀,多數產業處于發展的初級階段。該地區的工業現代化水平在四大經濟區域中發展最為落后,2016年評價分為46.25。但近些年,中部地區的產業發展情況有所好轉,主要體現在該地逐漸完善的支撐體系方面。從人才儲備來看,該區域相較于東北及西部地區人才資源更為豐富。此外,中部地區由于具備豐富而廉價的勞動力吸引不少企業進入該地,由此帶來了大量資本的流入。中部地區良好的發展勢頭從2016年該地評價分首超東北地區即可看出。

(4)亟待提升的西部地區

西部地區的農業發展落后,發展環境不佳,在人才、資金等方面支撐力量不足。2016年西部地區的農業現代化得分是40.06,發展環境評價得分為18.42,支撐體系得分只有21.29,西部地區這三個維度的評價分在四大地區中均排名最末。西部地區缺乏優勢產業,各方面的基礎薄弱且受限于地理位置,該地區的市場活躍度不高。除此之外,該地區教育資源匱乏,對于高端人才的吸引力有限。各種不利因素均制約著西部地區的現代產業體系發展。

4.區域協調發展優勢突出,聯動效應凸顯

黨的十八大以來,中央提出了京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角區域一體化發展等一系列區域發展戰略。這里對京津冀、長三角、長江經濟帶三大重點區域的現代產業體系進行分析評價。從圖4(下頁)可以看出,我國區域經濟發展優勢明顯,且長三角地區及京津冀地區發展呈現遠超全國平均水平的趨勢。從橫向比較來看,評價年度內三大重點區域得分均高于全國平均水平。其中,表現最好的是長三角地區,2016年長三角地區評價分高達81.61,同年全國平均水平為52.44。京津冀地區的發展同樣亮眼,每年的評價分雖然未趕超長三角地區,但遠遠超出全國平均水平。相較而言,長江經濟帶在三大區域中發展有待提升。2008年長江經濟帶評價分與全國平均水平相差無幾,但隨后發展優勢逐漸凸顯。到了2016年,長江經濟帶評價分為57.62,同年全國平均水平為52.44。從縱向比較來看,長三角地區進步最明顯,2016年評價分比2008年評價分高出38.59分。京津冀地區評價分提升了31.43,長江經濟帶評價分增加了29.32。而全國平均水平由27.04變為52.44,得分增加了25.40。

五、結論與政策建議

通過上述分析,可得到如下結論:首先,我國現代產業體系整體向好。相較于早期,目前我國各地的現代產業體系發展取得了顯著進步,但仍有較大的提升空間。其次,各地區現代產業體系的比較在橫向上表現為不同地區之間差距明顯,縱向上表現為同一地區顯著提升的特點。最后,不同地區發展狀況各不相同,但區域間的協調發展態勢良好。為了穩步發展現代化產業體系,推動產業優化升級,實現高質量發展,應重點從如下方面著手:

第一,加大重視程度,成立專門規劃部門。現代產業體系建設是一個長期過程,雖然各地的產業體系正在向著更加現代化的方向發展,但現代產業體系的建設仍有較大的提升空間。各個地區的政府部門應當給予充分的重視,成立專門的現代產業體系規劃小組,組織專業人才針對各地的具體情況進行深入調查研究,制定切實可行的政策。通過政策制定指引各產業做到發展節奏明確、建設目標清晰、依賴路徑合理。只有政府對問題做到充分關注,產業體系的建設才會更有成效。

第二,強化體系建設的整體性認知,打造現代產業體系的協同機制。建設現代產業體系是一個系統性任務,需要從三次產業的現代化推進、發展環境的優化、支撐體系的打造、產業可持續發展理念的引導等方面同時發力。要根據具體情況對六個維度的重視程度有所區別,做到重點突出。如果只側重于某個單獨的維度,可能會放慢現代產業體系的構建速度,只注重發展環境和支撐體系的營造會導致各產業的生產率低下,而只致力于三次產業的結構優化會導致產業發展出現后續動力不足的現象,一味關注環境治理則可能降低產業發展的經濟效益。因此,現代產業體系的構建需要注重各項資源之間的整合,充分發揮各要素的協同作用,加強六個維度之間的聯動。傳統產業的現代化改造升級,應基于現有的產業發展基礎,從人才、資本、科技等方面為其提供后續支持,從提高市場活躍度上為其營造良好的發展環境,以綠色可持續發展為導向推動產業的持久發展。

第三,各地在現代產業體系構建時要充分結合本地情況,有針對性地確定各自的發展任務。在產業體系的建設過程中,應重點關注各項要素的質量轉變,不斷優化各地區的產業結構。東北地區要秉持工業先行的理念,憑借豐富的工業基礎帶動相關產業的現代化發展。西部地區應抓住“一帶一路”這個重大歷史機遇,不斷激發市場活力,優化該地區的營商環境,帶動該地區的產業發展,盡早完成“彎道超車”。對東部地區而言,在保持高水平的同時要發揮引領作用,帶動其他地區的發展,為我國現代產業體系建設水平的整體提升貢獻力量。

第四,重視農業現代化的發展。我國大多數地區的工業現代化發展程度普遍較好,但不同地區在農業現代化發展水平方面差距較大。現階段,欠發達地區應加大對農業現代化的重視程度,以縮小與現代產業體系發展較好地區的差距。一方面,對于資源稟賦較好的地區,應致力于將優質的生產要素進行高效率的產出,致力于提高農業經濟效益,增強農業國際競爭力;另一方面,應不斷加大對農業技術經費的投入力度,通過提高農業科技人員數量和農業技術進步貢獻率,提升我國農業的創新能力。

第五,著力打造區域現代產業體系協調發展機制,構建區域現代產業體系發展新格局。我國地域遼闊,區域間的協調發展是各地現代產業體系實現跳躍式發展的重要途徑之一。位于國家戰略規劃區域內的各地政府應當主動打破行政區域的劃分限制,統一思想認識。切實推行區域內跨省份的深度合作,在政策制定、資源共享等方面打造共同體,為區域內現代產業體系的一體化發展、聯動式發展提供強有力支撐。通過加速生產要素區域內的流動,實現資源的優化配置,推動產業的集群發展。

參考文獻

[1]向曉梅.著力構建現代產業體系[J].港口經濟,2008(9):42.

[2]劉文勇.現代產業體系的特征考察與構建分析[J].求是學刊,2014(2):52-58.

[3]周權雄,羅莉婭.現代產業體系的構建模式、路徑與對策[J].探求,2013(4):71-76.

[4]芮明杰.構建現代產業體系的戰略思路、目標與路徑[J].中國工業經濟,2018(9):24-40.

[5]盛朝迅.構建現代產業體系的瓶頸制約與破除策略[J].改革,2019(3):38-49.

[6]陳展圖.中國省會城市現代產業體系評價[J].學術論壇,2015(1):83-87.

[7]張冀新.城市群現代產業體系的評價體系構建及指數測算[J].工業技術經濟,2012(9):133-138.

[8]張曉寧,顧穎.陜西現代產業發展新體系的測量、評價與構建研究[J].西安石油大學學報(社會科學版),2015(3):12-19.

[9]郭詣遂,于鳴燕.江蘇現代產業體系評價模式及構建路徑研究[J].中國經貿導刊,2020(12):47-49.

[10]劉冰,王安.現代產業體系評價及構建路徑研究:以山東省為例[J].經濟問題探索,2020(5):66-72.

[11]FISHER A. The clash of progress and security[M]. London: Macmillan, 1935.

[12]CLARK C. The conditions of economic progress[M]. London: Macmillan, 1940.

[13]賀俊,呂鐵.從產業結構到現代產業體系:繼承、批判與拓展[J].中國人民大學學報, 2015(2):39-47.

[14]詹懿.中國現代產業體系:癥結及其治理[J].財經問題研究,2012(12):31-36.

[15]張明哲.現代產業體系的特征與發展趨勢研究[J].當代經濟管理,2010(1):42-46.

[16]龔紹東.產業體系結構形態的歷史演進與現代創新[J].產經評論,2010(1):21-28.

[17]劉釗.現代產業體系的內涵與特征[J].山東社會科學,2011(5):160-162.

[18]趙嘉,唐家龍.美國產業結構演進與現代產業體系發展及其對中國的啟示——基于美國1947—2009年經濟數據的考察[J].科學學與科學技術管理,2012(1):141-147.

[19]郭朝先.當前中國工業發展問題與未來高質量發展對策[J].北京工業大學學報(社會科學版),2019(19):50-59.

[20]陳佳貴,黃群慧.工業發展、國情變化與經濟現代化戰略——中國成為工業大國的國情分析[J].中國社會科學,2005(4):4-16.

[21]盛朝迅.構建現代產業體系的思路與方略[J].宏觀經濟管理,2019(1):37-43.

[22]王海兵,楊蕙馨.創新驅動與現代產業發展體系——基于我國省際面板數據的實證分析[J].經濟學(季刊),2016(4):1351-1386.

[23]蔣和平,黃德林.中國農業現代化發展水平的定量綜合評價[J].農業現代化研究,2006(2):87-91.

[24]陳佳貴,黃群慧.工業現代化的標志、衡量指標及對中國工業的初步評價[J].中國社會科學,2003(3):18-28.

[25]鄧澤霖,胡樹華,張文靜.我國現代服務業評價指標體系及實證分析[J].技術經濟,2012(10):60-63.

Construction and Measurement of Evaluation System of Modern Industrial System

FAN He-jun? ?HE Si-jin

Abstract: The development of a modern industrial system is an important strategic plan to improve the industrial structure, promote industrial upgrading, and accelerate the high-end industrial development in China. This paper sorts out the main points of the development of the modern industrial system, determines 41 indicators from the six dimensions of development environment, support system, agricultural modernization, industrial modernization, service industry modernization, and industrial sustainable development, and builds an evaluation system for the modern industrial system. And taking the provinces as the research object, through collecting the data of 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 to evaluate and analyze the status quo of the modern industrial system in each region. The results show that China is good overall and the leading advantage in the eastern region is obvious; in the six dimensions of the evaluation system, the development of agricultural modernization is relatively fast, but the gap between different regions is too large; the coordinated development advantage of the key areas of modern industrial system is obvious. To build and improve modern industrial system, we should start with increasing emphasis, strengthening overall cognition, clarifying development tasks, and building a regional coordinated development mechanism.

Key words: modern industrial system; evaluation system; industrial chain modernization