家國情懷視域下 鄉土課程的開發與實踐

[摘 要] 一方水土養一方人,每所學校都會有自己的文化氣質,開發根植于深厚鄉土文化土壤的特色課程,開展貼近于學生生活、服務于學生發展的綜合實踐活動,有助于營造有生命活力的校園文化氛圍,傳承文化基因;有助于學生建立鄉土文化自信,厚植家國情懷。本文以“走進溧陽歷史建筑”為例談談鄉土課程的開發與實踐。

[關鍵詞] 家國情懷;鄉土教育;校本課程;歷史建筑

2020年,我校“指向家國情懷培育的和雅校本課程建設”被確立為常州市中小學生品格提升項目,“初中歷史教學中家國情懷的培育研究”被確立為省級教育科研課題,該課題旨在為探尋學生家國情懷的培育路徑貢獻學科力量。

一、家國情懷視域下學校教育的重要性

家國情懷是新時代中國公民的必備素養之一,對落實立德樹人的根本任務具有重要教育價值。習近平總書記說:青少年階段是人生的“拔節孕穗期”,是最需要精心引導和栽培的。當下,我們的教學仍然更多偏重知識與能力,缺乏在情感態度價值觀上的目標要求。學校作為價值觀養成的重要場所,在家國情懷的培育中扮演著重要角色。如何發揮好學校這一教育主陣地來開展家國情懷教育,是需要我們一線教師亟待思考的。

二、家國情懷視域下鄉土教育的必要性

家是最小國,國是千萬家。一般來說,人們總會首先對那些他們先接觸到或與他們存在某種關聯的東西產生認同,內化為自己的思維,指導自己的行動。如鄉土文化由于所處地理地位的特殊性,人們通過對它的認同將自己與外界融合起來,進而在此基礎上出現更大范圍的認同。因此,除了愛國主義教育,鄉土教育同樣需要被關注。何謂鄉土教育?鄉土教育就是讓學生在了解家鄉、認識家鄉,增強對家鄉的熱愛,樹立鄉土文化的自信,萌生建設家鄉、報效祖國的信念。從文化的角度來看,一般認為“家”在哪兒,“鄉土”就在哪兒,這是一種身份,更是一種文化認同。

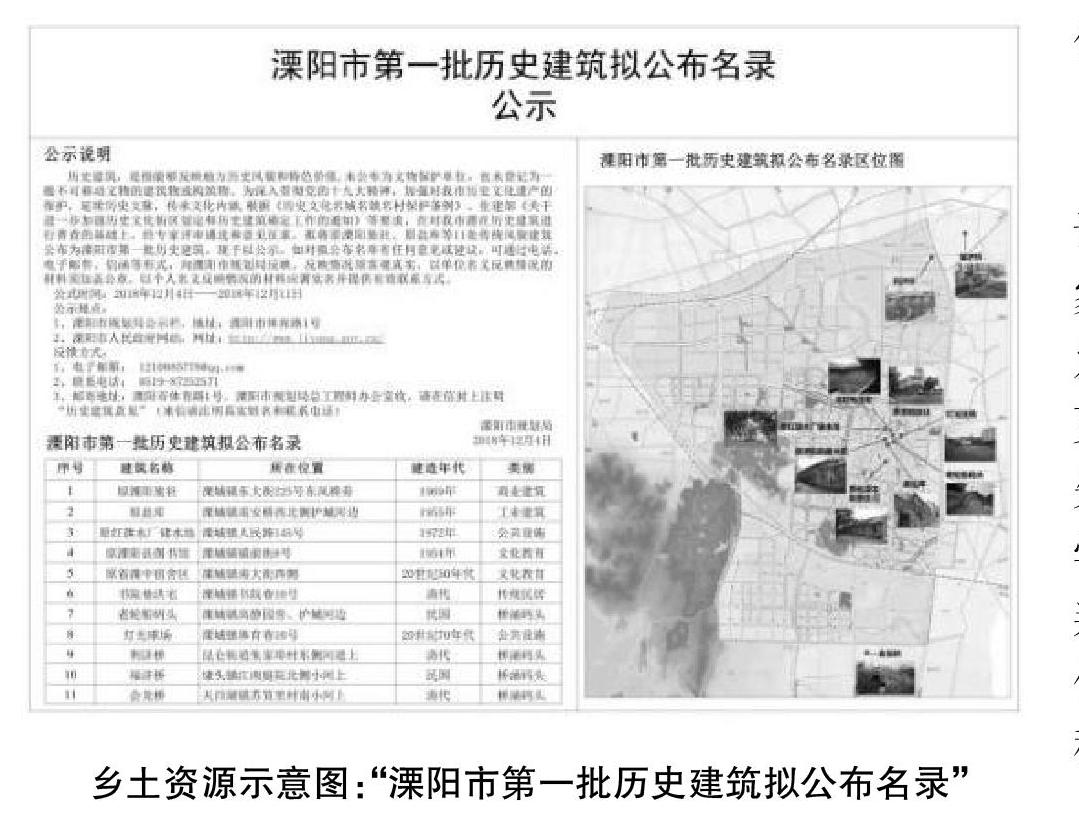

在快速發展的現代教育下,當下的課堂講得更多的是國家文化、城市文化,而鄉土文化幾乎空白,稍微問問很多學生對家鄉歷史都是不了解的,何談來的鄉土情感,更是無法實現對鄉土文化的認同,無法建立對民族、對國家深厚的感情。因此,初中歷史教學不僅要教給學生歷史知識,而且要培養學生歷史情感態度與價值觀,而鄉土教育即可以成為落實情感目標培養的又一途徑,其中開發并實踐鄉土課程無疑是鄉土教育的重要內容。鄉土課程植根于鄉土文化,進行鄉土教育對學生建立鄉土自信是有積極意義的。本文且以“溧陽市第一批歷史建筑”為例談談鄉土課程的開發與實踐。

三、家國情懷視域下鄉土課程的開發與實踐

(一)弘揚優秀鄉土文化,開發鄉土課程

鄉土歷史是中華文明的重要組成部分,它的本身就是國家課程內容之一。把優秀鄉土文化納入學校教育內容,開發鄉土教育課程,對鄉土文化進行深入淺出的解讀,可以有效拓展國家課程的內容和實施領域,加深對國家歷史課程的理解。

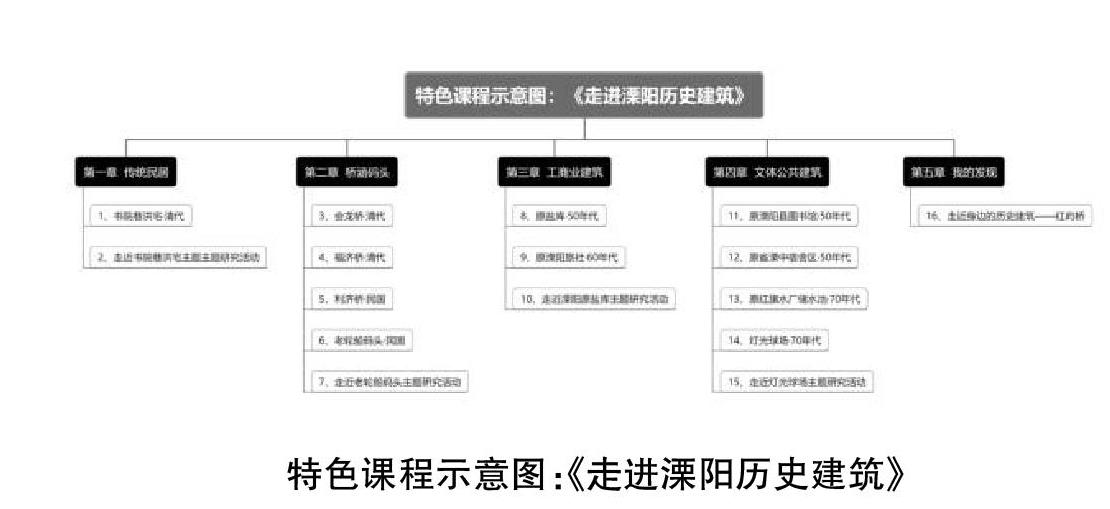

歷史建筑是一座城市凝固的歷史,是一座城市歷史發展的見證,凝結了一代代人的集體回憶。為加強優秀文化遺產的保護與傳承,推動中華優秀傳統文化發展,2018年12月,溧陽市第一批歷史建筑保護名錄發布,將書院巷洪宅、原溧陽旅社、原鹽庫等11處建(構)筑物納入其中。歷史建筑不僅是城市的物質資源,更是文化資源,承載著鄉土歷史的精神文化內涵。為了讓更多年輕一代學生了解家鄉歷史,課題小組成員在做了大量文獻研究、實地考察等工作基礎上對溧陽市第一批歷史建筑進行了課程開發,將歷史資源整合設計成特色課程,將它們引進學校,帶它們走進課堂,以此進一步喚醒學生對鄉土文化的認同與熱愛,堅定學生建設家鄉、報效祖國的意愿。

該課程的開發旨在家國情懷視域下幫助學生了解溧陽歷史建筑,弘揚優秀地域文化,拓寬學生視野,豐富學生生活,增進鄉土文化自信,激發鄉土文化認同,培養社會責任,提升學生品格,落實立德樹人任務。

(二)開展綜合實踐活動,培育家國情懷

陶行知先生說:社會即學校,生活即課堂。課堂教學是家國情懷培育的主陣地,但是家國情懷的培育不能只是課堂的知識說教,在傳統的歷史教學中,悠遠的歷史總讓人感到陌生和遙遠,而綜合實踐活動則能夠幫助學生打破這種距離,增強他們的情感體驗,進而理解歷史。綜合實踐活動要求學生實踐操作與理論學習同步進行,鼓勵學生在“做”中“學”,在“學”中“思”,舉一反三解決遇到的問題。課題組為此開發了校本課程“走進溧陽歷史建筑”,組織學生通過實地走訪、參觀討論等方式,在拉近學生與歷史距離的同時,培養學生學習的主體意識,促進他們的研究性學習,培養他們的實踐操作能力,為培育家國情懷提供良好的平臺。

以組織開展題為“尋訪身邊歷史,傾聽鄉土聲音”實踐活動為例:讓每一名學生根據自己第一階段調查,在新版溧陽市旅游交通地圖上查找并標注歷史建筑的具體位置(或大概位置);發放調研任務記錄表,組織學生以“小導游、研學團”形式實地走訪歷史建筑,現場考察,采訪周邊居民,即時討論,并在旅游地圖上精準標注位置,在地圖APP上進行位置更新(或位置新增);為讓學生有更直觀的體驗,組織學生訪問歷史見證者——原省溧陽中學教師芮金川,聽歷史建筑背后的故事,感知鄉土歷史的溫度,強化調研體會,進而組織學生整理過程性資料、提煉總結并撰寫研究報告等一系列類似于科學研究的綜合實踐活動,讓學生在綜合實踐活動中主動發現問題、分析問題并解決問題,養成良好的學習態度,強化社會責任意識,培育家國情懷。

(三)指導小論文的寫作,培育家國情懷

綜合實踐活動的開展往往容易流于形式,缺乏有效評價的綜合實踐活動很難持續開展,更是無法充分實現家國情懷的培育的目標要求。關注學生過程表現,建立發展性評價體系,讓過程的客觀評價主體更多元、形式更多樣。多年來的實踐經驗說明:歷史小論文的寫作,不失為一個很好的顯性路徑。小論文的寫作要求教師給予學生正確的價值引領,學生在歷史基礎之上,運用比較、判斷、歸納等對鄉土歷史進行思考、評價,反映出的不僅僅是能力的鍛煉,而且是思維的訓練、情感的提升,在潛移默化中培育家國情懷。

例如,校本課程“走進溧陽歷史建筑”第15課“走近燈光球場主題研究活動”中,設計了如下環節:

【城市建筑記錄】

“我眼中的燈光球場”:(1)根據現存燈光球場建筑結構,請你選擇一個最美的角度,畫出它的美,并說說它美在哪?

“想象中的燈光球場”:(2)想一想,曾經結構完整、功能齊全的燈光球場應該是怎樣的?你能結合收集的資料,用畫筆來想象一下嗎?

意圖:以“站在現實看歷史”“回到過去說歷史”視角,旨在通過尋找歷史建筑之美來調動學生思維,在培養學生動手能力的同時,更重要的是鍛煉學生觀察判斷、語言組織等思維能力。

“我提出的可行建議”:(3)保護好歷史建筑是記錄城市發展、保留文化底蘊的重要抓手,結合你的調查與研究,你對燈光球場的保護有什么可操作性的建議?

意圖:歷史的學習最終要指向未來的發展,傳承歷史基因、服務家鄉建設是未來公民的使命之一。此環節設計旨在通過“我的建議”來培養學生主體意識,增強學生社會責任與擔當,涵養公民基本素養。

家國情懷視域下的鄉土教育是一條需要不斷探索與實踐的道路,不僅僅需要在課堂中講述歷史,還要在綜合實踐活動中培養學生科學研究能力,更可以通過比如小論文寫作等方式來有意識的引導學生養成合乎情理、關注現實的人文情懷,喚醒學生的主體意識,從而將家國情懷精神注入學生心靈,形成強烈的鄉土認同感與濃厚的愛國之情,內化于心,并外化于行。

參考文獻:

[1]彭云.和雅校本課程體系下歷史家國情懷的培育研究[J].天津教育,2020(15):96-98.

[2]黃浩森.基于立德樹人的鄉土課程資源開發創新[J].中國教師,2020(7):9-12.

(責任編輯:朱福昌)