創新型城市評價及發展模式研究

趙俊遠 宋冠杰

摘 要:本文在參考相關研究的基礎上構建創新型城市評價指標體系,對信陽市與其他五個城市的創新能力進行了定量測評,基于該評價結果指出信陽市創新型城市的發展應該采用“分階段、分模式”的發展戰略,即在發展初期階段采用服務創新型模式,在發展中期階段采用知識技術創新型模式,在發展后期階段采用全面創新型模式。

關鍵詞:創新型城市;構建;模式;路徑;信陽市

本文索引:趙俊遠,宋冠杰.<變量 2>[J].中國商論,2021(19):-171.

中圖分類號:F293 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2021)10(a)--05

自從十六屆五中全會提出建設創新型國家戰略之后,眾多城市積極響應國家戰略,在構建城市發展戰略中融入創新要素,使得城市發展從要素驅動型開始轉向創新驅動型,因此創新逐漸成為衡量城市發展的核心要素,成為城市在新時代獲得質的發展的關鍵要素。城市創新能力逐漸得到區域發展的重視,但是由于不同城市在發展歷史、自然環境與資源基礎、人口規模、科技實力等眾多方面存在著較大的差異,因此就形成了眾多的創新城市類型。本文在借鑒相關研究的基礎上,通過構建不同的創新型城市模式,以信陽市為研究案例,探討其與其他創新城市之間的差異,結合信陽市自身狀況,形成信陽市不同階段的不同創新發展路徑。

1 研究綜述

關于創新型城市的相關研究,國內外已取得了較為豐富的研究成果。國外學者查爾斯·蘭德里里程碑式地形成了創新型城市的理念,并在實證研究的基礎上構建了創新型城市的框架體系[1]。霍爾以部分城市為案例進行研究指出,有創新潛質的城市大部分處于變革的社會形態中[2]。詹姆斯·西米選取歐洲五座城市進行了較為系統性的研究,發現創新型城市建設能否成功取決于高素質人才以及發達的通訊基礎設施這兩個核心因素[3]。在國內的相關研究中,汪點點(2015)在相關理論基礎上構建評價指標體系,以安徽16個地級市為案例進行了創新型競爭力的對比研究[4]。童紀新,李菲(2015)采用AI改進模型測算創新要素集聚指數,對2004—2013年上海與南京兩市的創新集聚效應進行了對比研究[5]。段杰,張智立,龍瑚(2016)分析了深圳自主創新領域的優勢與主要成就,并在此基礎上,運用德爾菲法對深圳自主創新能力進行評價分析[6]。劉孝斌,胡繼妹,沈佳文(2016)以國家創新型城市湖州為例,通過理論溯源及實例借鑒,提出了創新型城市建設的評價指標體系[7]。向麗(2018)從創新型城市研究的演進邏輯出發,從戰略協同、知識協同和組織協同三個層面,提出了高技術企業與高校協同創新的具體實施路徑[8]。湯麗潔,蔣旭東,王濤等(2019)以合蕪蚌示范區為例,構建適用于創新型城市的低碳城市發展評價指標體系并采用實際數據進行評價與分析,最后提出創新型城市低碳發展的路徑[9]。從國內外相關研究可以看出,內涵的確定是創新型城市評價最為關鍵的環節,是最基本的前提條件,但是至今對創新型城市的內涵尚未達成統一的意見;同時,在創新型城市采取的發展路徑中,沒有結合城市的發展規劃采用不同的創新模式,大部分研究只針對當前創新型城市的各項指標采取單一的模式,不利于城市的遠景規劃與長遠發展。基于此,本文在相關理論研究的基礎上,構建信陽市創新型城市評價指標體系,結合評價結果,形成信陽市近期、中期和遠期創新型城市實施路徑,為其他中小城市創新發展提供參考。

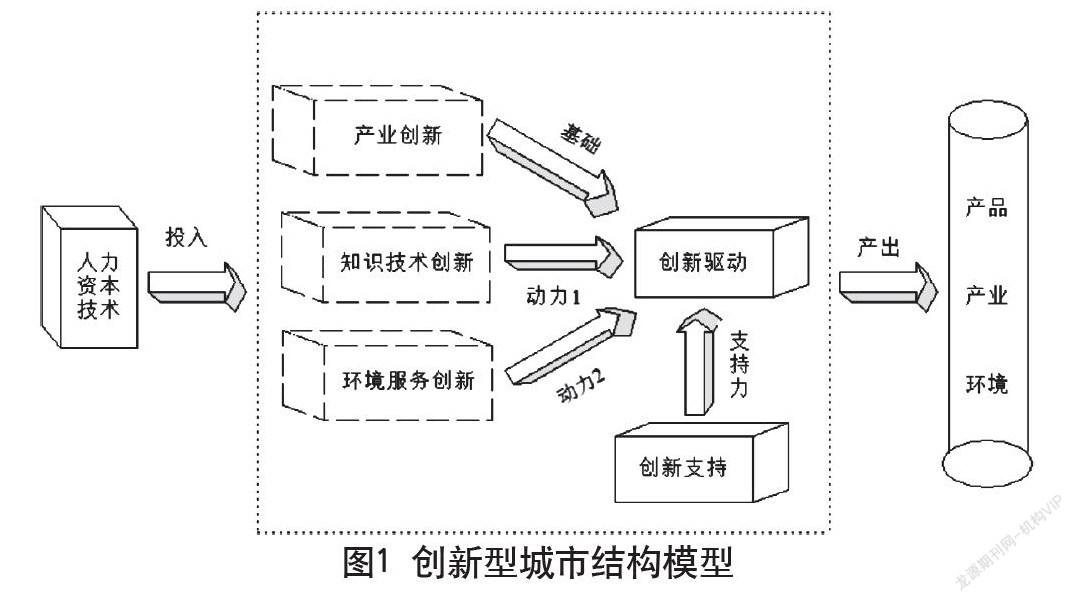

2 創新型城市結構模型構建

本研究的核心是城市創新能力的評價,對大部分創新型城市的相關研究中可以看出,創新型城市包含產業、知識科技、環境服務等要素的綜合系統,基于此,本文構建創新型城市的“三力”模型對城市的創新能力進行評價。

2.1 創新型城市結構

2.1.1 產業創新

產業是城市發展的基礎,其創新是驅動城市創新的原始力量,也是對城市經濟貢獻最大的要素之一,產業創新可以促使城市產業結構調整,不同產業在空間布局上進行集聚,從而達到規模化,最終形成產業集群。

2.1.2 知識科技創新

知識科技創新涵蓋知識創新和科技創新兩個層面,知識創新主要包括新知識的產生、傳播及應用的過程,其貫穿于技術和產品研發全過程,是創新活動的理論架構和城市創新理論源泉,而科技創新是創新型城市的實施路徑。

2.1.3 環境服務創新

創新型城市的發展需要一個“創新、為民、務實、廉潔”的環境來提供支撐。服務創新對于創新系統具有過渡帶和催化劑的作用,其主要功能是為企業的技術創新和成果轉化提供便捷高效的平臺,促進城市內部各種創新活動的協同與實施。

2.2 創新型城市結構模型

結合相關分析,本研究從投入和產出兩個方面構建了創新型城市結構的“三力”概念模型,具體如圖1所示。

在該模型中,產業創新是基礎,知識與技術是創新的源泉,也是創新的首要驅動力,決定了城市創新能夠走多遠,解讀為“動力1”;在服務經濟時代,服務創新越來越成為城市創新的亮點與主要切入點,其可以視為城市創新的另一股重要驅動力,解讀為“動力2”;所有的創新活動都是在一定的社會環境、政策、法律等保障之下,這些要素是創新型城市的重要“支撐力”。

3 信陽市創新型城市評價研究

3.1 創新型城市評價指標體系的構建

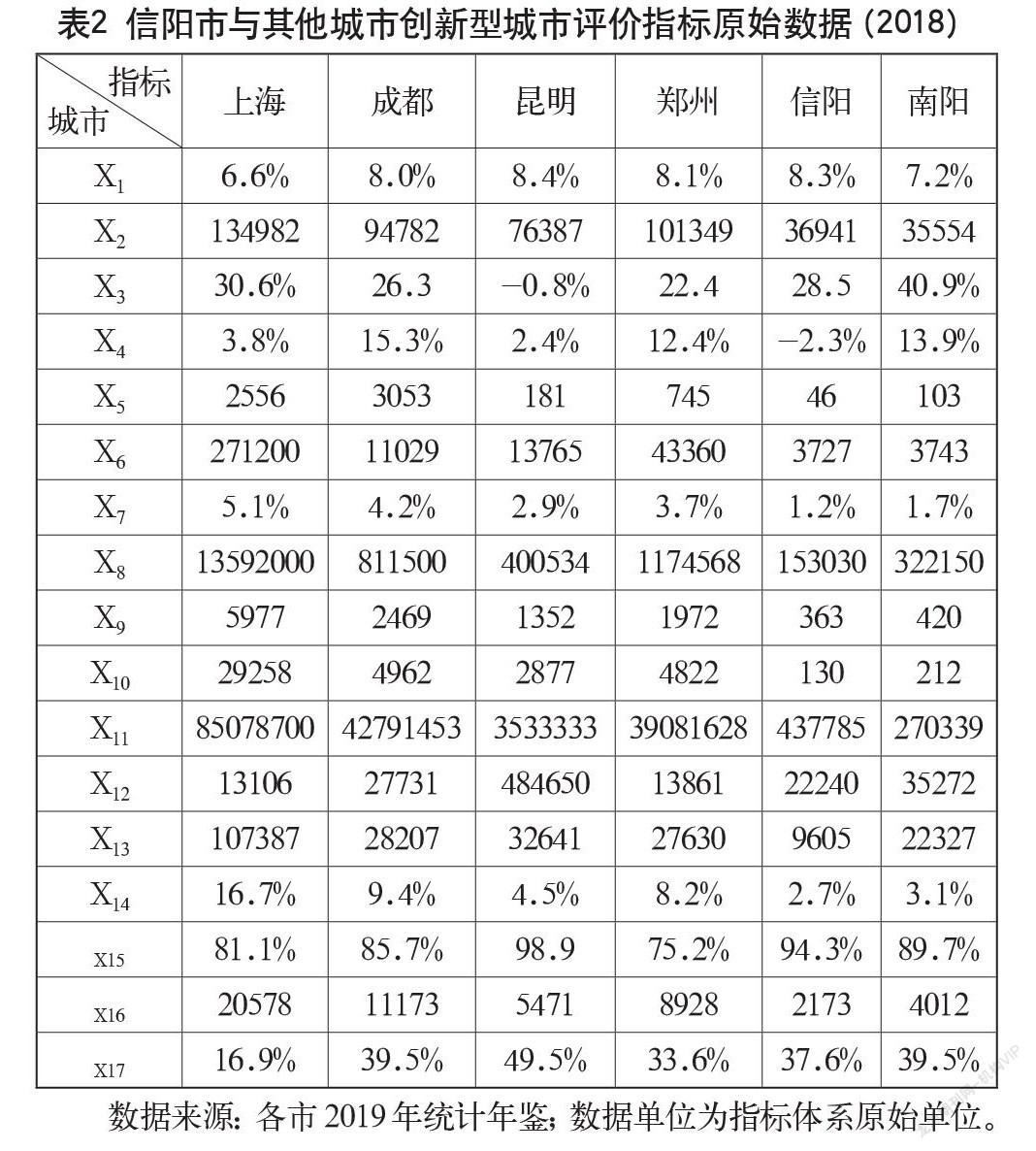

構建合適的創新型城市評價指標體系對創新型城市進行評價,可以得出較為科學合理的結論,便于分析創新型城市建設中各個指標的現實位次,以便更科學合理地提出創新型城市的建設規劃與發展模式。信陽市創新型城市評價指標體系的構建主要理論依據是創新型城市結構模型,在此模型的基礎上,結合信陽市城市發展的現實狀況,歸納總結出產業創新、知識技術創新和環境服務創新三個衡量創新型城市的主要指標,以2013年科技部發布的《創新型城市創新能力評價指標體系》以及《成都市創新型城市建設2025規劃》為依據,結合信陽市城市創新發展的現實狀況,選取經濟發展、高新產業、科技資源、科技投入、科技成果、城市建設以及城市生態環境7個指標作為二級評價指標,選取地區生產總值增長率、人均地區生產總值等17個指標作為三級評價指標,信陽市創新型城市評價指標體系如表1所示。