“證據推理與模型認知”在解題中的應用

周俊龍 李曉亮

摘 要:根據“證據推理與模型認知”的內涵,以“酸堿中和滴定曲線中的粒子濃度問題”為例,分析尋找直接證據和間接證據、構建化學模型解決此類問題的方法。

關鍵詞:證據推理;滴定曲線;粒子濃度;解題方法

粒子濃度問題一直是高考考察的重點內容,也是學生在學習過程中覺得困難的題型。此類問題要求考生能夠正確的判斷溶液中的微粒,并能準確的判斷微粒之間的等式關系和大小關系,即教師教學過程中提及的“三大守恒和粒子濃度大小比較”,考生答題的正確率一直偏低。在實際教學的過程中發現學生對此類問題的理解不透徹,教師總是感到教不得法。有關粒子濃度大小的比較方法和三大守恒的判斷方法很多文獻都有詳細的討論[1-5],但酸堿中和滴定過程中的粒子濃度問題鮮有提及,而此類問題的難度更大,學生做起來更是棘手,為了方便學生高效的解決此類問題,筆者選取具體實例,從分析模型、構建模型及模型應用兩個角度歸納了解決此類問題的方法。

一、分析基本模型[6]

課堂教學中我們強調的基本模型主要包括:一元正鹽(如CH3COONa、NH4Cl溶液)、二元正鹽(如Na2CO3溶液)、水解程度大于電離程度的酸式鹽(如NaHS溶液)、電離程度大于水解程度的酸式鹽(如NaHSO3溶液)、混合溶液(如等量的CH3COONa、CH3COOH的混合溶液且pH<7)等,這些基本模型的三個守恒和粒子濃度的大小關系學生必須要熟練掌握,在遇到此類問題時才能迎刃而解。

二、構建模型及模型應用

證據推理類的化學試題一般有兩個方面,一是直接證據,即化學試題中直接給出相應的信息,學生能在信息中直接推理出基本模型;二是間接證據,即化學試題中沒有直接信息,而是學生在化學學習的過程中獲得的經驗、形成的基本化學思維,通過推理題目的信息,從而與基本模型進行關聯,構建模型并應用模型來解決實際問題。一般解決“酸堿中和滴定曲線中粒子濃度問題”的思路和思維模型如下:

酸堿中和滴定的基本模型大致有以下幾類:

1.一元酸堿類型

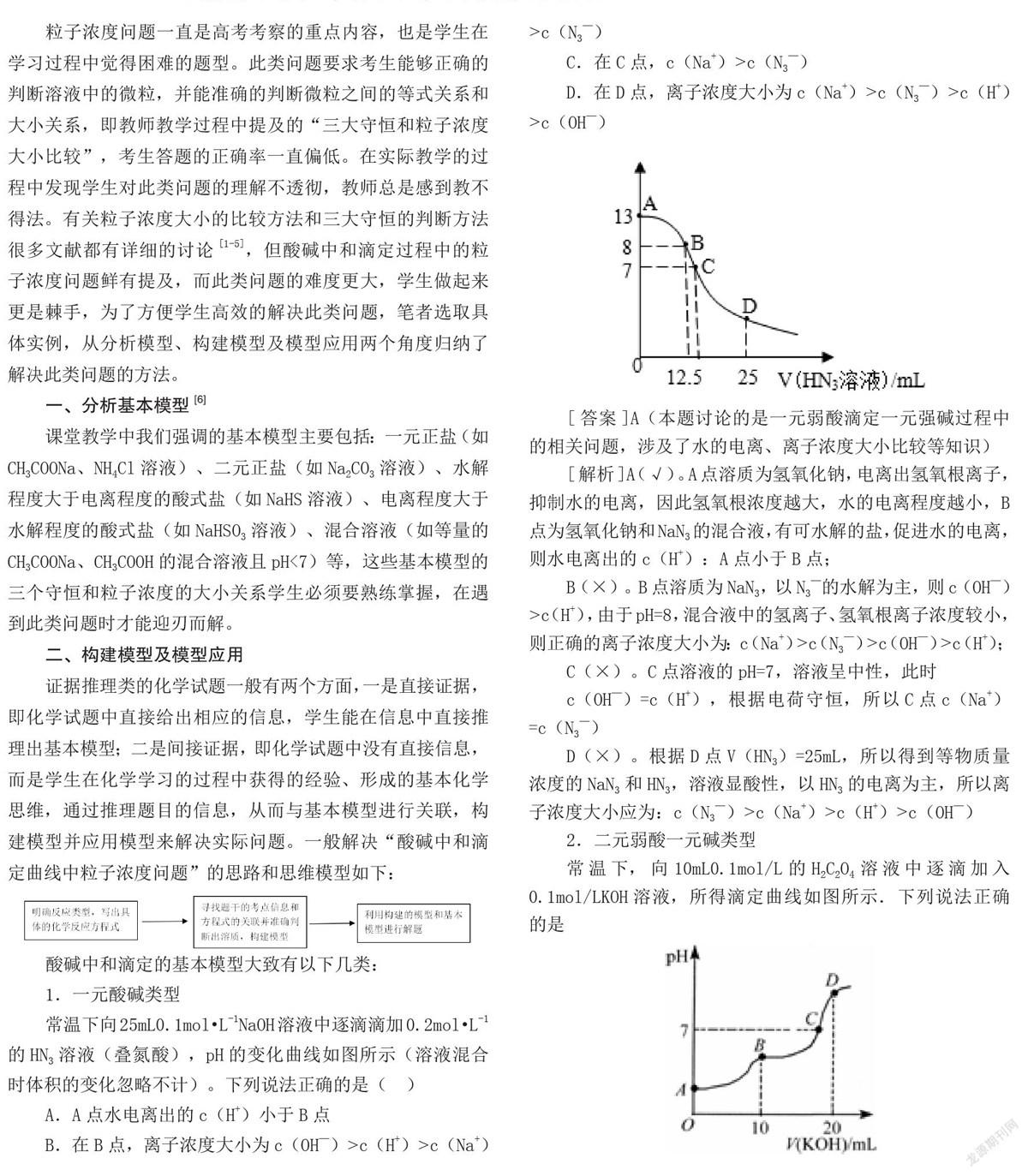

常溫下向25mL0.1mol·L-1NaOH溶液中逐滴滴加0.2mol·L-1的HN3溶液(疊氮酸),pH的變化曲線如圖所示(溶液混合時體積的變化忽略不計)。下列說法正確的是( )

A.A點水電離出的c(H+)小于B點

B.在B點,離子濃度大小為c(OH—)>c(H+)>c(Na+)>c(N3—)

C.在C點,c(Na+)>c(N3—)

D.在D點,離子濃度大小為c(Na+)>c(N3—)>c(H+)>c(OH—)

[答案]A(本題討論的是一元弱酸滴定一元強堿過程中的相關問題,涉及了水的電離、離子濃度大小比較等知識)

[解析]A(√)。A點溶質為氫氧化鈉,電離出氫氧根離子,抑制水的電離,因此氫氧根濃度越大,水的電離程度越小,B點為氫氧化鈉和NaN3的混合液,有可水解的鹽,促進水的電離,則水電離出的c(H+):A點小于B點;

B(×)。B點溶質為NaN3,以N3—的水解為主,則c(OH—)>c(H+),由于pH=8,混合液中的氫離子、氫氧根離子濃度較小,則正確的離子濃度大小為:c(Na+)>c(N3—)>c(OH—)>c(H+);

C(×)。C點溶液的pH=7,溶液呈中性,此時

c(OH—)=c(H+),根據電荷守恒,所以C點c(Na+)=c(N3—)

D(×)。根據D點V(HN3)=25mL,所以得到等物質量濃度的NaN3和HN3,溶液顯酸性,以HN3的電離為主,所以離子濃度大小應為:c(N3—)>c(Na+)>c(H+)>c(OH—)

2.二元弱酸一元堿類型

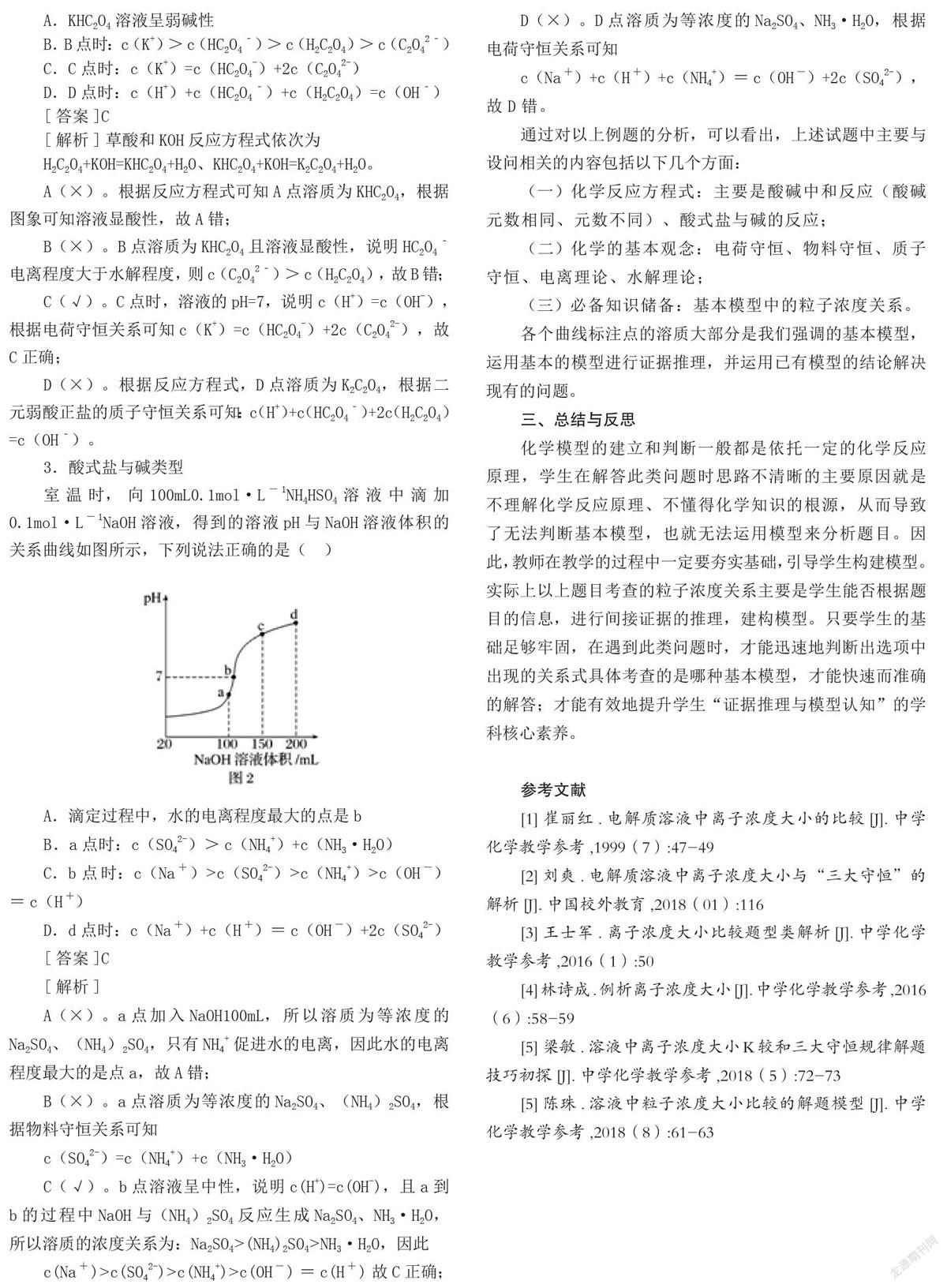

常溫下,向10mL0.1mol/L的H2C2O4溶液中逐滴加入0.1mol/LKOH溶液,所得滴定曲線如圖所示.下列說法正確的是

A.KHC2O4溶液呈弱堿性

B.B點時:c(K+)>c(HC2O4﹣)>c(H2C2O4)>c(C2O42﹣)

C.C點時:c(K+)=c(HC2O4-)+2c(C2O42-)

D.D點時:c(H+)+c(HC2O4﹣)+c(H2C2O4)=c(OH﹣)

[答案]C

[解析]草酸和KOH反應方程式依次為

H2C2O4+KOH=KHC2O4+H2O、KHC2O4+KOH=K2C2O4+H2O。

A(×)。根據反應方程式可知A點溶質為KHC2O4,根據圖象可知溶液顯酸性,故A錯;

B(×)。B點溶質為KHC2O4且溶液顯酸性,說明HC2O4﹣電離程度大于水解程度,則c(C2O42﹣)>c(H2C2O4),故B錯;

C(√)。C點時,溶液的pH=7,說明c(H+)=c(OH-),根據電荷守恒關系可知c(K+)=c(HC2O4-)+2c(C2O42-),故C正確;

D(×)。根據反應方程式,D點溶質為K2C2O4,根據二元弱酸正鹽的質子守恒關系可知:c(H+)+c(HC2O4﹣)+2c(H2C2O4)=c(OH﹣)。

3.酸式鹽與堿類型

室溫時,向100mL0.1mol·L-1NH4HSO4溶液中滴加0.1mol·L-1NaOH溶液,得到的溶液pH與NaOH溶液體積的關系曲線如圖所示,下列說法正確的是( )

A.滴定過程中,水的電離程度最大的點是b

B.a點時:c(SO42-)>c(NH4+)+c(NH3·H2O)

C.b點時:c(Na+)>c(SO42-)>c(NH4+)>c(OH-)=c(H+)

D.d點時:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+2c(SO42-)

[答案]C

[解析]

A(×)。a點加入NaOH100mL,所以溶質為等濃度的Na2SO4、(NH4)2SO4,只有NH4+促進水的電離,因此水的電離程度最大的是點a,故A錯;

B(×)。a點溶質為等濃度的Na2SO4、(NH4)2SO4,根據物料守恒關系可知

c(SO42-)=c(NH4+)+c(NH3·H2O)

C(√)。b點溶液呈中性,說明c(H+)=c(OH-),且a到b的過程中NaOH與(NH4)2SO4反應生成Na2SO4、NH3·H2O,所以溶質的濃度關系為:Na2SO4>(NH4)2SO4>NH3·H2O,因此

c(Na+)>c(SO42-)>c(NH4+)>c(OH-)=c(H+)故C正確;

D(×)。D點溶質為等濃度的Na2SO4、NH3·H2O,根據電荷守恒關系可知

c(Na+)+c(H+)+c(NH4+)=c(OH-)+2c(SO42-),故D錯。

通過對以上例題的分析,可以看出,上述試題中主要與設問相關的內容包括以下幾個方面:

(一)化學反應方程式:主要是酸堿中和反應(酸堿元數相同、元數不同)、酸式鹽與堿的反應;

(二)化學的基本觀念:電荷守恒、物料守恒、質子守恒、電離理論、水解理論;

(三)必備知識儲備:基本模型中的粒子濃度關系。

各個曲線標注點的溶質大部分是我們強調的基本模型,運用基本的模型進行證據推理,并運用已有模型的結論解決現有的問題。

三、總結與反思

化學模型的建立和判斷一般都是依托一定的化學反應原理,學生在解答此類問題時思路不清晰的主要原因就是不理解化學反應原理、不懂得化學知識的根源,從而導致了無法判斷基本模型,也就無法運用模型來分析題目。因此,教師在教學的過程中一定要夯實基礎,引導學生構建模型。實際上以上題目考查的粒子濃度關系主要是學生能否根據題目的信息,進行間接證據的推理,建構模型。只要學生的基礎足夠牢固,在遇到此類問題時,才能迅速地判斷出選項中出現的關系式具體考查的是哪種基本模型,才能快速而準確的解答;才能有效地提升學生“證據推理與模型認知”的學科核心素養。

參考文獻

[1]崔麗紅.電解質溶液中離子濃度大小的比較[J].中學化學教學參考,1999(7):47-49

[2]劉爽.電解質溶液中離子濃度大小與“三大守恒”的解析[J].中國校外教育,2018(01):116

[3]王士軍.離子濃度大小比較題型類解析[J].中學化學教學參考,2016(1):50

[4]林詩成.例析離子濃度大小[J].中學化學教學參考,2016(6):58-59

[5]梁敏.溶液中離子濃度大小K較和三大守恒規律解題技巧初探[J].中學化學教學參考,2018(5):72-73

[5]陳珠.溶液中粒子濃度大小比較的解題模型[J].中學化學教學參考,2018(8):61-63