圖式理論驅動下的小學英語課堂教學實踐例析

雷雅蕾

摘 要:以英語(牛津上海版)課堂教學設計為例,闡述教師如何基于學情,有效利用圖式理論設計小學英語課堂教學,從而在夯實學生語言和語用能力發展的同時,促進學生思維品質、學習能力以及人文素養的提升。同時,教師在運用圖式理論過程中,不僅能提高知識傳遞的趣味性和高效性,還能激發學生學習的內驅力,讓圖式成為小學英語課堂教學的有效嘗試。

關鍵詞:小學英語;圖式理論;課堂教學;思維品質

上海市嘉定區馬陸小學位于上海市嘉定區馬陸鎮,創辦于1906年,是一所百年老校。其中,馬陸鎮特產“馬陸葡萄”聞名遐邇,屬全國農產品地理標志之一,集鎮居民也大多從事葡萄種植與葡萄銷售行業。因此,學校相比上海市市區來說,其英語能力相對薄弱。那么,如何激活課堂活力,提高學生的學習興趣,促進學生語言和語用能力的提升?筆者發現,課堂教學中英語閱讀本身就是一個連續的圖式建構過程。教師通過精細設計課堂任務,激活學生已有的背景知識,幫助學生預測和理解閱讀內容,從而有效學習新內容,啟發學生思維,促進學生語言能力和綜合素養的雙向提升。

一、圖式理論與小學英語教學發展

德國心理學家、哲學家康德最早提出圖式(schema),后經認知心理學家皮亞杰(Piaget)和巴特利特(Bartlet)等人發展成為現代認知心理學的圖式理論。該理論認為,圖式是大腦對過去經驗的反應,反復的反應就會形成圖式。[1]經過發展,圖式理論在語言研究領域被定義為“有關背景知識在語言理解中的作用的學說”。[2]而圖式即為“先存知識”或“背景知識”。[3]因此,在課堂教學實踐中,教師可將圖式理論應用于教學的各個過程,包括課堂前、課堂中和課堂后,并通過各種教學活動,幫助學生建立語言知識系統,在不斷激活、擴展、豐富、積累和創造的過程中,由點及面,由面到網,促進學生綜合人文素養的提升。

二、圖式理論在小學英語教學中的實踐案例分析

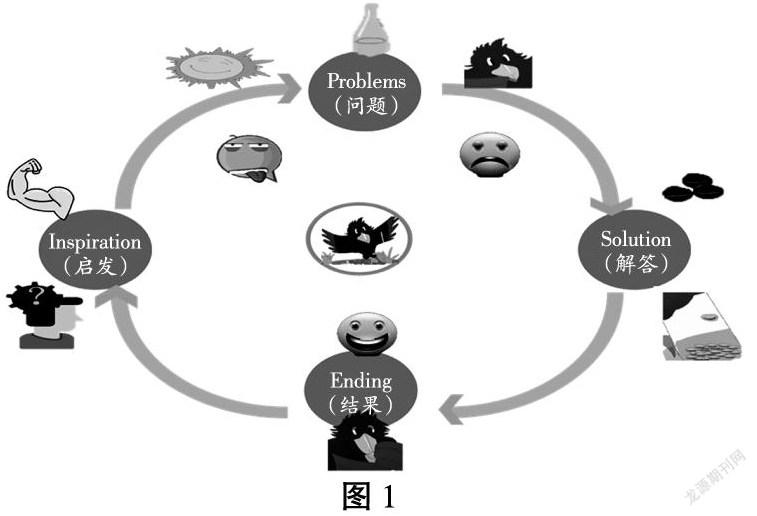

1.案例1:四年級上冊A thirsty crow

案例說明:本課時話題是A thirsty crow。學生已提前學過《烏鴉喝水》這篇中文寓言故事。那么,在本課學習中,教師課前要求學生對相關生詞和難詞進行預習,如a crow,thirsty,tired,a bottle of water,pebbles,happy,sad等。課堂中,教師基于繪本,通過圖式(流程圖)將語言知識和處理問題的方法結合起來。在本圖式中,教師通過問題呈現、問題解答、問題結果和問題啟發讓學生在任務導向下進行學習,以提升學生的邏輯思維能力和處理生活實際問題的能力。(見圖1)

2.案例2:三年級下冊The Dog and the Cat

案例說明:本課時話題是The Dog and the Cat。本課時包括Say and act和Play a game兩大板塊。教師通過兩個連續的圖式(圖表和流程圖)將兩大板塊結合起來共同學習。課堂通過閱讀文本進行信息提取、分析比較并歸納總結,在“說一說”“演一演”和“做一做”中促進學生語言能力、思維能力和創新能力的共同提升。在本課中,教師結合閱讀文本,在Cat和Dog的對話圖表中讓學生學會表達對玩具的喜好,并提高學生語言能力和如何制作玩具機器人的語用能力。(如圖2和圖3)

英語學科核心素養是“學生在接受相應學段的英語課程教育的過程中,逐步形成和提升適應個人終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力,綜合表現為四大素養,由語言能力、文化品格、思維品質和學習能力組成。”[4]語言學習是一項系統的思維活動,教師需要精心構造語言學習材料,幫助學生學會觀察、比較、分析、推斷、歸納、建構、評價和創新,增強學生思維的邏輯性、批判性和創造性。學生通過對圖式進行分析和解碼,搭建聯系已有知識和新知識之間的“橋梁”,促進語言能力、思維能力和人文素養的提升。另外,教師在備課、上課、作業布置以及反思中,注重用圖式理論去提高知識傳遞的趣味性和高效性,激發學生學習的內驅力,讓圖式成為小學英語課堂教學的有效嘗試。

參考文獻:

[1]陳開順.聽話過程中的心理活動方式與聽力的構成[J].外語教學與研究,1988(2).

[2]Carrel,P.L.Schemata Theory and ESL Reading Pedagogy[J].TESOL Quarterly,1983(12):16-18.

[3]Guy Cook.Discourse[M].Oxford: Oxford University Press,1989.

[4]程曉堂,趙思奇.英語學科核心素養的實質內涵[J].課程·教材·教法,2016(5):79-86.