組織行為學課程思政建設的問題與對策研究

摘要:課程思政建設是落實立德樹人根本任務、全面提高人才培養質量的戰略舉措和重要任務。組織行為學天然具有思政教育功能,思政元素在組織行為學教學中可以得到充分挖掘。但目前我國的組織行為學課程思政建設還面臨諸多問題。由此,文章提出從提升任課教師的政治素養和專業技能、明確課程思政建設的目標、理順各章節的思政教育重點、豐富課程思政建設的手段等四個方面加強組織行為學課程思政建設。

關鍵詞:立德樹人;課程思政;組織行為學

Abstract:The construction of ideological and political education is a strategic measure and an important task to carry out the basic task of moral education and improve the quality of personnel training. Organizational behavior naturally is of the function of ideological and political education,and the elements of ideological and political education can be fully explored in the teaching of organizational behavior. However,there are still many problems in the ideological and political construction of the course of organizational behavior. As a result,this paper proposes that the ideological and political construction of organizational behavior course can be strengthened by improving the political quality and professional skills of the teachers,making clear the goal of ideological and political construction of the course,straightening out the focus of ideological and political education in each chapter,and enriching the means of ideological and political construction of the course.

Key words:Moral education;ideological and political education;organizational behavior

一、引言

立德樹人是我國教育事業的終極目標和根本任務。黨的十八大首次提出了:“把立德樹人作為教育的根本任務,培養德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人”。2016年12月習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上,進一步提出:“要堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人,努力開創我國高等教育事業發展新局面”。[1]可見,圍繞立德樹人這一核心任務,中央強調要著重做好思想政治工作。隨后,習總書記在2019年3月召開的學校思想政治理論課教師座談會上強調指出:“思政課是落實立德樹人根本任務的關鍵課程”。[2]次年,教育部印發《高等學校課程思政建設指導綱要》(以下簡稱“《綱要》”)。《綱要》明確提出:“落實立德樹人根本任務,必須將價值塑造、知識傳授和能力培養三者融為一體、不可割裂”,其中,“全面推進課程思政建設,就是要寓價值觀引導于知識傳授和能力培養之中,幫助學生塑造正確的世界觀、人生觀、價值觀,這是人才培養的應有之義,更是必備內容”。

根據《綱要》的要求,課程思政建設不僅是落實立德樹人根本任務的戰略舉措,也是全面提高人才培養質量的重要任務。當然,課程思政不是一門獨立的課程或者一項專門的教學活動,而是貫穿教學各環節的一種教育理念,強調實現知識傳授與價值引領相協調,把教書和育人落到實處。[3]面對復雜多變的國際形勢,尤其某些國家的“雜音”“噪音”,僅依靠傳統的思政課程已很難在教育引導大學生方面取得預期效果,開展課程思政迫在眉睫。組織行為學是工商管理大類學生的專業基礎課,是一門綜合性和應用性都比較強的學科。該學科是在心理學、社會學、人類學、政治學等多門行為科學的基礎上建立起來的,[4]主要研究個體的心理與行為、群體的心理與行為及組織的行為等內容。由于以人的心理和行為作為研究對象,組織行為學的理論知識與大學生的學習和生活密切相關,對于指導學生如何了解自己和他人、如何解決與管理群體沖突、如何進行團隊協作等具有重要意義。可見,組織行為學天然具有思政教育功能,思政元素在組織行為學教學中可以得到充分挖掘。把組織行為學的教學內容與思政元素融合,不僅能夠幫助學生全面深刻掌握課程本身的專業理論知識,提高學生的人際交往、團隊協作及辯證思維等技能;還可以幫助學生樹立“以人為本”的工作理念與態度,塑造新時代精神品格。

二、組織行為學課程思政建設面臨的問題

(一)西方主流思想對組織行為學的影響根深蒂固。經過一百多年的發展,組織行為學理論大體上可以分為五個學派:早期的工業心理學派、古典管理學派、行為學派、權變學派及系統學派。[5]由組織行為學的歷史沿革可知,組織行為學的絕大多數內容來源于西方社會的研究實踐,主要以資本主義社會和商品經濟相對發達的社會為研究對象。基于此,其中的很多概念、模型、觀點和理論并不完全適合我國情境。如組織行為學關于價值觀的研究側重于個體層面,過多地強調了價值觀的個人屬性、忽視了其社會屬性,而我國提倡和弘揚社會主義核心價值觀,堅持全心全意為人民服務的根本宗旨和集體主義的基本原則。再比如中國情境下的本土領導構念,也是西方人群為建構樣本的各種領導理論所無法解釋的。由于很多教師沒有充分意識到這一點,在授課中還多引用西方社會的案例,忽視了對國內素材和傳統文化的挖掘。可見,要在西方主流思想占主導地位的組織行為學課程中結合中國情境,充分融入中國特色的思政元素,對于高校和任課教師來說都是一項挑戰。

(二)教師對課程思政的認識不夠,能力欠缺。一直以來我國高校都主要依托《思想道德修養與法律基礎》、《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》、《馬克思主義基本原理概論》、《中國近現代史綱要》等思政課程開展大學生思想政治教育。課程思政的概念一經提出,很多教師想當然地把“課程思政”等同于了“思政課程”,因此對課程思政便沒有給予足夠重視。當然也有教師在授課中過度關注思政教育,生搬硬套、本末倒置,不僅沒有取得良好的思政教育效果,也嚴重影響了課程本身的專業知識傳授。此外,如今高校教師的招聘原則往往對知識水平要求較高,也較為明確,如要求博士、碩士學歷、某某類院校畢業等,對于價值觀方面的考量比較模糊,沒有明確的衡量標準,甚至于沒有考核機制。[6]這就導致很多高校教師盡管專業理論知識很豐富、學術能力也較強,但思政理論和知識卻儲備不足。特別是留學回國的一些高精尖人才,擁有光鮮的學歷背景和扎實的學術積累,但在開展課程思政教育中面臨“本領恐慌能力不足”的困境。同時,各高校目前對于課程思政也普遍缺乏相應的監督、評價和考核機制,更缺少完善的頂層設計。

(三)網絡文化之于當代大學生的思政教育是一把雙刃劍。目前的大學生群體基本都屬于“00”后。這個時代的大學生自我意識比較強,特立獨行、桀驁不馴的性格突出,富有探索創新精神,但生活經驗少、社會閱歷淺、辨別是非黑白的能力較弱,思想情感和情緒起伏波動較大,對其開展思想政治教育的難度本身就比較大。與此同時,無處不在的網絡文化又為大學生的思想政治教育帶來諸多困難。網絡文化是一種伴隨著互聯網的發展而逐漸興起的文化,愈益融入社會生活的方方面面,對人們的精神文化和思想觀念產生著重要影響,日益成為主流文化不可或缺的一部分。[7]健康的網絡文化環境能夠為大學生思想政治教育營造良好的氛圍,而不良的網絡文化環境則會給大學生思想政治教育帶來重重阻礙,影響其順利開展。[8]譬如近年來盛行于網絡的“飯圈文化”“祖安文化”等,不僅消耗了大學生的時間和精力、打亂了其正常的學習和生活節奏,還嚴重扭曲了一些大學生的“三觀”、危害了其身心健康。在這樣的客觀環境下開展思政教育不僅更為迫切,也更為困難。

三、組織行為學課程思政建設的具體對策

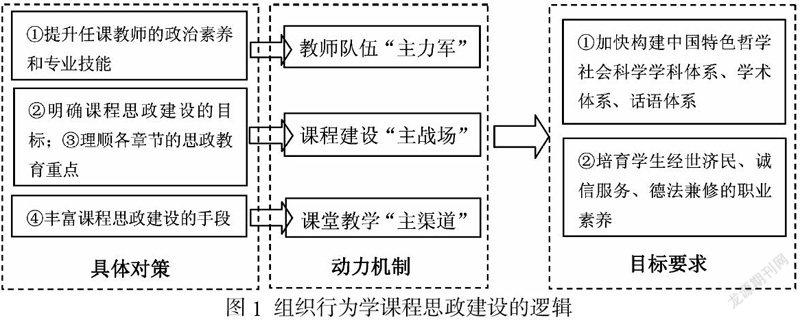

針對組織行為學課程思政建設中面臨的問題,結合《綱要》對于經濟學、管理學、法學類專業課程推進課程思政建設的目標要求,按照“對策→機制→目標”的邏輯,提出了加強組織行為學課程思政建設的四點具體對策(圖1):

(一)提升任課教師的政治素養和專業技能。師者,所以傳道受業解惑也。教師隊伍是課程思政建設的“主力軍”。習近平總書記強調,傳道者自己首先要明道、信道。[9]教師是否真正理解課程思政的內涵,其參與理念落實的積極性、主動性等因素,對課程思政理念落實成效起到決定性作用。[10]基于此,教師首先要堅定自己的政治立場,不斷提升自身的思想政治理論水平與政治素養,如認真學習中央政策、關注時事新聞,研讀《習近平談治國理政》《資本論》《共產黨宣言》等經典著作。吾生也有涯,而知也無涯。教師還要不斷豐富拓展和更新自己的知識儲備,發揮主觀能動性,加強學習,把思政元素巧妙融入到課程設計和教學的各個環節中,增加課堂思政的趣味性,培養學生學習的興趣。學校也應充分依托本校的馬克思主義學院,定期組織課程思政專題講座和培訓,不斷提升教師隊伍的思政教學專業技能與水平;加大對課程思政類課題的支持力度;通過授課比賽等方式,引導授課教師更好地將思政教育融入教學中,幫助任課教師探索有效的課程思政教學方法;制定課程思政的量化評價指標體系,為課程思政的建設提供制度保障。

(二)明確課程思政建設的目標。課程建設是思政教育的“主戰場”。組織行為學這門課程在專業知識方面的教學目標,是讓學生系統掌握組織行為學的基本知識、理論和學科發展前沿,培養學生獨立思考、溝通、批判、探索及運用所學知識分析解決問題的能力,為大學畢業后步入職場、走上工作崗位打下扎實的基礎。而課程思政的目標就是在這個過程中堅定學生的理想信念,引領學生樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。研究“知識傳授”與“價值引領”如何有效結合是課程思政實施的核心目標。[11]需要注意的是,思想政治教育的主陣地是思政課程,課程思政是作為思政課程的補充和促進,切忌過分強調課程的思政作用而忽視了課程傳遞給學生的知識技能的基本要求。[12]因此,在進行教學設計時一定要把握好“課程思政”是隱性教育,與顯性教育的“思政課程”有所不同。[13]具體而言,要圍繞組織行為學課程思政的建設目標,完善教學大綱、教學方案和教學課件,開發形成基于課程思政的教育資源體系,加強課程思政的頂層設計;要立足馬工程系列教材,運用辯證的思維方式客觀講評課程中關于西方社會的內容;要更多結合中華優秀傳統文化,引經據典,把課程相對枯燥的理論知識與我國古往今來的典型人物和事件相結合,讓學生從內心建立起民族的認同感和自豪感,培養學生的民族自信和文化自信。

(三)理順各章節的思政教育重點。在明確課程思政建設目標基礎上,針對組織行為學課程各章節的內容總結歸納出相應的思政教育重點。具體來看,“個體心理與行為”中要讓學生樹立正確的世界觀、價值觀和人生觀,并堅定中國特色社會主義核心價值觀、端正學習態度,培養學生的人文情懷和愛崗敬業精神;“動機與激勵板”中要讓學生建立起“以人為本”的管理理念,培養學生主動了解他人、善于激勵他人的品格;“群體心理與行為”中要讓學生在了解我國群體本位文化基礎上,培養其主人翁意識和樂于奉獻的精神;“團隊”中要培養學生的團隊合作意識;“領導”中要讓學生體會到古今中國人的領導智慧,增強學生的民族自豪感和文化自信;“溝通”中要讓學生意識到溝通的重要性,懂得兼聽則明、偏信則暗,培養學生善于溝通、勇于表達和樂于傾聽他人意見的品質;“組織文化”中要讓學生了解我國組織文化建設的模式、理論框架和發展趨勢,培養學生的民族自信和文化自信;“組織學習與創新”中要讓學生熟悉我國企業勇于創新突破自我的奮斗歷程,激勵學生發揚探索精神、不斷學習、追求創新;“組織變革與發展”中要讓學生了解到事物的發展變化不是一帆風順的,培養學生居安思危、面對困難和挑戰主動擔當作為的品質。

(四)豐富課程思政建設的手段。課堂教學是課程思政建設的“主渠道”。豐富課程思政建設的手段,能夠為更好地發揮主渠道的作用提供保障。根據經驗,可以利用如下教學手段開展思政教育:①案例討論,通過觀看思政教育視頻案例,如追求創新的華為、頑強拼搏的我國奧運健兒、疫情期間奮斗一線的醫護人員、致力于讓世界愛上中國造的格力等,積極發動學生進行討論,加深學生對相關思政理論和知識的理解,增強學生的愛國之情和民族自豪感,激發學生學習和創新的主動性,提升思政教育的效果;②翻轉課堂,學生以小組形式根據所學內容選擇興趣點,然后融入思政元素制作PPT進行課堂展示,控制課堂展示時間在10-15分鐘/小組,這樣不僅可以測試學生對專業知識的掌握情況,也可以充分檢驗思政教育的效果,鍛煉學生的溝通、協作、領導和發表演講等技能:③課堂外實踐活動,一是通過戶外小游戲(盲人方陣、無敵風火輪等),培養學生的團隊合作精神,二是組織學生參觀當地優秀紅色旅游資源,如歌樂山烈士陵園、紅巖革命紀念館等,引導學生牢固樹立社會主義核心價值觀;④軟件輔助,選擇騰訊會議、學習通與雨課堂等軟件開展線上點名、彈幕互動、作業互評等,增加課堂的生動性,激發學生的學習興趣;⑤教學資源延伸,充分利用學習強國、人民日報、中國青年報、光明日報等課外資源進行課堂延伸,豐富教學內容、拓展學生的知識面。

四、總結

課程思政建設是一個長期、復雜的系統工程。在教學實踐中各個學校和任課教師都要有足夠的耐心,講究策略和方法,不斷總結探索,充分挖掘組織行為學中的思政元素,將社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化等根植于課程設計和課堂教學實踐中,助推中國特色哲學社會科學學科體系、學術體系、話語體系的構建;培育學生經世濟民、誠信服務、德法兼修的職業素養,培養出愛黨、愛國、愛社會主義、愛人民、愛集體的新時代大學生,為中國特色社會主義建設儲備優秀的建設者和接班人。

參考文獻

[1][9]習近平.把思想政治工作貫穿教育教學全過程開創我國高等教育事業發展新局面[N].人民日報,2016-12-09

[2]習近平.思政課是落實立德樹人根本任務的關鍵課程[J].求是,2020(17):6-16

[3]李南.《組織行為學》“課程思政”的推進路徑研究[J].吉林工程技術師范學院學報,2020,36(11):44-46

[4][5]《組織行為學》編寫組.組織行為學[M].北京:高等教育出版社,2019,5、10-11

[6]邵莉.高校數學專業課程思政問題分析[J].現代農村科技,2021(08):109 -110

[7]年大琦.大學生網絡群體極化的生成機理與引導策略[J].教育理論與實踐,2021,41(18):35-39

[8]張添茗.網絡文化環境對大學生思想政治教育的影響及路徑探析[J].決策探索(中),2021(01):50-51

[10]馬莉,丁汝雄.課程思政視域下:對地方高校學前教育專業教師協同育人的思考[J].齊齊哈爾師范高等專科學校學報,2018(4):10-12

[11]陳川,孫佳楠,呂永鋒,董一嘉.課程思政的研究與實踐——以模具設計及制造專業為例[J].教育現代化,2020,7(55):136-139

[12]張曉梅,馬雪.學前教育專業課程思政建設的困境與出路[J].黑龍江教育(理論與實踐),2021(08):6-8

[13]謝冰.高職院校專業課融入思政教育的改革與實踐——以《會計文化》為例[J].產業與科技論壇,2021,20(15):115-117

作者簡介

穆娜娜(1989.10~):女,漢族,山東德州,博士,重慶師范大學經濟與管理學院講師,研究方向:農村合作經濟。

學術成就:主要從事農村合作經濟、農業政策方面的研究。主持與合作經濟、農業社會化服務相關的校級人才引進項目一項、省部級項目一項,并作為核心成員參與多項國家自科、社科基金項目。在《中國農村經濟》《財貿研究》《華中農業大學學報(社會科學版)》《農村經濟》《江海學刊》《新疆農墾經濟》等核心期刊發表合作經濟、集體經濟等相關領域論文10余篇,獨立完成并提交研究報告1份;多次參與中國人民大學、農業農村部規劃設計研究院、農業農村部農村合作經濟指導司與計財司等高校、科研機構及政府部門的調查研究。

基金項目

本文為重慶市教委人文社科一般項目“鄉村振興背景下重慶扶貧產業可持續發展的長效機制研究”、重慶師范大學博士啟動/人才引進項目“中國農業社會化服務模式研究”成果。