以“垃圾分類”為例談初中化學開放性作業設計

張靜

摘要:為了促進學生對知識的實踐應用,讓化學知識更好地服務于生活,文章以“垃圾分類”為例,從設計原則、設計策略、設計類型等角度探究初中化學開放性作業設計,力圖發揮開放性作業的教學功能,培養學生的實踐能力和科學素養。

關鍵詞:初中化學;開放性作業;實踐能力;科學素養

文章編號:1008-0546(2021)04-0017-03 中圖分類號:G632.41 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.04.005

一、背景問題分析

《義務教育化學課程標準(2011年版)》指出,化學課程要使每一個學生“都能具備適應現代生活及未來社會所必須的化學基礎知識、技能、方法和態度,具備適應未來生存和發展所必需的科學素養”,讓學生“在熟悉的生活情景和社會實踐中感受化學的重要性,了解化學與日常生活的密切關系,逐步學會分析和解決與化學有關的一些簡單的實際問題”。基于此,九年級化學教材選取了許多貼近學生生活實際的情景,例如水的凈化、鋼鐵的銹蝕、化肥的生產以及固體垃圾等的危害和處理等,意在讓化學知識服務于生活。然而學生是否真的能很好地將知識應用于解決生活問題呢?適逢生活垃圾分類工作在全國多個城市啟動,關于垃圾分類的試題出現頻率也越來越高。盡管在課堂上,教師將可回收物、廚余垃圾、有害垃圾以及其他垃圾的分類悉數介紹給學生,并且通過一定的練習鞏固,但是學生對于垃圾分類的掌握情況仍不理想,在生活中則更是無法準確將垃圾投放到桶。偶然有一次跟學生走在一起時,其正好要將喝完的奶茶盒扔掉,扔垃圾時卻十分猶豫,不得不詢問:“老師,這個奶茶盒應該扔可回收物還是其他垃圾?”此類問題引入深思。當課堂教學、傳統的回家作業等無法讓學生真正掌握并應用化學知識時,如何讓化學知識更好地服務于生活?開放性作業作為對傳統課堂和作業的延伸應運而生。

在傳統的化學教學中,大多是將教輔書上的練習題以及各類考試中的試題作為書面回家作業,學生為了應試而被動地做大量重復性的作業,對于知識的掌握很多是機械的記憶,當碰到稍有變化的陌生問題時就無法靈活變通,更遑論用于解釋并解決生活中的問題。久而久之,學生陷入題海,失去了學習化學的興趣,甚至可能產生學習化學無用的想法。而開放性作業則有別于傳統作業,其是指學生在較寬泛的條件和環境中自主(或協作)完成的非統一性和非標準性作業川。其內容開放、方式開放、評價開放,針對某一特定主題,學生可以自己設計學習內容,真正成為學習的主體,化被動學習為主動學習,課堂效果以及學生科學素養得以提升。本文以垃圾分類為例,對初中化學開放性作業的設計進行探究。

二、初中化學開放性作業設計原則

1.生活性

開放性作業設置的目的是讓學生學會理論聯系實際,將所學知識應用于生活,因此其來源也應該貼近學生的生活,聯系社會實際,幫助他們感受身邊的物質及變化。在滬教版九年級化學教材中不乏這樣貼近生活的教學內容,除了上文提到的水的凈化、鋼鐵的銹蝕、化肥的生產等,還有空氣污染等環境問題、潔凈能源的開發、礦物的冶煉等,這些素材均可用于設置開放性作業,進一步提升同學們運用知識的能力以及創新和實踐能力。本文選取以垃圾分類為例也正是考慮到生活垃圾分類工作在全國多個城市啟動,蘇州市也于2020年6月1日起正式啟動垃圾分類工作。這是同學們生活中實實在在要接觸到的,且很多同學未能熟練掌握垃圾分類原則,因而以“垃圾分類”作為開放性作業的主題具備其必要性和合理性。

2.可操作性

首先,開放性作業的設計應當充分考慮學生的認知水平和個體差異,難度適中,避免學生望而卻步。必要時可采取分層設計,爭取讓不同層次的學生都能參與到作業的設計與完成中去。其次,開放性作業的設計應當充分考慮學生生活中社區環境、硬件設施等是否方便,本地是否有環境、資源、能源以及化工相關場地可供學生參觀學習等。例如在“垃圾分類”的開放性作業設計中,蘇州當地就有“七子山生活垃圾焚燒發電廠”等可參觀學習的素材。

3.探究性

開放性作業的設置讓同學們深刻掌握基礎知識的同時,可以結合生活中的物質和變化提升其思維的廣度和深度,實現探究學習。

三、初中化學開放性作業設計策略

1.選題的策略

顧名思義,開放性作業沒有唯一的標準答案,題目設計應具有較大的開放度,學生可以從多個不同的角度切入而不必拘泥于教師的布置,設計出各具特色的方案,從而激活學生的創新思維。例如,針對“垃圾分類”這一開放性作業,學生可以著手切入的點有很多,如“為什么要垃圾分類”“垃圾是如何分類的”“垃圾最終去了哪兒”“垃圾分類現狀調查”等。

其次,內容緊扣教材的同時要盡可能貼近生活,并盡可能地結合化學前沿知識,倡導多學科交融。這就要求教師平時要留心生活,提煉生活中的化學知識。

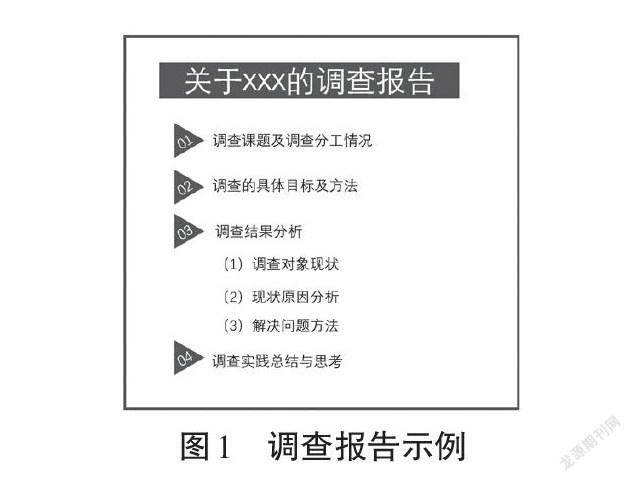

2.實踐的策略

教師在布置開放性作業時可適當予以指導,介紹如何完成開放性作業(方式、內容、要求等),讓學生明確相應步驟。如有需要教師可提前分組并進行分工,各組(各學生)根據教師提供的開放性作業方向各自制定計劃,也可自行設計相應內容,學生在規定的時間內完成作業并進行成果展示。成果展示的方式也應具有開放性,學生可采取論文、圖表、調查報告、演講、辯論、表演等形式。對于一些較為復雜的調查內容,教師可提前設計好相應的表格或樣式,如圖1所示,為同學們搭建腳手架,以便順利完成開放性作業。

3.評價的策略

開放性作業的評價應符合課程標準,過程評價與結果評價并重,定性評價與定量評價相結合,采取多樣化評價手段。評價標準可由教師和學生商量制訂,確定標準后教師及時向學生公布,讓學生在完成作業前就明確評價標準,理解評價內容,有的放矢。

四、初中化學開放性作業設計類型

1.調查類

通過調查、分析數據、總結等環節培養學生獲取信息、加工和表達信息等多方面的能力。以“垃圾分類”為主題,可以展開多角度調研,例如“中小學生/市民垃圾分類意識及了解程度調查”“校園生活垃圾現狀調查”“調查當地常見的塑料廢棄物的種類、數量和危害”“垃圾去向統計”等,學生在調查的基礎上提出自己的意見,并撰寫規范的調查報告,在此過程中深化其對化學與社會發展關系的認識。

2.查閱類

當今時代信息發達,查閱并篩選信息也是學生應當掌握的技能之一,查閱也是研究性學習的一種重要方法。在此類作業中,通過教師指導,學生不僅可以掌握圖書館中書目檢索等紙質書籍查閱方法,還可以學會圖書館電子資源、期刊網等檢索方法,并對文獻資料進行整理,提升科學素養。以“垃圾分類”為主題,可以布置作業如:通過查閱書籍、網絡搜索等途徑,了解各指定物質的分類并做成資料卡片,完成后與同學交流你的成果。

3.參觀類

通過組織學生實地參觀考察,在實際中鞏固舊知識,獲得新知識。相信學生參觀完諸如垃圾回收站、填埋場等場地后,目之所及皆是垃圾山,一陣陣刺鼻的焚燒味道傳來,這樣的真實場景的觸動一定會比圖片、視頻等更具有震撼性,讓學生更加強烈地意識到垃圾分類回收、分類處理的重要性,學生對自然和社會的責任感也會油然而生。在參觀時,如有需要教師應及時對學生進行具體指導,并在參觀后讓學生及時總結。

4.體驗類

著名數學家波利亞指出:“學習任何知識的最佳途徑是由自己去發現,因為這種發現理解最深、也最容易掌握其中的規律、性質和聯系”。體驗類作業可以讓學生置身于實際環境,激發他們學習的興趣,激起他們探究的欲望,將被動學習化為主動學習,將淺表層的感受化為深層的體驗。例如,我們可以設置環保小衛士一日體驗、生態教育基地導游一日體驗、社區服務活動基地一日志愿者等活動,讓學生在做中學,在學中做。

5.制作類

通過實際制作,提高學生的動手能力,培養其實踐能力,讓學生感受到自己微小的舉動可能帶來的正面價值,激發其積極向上的情感態度與價值觀。例如,教師可以布置利用回收塑料水瓶制作分類垃圾桶、利用回收紙張制作垃圾桶標識、對落葉用化學方法制作葉脈書簽、變廢為寶巧做實驗裝置與教具(如利用廢舊棉絮探究分子的運動)等,有效地運用化學學科素養力所能及地解決垃圾問題,學生的可持續發展意識也進一步提升。

6.實驗類

化學是一門以實驗為基礎的學科,以實驗為主的開放性作業讓學生在實驗中更深切地認識生活,認識物質世界的變化規律,有助于激發學生對化學的興趣,啟迪學生的科學思維。建議設置學生容易找到材料的實驗,例如在廚房中就可以進行的家庭實驗,教師也可以部分提供材料。可以布置作業如利用廚房廢油制作手工皂[2]等,從而實現垃圾的化學轉化。

五、初中化學開放性作業設計意義

開放性作業作為傳統作業的延伸,不僅具備其教學診斷和反饋功能,在完成作業的過程中學生的自主、合作、探究能力均能得到提高,此外還能讓學生了解化學與生活的密切關系,認識到化學在促進人類和社會可持續發展方面所發揮的重大作用,對學生的情感態度和價值觀起到積極的引導作用。教師在教學環節可適時適當設計開放性作業,實現課堂知識生活化,理論知識實踐化,提升學生的綜合素養。

參考文獻

[1]周鑫榮.用開放性作業開展研究性學習[J].教學與管理,2008(10):32-34

[2]張蘭芬.從“手工皂”到“廚房廢油變廢為寶”[J].化學教與學,2017(6):91-92

*本文系蘇州市教育學會“十三五”教育科研課題(批準號“十三·五”Sjh【615】)研究成果。