基于結構設計軟件的《建筑結構抗震》互動式教學模式

方釗 劉少波

摘? 要:《建筑結構抗震》是土木工程專業的必修專業課,然而當前該課程的教學存在理論授課脫離實際工程設計案例的問題。本文針對《建筑結構抗震》課程,從大綱及授課計劃的制定、教材選用、教學內容、教學過程設計及考核方法等方面探討以應用型人才培養為目標、基于PKPM結構設計軟件的教學模式改革,實現抗震理論知識和結構設計軟件演示的互動式教學模式,從而給該課程在應用型人才培養背景下的改革提供參考。

關鍵詞:應用型人才培養? 建筑結構抗震? PKPM結構設計軟件? 互動式教學模式

中圖分類號:G642;TU352.11-4 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2021)07(a)-0162-05

Interactive Teaching Mode of Seismic Resistance of Building Structures Based on Structural Design Software

FANG Zhao? LIU Shaobo

(School of Architecture Engineering, Nanjing Institute of Technology, Nanjing, Jiangsu Province, 211167? China)

Abstract: The Seismic Resistance of Building Structures is a compulsory course for Civil Engineering majors. However, the current teaching process of this course often has the problem that theoretical teaching is divorced from actual engineering design cases. Aiming at the course Seismic Resistance of Building Structures, this paper discusses the teaching mode reform based on PKPM structural design software with the goal of cultivating applied talents from the aspects of outline and teaching plan formulation, textbook selection, teaching content, teaching process design and assessment methods, so as to realize the interactive teaching mode of seismic resistance theoretical knowledge and structural design software demonstration, So as to provide reference for the reform of the course under the background of applied talent training.

Key Words: Applied talents cultivation; Seismic Resistance of Building Structures; PKPM structure design software; Interactive teaching mode

應用型人才培養是目前我國較重視的一種人才培養模式,其培養過程應基于大學內所學的各門專業課程。《建筑結構抗震》是土木工程專業的必修課程,該課程主要闡述建筑結構的地震作用計算與抗震設計方法,具有較強的實踐性和綜合性。傳統的《建筑結構抗震》課程的教學,主要基于教師在課堂上對理論知識和設計方法的講授,教學過程中往往脫離實際工程設計案例,與現階段許多高校制定的應用型人才的培養目標不符,因此需在教學中理論聯系實際,讓學生接觸到更多的抗震結構設計案例,培養學生對所學知識的實際應用能力。

新時代由于計算機技術的發展,利用計算機進行結構設計逐漸成為當今結構設計的主流。其中,PKPM結構設計軟件由于操作簡便、便于理解及設計方便等優點,已經被一些開設土木工程專業的高校納入教學內容。然而大部分高校均將該軟件作為為期一周的實訓課程進行教學,與以《建筑結構抗震》課程為代表的結構設計理論教學分開進行。因此,在教學過程中,易出現軟件教學與結構設計理論教學脫節的問題。部分對軟件較熟悉的教師在教學時僅教授學生軟件的使用方法,而往往未能教授學生利用結構設計理論知識判別結果準確性的方法,這導致學生僅會按部就班地進行計算分析,但不會判斷結果的對錯;而與之對應,部分對結構設計理論較熟悉的教師,則側重于理論知識和設計經驗的教授,傾向于讓學生自學結構設計軟件,這造成部分學生對軟件操作不熟悉。這種脫節現象源于兩課程的分開設置,從而對《建筑結構抗震》的理論教學和PKPM結構設計軟件的實踐教學均產生了不利的影響,因此應當嘗試將兩課程結合進行互動式教學,使二者相輔相成。

本文將針對《建筑結構抗震》課程,從大綱及授課計劃的制定、教材選用、教學內容、教學過程設計及考核方法等方面探討以應用型人才培養為目標、基于PKPM結構設計軟件的教學模式改革,從而實現抗震理論知識和結構設計軟件演示的互動式教學模式。

1? 教學研究現狀

目前,已有部分教學研究者針對《建筑結構抗震》課程的教學模式進行了不同程度的改革探索,如彭亞萍、胡大柱[1]結合課程的教學實踐,探索了《建筑結構抗震》課程基于應用型人才培養為目標的教學模式改革;潘月月等[2]探討了適用于《建筑結構抗震》課程創新創業教育的途徑和方法;任玲玲等[3]探討了專題模塊化教學在結構抗震課程中的應用;曹秀麗[4]針對應用型本科土木工程專業中《建筑結構抗震》課程的教學實踐進行了思考和探索;范萍萍等[5]嘗試將思政教育融入于《建筑結構抗震》課程的教學中;Charleson[6]針對新西蘭抗震設計的教學現狀,采用案例研究的方式,討論了抗震設計課程所需要的教學內容、教學方法和教職工素質,并提出最為關鍵的兩個方面,即課程與設計的相關性及授課呈現方式的多樣性,由此提出教學方法,并提供了很多有益的參考資料;Beltran[7]介紹了一套從定性和定量兩個角度、基于抗震設計和抗震設計原則進行課程教學的教學方法。與此同時,越來越多的教育研究者也逐步重視基于工程案例進行《建筑結構抗震》的教學,如吳琛等[8]分析了《建筑結構抗震》課程建立教學案例庫的必要性,并且設計了整個案例庫的建設內容和建設方法;周小龍等[9]提出了工程案例與虛擬實驗相結合的教學模式。但迄今為止,基于PKPM結構設計軟件的《建筑結構抗震》課程改革的相關教學研究較為匱乏。

2? 教學模式改革詳述

2.1 教學大綱及授課計劃的制定

教學大綱和授課計劃是課程實施的基礎和參照物,其中教學大綱設計應結合課時的情況,盡可能滿足工程教育專業認證的要求。針對基于PKPM結構設計軟件的《建筑結構抗震》課程,設計內容應包括課程目標及與畢業要求指標點的關系(應突出工程設計實踐方面的目標和指標點)、教學內容和教學要求、各教學環節學時分配(尤其是理論教學和實踐教學學時的分配)、教學組織與方法、課程成績評定與達成度分析、推薦教材和教學參考文獻等內容。授課計劃應當包括授課順序、需用課時數、授課性質及課外作業等內容。

2.2 教材選用

現階段,《建筑結構抗震》課程的教材種類較多,大部分教材的脈絡也較清晰,但卻幾乎沒有涵蓋PKPM結構設計軟件的教材,因此還需額外配備一本關于PKPM結構設計軟件的教材,且應盡可能不是一本純粹的軟件說明書,而應有工程實例的講解。此外,教師也可自己編寫既能闡述建筑結構抗震理論,又穿插PKPM軟件教學的教材或講義。

除此之外,部分教材由于編寫年代較為久遠,因此與現行的我國《建筑結構抗震規范》脫節。尤其是《建筑抗震設計規范》在2016年期間進行過一次修訂,因此應盡可能選擇在2016年后進行過修訂的教材,保證結合最新的抗震規范進行授課。

2.3 教學內容

《建筑結構抗震》課程的理論課教學內容應當因地制宜、結合學生的實際情況制定,一般應包括以下主要內容[10-11]。

(1)緒論,包含地震基本知識、結構的震害與結構抗震設防。

(2)場地與地基基礎抗震設計,包含場地、液化現象、地基基礎抗震設計。

(3)結構地震反應分析與抗震驗算,包含結構的地震反應分析、水平地震作用計算、豎向地震作用計算、結構扭轉效應及結構的抗震驗算,這部分內容應重點講授。

(4)鋼筋混凝土結構、砌體結構及鋼結構的抗震設計,包含結構震害、抗震概念設計、抗震計算、構件截面設計與抗震構造措施。其中,鋼筋混凝土結構由于應用最為廣泛,因此應當為該部分的重點內容,而砌體結構在目前使用逐漸變少的趨勢下,篇幅可適當降低。

(5)隔震與耗能減震結構設計。這部分內容并非課程重點,可適當壓縮。

與此同時,還應包含PKPM結構設計軟件的相關教學內容,主要包括PKPM結構建模(PMCAD模塊)、SATWE設計參數詳解及分析計算、結構構件施工圖設計、基礎參數設置及構件布置(JCCAD)等。

2.4 教學過程設計

2.4.1 理論教學部分

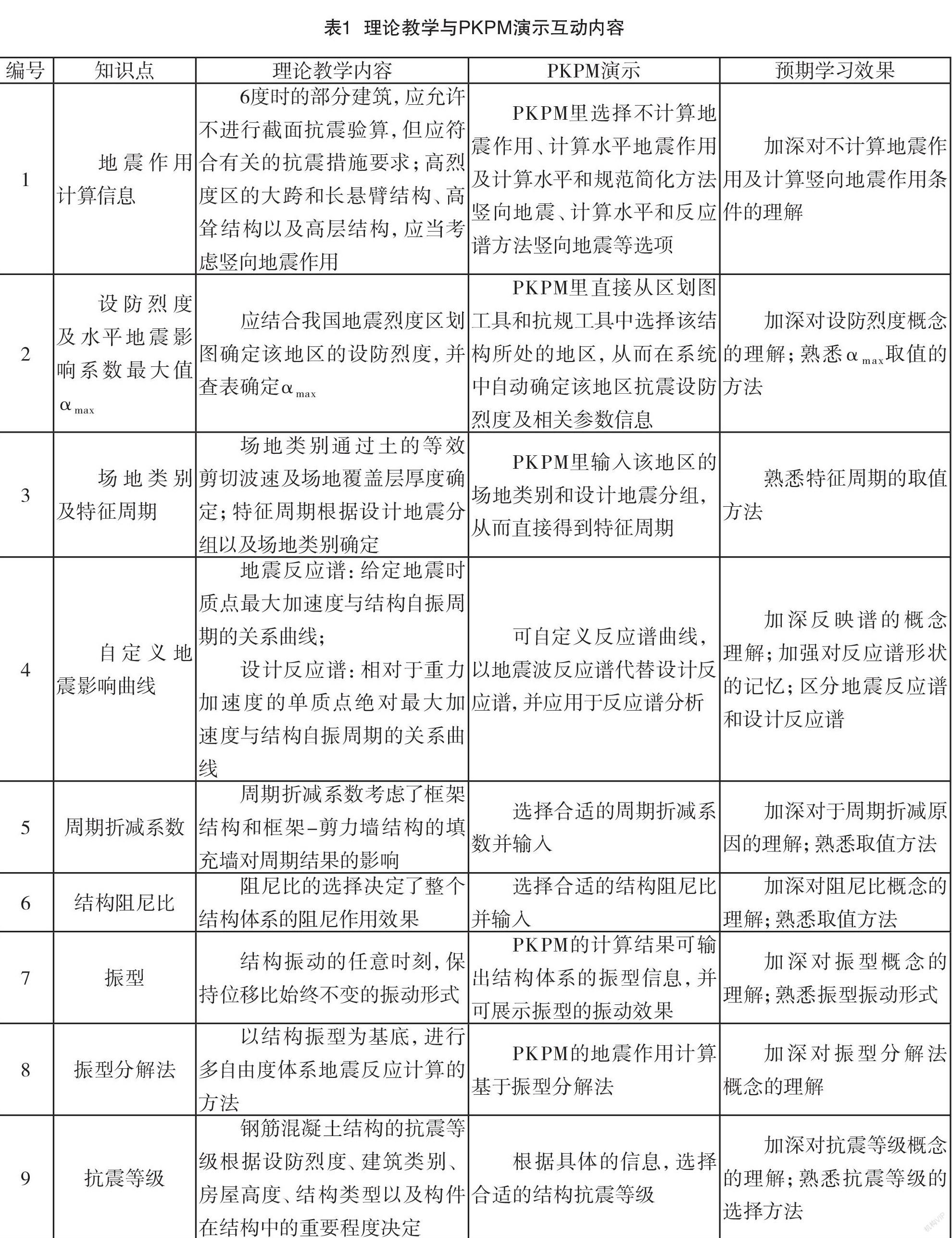

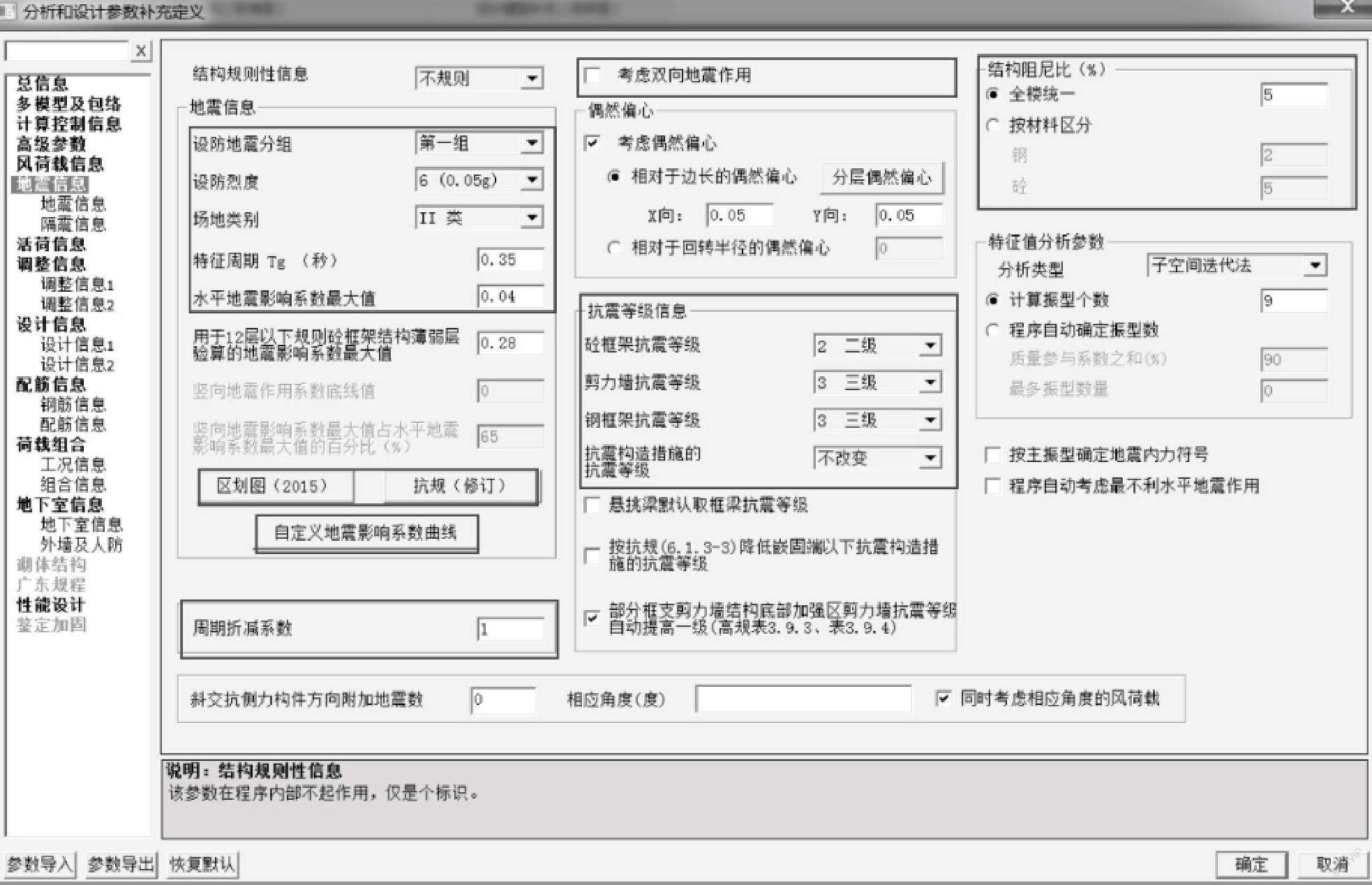

理論教學過程應以課堂講授為主、學生問答和習題練習形式為輔,以多媒體課件與板書相結合的方式進行教學,且必須結合最新的《建筑結構抗震設計規范》授課,并在適當的時候,播放建筑結構震害現場的相關視頻。建筑結構抗震理論教學與PKPM結構設計軟件展示應當是相輔相成、同時進行并互動的,在理論教學的過程中,采用PKPM結構設計軟件對理論知識點進行演示。由于篇幅所限,以下選擇部分授課內容,列表展示理論教學與PKPM軟件演示的互動,并列出學生的預期學習效果,以供參考(以PKPM V4版本為例),部分演示內容的操作界面如圖1中的圖框所示。

從表1可知,在《建筑結構抗震》的理論授課過程中,如采用PKPM結構設計軟件作為輔助,二者互動進行教學,可取得較好的教學效果,學生可加深對概念的理解,并熟悉參數取值方法及結構計算方法。

2.4.2 案例實踐部分

這是在完成或接近完成《建筑結構抗震》理論授課時設置的綜合實踐教學環節,可通過要求學生基于PKPM結構設計軟件對某一具體工程案例進行抗震設計,提高理論知識的實際應用能力。由于在理論課中已經讓學生熟悉了一部分PKPM的相關操作,因此實踐總時間可縮短并設置為2~3d。建議以結構形式相對簡單的鋼筋混凝土框架結構的抗震設計為案例,其基本教學過程如下所示。

(1)教師應首先給出設計任務書,詳細描述該設計實訓的基本內容、基本要求及最終需要學生提交的材料,如以某鋼筋混凝土框架結構為例,則設計任務書應當包含該結構的基本功能要求和簡單布局,并要求學生基于該任務書進行設計。

(2)學生根據設計任務書給出的設計基本條件及功能要求,參照抗震理論知識,確定各構件的尺寸與位置,如柱網布置、柱距、柱截面尺寸、梁的布置、梁截面尺寸等,進而確定結構的布置。在此基礎上,進行計算分析,得到構件內力值,從而完成構件配筋,最終得到各構件的配筋信息。在上部結構設計完成之后,進行結構的基礎設計,包括柱下獨立基礎的截面信息與布置設計等方面。

(3)學生最終提交的文件應包括梁配筋結構平面圖、柱配筋結構平面圖、板配筋結構平面圖,以及基礎平面布置圖和基礎詳圖等圖紙及上部結構計算書、基礎計算書等計算說明書。

通過該案例實踐教學,學生不僅能在實踐過程中復習理論課知識點并加深理解和記憶,還能對采用計算機進行結構設計有更加系統的認識,這對大四下學期的畢業設計大有裨益。

2.5 考核方法

《建筑結構抗震》平時成績的考核應包含考勤、作業及案例實踐部分,其中,作業部分應盡可能布置一些涉及到PKPM互動演示的練習,而期末評分可通過考試的方法進行考核。由于有案例實踐環節的加入,因此平時分所占的比例應適當提高,建議考試占總成績的60%,平時成績占40%(包含10%的考勤、20%的案例實踐部分以及10%的作業部分)。以上述方法可取得較好的考核效果。

3? 結語

以上以應用型人才培養為目標、基于PKPM結構設計軟件的《建筑結構抗震》課程教學模式,實現了《建筑結構抗震》理論知識和PKPM結構設計軟件的互動式教學,能夠加強學生理論聯系實際的能力,更好地為土木工程專業應用型人才的培養服務,為畢業生今后去設計院進行的結構設計工作打下更牢固的基礎。

參考文獻

[1] 彭亞萍,胡大柱.應用型高校建筑結構抗震課程教學改革與實踐[J].高教學刊,2020(10):96-100.

[2] 潘月月,王金龍,劉倩.創新創業理念下《建筑結構抗震》課程教學實踐與探索[J].濰坊學院學報,2020,20(2):71-73.

[3] 任玲玲,董園,梁森奧.應用型本科院校工程結構抗震設計課程教學實踐探索[J].高等建筑教育,2020(3):120-127.

[4] 曹秀麗.《建筑結構抗震設計》在應用型本科教育教學中的實踐和思考[J].科技創新導報,2008(35):173.

[5] 范萍萍,馬守才,趙永花,等.建筑結構抗震設計“課程思政”教學改革探索[J].高教學刊,2020(5):133-135.

[6] Charleson A W. Seismic design within architectural education[J].Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering,1997,30(1):46-50.

[7] Mauricio Morales Beltran,B. Yildiz. Integrating configuration-based seismic design principles into architectural education: teaching strategies for lecture courses[J].Architectural Engineering and Design Management,2020,16(4).

[8] 吳琛,王黎怡,張錚,等.“建筑結構抗震設計”教學案例庫建設的探索與實踐[J].教育教學論壇,2020(45):280-283.

[9] 周小龍,劉章軍,盧海林,等.工程案例與虛擬實驗在建筑結構抗震課程教學中的應用[J].高等建筑教育,2020,29(5):149-155.

[10] 王社良.抗震結構設計[M].4版.武漢:武漢理工大學出版社,2007.

[11] Chia-Ming Uang, Michel Bruneau. State-of-the-Art Review on Seismic Design of Steel Structures[J].Journal of Structural Engineering,2018,144(4).