主題性研究型教學設計的“五化”策略

摘要:主題性研究型教學設計是《普通高中美術課程標準(2017年版2020年修訂》)“教學設計建議”中倡導的美術教學的重要抓手,是高中生美術核心素養在課堂教學中落地的著力點,可以避免單元教學出現的空洞化、表面化和一課一主題呈現出的碎片化、機械化樣態。因此,在主題的內在表現上,需要美術知識結構系統化;在主題的素養導向上,追求美術學習目標精準化;在主題的學習層級上,強調美術要素提煉序列化;在主題的過程引領中,體現美術學習知識境脈化;在主題的任務檢測上,指向美術學習評價質性化。

關鍵詞:主題性研究型教學;美術鑒賞;主題學習

美術是一種視覺藝術,是“難以言表”的情感體驗和精神世界的視覺呈現。鑒賞美術作品的視角、審美感覺的敏銳度以及在義務教育階段積累的藝術涵養等因素,決定了高中生的鑒賞層次。人美版高中美術必修教材的美術鑒賞模塊第一單元的《素養與情操——美術鑒賞的意義》的學習,是學生開啟美術鑒賞學習的“進門課”。本主題學習,筆者嘗試運用《普通高中美術課程標準(2017年版2020年修訂)》中倡導的主題性研究型教學,聚焦主題和研究,開展富有自主性、挑戰性、進階性的美術學習活動,為學生接下來美術鑒賞過程和方法的學習打下基礎。

一、主題的內在表現——美術知識結構系統化

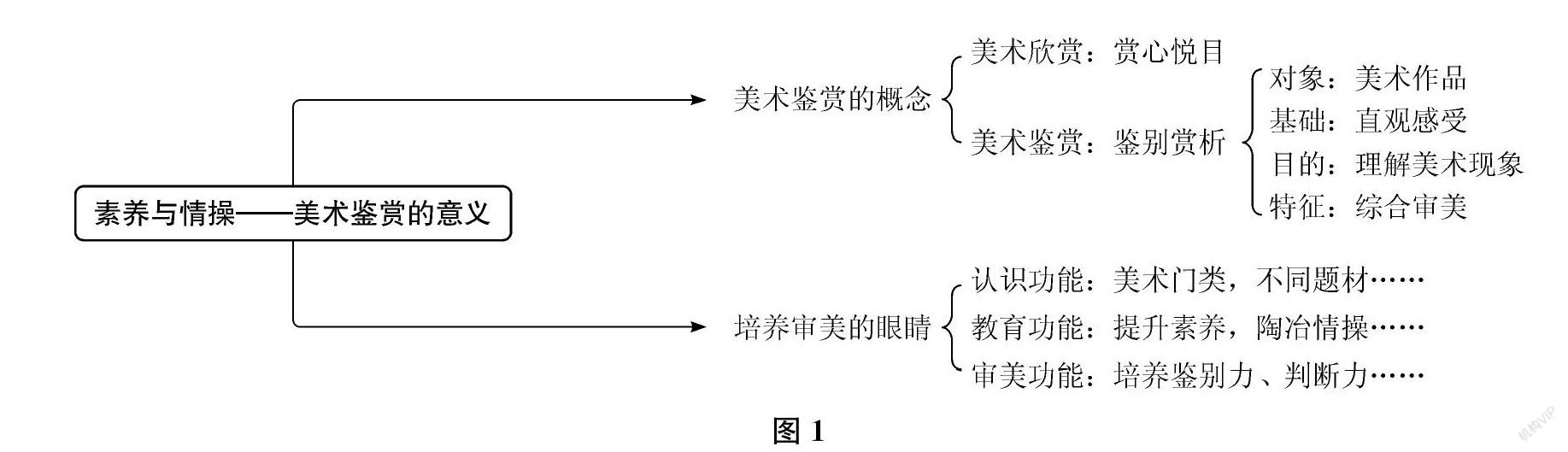

美術教材中涉及的知識是主題的內在表現。處理好美術教材知識的思想性和科學性、美術知識與技能學習的深度和廣度,精選美術知識,按照學生美術學習的年齡階段特點組織學習內容,使美術知識結構系統化,是主題性研究型教學設計首要考慮的問題。《素養與情操——美術鑒賞的意義》這一主題對應的美術核心知識是美術鑒賞的概念和意義,教學設計的第一步便是讓零散化的美術學習知識結構系統化。圖1是本課的結構化學習內容。

二、主題的素養導向——美術學習目標精準化

從“教學目標”轉變為“學習目標”,是核心素養時代以學生為本進行教學設計的具體表現。美術學科的核心素養需要在學習目標中進行精準落實。在圖像識讀方面,學生在初中階段已經較為系統地學習了“欣賞·評述”美術學習領域的內容,積累了較為豐富的欣賞美術作品的經驗,但是更多停留在感知、想象等感性的認知水平。在審美判斷方面,高一學生有一定的美術知識技能和相應的美術表現素養,儲備了相對淺層次的視覺感知經驗,初步具有感受、體驗、鑒別和賞析各類美術作品的能力。在文化理解方面,學生在初中美術學習中,對中外美術史有一定的了解。

基于對“圖像識讀”“審美判斷”“文化理解”三方面素養的分析,本主題的學習聚焦美術鑒賞的概念和意義,具體的學習目標是:學習美術鑒賞的概念,分辨美術鑒賞和美術欣賞的區別,厘清美術鑒賞活動與日常生活的關系;在感知與理解美術作品活動中,積累審美經驗;在繪畫門類的互鑒中開闊審美視野;在引經據典中陶冶審美情操;借助奧理冥造提升審美能力。通過美術作品學習評價記錄表,探索美術作品的觀看之道,感受美術鑒賞活動對促進學生全面成長的益處,從而理解美術鑒賞的意義。

三、主題的學習層級——美術要素提煉序列化

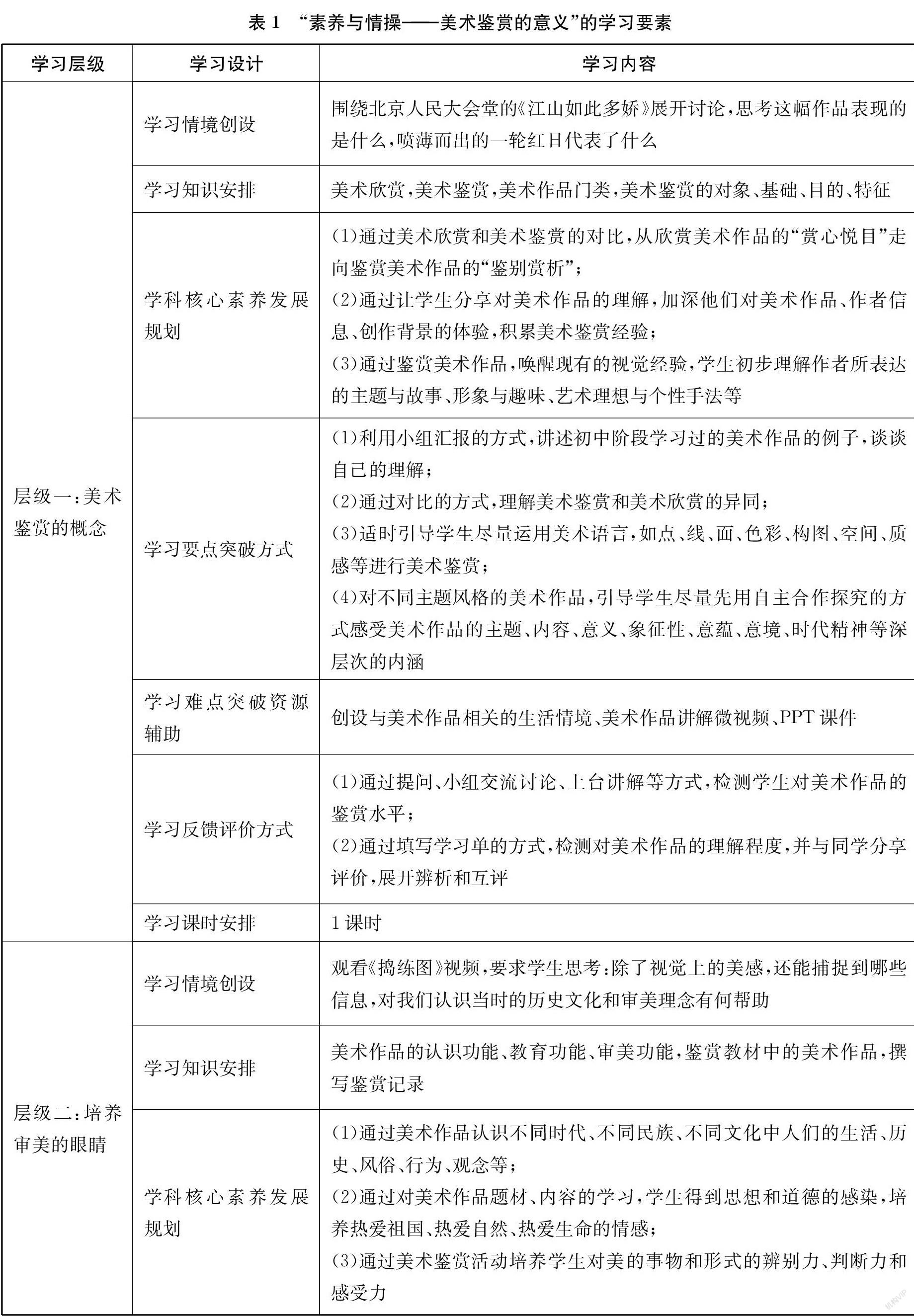

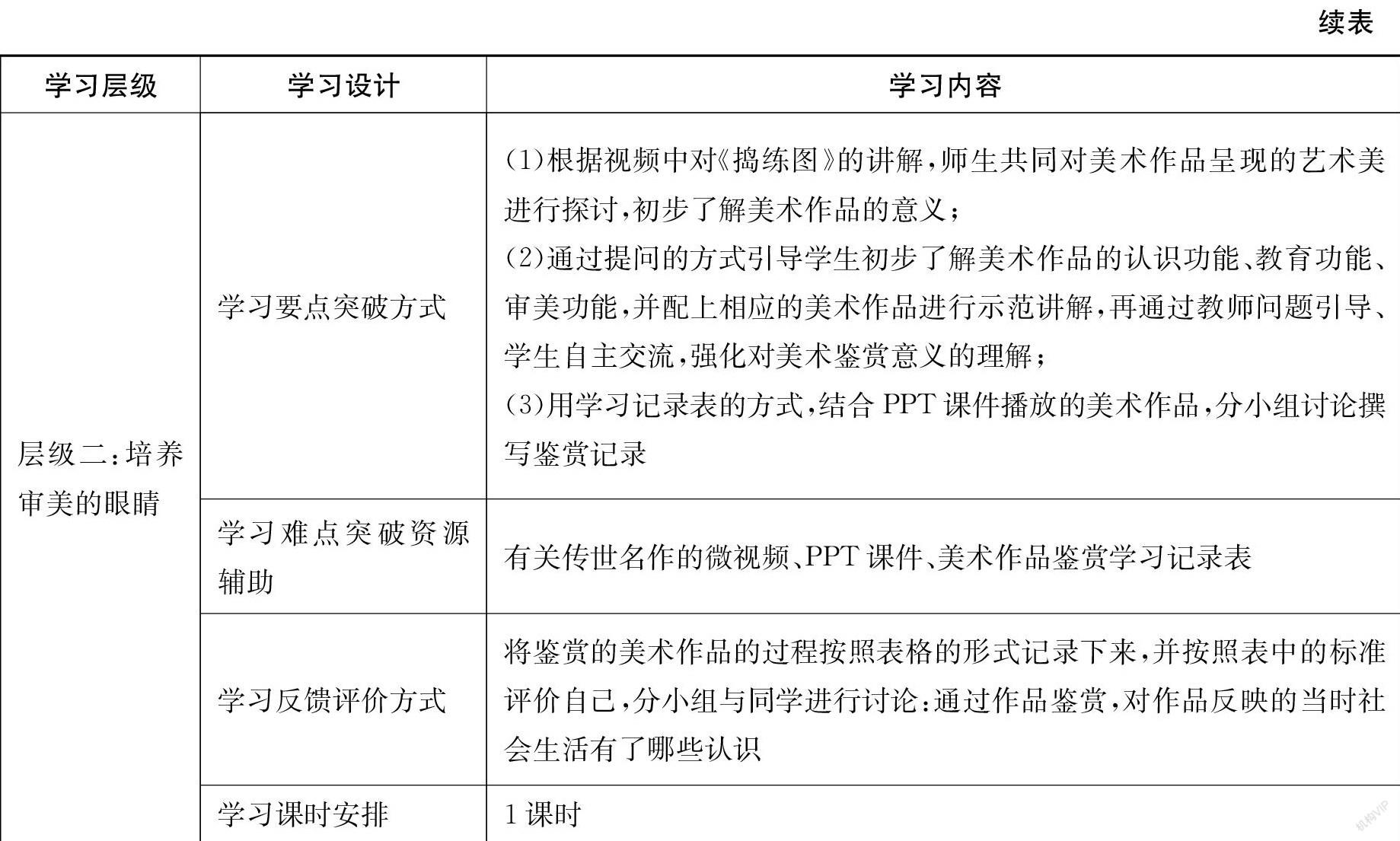

本主題分為兩個學習層級(美術鑒賞的概念和培養審美的眼睛),每一個層級的學習包括學習情境創設、學習知識安排、學科核心素養發展規劃、學習要點突破方式、學習難點突破資源輔助、學習反饋評價方式、學習課時安排7個要素,體現了美術學習要素的序列化特征(詳見下頁表1)。

四、主題的過程引領——美術學習知識境脈化

學習知識的境脈化在當下知識爆炸的時代顯得很有必要,因為“知識”唯有被置于具體的境脈中才富有意義,這種被鏈接起來的“知識”才能臻于深度理解。教師可以通過情境創設、資源輔助、學生審美體驗和討論交流等方式,設計具有挑戰性的學習任務,讓學生通過自主性、進階性的美術學習活動,理解美術學科知識的本質,體驗和掌握美術鑒賞的意義,創造性地解決美術問題。

(一)以問題為導向,激發學生的鑒賞興趣

學生對美術鑒賞的學習是一個螺旋上升的過程,每次的鑒賞活動都可能誘發新體驗、新發現。激發學生的觀看興趣,需要將基本問題和方法貫通于不同學習主題中,讓他們通過對作品的造型、色彩、構圖、材質、肌理以及細節的觀看,獲得視覺感受,進而鑒別、比較、分析和評價,在“看”的經驗中展開美術鑒賞學習。

在主題學習的開始,幻燈片出示《江山如此多嬌》作品照片,引導學生討論:

1.這幅作品表現的是什么?

2.噴薄而出的一輪紅日代表了什么?

如此,培養學生的圖像識讀能力和家國情懷。兩個問題的設計直接指向美術鑒賞,使學生對作品有更深層次的思考。

中國畫是我國優秀傳統文化的重要內容,凝聚著中華民族博大精深的哲學、思想和社會價值觀的精髓,體現了中華文化傳統、審美觀念和情感認同。中國畫有一個特點是奧理冥造。奧理冥造為北宋沈括所言,就是說要大膽地想象與幻化。中國畫之美,舍形而悅影,妙在似與不似之間,或奧理冥造,或以書入畫。

在主題學習中,幻燈片出示齊白石作品《荷花影》,從物理學的視角,請學生回答以下3個問題:

1.水中荷花的影子是倒影,但畫面中的影子是正的,為什么?

2.在有波紋的水面,影子是散亂的,但畫面中的影子不散亂,為什么?

3.我們知道,水中的倒影只有在岸上才能看見,但蝌蚪卻爭著追逐看不見的影子,為什么?

鑒賞齊白石的《荷花影》,學生知道了美術鑒賞不能囿于美術學科,這是對自身的美術鑒賞能力提出挑戰。作為高一年級的第一節美術鑒賞課,鑒賞中國畫可以激發學生對中國文化的認同。學生對3個問題的思考,可以拓寬美術作品的鑒賞視角,引發對美術鑒賞意義的探索與思辨,獲得美的滋養和審美能力的提升。

(二)以比較為議題,豐富學生的鑒賞知識

議題一般是指具有討論價值的題目。在廣泛的文化情境中學習美術,促進學生的審美判斷和文化理解,需要在比較中不斷挖掘美術鑒賞的價值,通過議題強化學生同周圍世界聯系的意識,理解美術鑒賞的意義。

講到美術鑒賞,學生就會想到初中階段的美術欣賞。美術鑒賞和美術欣賞有相同之處,表現在:兩者都包含“賞”字;都是在接受美術作品的過程中發生的;都是從對美術作品的直覺式體驗入手。但兩者之間還存在著明顯的差異,表現在:美術欣賞注重領略作品的視覺(形式)美感與趣味,是“賞心悅目”式;美術鑒賞更強調在體驗的基礎上對作品內涵與價值做深入的探究與評判,其深度與內涵都超越了美術欣賞。在教學中,教師可以通過引導學生以美術欣賞和美術鑒賞的比較為議題,進行小組討論,合作探究討論并歸納兩者的相同點和不同點。

美術鑒賞既是一個抽象的名詞,又是一個大概念。“鑒”,一般認為是鑒別、仔細看的意思。“鑒”的內涵豐富,涉及美術作品的作者、創作年代、創作材料、表現手法、美術語言等這些直接呈現的內容,以及隱含在美術作品背后的社會、歷史、文化背景等相關知識;“賞”包含欣賞的內容,指的是通過欣賞,獲得對美術作品的感受、體驗、聯想,并與個人的審美經驗相結合,進行綜合的審美判斷。通過對“鑒”和“賞”的講解以及對美術鑒賞和美術欣賞的對比,學生在理論上對美術鑒賞有了較為深刻的理解,為接下來的美術鑒賞做好鋪墊。

我們知道,美術的門類一般包括繪畫、建筑藝術、雕塑、工藝美術、書法、篆刻、攝影等。而單就繪畫來說,又分為中國畫、油畫、水粉畫、水彩畫、蛋彩畫、版畫、插畫、宣傳畫、壁畫、裝飾畫等,可謂門類眾多、精彩紛呈。因此,在主題學習中,教師要引導學生比較美術作品的不同題材(如表2所示),通過門類互鑒,提升鑒賞水平。

通過選用教材中戰爭題材、和平題材和教材外和親題材的作品,學生對“戰爭與和平”展開思辨。在鑒賞中,學生了解到美術作品還具有一定的寓意或象征意義。不同美術門類之間互相借鑒,從材料、技法和風格等方面進行圖像識讀、審美判斷和文化理解,可以使學生增強對美術作品的基本問題、形式特征、藝術手法和重要細節的感悟和認識,幫助學生批判性地闡釋周圍的視覺文化,達到建構自我認知的目的。

(三)以整合為媒介,增進學生全面理解

美術鑒賞是觀者運用感知、經驗和相關知識對各類美術作品和美術現象進行感受、體驗、欣賞和鑒別,以此獲得深層次的精神滿足和審美理解的過程。美術鑒賞需要多學科的知識積累。

借助學科整合,整體架構美術知識并形成深層次的聯結,是對學生提出的更高要求。在教學中,主題既要緊密關聯本學科核心內容,又要廣泛鏈接日常生活、社會生活、政治生活和科技前沿等。通過學生和教師、學生和學生、學生和問題之間的深入互動,學生經歷相對完整的美術鑒賞活動或問題解決過程,進而實現美術學科核心素養的進階發展。

為了使學生更好地鑒賞南宋夏圭的《臨流撫琴圖》與馬遠的《踏歌圖》這兩幅山水畫作品,讀懂兩位畫家如何“經營位置”,教師先請學生回答高中歷史的一道選擇題:

南宋馬遠、夏圭的畫作被稱“殘山剩水”,他們也被后人稱為“馬一角”“夏半邊”,這體現了作者怎樣的心境()

A. 國家一統的安靜心態

B. 畫家同情百姓、漠視權勢的傲骨

C. 山河殘破、偏安一隅的郁悶心情

D. 救亡圖存的壯志豪情

學生完成這道選擇題,并小組交流選擇理由。用高中歷史試題打通美術與歷史的學科界限,加深了學生對教材中“馬一角”“夏半邊”作品的認識,以及對“殘山剩水”這種“邊境山水”的理解。另外,這一做法還進一步激發了學生的美術鑒賞興趣,促進美術學習持續發生,引導學生逐步進入美術鑒賞的世界。

五、主題的任務檢測——美術學習評價質性化

本主題的學習旨在培育“圖像識讀”“審美判斷”“文化理解”核心素養。在評價中,努力落實“運用質性評價,著眼美術學科核心素養”這一課標基本理念,關注學生解決問題的能力,評價他們的核心素養發展水平。

一是過程性評價。主要是通過小組內交流探討、同伴互助,用美術語言表現美術作品鑒賞內容等適應美術學科教學特征的評價方式,幫助學生檢驗自己的學習態度、方法與成果,逐漸養成自我反思的習慣,加深理解美術鑒賞與日常生活的緊密關聯,使學生的美術學習上升到文化理解的高度。

二是展示性評價。主要是運用語言文字描述和鑒賞記錄的方式,檢測學生對美術鑒賞概念及其意義的理解。學生在填寫美術學習反饋評價表和美術作品鑒賞記錄表的過程中,可以對照表中的標準,評價自身在美術學習中的表現,促進對美術作品的持續理解。

總之,主題性研究型教學設計是一個與美術教材內容積極互動的過程。教師要避免單元教學設計出現的空洞化、表面化和一課一主題的碎片化、機械化樣態,形成基于“大主題”“大思想”“大視野”的教學格局。教師要站在立德樹人的高度,全面提升學生對教材文本的解讀能力,實現美術教學的整體優化。

參考文獻:

[1] 周信達.整體觀念:美術鑒賞教學的新取向[J].中小學教師培訓,2020(12).

[2] 劉月霞,郭華.深度學習:走向核心素養[M].北京:教育科學出版社,2018.

[3] 孫芳.核心素養本位下的美術教學探索——以高中山水畫大單元教學設計為例[J].基礎教育課程,2019(2).

[4] 鐘啟泉.深度學習[M].上海:華東師范大學出版社,2021.

[5] 周春花,張紅梅.“基于議題式”美術教育的濫觴[J].中國中小學美術,2018(3).

[6] 羅濱,陳穎.一體化教學與教研:“深度學習”教學改進的區域實踐[J].中小學管理,2021(7).

*本文系教育部基礎教育課程教材發展中心“深度學習教學改進”項目實驗示范區階段性研究成果、北京市教育科學“十三五”規劃2020年度一般課題“高中美術教師課程領導力提升的實踐研究”(編號:CDDB2020203)的階段性研究成果。命題研究