核心素養下的小學英語閱讀教學策略初探

摘? ?要:基于小學英語閱讀教學,圍繞英語學科核心素養的培養,將教材活化成生活,抓話題發展語言能力;將知識活化成技能,促合作發展學習能力;將語言活化成交際,重生成提升思維品質;將圖片活化成情境,巧滲透培養文化意識的方法,以此在小學英語閱讀教學中培養學生英語核心素養。

關鍵詞:小學英語;學科核心素養;閱讀教學;教學策略

中圖分類號:G623.31? ?文獻標識碼:A? ? 文章編號:1009-010X(2021)31-0059-06

2014年3月,教育部發布了《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》(以下簡稱《意見》),提出了“核心素養”這一重要概念,要求將研制與構建學生核心素養體系作為推進課程改革深化發展的關鍵環節。《意見》發布之后,圍繞學科核心素養的討論迅速成為了教育界的熱點話題。但是如何基于教材特點及教學實際來有效地培養學生的學科核心素養,目前仍在探索之中。而閱讀是人們獲取信息,認識世界,發展思維,獲得審美體驗的重要途徑。教學實踐中,我們圍繞英語核心素養的培養,立足于小學英語閱讀教學,摸索出了將教材活化成生活、將知識活化成技能、將語言活化成交際、將圖片活化成情境的教學策略。

一、將教材活化成生活,抓話題發展語言能力

作為語言類學科,在英語學科中處于首位的核心素養便是語言能力,語言能力主要指在社會情境中借助語言進行理解和表達的能力,而這種社會情境就是我們真實的生活。教材是生活的濃縮,生活是教材的釋放,教材文本就是對生活的提煉和再現,而將教材和生活連接在一起的連接點就是語言話題。《義務教育英語課程標準》(以下簡稱《課標》)中指出:學生在義務教育階段應該學習和掌握的英語語言基礎知識包括語音、詞匯、語法以及用于表達常見話題和功能的語言形式等。而我們的小學英語教材正是以話題貫穿于整個教學單元的,因此我們可以抓住教材中的單元話題,分析同一教學單元中各文本之間的內在聯系,合理安排課時,從整體上設計教學,進而將教材還原成學生真實的生活,發展他們的語言能力。

如五年級上冊第二單元My Country and English-speaking Countries,圍繞“國家”這一單元主題,向學生介紹了有關國家的詞匯以及談論國家地理位置、國旗、首都、語言、風景名勝等方面信息的基本句型。單元中的每課都圍繞著一個國家的相關信息展開介紹,看似各課文本之間沒有多大的關聯,但事實上教材對于每一個國家的描述都是圍繞地理位置、國旗、首都、語言、風景名勝等五個方面進行的,所以在課堂教學過程中,教師可以以單元第一課的國家為例,引導學生圍繞這五個方面學習有關這個國家的語言知識。

如本單元的第一課China,圍繞中國介紹了相關的語言知識,教學時教師結合中國的地圖及風景名勝圖片,通過呈現問題:What country is it? Where is it? What’s the capital city of China? What do we speak in China? What’s famous in China? 引導學生聯系自己的生活經驗和語言知識,對中國的地理位置、國旗、首都、語言、風景名勝等進行描述。結合這樣的語言情境,引導學生理解這些語言項目的含義。接下來,教師進一步引導學生圍繞這五個方面對中國進行描述,最后通過這樣的表格(見表1)引導學生梳理和歸納本課的知識。

教學完本課之后,教師還可以布置這樣的預習作業,鼓勵學生按照此表格在第二篇課文中查找下一個國家——加拿大的相關信息。隨著句型在本單元后面幾篇課文中的循環呈現,學生可以不斷體會和感悟語言的意義和功能,同時進一步鞏固和操練所學的語言知識。更重要的是通過這樣一個表格,學生可以將零散分布于各課的語言知識點編織成知識網絡,對本單元的語言知識進行有效地梳理和概括。這樣的教學方式也可以啟發我們每一位教師,不僅要善于縱向使用教材——單獨的備某一課,還要善于橫向使用教材——理性分析教材中各文本之間的聯系,從而有效地銜接各課的教學內容,實現單元教學的整體推進。語言能力包括語言知識和語言技能,正是因為教師深入理解教材,將語言知識和語言技能融合在語言話題之下,才將教材文本還原成了學生的實際生活,從而有效地發展了學生的語言能力。

二、將知識活化成技能,促合作發展學習能力

學習能力是英語學科核心素養的內容之一,主要是指主動學習、積極調適、自我提升的意識、品質和潛能,促進學生形成持久的學習興趣、主動的學習態度和明確的學習目標,能運用恰當的學習方法開展自主學習、合作學習和探究學習,有效監控和管理學習過程,多渠道獲取學習資源。語言的學習離不開對話和交流,對話和交流離不開合作,在小組合作的過程中,學生可以相互學習、積極調適、平等交流、大膽表達,從而有效發展學習能力。

教學中,我們發現課堂中的小組合作往往流于形式,小組合作變成了“合著坐”,學生之間缺少語言、行為和思想方面的合作。怎樣才能開展有效的小組合作呢?首先,合理的分組很重要。我們嘗試采用了“組內異質,組間同質”的分組方式,將好中差三個層次的學生分到同一組。其次,賦予學生的身份和角色也很重要。為了讓學生的合作更有實效,我們每個小組安排四名同學,并且根據學生的學習能力給每一名同學一個身份,如學習能力比較強的學生擔任組長,我們稱呼他為大師,學習能力中等的學生擔任副組長,我們稱呼他為大將,而學習能力比較弱的學生,主要負責答題和小組展示,我們稱呼他為得分王。為了不打擊學生的積極性,不讓學生給自己貼標簽,通常每個組由一名大師、一名大將和兩名得分王組成。接下來,通過給學生不同的加分,讓每個學生都能積極參與到課堂活動中來,例如大師正確回答一個課堂問題得1分,大將回答一個問題得2分,而得分王回答一個問題得3分。在這種加分機制的激勵下,組內的大師和大將都愿意輔導得分王,讓他在小組之間的競爭中為本小組得到高分。這樣得分王們的學習欲望就被大大地調動起來了,他們不再是往日課堂上的弱者,通過自己的行為改變小組的積分,為自己的小組贏得榮譽,同時也給自己帶來了自信。當然,小組合作的目的不是競爭而是合作,所以在實際教學中,我們會鼓勵小組成員給自己的小組起一個響亮的名字,這樣小組就有了強大的凝聚力,大家可以在組長的帶領下,一起以游戲競賽的方式在活動中學習語言知識,發展語言技能。小組合作的過程中,學生的交際能力得到了鍛煉和提升,大師和大將在輔導得分王的過程中提升了知識梳理能力,而得分王在不斷參與課堂活動的過程中鍛煉了語言表達能力。整個學習過程中,學生主動參與,相互學習,每個人都充分發揮了學習的主體作用,促進了個性發展,而且通過小組成員之間的不斷對話,有效地將語言知識轉化成了語言技能,從而訓練和培養了學生主動學習、積極調適、自我提升的學習能力。

三、將語言活化成交際,重生成提升思維品質

思維個性特征作為核心素養的思維品質,反映其在思維的邏輯性、批判性、創造性等方面所表現的能力和水平。語言是思維的載體,沒有思維含量的語言,也就失去了存在的意義。正是因為思維的存在,所以語言也就有了創造性。而從語言學角度來看,交際能力是一個人對潛在語言知識和能力的創造性運用能力。因為語言的創造性,我們要幫助學生將課堂中學得的語言轉化成真實的交際,注重課堂語言的生成,提升學生的思維品質。那么作為教師,我們應該怎樣促進學生語言的生成,進而提升他們的思維品質呢?

(一)提供情境,啟發思維的創造性

創造性思維即創新思維,指以現有的思維模式,利用現有的知識和物質,在特定的環境中,提出有別于常規或常人思路的見解和方法。由此不難看出,創新思維的培養和訓練離不開情境的支持。所以在小學英語教學中,我們要善于創設語言情境,激發學生的創造性思維。如四年級上冊Unit 3 Let’s go!Lesson 18 Lost in the City是一篇故事。故事講述了一只可愛的小貓到城里拜訪姐姐Kitty,因為小狗指路錯誤導致迷路,在好心老鳥的幫助下,最終找到姐姐的故事。

教學中,教師別出心裁地創設了學習情境,把教室里的桌椅擺成了四部分,通過桌椅的擺放給教室留出了一個十字空區,同時準備了the Mice House和the Nice House桌牌,放在不同的位置,除此之外教師還繪制了交通信號燈,放在了十字空區的中心位置。這樣的桌椅擺放,將教室布置成了一個小型的社區,在這個社區中有馬路、有信號燈、還有街邊的房屋,這樣的情景不僅有利于學生理解文本中短語“Go straight. ”“Turn right.”等的意義,還可以有效喚醒學生的生活體驗,為他們后面的故事表演提供了場景,更重要的是在場景的烘托下學生的創造性思維得到了激發,有了更多獨創性的語言表達:

Cat: Excuse me.

An old bird: Yes?

Cat: I’m lost.

An old bird: Pardon?

Cat: I’m lost. Can you help me?

An old bird: Yes.

Cat: Where is the Nice House?

An old bird: I’ll show you. It’s not far. Go down this street. And turn left at the traffic light. There’s the Nice House.

Cat: Thank you.

An old bird: You’re welcome. See you later.

Cat: See you.

…

在情境的幫助下,學生的獨創性思維被啟發出來:當看到拄著拐棍的鳥爺爺時,學生推知他可能耳聾,于是加上了語言“Pardon”;當鳥爺爺給小貓指路后,學生加上了表達感謝的句型“Thank you.”;當和鳥爺爺分別時,學生增加了句子“See you later.”更讓我們感動的是,在真實情景的幫助下,學生結合房子和信號燈等的具體位置說出了真實的句子:I’ll show you. It’s not far. Go down this street. And turn left at the traffic light. There’s the Nice House.語言是在特定的情境中發生的,而故事本身就是對語言的提升和再現,所以在故事課的教學中,通過圖片、實物、視頻等為學生創設真實的語言情境,可以更好地喚起學生的生活經驗和知識儲備,讓學生有話想說,有話可說,進而啟發他們思維的創造性。

(二)深挖文本,培養思維的批判性

批判性思維指鼓勵學生用自己的看法去分析問題,對看到、聽到、讀到的事情進行分析、評價、推理、解釋等。批判性思維者是好奇的,能不斷地質疑,思想開放、靈活;能合理、公正地作出評估,審慎地作出判斷,樂于重新思考,對問題有清晰的認識;能有條理地處理復雜問題,用心尋找相關信息,合理選擇評價標準,專注于探究,堅持尋求學科和探究環境所允許的精確結果。由此可見,培養學生的批判性思維對于學生今后的人生發展具有重要的意義。教材是我們對學生進行語言教學和思維訓練的重要媒介,因此發展學生的批判性思維離不開教師對教材文本的深入挖掘。如五年級上冊第三單元第18課Billy Bee是一節故事課。課文講述了小蜜蜂Billy帶領小伙伴Benny一路飛行到20公里外的城市取回一種特殊的蜂蜜,從而解救生病的女王the queen bee的故事。教材中提供的練習作為討論問題:Do you like Billy Bee? Why?在解讀教材的故事中,我們發現故事中的兩只小蜜蜂各有各的特點,無論是Billy的善良、勤勞,Benny的堅持、永不放棄,還是兩只小蜜蜂的樂于助人,都是值得學生學習的品質。所以在處理教材時,我們將教材中有關主要人物Billy的討論變成了對Billy和Benny的討論,鼓勵學生在與同伴討論的過程中,結合自己的生活經驗和認知發表自己的看法。如在課堂的討論環節,我們的學生有了這樣的表達:

T: What can you learn from Billy?

S1:He is very kind.

S2: He is helpful.

S3: He is hard-working.

T: How about Billy?

S4: He is kind, too.

S5: He is warm-hearted.

T: What else can we learn from Billy?

S6:He never gives up.

...

正是因為有了教師對文本的深入解讀,才讓學生不僅關注到了故事中的主要人物Billy,還關注到了故事中的另一個人物Benny,并從他的身上學到了永不放棄的品格,而這正是處在激烈人才競爭中的學生身上所缺少的和需要磨煉的。而這樣的教材處理方式更培養了和發展了學生的批判性思維,給學生的語言學習提供了批判性思維的視角。

(三)設計導圖,提升思維的邏輯性

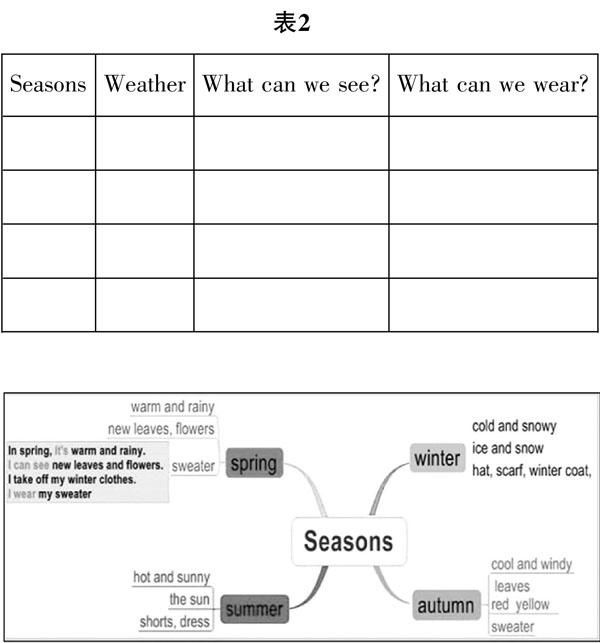

思維的邏輯性主要表現為思維的規則和規律,具體涉及概念、判斷和推理等心智活動。而思維導圖運用圖文并重的技巧,挖掘了負責可視、綜合、幾何、繪畫的右腦的潛在技能,運用線條、符號、詞匯和圖像,把一長串枯燥的信息變成彩色的、容易記憶的、有高度組織性的圖像、顏色等,并在這之間建立了記憶鏈接。學習者借助思維導圖可以形成合理有序的知識結構網絡。課堂教學的過程中,清晰合理的思維導圖可以幫助學生有效梳理語言知識,有利于學生邏輯性思維的發展。如六年級上冊第13課Seasons向學生介紹了春夏秋冬四季。教材文本圍繞三個方面向學生介紹了這些季節,如氣候特點、自然現象、所穿衣服等。教學中教師設計了這樣的思維導圖(見下圖),將季節的特點表達得淋漓盡致,這樣可以讓學生對所要學習的季節信息一目了然,從而有效描述這些季節。接下來教師引導學生通過閱讀文本將有關四季的信息填寫在表格里。

當學完了整篇文章之后,學生對于節日話題就有了整體的把握,他們可以通過圍繞天氣、自然現象及所穿的衣著等三個方面來描述一個節日。作為六年級的學生,他們已有了十幾年的生活經驗,對于季節這個話題他們有一定的知識儲備和生活積累,所以在學生學完了課文知識之后,教師可以引導學生結合自己的生活經驗圍繞季節話題再次進行交流,如:What can you eat in different seasons? What can you do in different seasons?為學生后面即將學習的有關季節的知識做好鋪墊,同時也啟發學生結合自己的知識儲備和經驗積累,對思維導圖進行拓展。在導圖的原有基礎上,圍繞季節話題再次拓展和延伸,這既是對學生邏輯性思維的梳理和拓展,又是對學生思維邏輯性的訓練和提升。“由于受到教材文本篇幅的限制以及學生本身英語語言積累等因素的限制,教材文本中的大多數內容尚未能夠依據話題呈現豐富的內涵。”作為教師,我們要善于挖掘教材的文本內涵,通過設計思維導圖引導學生基于話題內容對教材中的語言話題進行拓展和延伸,在此基礎上訓練和發展語言思維的邏輯性。

四、將圖片活化成情境,巧滲透培養文化意識

文化意識指對中外文化的理解和對優秀文化的認同,是在全球化背景下表現出的跨文化認知、態度和行為取向。作為核心素養內涵之一的文化意識,指的不僅是學生了解一些文化現象和情感態度與價值觀,還包括評價、解釋語篇反映的文化傳統和社會文化現象,比較和歸納語篇反映的文化,進而形成自己的文化立場與態度、文化認同感和文化鑒別能力。顯然,相對于基礎教育階段的小學生而言,文化意識中的有些方面相對抽象,但是意識是可以滲透的,這就啟發我們在培養學生的文化意識時,可以引導學生對獲取的語言信息加以思考,為不同的文化信念尋找合理性解釋,從而豐富自己的知識信念系統。那么,針對小學生的心理年齡特點,教師應該運用什么樣的方法培養他們的文化意識呢?我們認為利用教材中的圖片為學生還原語言的真實情景是一個很好的嘗試。心理學研究表明,小學階段的學生以具體形象思維為主,逐漸向抽象邏輯思維過渡,而圖片是可視可感、具體想象的,教學中我們可以呈現教材中的圖片,向學生還原語言真實的場景,進而將抽象的文化傳統和社會文化現象等可視化,幫助學生理解和接納語言所承載的文化,進而向他們滲透文化意識。

如六年級上冊第三單元Christmas第19課Christmas Is Coming!向學生介紹了西方傳統節日圣誕節。隨著中西方經濟和文化交流的增加以及國外旅游的普及,小學階段的學生對于這個西方的傳統節日并不陌生,但是對于這個節日所承載的宗教意義,學生并不熟悉。所以在課堂教學過程中,我們將教材中有關圣誕節的圖片通過多媒體依次呈現給學生,同時配以Carols這首常見的圣誕歌曲。在歌曲和圖片的啟發下,學生馬上聯想到了這節課是有關圣誕的知識學習。之后,教師通過呈現問題:What do you know about Christmas? What is Christmas? When is Christmas? What do they do at Christmas?鼓勵學生結合自己的知識儲備和生活經驗對問題進行解答。于是課堂上師生之間有了這樣的對話:

S1:Christmas is a western holiday.

S2:It’s on December 25th.

S3: They sing special songs at Christmas.

S4: They invite their family and friends to their house.

S5: They put up Christmas trees.

T:Wow, they will put up Christmas trees at Christmas. But how do they put up Christmas trees?

S6:They put a star on the top of Christmas trees.

T: Good. But why do they put the star on the top of Christmas trees?

Ss:(學生沉默)

T:This is a story from the Bible.(多媒體課件中呈現《圣經》的圖片)We will learn something about it in this unit.

…

通過師生之間的對話,學生圍繞圣誕節進行了表達。隨著對話的深入,學生對圣誕節的描述也越來越清晰,為后面閱讀文本做好了鋪墊。作為本單元的第一課,教師并沒有拘泥于教材中所呈現知識的傳授,而是通過師生之間的對話,讓學生聚焦于語言知識背后的文化。圖片的呈現為學生的語言學習創設了語境,激發和喚起了學生對于圣誕節的知識儲備和生活積累。通過教師的引導,學生逐漸了解到圣誕節是一個宗教節日,圣誕節的由來和傳統都與《圣經》有關。通過這樣的教學方式,教師將教材中的圖片變成了學生的語言學習情境,還通過問題引導,讓學生不僅關注到了語言內容,還關注到了語言背后所承載的文化。在此過程中,教師對學生文化意識的滲透是潤物無聲的,其中圖片發揮了重要的作用。

五、結語

培養學生學科核心素養,是深化課程改革的重大舉措,而有效的教學策略不僅可以提高學生對語言的運用能力,還可以促進學生心智品格的發展。閱讀在英語學習中扮演著十分重要的角色,尤其是對正在成長中的中小學學生,學會閱讀英語不僅是他們形成語言能力的重要途徑,還是促進其身心全面發展的重要基礎。作為小學英語教師,我們應該把握《課標》的理念,設計有效的教學活動,引導學生將教材活化成生活發展語言能力,將知識活化成技能發展學習能力,將語言活化成交際提升思維品質,將圖片活化成語境滲透文化品格,在閱讀教學中培養學生的英語學科素養。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育英語課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]中華人民共和國教育部.普通高中英語課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[3]河北教育出版社.義務教育教科書.英語(三年級起點)三年級下冊、五年級上冊、六年級上冊[T].石家莊:河北教育出版社,2014.

[4]程曉堂,趙思奇.英語學科核心素養的實質內涵[J].課程 教材 教法,2016,(5):79~86.

[5]王? ?薔,敖娜仁圖雅,羅少茜,陳則航,馬? ?欣.小學英語分級閱讀教學:意義、內涵與途徑[M].北京:外語教學與研究出版社,2017.

[6]李秋麗.整體呈現 有效銜接——例談小學英語單元整體教學[J].河北教育,2014,(6):28~29.

[7]錢希潔.追問:讓課堂豐盈起來[J].中小學外語教學與研究,2013,(9):5~7.

[8]Facione,P.Critical Thinking:A Statement of Expert Consensus—The Delphi Report[M].California:California Academic Press,1990.

[9]彼得·費希萬,諾琳·費希萬,愛格尼絲·蒂瓦里,費利克斯·尤恩.作為普遍人類現象的批判性思維——中國和美國的視角[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2009,(1):55~62.

[10]叢李方,徐? ?欣.思維導圖在小學英語詞匯教學中的應用探析[J].教育科學論壇,2010,(7):51.