“雙減”政策下初中物理《光的直線傳播》教學設計

呂學武 彭曉春

【摘要】2021年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。為此,本文基于“雙減”政策和物理學科核心素養對初中物理《光的直線傳播》教學設計進行探討。

【關鍵詞】初中物理;光的直線傳播;小組合作實驗;教學設計

為提高課堂效率,減輕學生課后作業負擔,讓更多生活中的現象和實驗融入到課堂教學之中,本節課有小實驗→猜想→感受光→分析看見物體原因→理解光源→系列“實驗串”→構建“光線”理想化模型→研究光在同種均勻介質中傳播路徑→將結論用于生產生活并解釋系列物理現象等九個環節。學生通過小組合作進行系列物理實驗,親歷科學探究過程,并結合生活經驗和物理知識進行科學論證,從而得出結論并加以應用。在這節課中,學生通過動眼觀察、動手操作、動腦思考,形成光線物理觀念,對光在同種均勻介質中傳播路徑進行科學探究,并在實際生活中應用。這有效培養了學生的科學思維與良好的實驗習慣,為培養學生物理學科核心素養進行了不斷的積累與沉淀。

一、教材分析

人教版《義務教育教科書物理 (八年級上冊)》第四章第1節《光的直線傳播》是光學的入門基礎知識,是后面學習光的反射規律、平面鏡成像、光的折射規律的必備知識,亦是九年級《信息的傳遞》一章的基礎。通過學習這節知識后,學生會觀察、會動手、會思考,更會學以致用,用光的直線傳播解釋生活中的物理現象。在親歷學習的過程中,提升了學生學習的內驅力,激發了學生的學習熱情和求知欲望,從物理觀念形成、科學探究過程、科學論證應用與分析,小組合作溝通與表達,培養學生物理學科核心素養。這部分知識是學習光學的開端,看似簡單,但在物理知識的鋪墊與物理學科核心素養的培養卻有著重要的意義。

二、學情分析

1.知識基礎:學生在小學科學中有學過相關光學知識,但只是知道個大概。本節是光學的第一節,需要提高學生利用物理知識解釋生活中光現象的能力。

2.科學思維:八年級學生思維活躍,求知欲旺盛,對自然界中的很多現象充滿好奇,有一定的動手能力,但不能把觀察到的現象跟物理知識聯系起來。

3.科學探究:學生剛學習物理不久,對科學探究的基本環節掌握欠缺,他們的邏輯思維需要直接經驗支持。

4.實驗設計與操作能力:學生剛接觸探究實驗,實驗設計經驗不足,但動手能力較強,需要及時進行方法引導。

三、教學目標

《初中物理課程標準(2011年版)》對本節內容沒有具體要求,但在“實驗探究”方面指引如下:本標準中的“科學探究”包含提出問題、猜想與假設、設計實驗與制訂計劃、進行實驗與收集證據、分析與論證、評估、交流與合作等要索。

結合最新的初中、高中的《物理課程標準》,本節課教學目標如下:

1.物理觀念

了解光源,知道光源大致分為自然光源和人造光源兩類;理解光沿直線傳播的條件、現象及其應用;了解光在真空中的傳播速度約為c=3×108m/s,在空氣中的傳播速度接近真空中的傳播速度;建立光線模型 。

2.科學思維

學生經歷觀察光在空氣、水和玻璃中傳播的實驗現象及小孔成像實驗,理解實驗是研究物問題的重要方法。

3.科學探究

經歷探究光在不同介質中傳播特點的過程,學會從實驗現象分析歸納得出結論;利用結論科學論證生活中光的直線傳播現象。

4.科學態度與責任

學生通過觀察演示實驗和分組實驗,認識光在空氣中、水中、玻璃中的傳播特點,培養學生科學探究的態度和方法,養成學生尊重客觀事實、實事求是的科學態度;通過晚上街道霓虹燈、手影戲、閃電等視頻,激發學生學習物理的興趣和對科學的求知欲,感受自然現象的震撼與奇妙。

四、教學重難點

1.光源的理解與分類

關于光源,人教版表述比較簡單,如圖1:

本節課通過光源和非光源的對比,突出了“自身能夠發光”的才是光源,并舉例了哪些是天然光源,哪些是人造光源。

2.光沿直線傳播的條件

要探究光沿直線傳播的條件,重點要知道如何將光顯現出來,讓人眼可以看見。此處可以結合人教版課本第69頁“有霧”的環境,放手讓學生想辦法把光線顯現出來,然后分別探究光在空氣中、在水中、在玻璃中如何傳播。

3.光沿直線傳播的應用

常見的應用如排隊看齊、射擊瞄準比較容易理解,帶而過介紹即可。對于影子的形成、日食和月食、小孔成像是難點,要重點講解形成的原理、變化的情況。本節課要結合圖片、動畫、視頻、實驗等方式,加深學生的理解。

4.光在空氣和真空中的傳播速度

光的傳播速度非常快,所以有專用符號及不同單位,此知識點不難理解,但要把光速比較的物理知識應用到生活現象中,要結合常見的生活例子進行解釋,學以致用。

五、教學方法

根據八年級學生對科學探究的基本環節掌握欠缺情況,同時,他們的邏輯思維還需要實踐經驗支持。因此,本節課應以學生身邊事物和現象引入知識,理論聯系實際,加強直觀教學,逐步讓學生理解和應用科學知識。

1.引導發現法

根據八年級學生的心理特點,筆者通過精心設計,在教學過程中促進教法與學法的和諧統一,重點體現教師主導作用和學生主體地位的和諧統一,使用引導發現法。“發現法”是美國哈佛大學教授布魯納所提倡的,是從學生的好奇、好問、好動的心理特點出發,依據教師所提供的器材和引導的語言,讓學生自己發現問題,并自己回答和解決這些問題,使他們成為知識的發現者,而不是消極的接受者。

2.實驗探究法

在教師的指導下,學生先個別嘗試實驗,然后分組合作探究實驗,探究光在不同介質中傳播的情況。分組實驗探究的方法可讓每個學生都參與到課堂中來,全面體現課堂中學生的主體地位,有助于學生養成細心觀察,積極思考的習慣。

六、教學器材

PPT課件、多媒體設備(電腦一體機+移動攝像頭)、激光筆、噴霧器、黑色塑料袋、玻璃杯、清水、牛奶、玻璃磚、LED的F光源、不同大小形狀的小孔、光屏。

七、教學過程

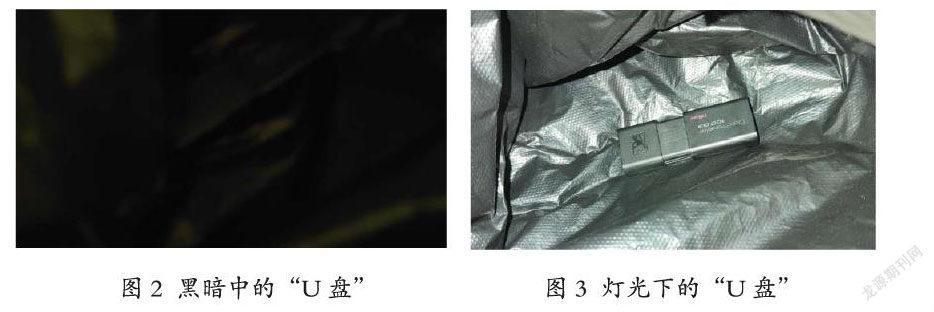

1.情境引入:用眼睛感受光

教師先把教室的燈全部關閉并拉上窗簾,在黑暗中展示黑色袋子中的黑色U盤,讓學生猜一猜、看一看,如圖2所示,學生什么也看不到;然后叫學生想辦法:如何能看到袋子中的物體,學生自然會想到借助光,從而看到是一個U盤,如圖3。此時引入整個大單元光學的知識,讓學生知道從本章開始學習光現象。

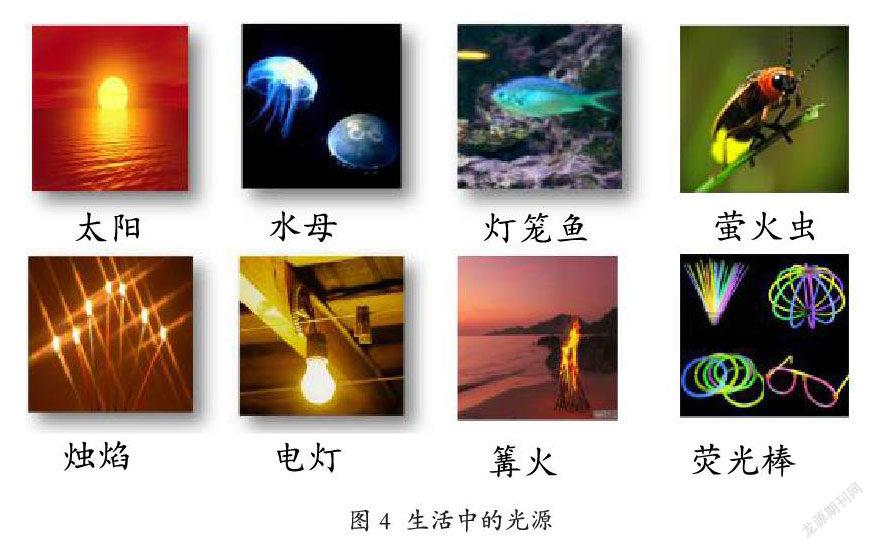

通過展示一組光源的圖片,然后對比非光源的圖片,得出光源的定義和分類:自身能夠發光的物體是光源,光源分為天然光源和人造光源,如圖4和圖5所示。

特別注意:月亮、普通的行星、電影銀幕等不是光源,恒星可以自己發光,是光源。

2.實驗探究:光的直線傳播的條件

教師指導學生完成以下三個實驗,讓學生通過實驗觀察光的傳播路徑。

(1)實驗一:光在空氣中傳播

教師先把激光筆射向黑板上方白色的墻壁,學生可以看到一個紅點,但看不到空氣中的傳播過程,提問:光是如何到達墻壁上的?是跳過去、中間斷開的,還是連續過去的?學生會有各種不同答案,結合課本中說的“在有霧的天氣可以看到透過樹叢的光束是直的”,請學生上講臺演示如何顯現光路。有些學生可能會說“讓光沿著紙面傳播、空氣中點煙、用噴霧器向空中噴水……”讓學生充分表達并通過現有的器材驗證,得出光在空氣中沿直線傳播。

(2)實驗二:光在水中傳播

激光直接照射在水中時,現象不明顯,根據剛才空氣中的經驗,引導學生在盛水的玻璃中滴入幾滴牛奶,用激光筆將一束光照射到水中,觀察光傳播的徑跡,可以看到光在水中沿直線傳播。

(3)實驗三:光在玻璃中傳播

讓激光筆發出激光射向玻璃中,一開始效果不明顯,引導學生利用擴束器把激光束擴大,并射向玻璃粗糙的一面,觀察其傳播路徑,可以看到光在玻璃中沿直線傳播。

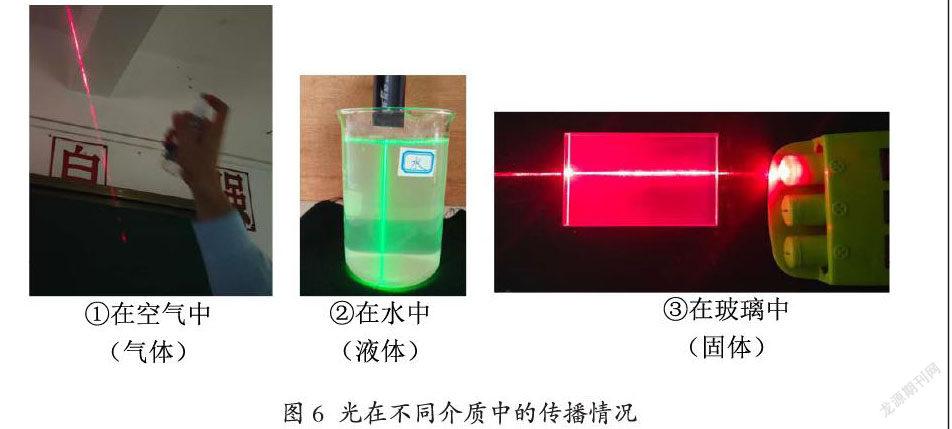

三個實驗把握“教師是主導,學生是主體”原則,充分讓學生自己操作實驗并驗證,讓學生自己分析得出結論,光的傳播效果如圖6。

實驗中分別讓光在不同介質中進行實驗,從而得出結論,目的是讓實驗結論更具有普遍性。在初中階段,對于“多次實驗”,如圖7,要讓學生明白如下兩點:

特別注意:光可以在真空中傳播嗎?引導學生思考“陽光、月光、星光從太空中傳播到地球上”,說明光可以在真空中傳播。

3.建構模型:光線

教師可通過PPT展示,并在黑板上畫圖,告訴學生物理常用的方法——建構模型法。為了表示光的傳播方向,我們用一根帶箭頭的直線表示光的徑跡和方向,這樣的直線叫光線。光線是人們為了表征光的傳播而引進的一個抽象工具。它是一個理想模型,而不是真實存在的,但光是真實存在的。

特別注意:光線要用實線表示,且表示光傳播方向的箭頭一般畫在直線的中間位置,如圖8所示。

4.學以致用:光的直線傳播的應用

生活中光的直線傳播例子很多,如,排隊看齊、射擊瞄準、影子的形成、日食和月食、小孔成像。重點引導學生理解以下現象:

(1)影子的形成

影子的形成需要兩個條件:①光沿直線傳播;②有不透明的物體,在物體后面便產生影子。通過小視頻,讓學生了解生活中常見的手影、皮影戲等。重點引導學生思考以下問題:旗桿在早上到晚上這期間的影子的長度變化情況,人在燈下經過時影子的長度變化情況,日晷是如何計時的。如圖9和圖10:

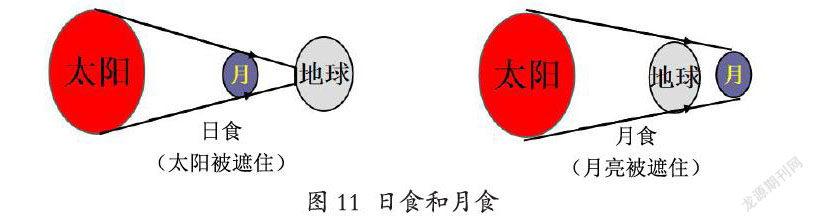

(2)日食和月食

通過動畫演示,然后作圖分析:人站在地球上觀察,日食——太陽被遮住了,月食——月亮被遮住了,日食和月食是由于光沿直線傳播產生的。如圖11:

(3)小孔成像

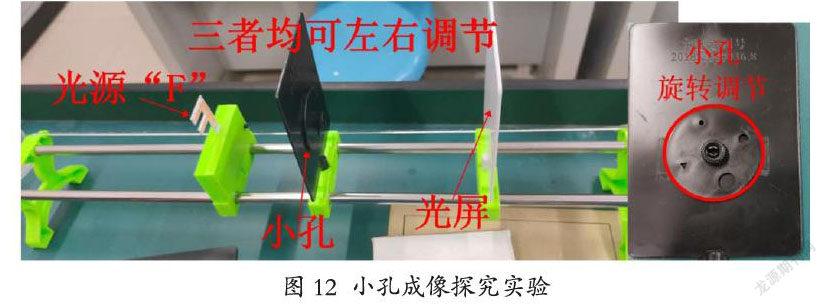

引導學生按圖操作,F光源、小孔、光屏可以左右移動,小孔可以改變大小形狀,觀察像的變化,重點思考兩個問題:小孔成的像與孔的形狀是否有關?小孔成的像與孔的大小是否有關?如圖12,學生帶著問題探究實驗。

操作步驟:

①分別讓大孔、中孔、小孔對著點亮的LED光源,使光源與孔的距離在10-15cm之間,觀察對比光屏上所成的像的情況。

②分別讓圓形小孔、三角形小孔對著點亮的LED光源,使光源與孔的距離在10-15cm之間,觀察對比光屏上所成的像的情況。

③改變LED光源與孔的距離,觀察像的變化情況。

學生根據教師的提示分組合作探究實驗,根據實驗現象分析總結得出結論。

引導學生從圖13、圖14的實驗現象中得出結論:

①小孔成的像的形狀與物體自身有關,與小孔形狀無關;

②小孔成的像會受孔的大小影響,太大的孔無法成像;

③小孔成像成的是倒立的實像。

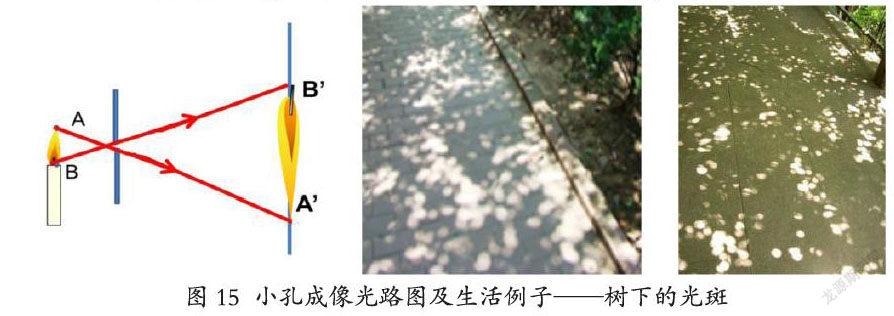

特別注意:光屏用于接收實際光線會聚而成的像,光屏能接收到的像是實像(實際光線會聚而成的為實像),光屏無法接收的像是虛像。光路圖及生活例子如圖15:

引導學生思考:太陽光斑什么形狀?

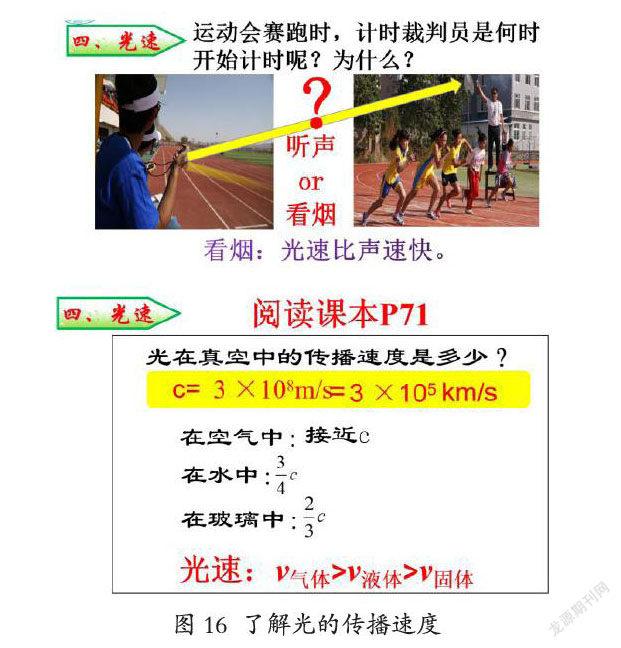

5.拓展應用:光速

教師提問:為什么會先看到閃電,后聽到雷聲?學生帶著問題自學課本第71頁“光速”部分,識記光在真空中和空氣中的傳播速度,了解光在水和玻璃中的速度大小。學生自學后,通過“閃電”視頻、運動會賽跑圖片舉例展示,如圖16所示。

特別注意:光的傳播不需要介質,跟聲音不同,光在不同介質中的傳播速度規律跟聲音的傳播速度規律相反。

八、板書設計

九、教學反思

1.為了引入學生對光的感知,筆者在設計之初強調了“人眼為什么能看到物體——因為有光進入人眼——人眼看本身不發光的物體——有光反射進入人眼”。結果在解釋光反射進入人眼這個過程花了太多時間,后面的時間就比較倉促,引入部分需要調整,學生感知光的存在即可,盡量縮短時間。

2.本節課有很多實驗現象細節需要放大,原來設計使用手持無線攝像頭投屏到大屏幕,效果不理想,畫面不夠清晰。經過反復實踐,使用有線攝像頭(如,USB自動對焦攝像頭)投影到大屏幕畫面更清晰、效果更好。

參考文獻:

[1]唐煒.“雙減”工作的校本化實踐與思考[N].江蘇教育報,2021-10-20.

[2]王杰.基于核心素養下物理教學設計的思考[J].數理化解題研究,2021,18:65-66.

[3]楊紫琪.基于單元教學設計 優化教學效果探索——以“光的直線傳播”為例[J].基礎教育論壇,2021,17:42-43.

責任編輯? 羅燕燕