構建高中地理教育網絡云平臺智慧課堂

劉昌盛

【摘要】? ? 以高中地理學科為前提,構建網絡云平臺智慧課堂,既可為教育活動提供新思路,還可在落實師生有效互動的同時,彰顯學生主體、教師主導地位優勢,調動其學習熱情及內驅力。筆者以自身經驗,對智慧課堂的構建予以思考,以供借鑒。

【關鍵詞】? ? 高中地理? ? 教育? ? 網絡云平臺? ? 智慧課堂

引言:

隨著信息技術的進步與發展,為中學地理教學改革邁向新臺階。即運用信息技術,如大數據、“互聯網+”、虛擬現實技術等,改變傳統教學方式,將學生定義為教學主體,依托于網絡云平臺,聯合手機、電腦等服務終端平臺構建智慧課堂,不僅可對保證教學活動的連續性、整體性,還可培養學生地理素養,增強教學質量,使之呈現信息化且智能化教學課堂[1]。綜述如下:

一、構建高中地理教育網絡云平臺智慧課堂的作用

(一)加快教學改革

以學生而言,網絡云平臺智慧課堂由傳統授課模式演變為學習環境;以教師而言,將課堂還給學生,依據自身教學經驗對課堂予以引導;單純紙質資源演變為多元化信息資源。原因為:網絡云平臺借助資源發布、作業布置和批改、成績評價、課程輔導等多樣化教學方式,不僅可對學生予以高效指導且督促,還不會受到空間、時間等因素影響,增強其學習主動性及探究性。

(二)增強學習效率

和小初中課程相比,高中課堂呈現知識點多、內容煩瑣、難度大等特點,且在高考壓力下,教學節奏相對較快,導致部分學生難以緊跟教師步伐,更談不上學以致用。通過網絡云平臺的運用,可在自動收錄及存儲課程的同時,便于學生借助多媒體終端進行回看,依據自身掌握情況反復學習對應內容,提高學習信心。此外,網絡云平臺打破傳統課堂時間、空間等因素的局限,運用資源共享、云筆記和錄像存儲、在線答疑等諸多功能板塊,杜絕傳統課堂和個性化學習間的矛盾沖突,激發學習熱情和潛力。

(三)有利于師生互動

對于高中生而言,新科技接受度較高,對網絡云平臺智慧課堂的運用更是高于教師。通過信息化教學方式,使學生通過多元化渠道發現問題、解決問題,增強自身學習效率及質量。特別為相對內向的學生,不愿或懼怕向教師提問,網絡云平臺的出現,可為其提供針對性服務。

(四)創新教學評價

傳統授課模式下,教師依據人工統計、自身教學經驗等方式制定教學依據和策略,因未和教學實際進行整合,致使其主觀性極強。網絡云平臺依托于大數據,全程且動態評估學生學習過程,還可在實時更新學習成績及問題的同時,便于教師分析監控。例如:教師借助統計表格、題目發起和作業批改等模塊,準確評估學習狀況;再依據大數據自動分析、反饋等方式建立統計圖表,使相關問題更為直觀,可在發現問題的基礎上調整教學結構,由最初粗放型、主觀型向精準且客觀型拓展[2]。

二、構建高中地理教育網絡云平臺智慧課堂的特點及原則

(一)特點

智慧課堂作為信息時代的產物,是教育體制改革的必經趨勢,也是對信息技術下教學活動的直觀體現。在傳統授課模式下,僅要求教師向學生傳輸地理知識,而網絡云平臺下智慧課堂,在基礎教學的基礎上,側重培養其智慧及邏輯思維能力。具體以下特點:

動態監督及評價。傳統模式下,課前預習情況和學生主動性、學習態度密切相關,教師難以及時評估其預習狀況,使之在備課中傾向于主觀認知。同時,教師以主觀判斷學生學習狀況,而這對教學經驗有著極高要求,新手教師教學經驗不足、信息獲取渠道較少,導致教學工作面臨阻礙。而智慧課堂是以網絡云平臺為依托,借助大數據分析,對學生學習狀況予以動態監督及評價,如依據預習情況調整備課計劃,對淺顯知識予以略講,重點且高難度內容予以著重講述,起到“以學定教”的目的[3]。

跨時空交流。傳統紙質教學方式,師生互動等單方面狀態,即由教師主動提問、選擇學生回答,但經驗富足的教師可依據學生表情,讀懂其是否對本內容存在疑惑,而不適用新手教師。智慧課堂借助云平臺可在跨時間、空間等條件下實現師生和生生互動,如課前借助平臺向教師、同學提問;課堂可隨時提問,教師可及時在線解答;課后鞏固記憶中,可針對問題點向教師反饋。

(二)原則

研究表明,教學設計和課堂教學效果密切相關,是以明確學生學情和認知水平為基礎,通過教師主觀判斷,從課程標準、內容及方法等層面創設的教學方案。但在網絡云平臺智慧課堂中,教學設計應遵循如下原則:

1.互補性原則。智慧課堂作為傳統課堂改革形勢,但依托于新型信息技術,對教學硬件設備要求較高。但從整體上來看,目前諸多學校難以符合智慧課堂要求,致使其呈現傳統課堂、智慧課堂相融合的模式。即傳統課堂通過學生自主操作,直觀感受地理事物,明確人和自然間的關系;智慧課堂傾向于遙遠且復雜的地理事物,如宇宙形態、地球整體形態、三群環流下氣流運動等。針對二者自身特點及優勢,教師依據教學內容做好課堂設計,增強教學效果[4]。

2.可操作性原則。正常情況下,教學設計涵蓋教學目標、方法和課程、板書及測驗等諸多內容,教師既要考慮學生知識水平和邏輯思維能力,還應在準確認識自身教學水準及信息水平的同時,明確教學設備、人文環境及教學設計間的對應關系。智慧課堂下對教師信息素養有著明確要求,但卻因教師年齡和性格特點等因素的不同,導致其新教學方式適應度存在差別,應在科學把控上述元素的同時,制定可行的教學方案,提高教學效果[5]。

3.科學性原則。教學設計前要求教師準確評估學生學習情況,再酌情推送預習資源,將教材內容定義為基準點,杜絕超前/滯后學生學習水平。

三、構建高中地理教育網絡云平臺智慧課堂的依據

(一)課程理念

地理學是分析人類、地理環境關系的學科,依據《地理課標》對高中地理課程理念做出如下總結:1.借助高中地理理論知識的學習,強化自身地理核心素養,再依托地理角度對國家、社會及個人等方面予以剖析,培養立德樹人觀念。2.利用基礎性、多樣性課程,有利于學生個體發展。3.創新新型學習方式,如自主學習、探究學習、合作學習等,使學生可在逐步反思和進步的同時,增強地理核心素養。

(二)地理核心素養

1.人地協調觀。是對人類活動、地理環境間關系的正確表達。正常情況下,人類和地理環境呈現3種影響方式,具體為:(1)人類影響地理環境、地理環境影響人類活動。隨著人類生存發展,使地理環境發生改變,由最初崇拜或畏懼自然到適應自然、征服且改造自然,達到協調發展的目的;(2)影響和被影響。指導學生在明確二者關系的前提下,正確認識到相互改變及影響下的后果,使之在尊重自然和協調發展的前提下,培養人地協調觀[6]。

2.綜合思維。要素綜合、時空綜合及地方綜合。即要素綜合是對地理事物各要素的把控,如植被、土壤氣候、水文地形、歷史文化等;時空綜合表明地理事物時間變化較長,但空間變化較為短暫,應在整合以往發展狀況、目前特點的基礎上,對地理事物未來發展予以預測;地方綜合是將某地區納入整體,對其自然和社會等要素予以側重分析,探尋現存地理問題及解決對策[7]。

3.區域認知。是指在不同角度對地球表面予以思考,明確區域特征及差異規律。例如:以尺度大小,將世界分為地方、地區和大陸;以事物地理屬性,分為經濟區域、社會文化區域及自然區域等。

4.地理實踐力。即為地理實踐活動下體現的意志力、行動力,如野外考查、社會調查及模擬實驗等。其中野外考察要求學生走進自然環境,通過地理工具的運用對其地理事物予以分析;社會調查借助訪談及問卷調查等方式,客觀評估地理現象;模擬實驗是指在實驗室內空間內,依據自然規律模仿自然環境[8]。

四、構建高中地理教育網絡云平臺智慧課堂的應用策略

在信息技術背景下,使高中地理課堂出現質的改變,網絡云平臺下智慧課堂作用學生主體地位,而教師為教學啟發者、引導者,應盡量運用信息技術增強學生知識及智慧,達到教和學統一的目的。具體為:

(一)課前部分

傳統授課方式下,是以教師為教學核心,忽略學生主體性。以智慧課堂為依托的高中地理教學,通過對學生信息、學習習慣及喜好、測驗成績、生活閱歷等因素評估學情狀況,再予以歸檔整理,便于明確其認知能力和地理核心素養,由此制定教學計劃,且借助微課、優秀慕課和短視頻等方式向學生推送預習/測驗資料,增強其整體效果[9]。

(二) 課中部分

紙質教學側重于知識輸出、填鴨拋售等內容,學生多為被動接受,而師生互動則為提問→回答。智慧課堂下借助網絡云平臺,隨時開展師生互動及生生互動,便于教師準確把控學生情況,還可鼓勵其勇于表達。特別是在課前預習完畢后,聯合教學情境/視頻動畫開展導入性教學,隨后將學生問題導入白板處,共同討論探究解決對策,既可吸引學生注意力,提高課堂積極性和參與度,還可隨時對學生予以指點和評價,進一步把控其學情狀況。例如:“氣壓帶和風帶”課程中,預習環節可明確大氣環流等基本概念,課堂中借助網絡云平臺呈現熱力環流動態示意圖,使學生可對大氣環流過程予以動態感知,加深三圈環流認知,輔之氣壓帶、風帶形成原因和特點的描述,增強學生學習效果,最后聯合隨堂測驗,評估其學習質量[10-11]。

(三)課后部分

傳統授課方式下,教師統一設定課后作業且批改,不僅會使學情信息相對落后,還難以直觀呈現學習效果,個別情況下還會呈現待考察、錯誤等狀況。網絡云平臺下智慧課堂,針對作業內客觀題部分,運用互聯技術向學生傳送標準答案,得出對應結論;主觀題則由教師評價,便于掌握學生整體狀況,如知識掌握度、作業難易度等,便于針對性推送課后資料。同時,“互聯網+”時代的到來,既可保證學習資源及數字信息的多元性,還可拓寬學生事業,提高其想象力[12]。

(四)應用案例

依據《幾種重要的天氣系統》中“氣團和鋒”內容,對網絡平臺智慧課堂予以重點描述:

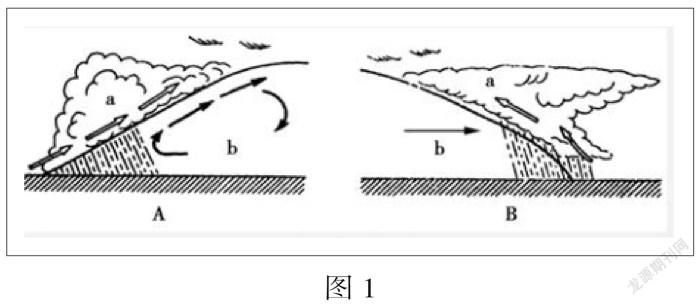

1.教學內容。該內容作為本章節核心結構,可起到承上啟下的作用。本內容包含2個部分,第一部分為氣團和鋒概念、特點,但應預先介紹氣團,為后續鋒的學習與理解提供條件;第二部分說明鋒面對天氣影響,加以圖文描述不同鋒面系統,如如何判定氣團下相對冷暖、鋒前鋒后存在哪些不同等。

2.學情分析。此內容為高一課程,學生多為15-16歲,機械記憶極強,初中基礎知識較為牢靠。隨年齡增長,自學能力及邏輯思維能力、推理能力明顯提高,但學習強邏輯性知識還會面臨阻礙。針對此,教師應重點闡述強邏輯性部分,將抽象演變為具體,化難為簡,聯合信息技術對教學內容予以直觀呈現,調動其學習興趣,增強學生體驗感。

3.教學目標。(1)知識技能。氣團概念、類別和區別,鋒概念和類別;鋒面系統構成原因、天氣特點及狀況;借助簡易天氣圖,可分析不同鋒面系統天氣變化。(2)資源推送。依據以上因素,在整合大數據特性的同時,收集和學生相符的資源類型,如《幾種重要的天氣系統》(北京四中網校微課),在運用網絡平臺將其推送至學生手中,要求其在既定時間施行預習、測驗等工作。

4.教學過程。教師:前面學習中我們認識到大氣運動,如熱力環流和大氣水平運動等,下面來認識-鋒。我對大家預習作業評價,發現僅有1.2%未完成,整體效果良好,但即便是在完成的學生中也存在諸多問題,希望本節課認真學習,發現自身存在的不足。1周前,我要求大家觀看天氣變化,那么回憶下都有哪些現象呢?學生:大風、陰天和下雨、降雪等。教師:對,天氣是變幻莫測的,但無論是何種現象均和天氣系統運動有相關性,來共同認識——鋒,這一項天氣系統吧。下面通過課前預習、課本42頁相關內容,回答什么是氣團和類別?什么是鋒面、鋒線?有幾種鋒類型?隨后帶著問題學習本節課。此外,通過課堂測驗題,評估掌握情況,即根據圖1所示,哪個圖代表冷鋒?哪個小寫字母是冷氣團?哪個是鋒前降水?B圖呈現什么樣天氣狀況?

5.課后資源推送。設計課后復習檢測題,要求學生在規定時間內完成,依據其完成度評估學情狀況,較優者可推送課外資源,鞏固基礎知識的同時,拓寬其知識范圍,激發地理知識學習熱情;不佳者可推送課堂資源,增強對課堂內容記憶和理解。

五、結束語

綜上所述,網絡平臺下智慧課堂是現代信息技術的產物,更是教學改革的新突破,在改變傳統授課方式的同時,將課堂還給學生,教師則是在信息技術支撐下推送教學資源,不僅可為學生提供優質教學服務,還可在摒除傳統時間和空間局限的同時,使教學課堂更具開放性、多元性優勢,增強師生互動效果,打造高效課堂。

參? 考? 文? 獻

[1]惠繼貴.巧用“智慧課堂”軟件,高中地理妙趣橫生——以“氣壓帶和風帶”為例[J].中國教師,2021(S1):53-54.

[2]鄭飛.基于信息技術的高中地理智慧課堂構建探析[J].智力,2021(30):136-138.

[3]蔡茂刑.基于核心素養的高中地理智慧課堂教學評價研究[J].中學教學參考,2021(25):85-87.

[4]石行初.混合教學模式在高中地理教學中的應用[J].文科愛好者(教育教學),2021(04):48-49.

[5]王卉.構建高中地理教育云平臺智慧課堂[J].中小學電教(教學),2021(07):19-20.

[6]沈小琴.信息化教學在高中地理教學中的應用[J].中學課程輔導(教師通訊),2021(12):94-95.

[7]劉青.基于陶行知教育理念培養高中生地理核心素養研究[J].天津教育,2021(18):34-35.

[8]鄒潔瓊.指向地理核心素養培養的課堂教學——以“北京地區化石資源的應用”為例[J].中學地理教學參考,2021(10):47-49.

[9]嚴培娟.基于智慧課堂的高中地理二輪復習價值研究[J].新課程導學,2021(09):31-32.

[10]胡雪,白雪.智慧課堂環境下區域地理教學情境的設計與反思——以高中地理“歐洲西部”一節教學為例[J].安徽教育科研,2021(06):9-10+16.

[11]李奇.智慧課堂環境下高中地理學習情境的設計與應用[J].中學課程輔導(教師通訊),2021(03):81-82.

[12]吳明慶.大智慧課堂模式下的地理綜合思維提升策略探究[J].考試周刊,2021(03):151-152.