“一帶一路”倡議下重慶民族自治區域對外貿易發展的路徑探析

高暢 劉大志

摘要:渝東南民族地區是重慶市乃至西南地區獨具特色的經濟獨立板塊,近年來經濟保持高速增長,但是渝東南民族地區的對外貿易發展在地理位置約束以及政策環境影響之下并未對當地經濟增長充分顯現效用。本文采用實證分析法,基于渝東南地區四個民族自治縣2015-2019年的對外貿易相關數據,展望渝東南民族地區的經濟社會發展要求,提出對渝東南民族地區對外貿易發展以及聯通“一帶一路”倡議的建議與展望。

關鍵詞:渝東南;民族地區;對外貿易;一帶一路

重慶市是我國唯一轄有民族自治地方的直轄市,共下轄4個民族自治縣,分別是石柱土家族自治縣、秀山土家族苗族自治縣、酉陽土家族苗族自治縣、彭水苗族土家族自治縣。

2007年,正值重慶直轄10年,處于關鍵經濟轉型發展時期,重慶市提出“一圈兩翼”的發展戰略,以黔江為中心的渝東南地區作為其中“一翼”。2013年9月,重慶市通過《加快建設五大功能區的意見》,將重慶市劃分為五大功能區域,其中,渝東南地區劃分為“渝東南生態保護發展區”。就此,渝東南民族地區迎來了經濟社會發展的最好時期,經濟總量實現跨越式增長,已然站到全新的發展起點。

近年來,渝東南民族地區積極響應“一帶一路”倡議,在絲綢之路經濟帶方面,加深與沿線地區與國家的商貿互動。一.渝東南民族地區開啟“高速鐵路”時代。2018年11月,渝湘高鐵重慶主城至黔江段正式開工,并且預留出酉陽縣與秀山縣至懷化市的鐵路接軌條件。2021年7月25日,渝懷鐵路正式開通復興號動車組,渝東南個多區縣進入“動車時代”;二.致力全面提高對外開放水平。渝東南民族地區積極打造開放型經濟,著力發展對外貿易,2017年12月黔江海關正式批準開關,對此區內各縣可以就近辦理海關業務,就此渝東南民族地區站在對外開放全新起點。

一、渝東南民族地區對外貿易發展狀況

(一)對外貿易進出口額

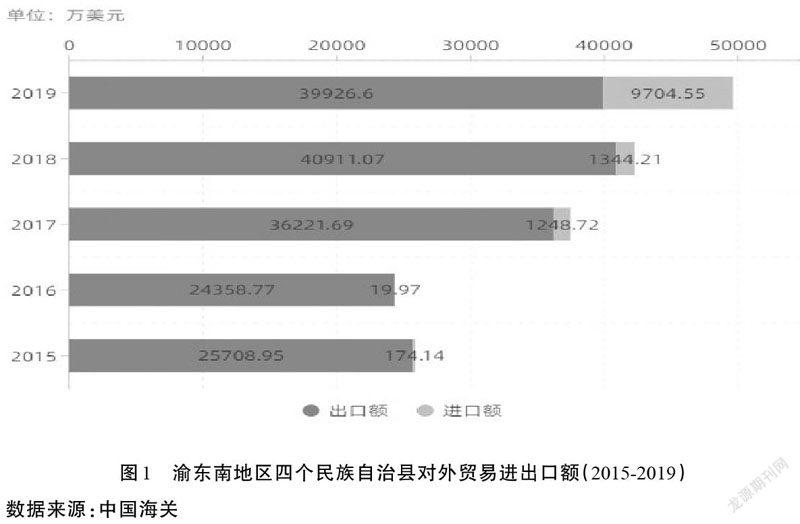

2015-2019年,渝東南民族地區貿易總額分別為25883.09、24378.74、37470.41、42255.28、49631.15萬美元,整體呈增長趨勢,2016-2019年連續三年實現增長,2019年貿易總額達到峰值,增長率分別為53.70%、12.77%、17.46%。

從出口額來看,2018年出口額為2015-2019年五年間的峰值,達到了40911.07萬美元。2015-2018年出口額分別為25708.95、24358.77、36221.69、40911.07萬美元,其中2016-2018年連續兩年增長,增長率分別為48.70%、12.95%。2019年出口額有所回落,為39926.6萬美元,同比2018年下降2.41%。

從進口額來看,整體呈上升趨勢,2015-2019年進口額分別為174.14、19.97、1248.72、1344.21、9704.55萬美元。其中,2016-2019年連續三年實現增長。(見圖1)

(二)對外貿易順差與逆差

在“一帶一路”倡議的影響下,渝東南民族地區近幾年來,借助政策東風搭乘中歐班列(渝新歐),出口額不斷攀升。2015-2019年連續四年實現貿易順差,且順差較為嚴重。其中,2016-2018年順差額連續增加,在2018年達到2015-2019年近五年的峰值為39566.86萬美元。2019年貿易順差額為30222.05萬美元,較2018年貿易順差額下降23.62%。2015-2019年總體處于貿易順差局面。(見圖1)

二、渝東南民族地區對外貿易發展的基本情況

(一)對外貿易依存度

“一帶一路”倡議以來,重慶市積極融入“一帶一路”,外貿依存度在2015年達到21.74%,為2015-2019年重慶市外貿依存度峰值。2016-2019年外貿依存度基本維持在15%左右。

2015-2019年渝東南民族地區外貿依存度整體呈上升趨勢,2017年為2015-2019年間的峰值,達到4.18%,但是相較于2017年重慶市外貿依存度的14.79%,仍低出10.61%。2015-2019年間渝東南民族地區平均外貿依存度為3.67%,重慶市平均外貿依存度為16.84%。

2015-2019年渝東南民族地區出口依存度分別為3.20%、2.90%、4.04%、3.92%、3.23%。對比2015-2019年渝東南民族地區外貿依存度,2015和2016年的渝東南民族地區進口依存度幾乎為0。對外貿易依存度反映一個國家或地區對國際市場的依賴程度,是衡量一個國家或地區對外開放程度的重要指標。加上與重慶市整體外貿依存度的對比,均說明渝東南民族地區的對外開放程度和對外貿易發展仍有較高的發展空間(見圖2)。

(二)對外貿易對象

從出口額來看,2015-2019年渝東南民族地區對外貿易出口對象主要集中在歐洲、亞洲和美洲,大洋洲次之,非洲最少。其中,歐洲以南歐、中歐、西歐貿易往來最為密切。

據中國海關數據統計,對德國貿易出口額連續五年位居第一。2015-2019年對德國貿易出口額分別為10328.25、10475.63、13328.87、14611.24、14352.32萬美元,分別占當年出口總額比重為40.17%、43.01%、36.82%、35.90%、35.95%。2015-2019年五年間貿易出口總額為166899.36萬美元,對德國出口總額為63096.30萬美元,對德國出口額占比全部出口額的37.80%。

從進口額來看,2015-2019年渝東南民族地區對外貿易進口對象主要集中在亞洲、歐洲,大洋洲最少,美洲次之。其中2015-2019年貿易進口總額國家或地區前五名分別為東南亞、中國臺灣、德國、日本、韓國。

據中國海關數據統計,2015-2019年對東南亞貿易進口額為0.00、7.83、1228.76、1229.37、9120.65萬美元,分別占當年進口總額比重的0.00%、39.20%、98.40%、91.46%、93.98%。2015-2019年五年間貿易進口總額為12491.55萬美元,對東南亞進口總額為11586.62萬美元,對東南亞進口額占比全部進口額的92.76%。相比于出口貿易伙伴,進口貿易國家或地區的范圍很有限。

(三)對外貿易商品結構

根據中國海關商品歸類(HS編碼)原則和方法,全部國際貿易商品分為22類。根據HS編碼原則,對渝東南民族地區2015-2019年進出口主要商品進行類別統計。

從出口額來看,2015-2019年渝東南民族地區貿易對外貿易出口主要商品主要集中在“第16類:機電產品”“第11類:紡織品及原料”“第20類:家具、玩具、雜項制品”等。

其中,2015-2019年“第16類:機電產品”出口額分別為21129.65、20933.84、33517.32、36839.81、33452.35萬美元,連續五年占據榜首位置,分別占當年出口總額比重為82.20%、86.07%、92.56%、90.05%、83.78%。2015-2019年五年間主要商品貿易出口總額為167075.93萬美元,“第16類:機電產品”出口總額為145872.97萬美元,占比全部商品貿易出口額為87.31%。

從進口額來看,2015-2019年渝東南民族地區貿易對外貿易進口主要商品主要集中在“第2類:植物產品”“第6類:化工產品”等。

其中,2017-2019年“第2類:植物產品”進口額分別為1228.76、1228.94、9119.51萬美元,連續三年占據榜首位置,分別占當年進口總額比重為98.40%、91.42%、93.97%。2015-2019年五年間主要商品貿易出口總額為12491.61萬美元,“第2類:植物產品”進口總額為11577.21萬美元,占比全部商品貿易進口額為92.68%。

三、渝東南民族地區對外貿易發展存在的問題

(一)相比與重慶主城區及周邊民族地區,存在發展上的差距

新時代下,高層次、新起點、深創新的改革開放加上“一帶一路”倡議的深入推進、對外貿易政策的不斷完善以及國家政策的不斷扶持,渝東南民族地區對外貿易規模持續攀升。但是與重慶主城區對外貿易發展相比,渝東南民族地區貿易進出口總額相對較小,發展速度較為遲緩。與周邊民族地區進行比較可以看出,渝東南民族地區經濟總量低,增速方面相對緩慢,對外貿易優勢并不明顯。

盡管渝東南民族地區在2015-2019年間的對外貿易依存度波動很小,基本維持在3.5%左右,但是2015-2019年間重慶市外貿依存度基本在17%左右。對比重慶市整體外貿依存度來看,差距較大,渝東南民族地區未來對外貿易發展仍有較大提升空間。

(二)對外貿易進出口商品結構欠合理,存在結構單一問題

2015-2019年間渝東南民族地區出口端,機電產品占比偏高。但是該類別主要以電器及電子產品出口為主,渝東南民族地區只是承擔了高技術產品增值鏈條中附加價值較低的加工組裝的步驟,為加工時長短以及加工深度不足的加工貿易。除機電產品外,出口勞動密集型產品占比仍然偏高,如“家具、玩具、雜項制品”“賤金屬及制品”等附加值較高的工業制成品。渝東南民地區特色產品創新力不佳、適應市場程度不足以及產業鏈不完善導致本土特色產品出口不暢;2015-2019年間渝東南民族地區進口端,進口植物產品占比偏高,進口產品結構單一。

(三)對外貿易進出口國家或地區集中,存在較高的貿易風險

2015-2019年間德國是渝東南民族地區最大貿易伙伴國,2015-2019年渝東南民族地區對德國的出口額連續5年位居第一。并且對外貿易出口主要集中于歐洲,產生過度依賴歐洲國家的現象,這大大增加了外貿風險。一旦歐洲市場份額低迷,需求產生不足,這會很大程度上影響渝東南民族地區的企業效益,甚至面臨破產的風險。進口端主要對象集中于東南亞,市場空間相比于出口的國家或地區相對狹窄。

(四)區位旅游資源優勢未能充分顯現,存在旅游創匯低情況

據初步統計測算,2019年重慶市旅游總收入為5739.07億元,其中渝東南地區旅游創收實現1116.28億元,占比全市旅游總收入19.45%。2019年重慶市接待入境游客411.34萬人次,實現旅游外匯收入25.25億美元。旅游外匯收入僅占全市旅游總收入的3.04%。

渝東南民族地區置身于武陵山腹地,江河山野幽美靜雅,名勝古跡應接不暇,彭水縣暢游烏江美畫廊、石柱縣吸氧黃水森林公園、酉陽縣觀光欣賞桃花源。獨特的民族建筑以及濃郁的民族風情,大美壯闊的自然風景吸引著無數游客前來游玩放松,但是渝東南民族地區接待的外國游客較少,境外知名度低,未能吸引更多的國際游客,存在旅游創匯低的問題。

四、渝東南民族地區對外貿易發展聯通“一帶一路”倡議的建議

(一)利用“政策洼地”以及區位地理位置優勢,積極促進對外貿易發展

一是西部大開發戰略。2000年西部大開發正式開始運作實施,二十年間渝東南地區享受政策東風,經濟持續向好,該項國家政策穩步推進、創新前行;二是渝東南民族地區區域發展和扶貧攻堅優惠政策。“十二五”期間接連下發“武陵山片區區域發展與扶貧攻堅”的規劃和合作協議;三是對渝東南地區旅游產業的相關政策。“十三五”期間印發“五大功能區域發展戰略”等相關政策意見;四是稅收政策。近年來,渝東南地區實行招商優惠政策,對于注冊到渝東南總部“經濟稅收洼地”的企業給予稅收優惠,吸引了大批高質企業到渝東南地區注冊,享受政策的同時為渝東南地區經濟發展作出了卓越貢獻。

“一帶一路”內核含義就是“互聯互通”,渝東南民族地區對外貿易發展應展望深度開放視角,深入與“一帶一路”沿線國家或地區的經濟往來合作。渝東南具有一定的區位條件優勢,處于長江經濟帶與絲綢之路經濟帶之上,同時連接中南半島經濟走廊。“外循環”上聯通對外貿易市場,打通國際貿易通道,借助中南半島經濟走廊加強與沿線國家尤其是東南亞國家的貿易往來,借助新亞歐大陸橋經濟走廊“中歐班列(渝新歐)”項目,鞏固完善與歐盟國家的交流往來,提高與俄羅斯的貿易往來合作。“內循環”上積極延伸國內貿易往來網絡,借助“渝甬班列”努力開拓沿線國內城市的貿易交流。

同時,利用“政策洼地”效應以及通江達海橫貫歐亞的區位優勢,結合自身民族地區發展方式,探索發展實施渝東南民族地區的對外貿易發展模式,加快渝東南民族地區擁抱世界的腳步,開創渝東南民族地區特色對外貿易之路。

(二)強化通道能力建設以及完善交通空間網絡,優化對外貿易發展環境

“十三五”期間,渝東南大力發展公路經濟,著力完善交通空間網絡。黔石高速、酉彭高速的修建作為“一圈兩翼”發展的重要一環,使得重慶主城區輻射渝東南民族地區作用增強。渝東南在建高速公路建成之后進一步完善渝東南區域內高速交通局域網,進一步強化通道運輸能力,進一步對外開放沿線本土旅游資源。2021年7月,渝懷鐵路秀山火車站首次迎來C5831次復興號動車組,標志著渝懷鐵路沿線的渝東南地區開始邁入動車時代。渝東南民族地區區域鐵路網結構完整性增強利于推進經濟協作發展、改善沿線交通條件、加快沿線社會經濟發展的作用;渝東南水路運輸主要依賴烏江與長江,在建的“烏江白馬航電樞紐工程”將助推拉動渝東南民族地區產業經濟發展,打通渝東南進入長江的水運大通道;依據渝東南現實定位以及實際需求,黔江機場計劃擴建,新增至廈門等熱門城市航線,增加通航北京等城市航班次數,“十四五”期間爭取實現開通國際及地區航線,深度擴大對外貿易。

優化對外貿易發展環境方面,秀山縣建成了渝東南首個保稅倉庫,外貿自營出口企業達60多家。渝東南民族地區要積極把握供給側結構性改革的契機,利用秀山保稅倉庫,逐步發展保稅加工,發展好來料加工,把握國內貿易順差的契機,進口優質的消費品。打造黔江武陵山機場旅游包機航線,聯通鐵路通向各民族地方,打開對外開放空中門戶。

(三)優化進出口商品結構,促進貿易提質增量,著力發展民俗生態旅游

發揮渝東南民族地區現有產業優勢,與“一帶一路”沿線地區及國家產業和經濟發展需求對接。一是建立戰略合作伙伴貿易體系,加強與德國、英國等歐洲國家在高新產業裝備、高端產業技術等領域的合作。深化與俄羅斯的貿易往來,加大化工、礦產等領域產品出口俄羅斯。二是建立民族地區特色品牌,提升出口產品核心競爭力。大力宣傳發展出口渝東南生態農業產品,建立酉陽青蒿、彭水白術、石柱黃連等中藥品牌。三是打造出口多元化,提升出口商品質量。引進國內“一帶一路”沿線地區的先進技術,促進科學技術融合當地產業,促進出口商品轉化為工業制成品,加快產業升級。四是鼓勵進口,當地政府要積極響應國家政策,實行進口關稅優惠政策。渝東南民族地區要擴大進口種類,提高進口份額,促進進口多元化。引導渝東南民族地區對外貿易向高層次、深領域發展。

渝東南民族地區位于黃金旅游交叉區位,具有突出的旅游區位優勢。渝東南民族地區是土家族、苗族等少數民族聚集地,擁有璀璨獨特的民族風情、民族人文資源。渝東南民族地區擁有喀斯特地質和丹霞地貌,區域旅游資源十分豐富。圍繞結合自然旅游資源和民族人文資源打造渝東南民族地區特色品牌,發展旅游基礎設施,完善出行旅游交通,提升接待服務質量。依托土家族、苗族風情,打造渝東南特色旅游民族產品,如苗族蠟染手工藝品制作等沉浸式民族體驗產品。不受行政區域劃分約束,加快旅游產品開發、線路策劃,延伸渝東南民族地區旅游產業鏈,提升配套旅游服務質量,吸引境外游客進而提高創匯收入。

(四)促進“一帶一路”沿線國家文化交流與溝通,提升科技和人才競爭力

“一帶一路”倡議提出以來,中華文化傳播速度加快,傳播廣度加深,漢語潮流席卷世界。中國作為“四大文明古國”之一,歷史上就已經與西方文明大國有了文化和貿易上的交流。渝東南民族地區應當繼續加強與沿線國家文化領域的交流,交流碰撞中國少數民族文化思想。數字時代下,渝東南民族地區借助新媒體開拓文化交流的新渠道,完善數字新媒體技術,利用5G等終端技術加強與沿線國家的交流,加深文化交流頻次,掃清經濟發展的文化障礙。

渝東南民族地區應著力建設科技服務體系,建立科技成果創新基地,建立科技培訓基地等相應配套實施。鼓勵各級各類創新服務機構落地渝東南,打造“產學研”創新體系,聯接高校、政府、企業和科研院所。提高渝東南民族地區農業科技水平,推進出口植物產品規模化生產。

渝東南民族地區應加強人才培養,加大對教育的投入。加強外貿人才的培訓,充分發揮區域內旅游職業院校的優勢,培養旅游專業管理人才,完善良性梯度建設培育完備外貿人才隊伍。對旅游企業經營者以及外貿從業人員進行專業培訓,開展“一帶一路”沿線國家或地區相關知識學習。學習引進發達地區專業外貿人才培養方式,著重培養外貿人才及國際導游人才。