基于“雨課堂”的《小學英語課程與教學論》“線上+線下”混合式教學模式探索與改革

摘 要:本研究結合“雨課堂”教學平臺,設計“線上+線下”相結合的混合式教學模式,用以指導小學教育專業(英語方向)《小學英語課程與教學論》這門課的教學實踐。通過問卷調查發現,基于“雨課堂”在這門課程的教學中實施“線上+線下”混合式教學模式得到學生的認可,既激發了學生的學習動力,又提高了學生的學習效率。

關鍵詞:雨課堂;線上+線下;課程教學模式

作者簡介:李瑤瑤(1981-),女,新疆烏魯木齊人,新疆師范大學教育科學學院,講師,碩士,研究方向:英語課程與教學。

一、實施教學改革的原因

《小學英語課程與教學論》是針對小學教育專業(英語方向)學生開設的一門專業必修課。這門課主要研究小學英語教學的過程與規律,是一門理論與實踐相結合的課程。在實際教學過程中,凸顯出一些問題,如:學生掌握了相應的理論知識,了解了《義務教育英語課程標準》,但學生在教學實踐中表現出教學能力不足,教學理論不能恰當地運用在教育實踐中的現象;不能準確把握小學英語課堂現狀,對學情缺乏了解,教學設計不能體現當前的教育理念等。為更新學生的教學理念,提高其教學能力,使課堂教學與小學教學實際接軌,教學改革勢在必行。

《小學英語課程與教學論》這門課的教學內容,針對理論與實踐環節分為兩部分。理論部分涉及教育學、心理學、語言學、英語課程標準等內容。實踐環節主要通過案例分析、模擬課堂等形式,對小學英語教學實踐中出現的問題或現象進行總結,從而概括出具有普遍意義的規律、原理和原則,進而指導小學英語教學實踐。

結合這門課不同章節教學內容的特點,教學改革主要采取了翻轉課堂、案例教學、線上線下相結合的教學方式、以學生為中心的教學模塊設計形式,豐富了課堂教學模式,提高了學生自主學習、合作學習的能力,培養了學生的教學技能與綜合語言運用能力,提升了學生的思維能力與研究能力。通過訓練,學生能夠在《義務教育英語課程標準》的指導下設計教學活動,撰寫教案,設計微課,進行模擬教學。

二、“線上線下”混合式教學模式設計

《小學英語課程與教學論》整合線上與線下教學的雙重優勢,轉變了傳統的課堂教學模式。混合式教學模式既強化了課堂中“教”的優勢,又重視和解決了學生“學什么”“如何學”“何時學”的問題,從時間和空間的維度重構課堂。

這門課程的教學內容主要分為兩個板塊:

教學理論:小學英語教學相關理論、《義務教育小學英語課程標準》解讀、英語學科核心素養解讀等。

教學設計:小學英語教學方法設計、小學英語不同課型教學設計(聽說課、讀寫課等)、小學英語教學評價設計、小學英語板書設計、小學英語作業設計等。

《小學英語課程與教學論》不同板塊的教學內容,特點鮮明。針對教學理論方面的內容,結合翻轉課堂,以線上線下相結合的形式實施教學。針對教學設計方面的內容,主要以案例教學、模擬課堂以及多元化的評價方式展開教學。英語教學除了關注語言的工具性,還需要注重語言的人文性。在教學設計中,引導學生充分挖掘蘊含在專業知識中的思政元素,將思政教育貫穿于教育教學的全過程。在教學中,將思政元素滲透到課程目標設計、教案課件編寫等各方面,提高師范生的從教能力及教學適應能力。

從課前、課中、課后三個環節來看,具體操作如下:

在課前環節,主要依據“雨課堂”智慧教學工具的功能特點及《小學英語課程與教學論》課程內容特點,開發“雨課堂”教學課件,設計基于“雨課堂”的課堂教學活動,并編寫詳盡的教學設計方案、制作應用于本課程的雨課堂教學資源,為課堂教學奠定基礎。教師在建立師生、生生交流群的基礎上,通過“雨課堂”教學平臺發布預習內容。教師對學習任務進行精心設計并傳達到個體,幫助學生明確學習的目標、內容、方法以及學習資源、學習測試效果等。在優質開放的教育資源中(如中國大學慕課、全國教學觀摩研討會優質課例等)選擇與本課教學內容相符的背景知識資源,包括文本、優秀小學英語課堂教學錄像和教學設計案例等。為了讓學生直接體驗和感知小學英語課堂教學設計的每一個環節和教學步驟,學生需要通過案例,了解教學前沿理論,接觸一線教學實踐。這一環節能夠彌補學生接觸實踐教學機會少的問題。線上的案例教學能夠節約課堂時間,學生能夠靈活安排課前案例學習時間,有效利用教學案例資源,通過不斷地輸入,學生對小學英語教學本質與規律的理解和把握更加深入。

在課中環節,以翻轉課堂的形式,通過討論任務單,檢測線上學習效果。對于教學重難點,有針對性地講解。以問題為導向,設計教學任務,組織小組討論,學生合作完成任務,展現成果。在這一過程中,注重過程性評價的設計,采用生生評價、師生評價的方式。在課中環節,還要注重知識的內化。針對小學英語不同課型的設計(如聽說課、讀寫課),通過案例教學分析與模仿,學生設計微格教學。在這一過程中,學生的綜合能力得到鍛煉,通過小組評價,師生互評,學生修改、反思,其教學能力得以提升。教師在這一環節應注重課堂教學的行為分析,注意提升教學的深度與廣度。

在課后環節,注重學生對知識的遷移。學生針對課中的反饋進行反思。小組活動中,需要進一步討論、反思,提出修改意見,教師做好課后的分析與總結。教師應關注作業設計,根據學生的個體差異,設計分層作業、小組作業,通過“雨課堂”發布,評價。針對課堂教學中需要關注的問題和未解決的難點問題,教師提供相應學習資料,以便學生進一步學習。通過線上互動討論,解決學生的疑難問題。《小學英語課程與教學論》教學模式如圖1所示:

三、教學改革效果

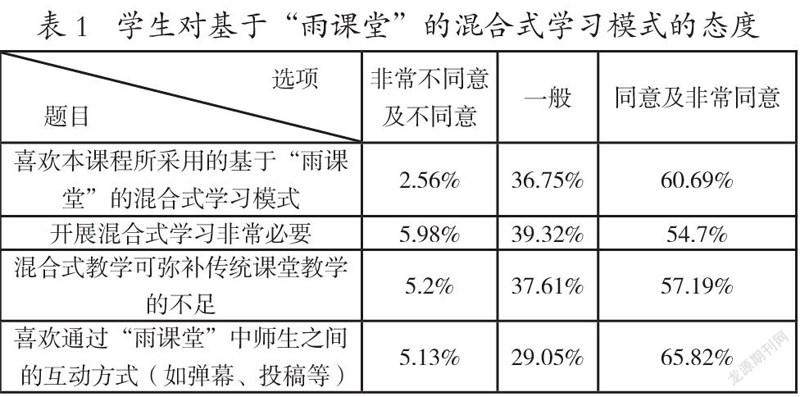

第一,學生對教學改革的滿意度分析。為了解基于“雨課堂”的《小學英語課程與教學論》“線上+線下”混合式教學模式改革的效果,本研究運用問卷調查法,調查了本院小學教育專業(英語方向)19級、20級的學生,涉及4個班,回收有效問卷102份。問卷主要圍繞學生對基于“雨課堂”的混合式學習模式的態度、學生對《小學英語課程與教學論》的課程設計和組織形式的評價、學生使用“雨課堂”功能的頻率及喜好、線上教學中學生參與情況等方面展開調查。

從表1可知,60.69%的學生認可本課程所采用的基于“雨課堂”的混合式學習模式,尤其喜歡“雨課堂”教學中的師生互動方式(如彈幕、投稿等)。57.19%的學生認為混合式教學可彌補傳統課堂教學的不足。

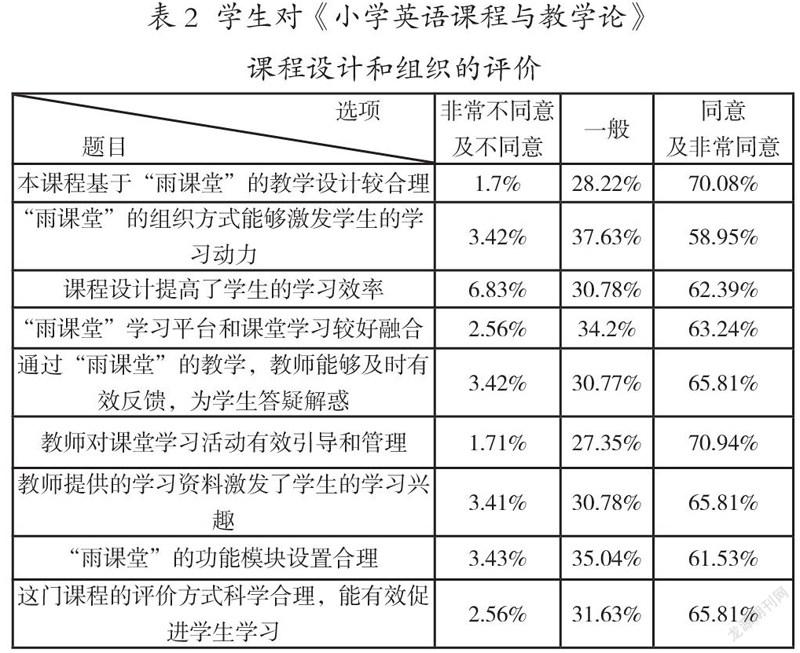

第二,學生對《小學英語課程與教學論》課程設計和組織的評價。

《小學英語課程與教學論》這門課采用了基于“雨課堂”的“線上+線下”混合式教學模式,由表2可知,學生對這門課的設計及組織形式較為認可。60%以上的學生認為基于“雨課堂”的設計及組織形式,激發了學習動力,提高了學習效率。63.24%的學生認為“雨課堂”學習平臺與線下課堂學習能夠較好融合。具體表現在:通過“雨課堂”的教學,教師能夠及時有效反饋,為學生答疑解惑(65.81%);教師對課堂學習活動有效引導和管理(70.94%);老師提供的學習資料激發了學生的學習興趣(65.81%);師生互動合理,課程評價方式比較科學合理(65.81%)。

第三,學生使用“雨課堂”功能的頻率。依據調查結果,學生使用“雨課堂”功能的頻率由高到低排序為彈幕互動、掃碼簽到、試卷測試、“不懂”頁面反饋、投票。其中使用最少的功能是紅包功能。學生喜歡“雨課堂”功能的程度由高到低排序為彈幕互動、掃碼簽到、試卷測試、對“不懂”頁面的反饋、投票。這與學生使用這些功能的頻率是一致的。彈幕互動使用頻率最高,也深受學生的認可。這種線上互動的新形式,在線上教學環節發揮著重要的作用。

第四,線上教學的學生參與情況。學生參與的“雨課堂”教學活動中,頻率最高的是完成“雨課堂”發布的作業及試卷(80%以上),其次是掃碼、彈幕(70%)。這說明學生利用“雨課堂”教學平臺,課堂互動較豐富。68%的學生閱讀了教師通過“雨課堂”推送的學習內容; 67.5%的學生表示自己在上課時沒有使用手機做與學習無關的內容;59.8%的學生認為自己在上課時注意力集中,課堂氛圍活躍;57%的學生認為使用“雨課堂”教學平臺,減輕了學習負擔,豐富了教學內容,提升了教學效果,使學習更加有計劃性。

四、結語

問卷調查結果表明,基于“雨課堂”的《小學英語課程與教學論》“線上+線下”混合式教學模式被多數學生認可,但從數據來看,還有一定的提升空間。根據本專業學生近年來參與的教學比賽、微課大賽等獲得的成績以及學生就業率、用人單位好評來看,通過改變課堂教學模式,在一定程度上提高了學生的學科素養與實踐能力。混合式教學模式整合了線上與線下兩種資源,學生有效利用教學資源,對小學英語教學本質與規律的理解和把握更加深入,對教學實踐與成果有了更多練習與分享的機會,促進學生英語綜合能力的提升,也有利于教學的良性循環。教學改革任重而道遠,要不斷更新課程理念與教學理念,轉變教學方法,更重要的是,將新的理念與方法落實到實際教學中,從而培養符合我國國情的教育人才。

參考文獻:

[1]王薔.小學英語教學法教程[M].北京:高等教育出版社,2009.

[2]何廣鏗.英語教學法教程:理論與實踐[M].廣州:暨南大學出版社,2011.

[3]陳冬花.小學英語教學設計[M].北京:高等教育出版社,2015.

[4] 王帥國.雨課堂:移動互聯網與大數據背景下的智慧教學工具[J].現代教育技術,2017(5):26-32.

[5]袁博,趙海媚,張成萍,李向明.基于雨課堂的研究生英語學習行為可視化分析[J].現代教育技術,2018(5):68-74.

[6] 袁平華,俞理明.以內容為依托的大學外語教學模式研究[J].外語教學與研究,2008(1):59-64,81.