傳統村落活化與發展路徑探究

陳慧超?莫榮向?黃凱潔

摘 要:自國家建立《中國傳統村落名錄》以來,我國傳統村落得到了有效的保護。在此基礎上,探究傳統村落的活化與發展模式成了學界的重要議題。在促進鄉村多功能發展的政策背景下,產業融合成了傳統村落活化的重要路徑之一。廣東省湛江市調豐村作為典型的粵西傳統村落,擁有豐富的文化遺產和農業資源,但村落發展滯后,亟須產業激活。本研究通過對調豐村實地考察,基于對案例地的現狀分析,探討其農文旅融合發展路徑,以此提出對傳統村落活化的對策建議。

關鍵詞:傳統村落;農文旅融合;活化路徑;對策建議

中國傳統村落,指形成的歷史年份較長,文化資源豐富,具有歷史、文化 、藝術等多方面的價值,應予以保護的村落。傳統村落往往具有深厚的歷史文化底蘊,具有以傳統建筑為主的物質文化遺產,是非物質文化的發源地與傳承發展的舞臺,具有重要的保護意義。隨著城鎮化、工業化進程加快推進,傳統村落生存空間出現萎縮的趨勢。在傳統村落更新發展過程中,許多傳統建筑被拆除、重建,導致其地域性特征與傳統文化消失。在城市文明的吸引下,大量農村人口尤其是中青年勞動力涌向城市,造成傳統村落“空心化”現象。基于這些發展困境,傳統村落亟須探尋適宜的活化發展路徑。

2012年,國家對傳統村落開始了全面調查并建立了《中國傳統村落名錄》,標志著傳統村落成為國家重點保護村落。在保護日趨完善的今日,應在此基礎上進一步研討傳統村落的活化發展路徑。“活化”是研究傳統村落發展中的高頻詞,其著眼點在于如何適度利用傳統文化為村落創造新的經濟價值,以期得到新的發展。

目前,學術界對傳統村落活化路徑的研究集中在以古建筑景觀、生態景觀為主的景觀活化、文化遺產活化、旅游活化與借助新媒體平臺促進傳統村落活化等方面。黃瀅等認為傳統村落的景觀是鄉愁文化的載體,應該通過保留、發展村落景觀留住鄉愁。趙瑋等提出構建敘事性的村落景觀有利于表達傳統村落景觀的特色鄉土文化內涵。董琪珺基于對安徽傳統村落的調查研究,分析其非物質文化遺產活化保護與更新的現狀,提出應保護非遺空間、大力發展非遺相關特色產業。曾朝輝以文化創意為切入點,提出了傳統村落文化元素的提取、再造、應用的可持續設計思路,是新時期文化遺產創新應用的重要途徑。胡文靜等針對傳統村落的“空心化”問題,提出需要強化社區參與以提高村落內生動力,從而實現“動態”旅游活化發展。柯兆云認為傳統村落應利用其本身旅游資源因地制宜發展全域旅游,創建全域共建、共融、共享的發展模式。王若瑩指出要利用新媒體技術讓傳統村落重新展現自身活力,具體方式為:塑造“內+外”的新媒體傳播結構、打造傳統村落文化旅游IP、鼓勵原住民進行創新傳播等。

從現有的文獻研究來看,鮮有文獻以產業融合視角研究傳統村落活化的主要路徑,在部分涉及產業活化路徑的文獻中也缺乏產業融合的具體途徑分析。2022年中央一號文件明確提出要持續推進農村一二三產業融合發展,鼓勵各地拓展農業多種功能,重點發展鄉村休閑旅游、農村電商等產業。可見,產業融合是傳統村落實現傳統產業活化更新、產業鏈延伸的重要途徑,產業融合視角下的傳統村落活化發展研究有著重要的現實意義。從研究案例來看,學界的研究主要集中于安徽、福建與河南一帶的傳統村落,廣東一帶的傳統村落集中于以廣府文化為核心的傳統村落,關于以雷州文化為主的雷州半島地區的傳統村落的活化發展研究罕見。雷州文化是嶺南文化的重要組成部分,具有豐富的社會價值與人文價值,因此,對以雷州文化為核心的傳統村落活化發展的典型案例進行研究,對我國多元文化繁榮發展具有必要性。

廣東省湛江市調豐村是一個典型的傳統村落,具有濃厚的遂溪文化資源和優良的農業生態資源。從目前來看,文化遺產活化形式呆板、旅游配套設施不健全與村民參與度低是其活化過程中存在的主要問題。因此,本文基于農文旅融合的研究視角,立足于調豐村產業資源利用現狀,圍繞如何通過推進農文旅融合以促進調豐村的活化發展展開探討,以期為其提供相關借鑒。

一、調豐村基本概況

(一)村落歷史起源

遂溪是雷州半島最早有人居住的地方,見證了雷州半島的文化變遷,是雷州文化傳承發展的主要陣地,千年古村調豐村更是遂溪文化、雷州文化的代表性村落之一。據《程氏調豐村族譜》記載,始祖程浪齋于宋嘉定年間舉族從東岸村遷居已有之。隨著程氏一族的繁衍發展,調豐村以八角井巷為中心區的主巷道,向東、西、南三個方向延伸,逐漸形成了中心區、東邊園區、下巷區、外翰第區、南邊園區等五大村區。

(二)調豐村文化資源

調豐村歷史久遠,歷史文物豐富,每一件都十分具有研究價值。主要有千年石官道、景蘭閣、程氏祖祠、外翰第(北京大屋)、八角井、東坡井、程彭氏貞節坊、程黃氏孝節坊、嘉慶二十五年敕命牌匾、石轎墓、石棺材墓、石敢(狗)、石碾坊、碉堡、石硯、古祠廟;明清時期較為完整的古建筑民居124座;還有醒獅、年例、清明祭祖、元宵游神巡村巷等民俗活動。這些獨具特色的文化遺產共同構成了調豐村這座中國傳統古村落深厚的文化底蘊,是后續進行文化遺產活化活動的寶貴素材庫。

二、調豐村各產業發展狀況

(一)農業發展狀況

調豐村地處熱帶與亞熱帶季風氣候區,高溫多雨,雨量充足,年平均降雨量1725.5毫米。全村現有農田約5000畝,人均耕地面積2.5畝。村中產業種植模式多為散種或承包種植,其中香蕉產業多為承包種植模式,并且村中產業以收購為產品銷售模式。調豐村已被湛江市授予現代農業示范基地稱號,村中已實現機耕、收割現代化等產業基礎設施的更新,機器生產的普及率逐年提高。調豐村種植的糧食作物以稻谷為主;經濟作物以熱帶草木水果香蕉、甘蔗為主。水稻和香蕉的產業規模占比分別達55%和34%,共占村中種植規模九成。香蕉種植產業的年收益達10000元/畝,為村中種植業收益最高的品種。總的來看,種植產業較為單一,以香蕉、水稻為主。調豐村正致力于推進產業多元化,準備發展以火龍果和花卉為主的水果種植產業。

(二)旅游業發展狀況

調豐村的旅游業仍處于起步階段。2014年主流媒體大力宣傳調豐村的“千年官道”及其文化資源,慕名前來調豐村觀光的游客數量可觀且有逐年增長的趨勢。但目前調豐村的著名文化資源景點,如“景蘭閣”“千年官道”“外翰第”等都免費開放參觀,使得調豐村文化資源難以變現,缺少旅游收入途徑,難以給調豐村帶來實在的經濟收益。在旅游類型上,調豐村旅游仍處于游客自發、無規劃的觀光旅游初級階段,多元化的旅游產品尚未被開發。同時,調豐村缺乏清晰的旅游標識系統和完整的旅游線路規劃,游客在游玩過程中只能通過詢問村民、查看網上地圖等方式到達景點。此外,調豐村的旅游產業還存在大量空白,紀念品店、民宿等在調豐村還未見蹤影。

三、調豐村活化的主要障礙

(一)人口“空心化”較為嚴重

在城鎮化、工業化程度日益加劇的進程中,調豐村面臨著“空心化”的問題,年輕人大多外出務工謀求生計,留下妻子、老人在家中帶小孩,或將家中田屋空置,舉家遷至城鎮。這就導致了調豐村勞動力、人才流失嚴重,人口結構趨于老齡化的現象。勞動力流失對于傳統村落而言,最直接的影響就是由于農耕人口不足而導致農作物產量下降,傳統農業式微。其次是人才流失帶來的創新力低、創業人數不足的問題。目前,調豐村旅游產業仍處于起步階段,民宿、農家樂等仍是空白狀態,中青年人口大量外流是其重要影響因素之一。一方面,留村的婦女、老人既要耕田又要操持家務,無充裕時間操持創業項目;另一方面,在傳統農耕文化的影響下,婦女、老人在家中無資金掌控權,且其存在以農耕為本的思想,除非無田耕作或其他原因不能耕作才會尋求他法。在這種情況下,調豐村留村人口創新創業程度低下,各產業發展動力不足。

(二)村落活化主體單一

目前,調豐村活化發展主體為村委會,其他村級組織、村民等理論活化主體尚處于缺位狀態,村委會在活化過程中鮮少發動村民或其他社會力量參與村落建設。以村委會為村落活化建設單一主體具有兩面性。其優勢是活化建設目標更集中,在建設過程中能減少多元主體帶來的策略矛盾、利益沖突等。但其劣勢也十分明顯,如:村委會財力有限,難以開發大型旅游項目,難以用資金補助的方法吸引村民在調豐村創業等;傳統村落的活化涉及多方面、多層次的專業知識,單純依靠村委會工作人員難以做出各方面專業且完善的規劃,同時,調豐村也缺乏將規劃落地實施的各領域的人才。因此,目前調豐村以村委會作為村落活化單一主體,面臨著資金缺乏、頂層規劃專業性不強等活化發展障礙。

(三)村民參與度較低

在調研中發現,在村委會已有旅游建設目標中,村民對調豐村旅游建設的了解度、參與度都處于較低水平。如上文所述,調豐村相關的旅游配備建設只有幾家飯店,民眾響應政府“積極發展調豐旅游”的積極性不高。經定量調查與定性研究發現,民眾參與當地旅游建設的影響因素有政府政策、專業人士、村民個人經濟情況、收入預期、風險評估、周圍人態度、文化認可度。村民參與度低導致村落活化內生動力不足,更難以達到發展成果與廣大村民共享的村落發展目標。長此以往,會造成村民文化認同感、歸屬感降低的不良后果。在未來的活化發展中應注意從以上影響因素出發,鼓勵村民積極參與到村落活化建設中來,提高村落活化內生動力,從而達到村落良性發展。

四、農文旅融合視角下調豐村活化發展路徑

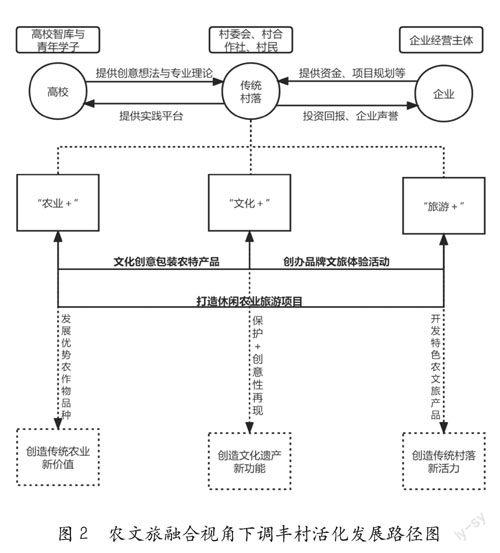

通過前文對調豐村活化障礙分析,針對調豐村的活化策略應該圍繞如何解決人才、資金短缺,如何為調豐村提供專業頂層設計,如何促進人才回流等問題展開。通過村校企合作,高校與企業能為調豐村提供理論支撐與資金支持;通過發展農文旅融合項目,增加村內創業機會、就業崗位,提供鼓勵政策,激發中青年群體回村創業、就業的動力,從而達到產業活化、村落活化發展的目標。

(一)村校企合作,促進產業發展

通過前文對調豐村活化中的障礙分析發現,調豐村在村落活化過程中對現有資源的利用率不高,各產業規模較小、發展缺少資金支持,缺乏對各產業融合發展的頂層設計,缺少相關專業人才。資金與人才是產業發展的兩個必要因素,也是調豐村目前活化發展的主要障礙。一方面,調豐村可以通過與高校合作,建立高校實踐基地,如鄉村文化創意設計實踐基地、鄉村振興實踐基地等,通過高校智庫與青年學子為調豐村輸送創新創意想法、活化發展理論與對策等,以更創新的想法、更專業的理論推動調豐村持續健康發展。另一方面,調豐村應積極招商引資,通過吸引企業進行投資合作,以期企業對農戶提供現代農業技術支持、對文化資源進行創造性利用、對旅游資源進行合理開發、提供營銷和推廣平臺等。通過村校企聯合,調豐村可以有效解決人才短缺、資金短缺、缺乏專業頂層規劃的障礙,為產業發展提供資金、人才、理論等有利條件。

需要注意的是,在與企業合作開發過程中,需要劃清傳統村落及其資源的保護底線與開發上線,在“兩線”之間才能談合作與發展。傳統村落是我國“活的遺產”,不能因為過度追求經濟效益而使村落的文化遺產和生態環境受到破壞。此外,企業要對調豐村的物質基礎、精神文化、民風民俗進行充分了解,從而創造出與調豐村、調豐村民有共同精神內核的旅游產品、文創產品等,向外界正確傳達調豐村的信息,為調豐村提供更契合的發展對策。若企業對調豐村的理解、傳達有誤,應及時制止并更正,以免出現政企傳達的村落形象不一致,損傷村落形象、降低村民文化認同感等不良后果。

(二)“農業+”創造傳統農業新價值

調豐村應整理農田,統計農田利用情況,將可農用的廢棄田地利用起來。對農田進行劃分,如劃分為觀光區與種植區等,分別用來種植不同觀賞作物和農作物。擴大種植品種,優化農產品種植技術,發展優勢農作物品種。采用“農業+文化”路徑,利用調豐村文化資源進行創意加工,在農產品包裝上加上特色文創圖案,以特色文創為吸引點、農產品優良品質為核心賣點,打造兼具地域特色與文化特色的農產品品牌,提高農產品的附加值,增強調豐村農產品的市場競爭力。依此思路設計如下:調豐村以其米聞名,可打造一村一品“調豐米”,在包裝設計上加入調豐村特有的文化元素景蘭閣的二次創作元素,增加其產品亮點。

采用“農業+旅游”路徑,考慮農作物季節性因素,應根據種植的不同階段分別舉辦不同的農業旅游活動,如種植體驗、作物觀賞與采摘體驗等。此外,還應種植多類作物品種,錯開花期與成熟期,避免淡旺季游客量相差過大。針對不同市場人群開發不同的農旅產品,將美食品嘗、休閑觀光、采摘體驗、種植體驗、勞動教育、研學活動等融入調豐村的傳統農業,使調豐村的傳統農業轉型升級。鼓勵農民參與調豐村的旅游建設,開設飯店、民宿,種植觀賞花卉,建設采摘園區等,政府應給予一定的資金支持或減稅政策等。

(三)“文化+”創造文化遺產新功能

調豐村歷史悠久,文化遺產豐富,目前文化遺產主要活化方式為陳列展示,形式單一枯燥。調豐村對文化遺產應采取“保護+創意性再現”的方式,即借助科技、演藝、商品等對文化進行加工,轉化為大眾喜聞樂見的藝術形式。如提取調豐村的文化元素,設計調豐村獨特的旅游文創產品,打造調豐村旅游文創品牌。以調豐村的“東坡井”為例,將其創作為“東坡杯”,保留該文化遺產原有的“取水、供水”功能。該井因文豪蘇東坡在此飲水而取名“東坡井”,瓶身中應加入蘇東坡的Q版形象,將東坡井這一文化遺產的文化內涵巧妙地表現出來。

調豐村應采用“文化+旅游”路徑,開發特色文旅產品,如文化體驗游、文化研學游等。調豐村有124座古建筑,古建筑的景觀、空間的活化利用影響著整個村落的景觀與旅游體驗空間。調豐村應對古建筑進行適當的重整、搶修、保護,在不損壞古建筑的構架與整體面貌的情況下對古建筑空間進行二次改造與利用,將其改造為文物博物館、沉浸式體驗空間或特色文化民宿,既能增加調豐村的文旅產品,又能使古建筑在現代空間得到活化利用,不至于被廢棄。以景蘭閣為例,以其“學子求學途中的驛站”的歷史為創作背景,以當下火熱的小程序游戲為開發載體,設計出涵蓋景蘭閣歷史故事的、具備休閑娛樂功能的驛站經營類小程序游戲。游客在觀光過程中不僅能體驗游戲經營的樂趣,還能在輕松愉快的游戲過程中了解到景蘭閣的歷史故事,收到事半功倍的傳播效果。

調豐村主要的非物質文化遺產為遂溪醒獅、元宵游神、雷州劇,此類表演類非物質文化遺產觀賞性強、當地特色濃厚,調豐村可借助非物質文化遺產創辦品牌文旅活動,提高調豐村的文化影響力。此外,還應通過新媒體手段記錄、傳播調豐村的文化遺產,以期提高調豐村的文化影響力,進而使調豐村的文旅產業得到進一步發展。

(四)“旅游+”創造傳統村落新活力

傳統村落有著深厚的文化底蘊與良好的生態環境,具備發展旅游業的基礎資源條件,傳統村落應以解決“三農”問題、發展成果惠及村民為宗旨,充分發揮旅游業的經濟拉動力、產業融合力,提高傳統村落的知名度,為傳統村落帶來新的經濟活力。調豐村旅游業仍處于初步發展階段,應整合自身村落可發展旅游資源,通過旅游專業人才的規劃對資源進行開發利用,發揮“乘數效應”,開發調豐村獨特的農文旅融合項目。應確定農文旅項目的整體基調、主打優勢,根據項目主題開發相應的旅游基礎設施、配套設施。可在當地建立旅游服務點,建設完善的旅游服務體系,提高旅游服務水平。同時,借助互聯網發展網上購票、評價、智能語音導覽導游等服務,提高游客的滿意度。根據市場不同需求人群,開發多元化農文旅融合產品,發展品質旅游。應秉持“全域旅游”的發展觀,與其他鄰近村鎮資源互補、協同發展,開發“全域旅游產品”,如遂溪文化體驗游、嶺北生態游等。同時,調豐村應堅持可持續發展戰略,將保護生態環境放在首位,美化旅游環境,保護其文化獨特性,警惕文化底蘊被過度商業化消磨、吞噬的現象。

五、結語

本文基于農文旅融合視角,從傳統村落保護、農村產業融合的政策背景出發,在深入分析調豐村產業發展現狀、活化發展的主要障礙基礎上,研究其對應產業融合、產業活化策略。農文旅融合方式能促進產業鏈延伸,創造傳統農業新價值、文化遺產新功能,為傳統村落帶來新的生機活力,符合傳統村落活化發展的目標。本文對調豐村活化的產業融合路徑的研究對同屬于雷州文化的傳統村落有重要的借鑒意義,對全國有相似活化障礙的傳統村落具有一定的參考價值,但其具體農文旅融合途徑的普適程度如何還需進一步探究。

參考文獻:

[1]周建明.中國傳統村落:保護與發展[M].中國建筑工業出版社,2014:1-28.

[2]屠李,趙鵬軍,張超榮.試論傳統村落保護的理論基礎[J].城市發展研究,2016,23(10):118-124.

[3]陳曉華,姚林.保護—發展價值關系下傳統村落活化路徑及策略——基于徽州傳統村落的調查分析[J].池州學院學報,2019,33(03):44-49.

[4]郭彩霞,楊帥,劉淑蘭.鄉村振興戰略下傳統村落活化的現狀及路徑[J].云南農業大學學報:社會科學版,2022,16(1):7.

[5]黃瀅,趙心語.鄉愁文化視角下的傳統村落景觀活化研究——以南京市朱塘村為例[J].藝術科技,2021,34(7):2.

[6]趙瑋,張巖.景觀敘事視角下傳統村落鄉土文化景觀保護與活化設計研究——以云南元陽蘇紅古寨為例[J].藝術教育,2021(03):235-238.

[7]董琪珺.基于非物質文化遺產活化的安徽傳統村落保護與更新研究[J].北京印刷學院學報,2020,28(8):4.

[8]曾朝輝.文化創意視野下廣府傳統村落文化遺產活化研究[J].藝術評鑒,2021(17):5.

[9]胡文靜,宋明軒.農村空心化背景下傳統村落的旅游活化研究——以朝陽縣西大杖子村石灰窯溝為例[J].青島農業大學學報:社會科學版,2020,32(1):6.

[10]柯兆云.全域旅游視角下永泰傳統村落文化的保護與發展[J].福州黨校學報,2018(4):4.

[11]王若瑩.新媒體語境下河南省傳統村落的活化研究——以一斗水村為例[J].新聞傳播,2021(10):29-31.

[12]中共中央國務院.中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見[S].2022-02-22.

[13]馮巧玲,張江勇,李萃.基于“農文旅”產業融合的城市近郊山區鄉村振興模式探索——以福建省壽山鄉為例[J].小城鎮建設,2019,37(10):9.

[14]胡靜锜.農文旅三產融合發展現狀與策略——以福山家庭農場為例[J].現代農業科技,2021(22):3.

基金項目:廣州市哲學社會科學發展“十四五”規劃2022年度共建課題,文旅發展助推廣州城鄉融合的路徑與機制研究(2022GZGJ53)

作者簡介:黃凱潔(1991—),女,廣東汕頭人,博士,研究方向:旅游發展與鄉村振興。