淺析初中數學教學情境創設的切入點

尤志強

[摘? 要] 孔子曰:“不憤不啟,不悱不發. ”這句話強調了課堂環境與啟發性教學的重要性. 實踐證明,好的情境不僅是完成教學任務的幫手,還是培養學生思維品質與各種能力的基本手段,且對核心素養的形成與發展具有深遠的影響. 文章從問題情境,啟發思維;生活情境,激發思考;活動情境,引發探究這三方面探討初中數學教學情境創設的切入點.

[關鍵詞] 教學情境;問題情境;生活情境;活動情境

傳統教學受各種條件的限制,學生對一些抽象的內容因缺乏實際認識,而無法深刻理解其內涵. 隨著時代的發展,教育手段的更新,數學教學可借助多種手段創設逼真的情境,讓學生切身體會知識的形成過程,在身臨其境中體會“百聞不如一見”之感,以順利突破思維的盲區.

教學情境是指教師根據教學內容與學生的認知經驗創設的一種特殊的情感氛圍. 情境中的“境”從廣義上看是學生所處的物理環境,如學校的各種硬件設施;從狹義上看主要指師生所處的課堂教學背景.

問題情境,啟發思維

眾所周知,問題是數學的靈魂. 認知心理學提出:“人一旦產生某種需求,必然會想方設法地思考滿足這種需求的方式、方法,從而產生積極研究問題的思維. ”以問題作為教學情境的切入點,對培養學生的思維能力與數學思想具有顯著的效果. 問題情境能引起學生探究的興趣,引領學生從不同的視角觀察與分析問題,在多維度中獲得知識的本質.

案例1? “三角形的中位線”的教學

1. 用多媒體展示圖1,并提出以下兩個問題供學生思考.

問題:(1)觀察該圖,我們發現這里面所有的三角形具備怎樣的共同點?

(2)思考這張圖是如何畫出來的.

在學生獲得答案的基礎上,教師將三角形中位線的概念展示給學生,并引入本節課的教學主題. 此問題情境以一個特殊的圖形吸引學生的注意力,在學生興致盎然的學習氛圍中非常自然地引入課堂教學的主題.

2. 合作探究

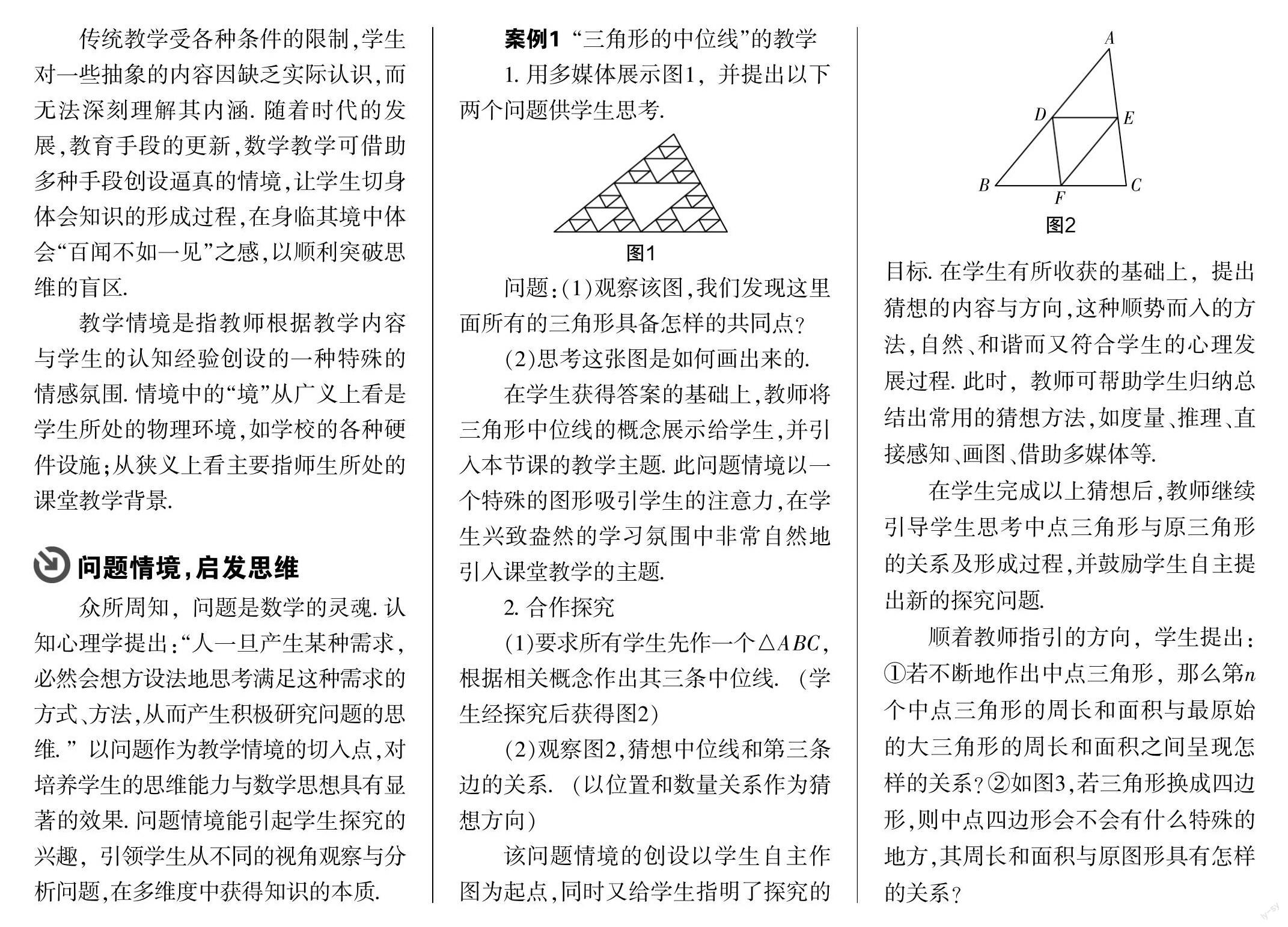

(1)要求所有學生先作一個△ABC,根據相關概念作出其三條中位線. (學生經探究后獲得圖2)

(2)觀察圖2,猜想中位線和第三條邊的關系. (以位置和數量關系作為猜想方向)

該問題情境的創設以學生自主作圖為起點,同時又給學生指明了探究的目標. 在學生有所收獲的基礎上,提出猜想的內容與方向,這種順勢而入的方法,自然、和諧而又符合學生的心理發展過程. 此時,教師可幫助學生歸納總結出常用的猜想方法,如度量、推理、直接感知、畫圖、借助多媒體等.

在學生完成以上猜想后,教師繼續引導學生思考中點三角形與原三角形的關系及形成過程,并鼓勵學生自主提出新的探究問題.

順著教師指引的方向,學生提出:①若不斷地作出中點三角形,那么第n個中點三角形的周長和面積與最原始的大三角形的周長和面積之間呈現怎樣的關系?②如圖3,若三角形換成四邊形,則中點四邊形會不會有什么特殊的地方,其周長和面積與原圖形具有怎樣的關系?

從這兩問可以看出學生思維的深度與寬度都已經打開,從全新的角度提出了相應的問題. 隨著探究的不斷深入,學生表現出更濃厚的探究興趣,這種充滿興趣的心理狀態有效地推動了課堂的進展,且對學生思維的開拓與培養起到了良好的促進作用,提升了學生的思維品質. 因此,以問題作為情境創設的切入點,對學生綜合素養的提升具有重要的促進作用.

生活情境,激發思考

緊扣時代的脈搏,以學生實際生活經驗為情境創設的切入點,能充分表達數學與生活密不可分的關系. 課堂中,將抽象的數學知識寓于豐富的生活中,可讓學生感知、感悟到數學在生活中的應用價值,從而更好地理解數學,提高生活能力. 賦予數學以靈動的生活氣息,不僅能深化學生對知識的理解,還能培養學生熱愛生活的情感,獲得良好人際關系的能力.

案例2? “年齡問題”的教學

年齡問題是初一階段令不少學生感到棘手的問題之一. 為了激發學生產生自主思考與探索的意愿,筆者特根據教學內容,創設了以下情境,以培養學生獨立思考的能力.

情境:一對母女今年的年齡之和為91,若干年前,母親的年齡是孩子如今年齡的兩倍時,孩子的年齡是母親如今年齡的,這對母女的年齡分別為多少?

解決年齡問題首先需找出“年齡差”這個不變的量,這是解題的核心,但不少學生會揪住幾年前母女倆年齡呈倍數關系作為思考的切入點,不過年齡的倍數關系每年都呈現出不一樣的數值. 為了激發學生的自主學習能力,筆者讓學生以小組合作學習的方式探究本題,每組呈現出不同的解題方法:

組1:如圖4,根據題意可知2CD=AE,BE=DF,AB=3CF,AB=AE+BE=2(CF+DF)+DF=2CF+3DF,CF=3DF,因此CD=CF+DF=3DF+DF=4DF,所以AB=3CF=9DF. 已知AB+CD=91,DF=91÷13=7,則AB為63,CD=91-63=28. 因此母親的年齡為63歲,女兒的年齡為28歲.

組2:設女兒現在的年齡為x,母親當前的年齡則為91-x,列式為:91-x-2x=x-(91-x),解得x=28. 因此女兒和母親的年齡分別為28歲和63歲.

組3:設女兒現在的年齡為x,母親現在的年齡為y,根據題設條件可列式x+y=91

y-2x=x-y,解得x=28,y=63. 因此,女兒的年齡為28歲,母親的年齡為63歲.

年齡問題是學生熟悉的生活情境,也是初一數學教學的重點與難點. 教師在學生審題后提出利用小組合作學習的方式進行探究,這種方式有效地開啟了學生的解題思路,學生在與同伴的分析與交流中“八仙過海,各顯神通”,獲得多種解題方法. 不論是數形結合思想的運用,還是一元一次方程或二元一次方程組的建立,都有效地開闊了學生的視野,提升了學生的解題能力.

活動情境,引發探究

皮亞杰在發展心理學中提出“知識源自動作”的觀點. 新課標也由原來發展學生的“雙基”更改為“四基”,也就是在發展學生的知識與技能的基礎上,增添了數學思想與活動經驗. 由此可見,活動的開展是數學教學重要的手段之一,教師應給予學生更多的機會與機遇,鼓勵學生親自動手感知活動過程,積累經驗,獲得成長.

在課堂教學情境的創設中,以活動作為切入點,串聯知識、經驗、思維等,能讓學生透過事物的現象看到其本質,促進知識的順應與內化,達到“在做中學”的目的. 同時,活動的開展往往能快速吸引學生的目光,讓學生全身心地投入活動操作與思考中,實現知識的再發現與再創造.

案例3? “菱形”的教學

關于形狀、旋轉等圖形的教學,光憑教師的講解與學生的想象,教學效果甚微. 而學生的親自動手操作,則能讓他們從直觀的活動過程中體會知識發生與發展的原理,從而更好地認識其性質與內涵,為新知的建構奠定基礎. 菱形是一種特殊的四邊形,筆者在教學時設計了以下教學活動:

將一張A4紙按照圖5所示的方法,先橫向對折一次,再縱向對折一次,之后沿著圖示的虛線位置剪下,展開觀察所獲得的圖形(菱形).

問題:(1)說說為什么會得到這樣的圖形.

(2)怎么剪,所得到的菱形面積最大?

(3)從所獲得的圖形來看,菱形具備怎樣的特性?

針對這幾個問題,學生進行了獨立思考與合作探究. 探究的方向主要與平行四邊形的性質相結合,由此找出菱形的特性:“四條邊是相等的”“對角線垂直,且平分對角”.

此教學片段,學生經歷了實踐操作、自主探究、合作交流、提煉總結的學習過程,親自感知了知識的構建過程. 以活動為教學情境的切入點,有效地捕捉到了學生的“興奮點”,使得他們在活動的帶動下,思維呈現出“靜水投石”的輻射感.

總之,教學情境的切入點除了以上幾類之外,還有實驗切入、游戲切入、故事切入、歷史切入等. 我們應將目光投向學生思維的最近發展區,根據實際需求找準情境創設的切入點,讓學生在最理想的狀態下參與教學活動,積累經驗,培養良好的思維品質,為核心素養的提升夯實基礎.