一體化設計與實施:破解項目學習的實踐誤區

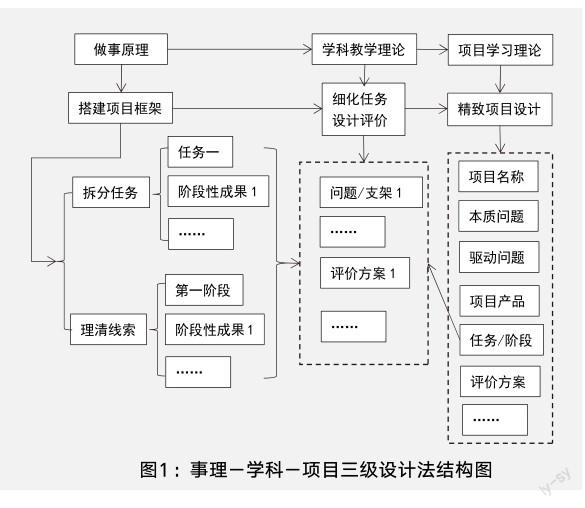

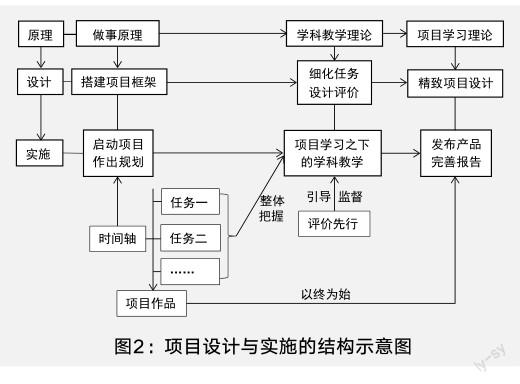

摘要針對項目學習開展過程中存在的困難,山西省探索出行之有效的“事理-學科-項目三級設計法”和“整體-細節-整體三步實施法”。前者包括如下三級:第一級,按照完整做事的道理搭建項目學習的框架,讓項目設計順利起步;第二級,用學科教學理論具化項目設計的教學環節;第三級,用項目學習理論精致項目設計的細節。后者包括如下三步:第一步,以終為始啟動項目,用時間軸輔助把控項目實施過程;第二步,評價先行,細化問題和支架,確保項目實施中學科教學的質量;第三步,產品發布,在完整做事中達成學科育人目標。

關鍵詞 項目學習;項目設計;項目實施;學科育人

中圖分類號G63

文獻標識碼B

文章編號1002-2384(2022)06-0037-04

項目學習是落實核心素養目標的有效載體和路徑,近年來在基礎教育領域越來越受到重視。山西省的項目學習始于2012年底,定位是“基于課標”“依托教材”“習得性”“常態化”。[1]經過多年的推廣實踐,項目學習已經得到教師的廣泛認同,但實施中很多教師仍然受困于如何設計一個符合要求的項目并指導學生規范實施。實現項目學習的可操作化,降低實踐門檻,已經成為區域推動項目學習常態化實施的當務之急。針對項目學習開展過程中存在的困難,山西省探索出了“事理-學科-項目三級設計法”和“整體-細節-整體三步實施法”,在實踐中行之有效,受到學校和教師歡迎。

一、聚焦實踐,探明開展項目學習存在的困難

教師在開展項目學習中面臨的困難或者存在的誤區,主要表現在以下方面。

一是不會設計項目。“萬事開頭難”,體現在項目學習中就是設計項目難。我們曾給一線教師提供了項目學習案例編寫指導及實施流程,[2]并在多次大型案例征集活動中提供了項目學習案例的體例,用以指導教師寫好項目設計,但實踐中許多教師依然受困于如何設計出一個符合要求的項目。究其原因,是教師對項目學習的本質理解不到位。

二是實施存在偏差。教師在開展項目學習的教學活動時常常會直接進入細節,如小學語文學科的項目可能會從識字開始教學,數學學科的項目可能會帶著學生做一道道題,結果丟掉了項目規劃、方案設計等重要環節。與此相反,項目學習在實踐中的另一個誤區是把項目學習當作各種熱鬧的活動,甚至有的項目涉及內容較多,淹沒了學科學習。前者是因為教師沒有理解項目設計與實施之間的關系,受傳統教學方式負遷移影響較重。后者則是因為教師對學科教學內容與項目學習教學方式的關系理解不透徹。實際上不論哪一種教學方式的應用,都要服務于教學內容,設計項目也要依據學科本質、教育教學理論、學生學習心理等進行。

三是不能正確應用評價。課堂觀察發現,項目學習雖然設計了項目評價,但教師卻總是將其放在項目結束時才用,錯失評價的引領作用。這主要是因為教師習慣于終結性評價,且對項目評價理解不到位。

與傳統教學方式對比,項目學習只是教學方式的變化,教學設計、實施過程的本質是一致的,我們不能因形式而損害內容。項目學習在實施過程中依然需要傳統教學方式,二者相融,發揮各自優勢,才能真正做好項目學習。上述現象提醒我們,要在區域層面大范圍推廣項目學習,需要幫助教師構建一個可操作的項目學習設計程序和實施程序。

二、事理相通,從宏觀到微觀再到精致設計項目

我們在實踐的基礎上構建了“事理-學科-項目三級設計法”,事實證明,用它指導教師設計項目是行之有效的。

1. 按照完整做事的道理搭建項目學習的框架

做項目就是做事。項目學習的“事”分為5類:現實的事、學術的事、教學的事、虛擬的事和項目化(理念層面的事)。[3]從做事的角度又可以將它們合并為兩類:第一類可以將完整的事拆分、細化為子項目或者任務,就像做飯那樣具體;第二類只能知道從哪個角度推進事情的進展,即只有做事的線索,就像破案那樣。低學段偏實踐性的項目屬于前者,高學段理科的學術性項目屬于后者。下面以第二類項目為例進行分析。

“用向量法研究三角形的性質”是一個高中數學探究活動,它從數學問題出發進行純粹數學的研究,有著明確的目標,即研究三角形的性質,但通過研究能得到哪些性質是未知的,而且對于數學基礎不同的學生來說,達到的探究程度可以不同。這件“學術的事”不可能拆分成具體的任務,只能明確研究的方向,讓學生自主探索、合作交流,并基于教師的指導努力前行。在做這件“學術的事”時,教師和學生要明確幾個關鍵要素:研究對象—三角形的性質;研究方法—向量方法;研究路徑—發現、分析、解決數學問題的循環往復,螺旋上升。至于項目研究能走多遠多深,則取決于學生的數學功底和韌性。

無論是拆分任務、做具體的事,還是如上所述需要梳理線索的學術性項目,其共性都是梳理清楚如何做事,先從宏觀上設計做事的框架。建立“框架思維”,有助于教師突破碎片化教學習慣的束縛,破解項目設計起步難題。

2. 用學科教學理論具化項目設計的教學環節

搭建起項目框架后,接下來要細化項目的教學過程設計。該環節需要的是教師對學科教學和學科知識的理解,以及實現其與項目融合的能力。在項目“用向量法研究三角形的性質”中,教師需要做兩方面的事。

首先,明確項目的實施階段或任務。該項目不能明確地劃分出任務,只能規定每個階段大致的進展,并形成階段性成果報告。具體包括如下三個階段:第一階段,學習方法,啟動項目;第二階段,中期交流,啟迪思維;第三階段,結項展示,完善成果。

其次,依據研究方法和對象設計具體的學習環節。本項目應假定學生為數學家,他們像數學家一樣發現、提出問題,發明數學定理。該項目的研究方法是向量法,即向量運算的應用,包括線性運算和數量積運算。線性運算的結果依然是向量,利用它可以求得三角形中點、線之間的位置關系。數量積運算的結果是數量,利用它可以求得三角形中角度、線段長度的關系。在研究過程中,學生先提出單一的問題,如對三角形中基本的向量閉合回路進行線性運算能得到哪些新的結論,再聯合兩類運算提出問題。該項目的研究對象是三角形,可以是三角形中的基本元素,也可以是通過運算得到的新的量。明確了研究方法和對象,學生就能以它們為切入點不斷地發現、提出問題,還可以將它們聯系起來,交錯進行,提出新問題、解決新問題、再提出新問題……項目就像滾雪球一樣,越做越豐富。

可見該項目學習環節設計的不是具體問題,而是設計方法,指引方向。不同的項目各有特點,教師在設計時不需要拘泥形式的統一,關鍵是依據學科本質、結合項目特點作出科學的設計。

3. 用項目學習理論精致項目設計的細節

根據項目學習理論,一個項目要具備的基本要素包括項目名稱、本質問題、驅動問題、項目產品(包括階段性產品和終極產品)、評價方案、分解后的具體任務、細化的問題及學習支架等。

完成了前兩級的工作,教師已經對上述要素進行了充分的思考,并完成了其中的本質問題、任務、問題及支架等的設計,接下來提煉出其他要素的最佳表達,再將它們用一個合適的體例呈現出來即可。

比如:項目“用向量法研究三角形的性質”的名稱可確定為“用向量發現三角形中的‘美”。驅動問題如下:“三角形是幾何中最簡單的封閉圖形,也是最重要的幾何圖形之一。三角形的性質非常豐富,是聯系各種幾何圖形的紐帶。而向量法是現代數學的重要工具,是溝通形與數的橋梁。你能以向量為工具,發現三角形中更多的性質嗎?現在就讓我們帶上向量這一神奇的工具,開展我們奇妙的探究之旅吧!”項目產品是研究報告。評價內容包括閱讀教科書習得方法的能力,提出問題的數量、角度、系統性,解決問題獲得的三角形性質的數量、綜合性等。評價標準要明確,如對學生提出問題的評價標準是:若學生能提出5個值得研究的問題,并通過解決問題獲得三角形的性質,就認為該生學會了提出問題、解決問題,即基本具備數學研究的能力。

需要注意的是,如上“三級設計法”并非從一至三依次進行,而是“切片式”推進,即先有一個混沌的整體感知,如初步的項目名稱、驅動問題、作品、評價等,然后在反復的研磨中不斷改進,最后確定一個理想的名稱、適宜的驅動問題、科學的本質問題、合理的項目產品、深度融合的項目實施過程設計。這是在整體觀之下,從宏觀到微觀、從項目到學科再到項目的一個循環往復的過程,其結構如圖1所示。

三、理念轉變,從整體到細節再到整體實施項目

從設計到實施,是從理論到實踐的過程。基于實踐,我們構建了“整體-細節-整體三步實施法”。

1. 啟動項目:以終為始,通過時間軸把控項目實施過程

項目學習的特點之一是“以終為始”,即先告知學生本項目所要完成的產品,圍繞該終極目標,逆向思考作出規劃。因此,上課伊始教師要帶領學生整體感知項目,指導學生作出初步規劃。學生是項目參與者,每個人都有責任知曉項目目標是什么,都要思考如何達成目標,并為此獻計獻策(教師可以用評價監督和引導學生作出貢獻)。

對于項目“用向量發現三角形中的‘美”,教師可以利用驅動問題開啟項目的學習,并激勵學生:“這個奇妙的旅程,沒有終點,你可以一直探索,只需要不斷地增加研究對象即可……”這樣開啟項目,學生會有不同的感覺,或興奮,或有壓力,或迷茫,但他們都知道,今天的學習目標不是具體知識,而是方法和研究經驗的積累,是入門環節,后續會面臨更多更大的挑戰。

教師與學生都要把握項目整體。實施項目時,教師根據所備的課,將預設與生成結合,引導、幫助學生作出實施項目的規劃,并制作一個項目推進表或時間軸,以便學生整體把握并管理項目的實施過程。當然,在起始階段它只是一個粗線條的表或者軸,對應項目設計第一級中的“搭建框架”環節,后續在實施項目過程中逐漸細化。教師要逐漸放手讓學生自己選題、設計,并完整地做項目。因此,做好項目的啟動是發展學生規劃能力、自我調控能力的契機。

2. 評價先行:細化問題和支架,確保項目實施中學科教學的質量

在項目實施過程中,教師要用好設計的問題和支架,這是在項目之下學科內容的教學過程,此處不再贅述。教師在教學中要注意兩點,一是做項目不能丟失學科本質,二是不能丟棄項目只教學科知識。教師要以項目的階段性產品為目標,在項目之下開展更有意義的學科教學,將二者進行融合,并把握好尺度。

教師在項目實施過程中要做到評價先行,用評價指導項目實施。在項目“用向量發現三角形中的‘美”中,一共設計有4個評價,分別是項目啟動之后學生選擇研究方向(簡稱項目作業)、項目開題、結項交流的評價及綜合評價。以項目作業評價為例,其主要通過評價指引學生怎樣選擇研究方向,一共10個問題,包括“你想用向量法研究哪些三角形的性質?”“你是如何想到要研究這些性質的?”“你還‘順便獲得了哪些結論或猜想?”“在你目前的研究基礎上還想提出哪些新問題?”等等。教師在做項目之前就將這些問題公布給學生,并確保學生知曉且理解,以保證每個學生都能在評價的引領下作出選擇,讓項目實施過程扎實有效,充滿數學的味道。這是一個質性評價,評價結果先由學生在小組內通過比較確定,最后由教師給出評價及改進建議。

不論是量化評價還是質性評價,其作用都是用評價內容及標準引導學生自主開展探索。當然項目學習也有對學生終極水平的評價,包括對產品等級的評價、對學科知識的測評等。

3. 產品發布:在完整做事中達成學科育人目標

項目結束的標志是發布產品,因此項目學習最后的展示交流非常重要,這既是分享項目成果,也是思維碰撞、理解學科本質、完善認知、融會貫通的過程,更是提升學科素養、達成教學目標的關鍵環節。

在實踐中,學生那些意料之外、情理之中的創作,以及不屈不撓持續探究之后的發現,激發了學生的興趣,鼓舞了教師的信心。

在項目“用向量發現三角形中的‘美”的探索過程中,有學生提出了有挑戰性的問題,但是在計算中遇到困難,導致他幾次想放棄,最終在教師的鼓勵下探索發現了“塞瓦定理”。學生對于學科學習的熱愛就是在這樣的方式下被激發出來的,這是源于對知識本身的沒有雜念的熱愛,這就是立德樹人。

“三步實施法”與“三級設計法”是相對應的,其關系如圖2所示。

總之,教師在項目設計與實施中要有完整做事的觀念,在整體觀指引下,以終為始策劃項目,在項目框架之下做好學科教學,最終形成合格的項目作品。教師的項目設計程序與學生做項目的程序要相匹配,從“學生在教師的指導下完整地做項目”發展為“學生自己獨立設計并實施項目”,融知識技能的學習與綜合素養的發展為一體,這就是教育高質量發展新階段的教學追求。

參考文獻:

[1] 薛紅霞,吳素榮,肖增英.常態實施項目學習 助推課改縱深發展[J].教育,2020(5):77-80.

[2][3] 薛紅霞,吳素榮,肖增英.拓展“真實”定義 讓項目學習成為教學常態[J].中小學管理,2020(8):7-10.

(編輯 崔若峰)