新媒體時代家校共育模式的探索與實踐

劉海軍

[摘要] 隨著科技的發展,新媒體在我們的生活中無處不在,學校應該充分發揮出新媒體的優勢來促進教育教學的改革,創新家校溝通的渠道,構建更加豐富的家校合作平臺,開發新型的親子模式,共同促進學生的健康成長和快樂學習。本文就新媒體如何促進家校共育進行探析,旨在為家校共育提供一些新的思路。

[關鍵詞] 新媒體時代;家校共育模式;探索實踐

教育是一項非常復雜的工程,僅僅依賴于學校的教育遠遠不夠,家庭教育也發揮著非常重要的作用。有效的家校共育在學生的成長過程中起著不可替代的作用,它是家庭、學校和社會三位一體教育環境中對學生影響最深遠的維度之一。學校在開展教育工作時,要主動和家長聯系,充分利用先進的互聯網平臺和信息技術來拓展家校共育的路徑,打造更加高效、便捷的家校共育

模式。

一、當前小學家校共育存在的問題

1.家校共育體系不健全,家長合作意識淡薄

家校共育的形式雖然提出已久,但是許多家長依舊沒有對家校共育形成一個清晰的認識,特別是沒有將其與德育銜接在一起。對于學生家長來說,大部分時間依舊關注學生的文化課成績,只有在學生成績嚴重下滑時,才會主動與教師進行溝通。在面對學生的一些思想問題及行為偏差時,通常都會選擇對學生進行獨立教育,沒有及時與教師溝通形成有效的家校聯動教育形式。這樣的現象一方面會造成學生的教育失衡,另一方面聯動教育效果短暫,無法針對學生的問題進行長期關注與糾正。

2.交流形式單一,單向傳遞為主

開展家校共育的主要難點,一方面在于學校與家長之間的溝通渠道匱乏,通常只有在家長會、家訪的過程中才能夠建立聯系;另一方面在于家長在家校共育過程中始終處于被動狀態,在學生的教育問題上始終以教師為主導,對學生長期以來存在的思想和行為問題也無法做到及時察覺,并保持持續關注。

3.家校均有功利傾向,共育內容偏差僵化

迫于升學的壓力以及“唯成績論”的教育現狀,學校很看重學生的文化課成績,而對于學生其他方面的發展有所忽視。在家校共育過程中,學校和家長也將絕大部分的時間和精力放在了學生的文化課成績上,對于學生的思想品德、身體素質、個性愛好等方面雖然有所關注,但并沒有引起雙方足夠的重視,導致共育內容僵化,對學生而言并沒有起到良好的培養效果。

二、新媒體時代構建家校共育模式的具體策略

1.借助家校共育日志,完善互動共育機制

家校共育日志旨在分享育人經驗,為家校共育機制的完善奠定基礎。家校共育日志可以通過微信平臺展開,由相關的小程序或者App承載該平臺。具體而言,學校可將家校共育日志建立起來,并要求家長、教師每日于社交平臺中發表家校共育日志,內容包括育兒經驗、想對教師說的話、想對學校說的話、孩子們的在家表現、孩子們的作業表現等。日志要求家長們最低以每月3篇的頻率發表,要求家長們能夠通過圖文或者視頻的方式記載孩子的學習與成長。在這個平臺上,家長們可以分享自己孩子的一舉一動。在發表完家校共育日志后,學校管理者需一一進行閱讀,將其中的信息總結、歸納,并將這些信息傳達給教師,使其圍繞這些信息完善家校共育機制。

2.引進智慧教育技術,豐富合作形式及內容

智慧教育即教育信息化,是指在教育領域(教育管理、教育教學和教育科研)全面深入地運用現代信息技術來促進教育改革與發展。其技術特點是數字化、網絡化、智能化和多媒體化,基本特征是開放、共享、交互、協作、泛在。智慧教育技術的有效應用可為家校共育機制的落實提供保障,可有效創新家校共育合作形式、內容,進而全面提升家校合作水平。

因此,學校需將智慧教育技術的引入重視起來。例如,學校可借助大數據技術進行校訊通等平臺的創新,通過增加留言平臺等方式為家長與教師的交流、溝通提供便利。學校可以創新家校合作形式,給予家長發言的機會,使其參與到教育活動中。

例如,有些學校推廣的“每周一信”。“每周一信”是校訊通增加的留言平臺,它是一種極為有效的合作開展形式,為了確保能夠給予學生更加具有針對性的教育,滿足其個性化發展需要,教師可以倡導家長每個星期抽出一段時間來回憶學生在家庭中的表現,并向教師提出一些令自己感到困惑的問題。這些問題可以有針對學生性格塑造方面的想法,也可以是對學生行為方式上的一些擔憂。教師在閱讀了家長的信件之后,可以在平時業余時間對每一名家長的問題進行私下回應,或是在得到家長許可后,在群空間中與其他家長共同討論,如此不僅能夠確保家校共育的實效性,同時也能夠更加精確地解決學生的成長問題。

隨著信息時代的到來,新媒體正在改變人們的生活環境和學習方式,也為學校開展家庭學校教育提供了新的機會。《關于指導推進家庭教育的五年規劃(2016-2020)》中指出:“要進一步加快網絡家長學校建設,提升網絡服務的可及性和有效性。”基于這樣的指導思想,家長教育不再適合使用單一形式的線下家長學校和家長課程,需要向新媒體形式轉化。例如,在某市實驗學校中,學校構建了一個“空中教室”用于家庭教育。“空中教室”就是指運用現代化的互聯網信息科技和現代通信技術即時播放家庭教育的短視頻、音頻和教學課件,家長可以通過“空中教室”傾聽專題講座并參與問答。學校可以學習這種模式并且推廣學習培訓,這樣就合理解決了場所限定、父母沒有時間進行培訓等問題。

3.利用互聯網整合資源,分享家校共育經驗

在新媒體的影響下,學校應該充分利用互聯網平臺和技術來獲取豐富的資源,為家校共育提供助力。在學校網站上可以設置“家校共育”欄目,發布和分享一些權威的家校共育知識,給家長提供家庭教育的實踐經驗。學校還應豐富網站資源的構建,在網站上設置展示班級風采的鏈接及文化課程的學習資源,以滿足學校和學生的多方面需求。對于這個板塊的內容,學校相關負責人員可以充分利用互聯網平臺來搜集和篩選相關的知識,選擇權威、科學的家教知識,開闊家長的視野。除了宣傳一些家教知識之外,學校還可以向家長普及一些實用的法律知識,對家長的行為進行約束,并督促家長規范和約束孩子的行為,讓家長為孩子樹立良好的榜樣。除此之外,還可以舉行網上家長學校、廣播節目家長學校、電話家長學校等與線下推廣的家長學校、家委會等機構對接,還可與一些合作院校創建“友鏈”,結合合作院校的合育狀況來計劃自身院校的合育方式并促其發展。如蘇州高新區育才小學,點擊蘇州高新區育才小學官網的“區域內合作院校鏈接”或“省外合作院校鏈接”時,在對應的官方網站也會看到其他的家校合作欄目,可供學習與進步。

4.發揮家校“群”體力量,用好共育社交平臺

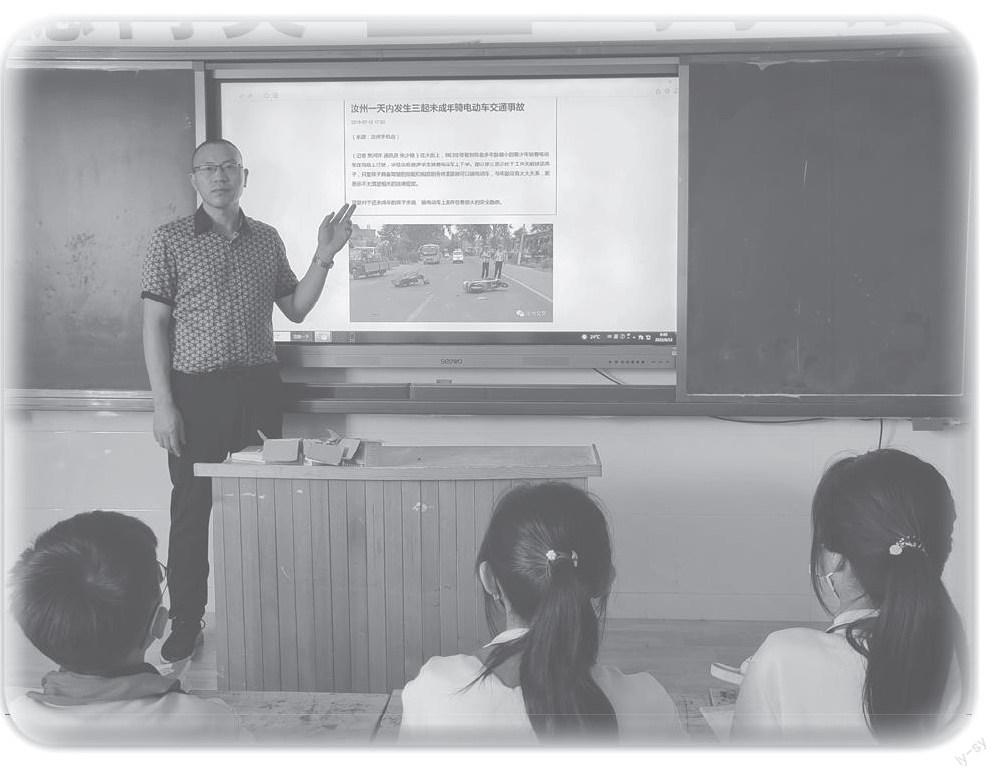

在新媒體信息時代,人們的溝通方式已經由智能手機的普及開始變得多元化,以網絡作為教師與家長之間的溝通渠道,不僅能夠保障交流方式變得更加快捷,同時也可以更加自由地發表彼此對問題的看法。因此,教師應當充分利用好網絡社交平臺,與家長之間建立起長期有效的交流渠道,以此確保能夠針對學生的教育問題形成緊密的聯動教育機制。微信群便是一個很好的示例典范,作為時下最為流行的網絡社交工具,微信群已經成為教師與家長之間交流的主要方式。但是以往教師與家長之間對微信群的使用卻存在一定的偏差,僅僅是作為教師向家長傳達學校工作事務的工具來使用。因此,在開展家校共育的過程中,教師應當將微信群的更多功能開發出來。

例如,在疫情期間,教師可以通過微信小程序布置學習任務,與家長通過微信群溝通,指導家長幫助孩子完成相應的學習任務,再通過微信拍照提交,共同促進學生學習技能的提高。

當前,我們處于人手一部手機的時代,教育信息化顯得尤為重要。交流與合作信息化的實現能夠有效促進家校之間的溝通,讓更多的家長了解學校。例如,教師可以通過微信、釘釘等方式讓家校合作富有成效,讓家長對教師有更多的了解,對學校產生信任與支持。只有這樣,才能讓雙方積極主動地互相配合,相互支持,才能構建和諧的教育環境,促進學生的全面發展。

總而言之,新媒體時代下的家校共育,需要教師和家長的共同努力,只有教師和家長的教育理念和思想認識達到統一,建立有效的溝通橋梁和多方面的合作內容,才能實現家校共育的不斷發展。同時,教師也要充分發揮自身的引領作用,積極向家長宣講新的教育理念和思想,幫助家長解決在教育中遇到的問題,實現教師與家長的共同進步,促進家校共育的有效提升。

[參考文獻]

[1]陳得烈.新時代如何做好家校共育工作之我見——結合椒山初中及自己家校共育實踐[J].學周刊,2018(12).

[2]楊曉陽.新時代創新家校共育工作的實踐路徑探究[J].四川省干部函授學院學報,2019(06).

[3]陳云嬌.“家校共育”下如何在小學生音樂教育中滲透德育[J].當代家庭教育,2021(09).

[4]廖素健.巧用聯系手冊 促進協同育人——“日進日新,成長100分”家校共育實踐[J].中小學德育,2021(09).

[5]李偉霞.群策群力,促家校和諧共育——以班主任微信群管理為例[J].新課程,2021(09).