微專題復(fù)習中落實核心素養(yǎng)的基本策略研究

摘 要:概念是生物學(xué)的基礎(chǔ),文章以“生物膜系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能”微專題復(fù)習為例,依據(jù)課程標準,在深入分析教材和學(xué)情的基礎(chǔ)上,確立以概念教學(xué)來發(fā)展學(xué)生的生物學(xué)學(xué)科核心素養(yǎng),通過具體的教學(xué)策略,切實提升高三復(fù)習的有效性。

關(guān)鍵詞:核心素養(yǎng);課程標準;概念教學(xué);專題復(fù)習

中圖分類號:G633.91 文獻標識碼:A 文章編號:1673-8918(2022)15-0107-04

作者簡介:申燕(1976~),女,漢族,安徽馬鞍山人,蚌埠田家炳中學(xué),中學(xué)一級教師,研究方向:中學(xué)生物教學(xué)。

《普通高中生物學(xué)課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱新課標)明確將生命觀念、科學(xué)思維、科學(xué)探究和社會責任作為生物學(xué)學(xué)科核心素養(yǎng)的4個基本要素。對高中生物教師來說,只有深刻理解學(xué)科核心素養(yǎng)的內(nèi)涵,了解核心素養(yǎng)考查的基本要求,才能在日常教學(xué)活動中有針對性地培養(yǎng)學(xué)生的各項關(guān)鍵能力,有效應(yīng)對高考的挑戰(zhàn)并對學(xué)生日后的學(xué)習和生活產(chǎn)生積極、持久的影響。

在新課標和新教材的“雙新”指導(dǎo)下,教師在課堂教學(xué)過程中,通過哪些策略能有效培養(yǎng)學(xué)科核心素養(yǎng)?文章以“生物膜系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能”微專題復(fù)習為例進行實踐探索。

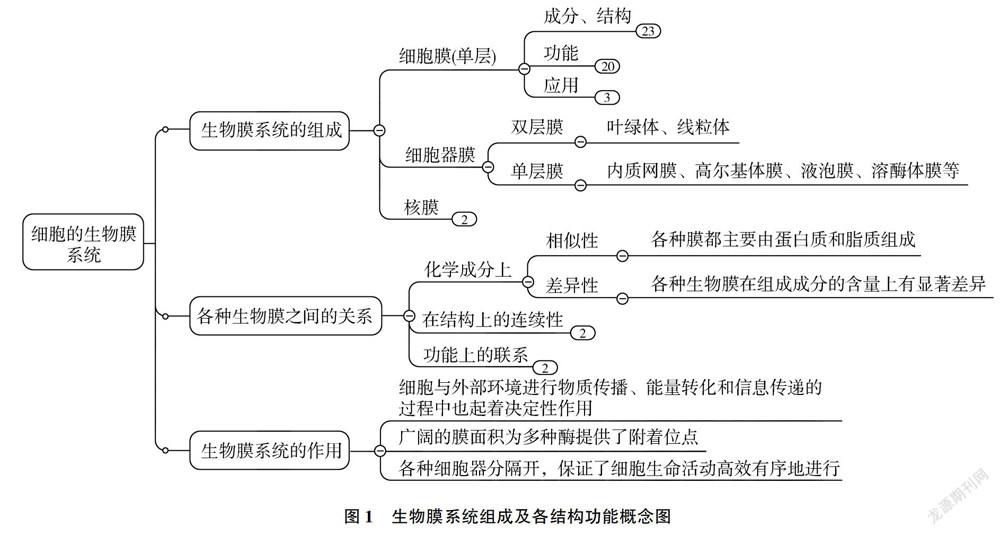

一、通過構(gòu)建概念圖聚焦大概念,培養(yǎng)學(xué)生的生命觀念

生命觀念的考查在高考命題中主要是通過對生物核心概念的理解、遷移和運用能力等方面進行。復(fù)習過程中,為落實本專題的教學(xué)目標,教師設(shè)計以概念為核心的問題串,引導(dǎo)學(xué)生構(gòu)建結(jié)構(gòu)與功能相適應(yīng)的生命觀念:①細胞的哪些膜結(jié)構(gòu)構(gòu)成生物膜系統(tǒng)?②細胞膜的組成成分包括哪些,其結(jié)構(gòu)有什么特點,這種膜結(jié)構(gòu)與其功能是如何相適應(yīng)的?③生物膜的組成成分有哪些,各種生物膜在成分上有什么區(qū)別,這種區(qū)別在功能上是如何體現(xiàn)的?④根據(jù)有無膜結(jié)構(gòu)對細胞器進行分類,引導(dǎo)學(xué)生回憶各種細胞器的結(jié)構(gòu)和功能。⑤根據(jù)核膜的結(jié)構(gòu)特點,明確核質(zhì)是如何進行物質(zhì)交換和信息交流的?在教師設(shè)置的問題串驅(qū)動下,引導(dǎo)學(xué)生在不同的概念間建立關(guān)聯(lián),通過繪制概念圖讓學(xué)生聚焦重要概念(圖1)是高中生物學(xué)教學(xué)中落實生命觀念的重要策略之一。

教師在教學(xué)過程中將教材中的結(jié)論設(shè)計成高質(zhì)量的遞進式問題串,學(xué)生通過小組合作交流,從生物學(xué)重要概念到次位概念的梳理,再通過概念的比較構(gòu)成自己的知識網(wǎng)絡(luò)體系,逐步形成結(jié)構(gòu)與功能相適應(yīng)的生命觀念,最后通過高考典例分析與應(yīng)用,在構(gòu)建生命觀念的基礎(chǔ)上,提升學(xué)生分析和解決問題的能力,弱化對“概念”的記憶和背誦,聚焦概念的理解和應(yīng)用是課堂教學(xué)的要點,通過構(gòu)建概念圖是聚焦大概念培養(yǎng)生命觀念的教學(xué)策略之一。

二、運用模型與建模、分析與綜合等科學(xué)方法加強概念理解,培養(yǎng)科學(xué)思維能力

模型是人們?yōu)榱四撤N特定的目的而對認識對象所做的一種簡化的概括性的描述,這種描述可以是定性的,也可以是定量的,主要包括物理模型、概念模型、數(shù)學(xué)模型等。建模教學(xué)策略是讓學(xué)生通過建模活動深入理解知識形成過程的核心理念,尤其是科學(xué)思維能力提升的重要教學(xué)策略之一。研究認為凡是涉及模型構(gòu)建、模型使用、模型評價和修正的教學(xué)都被稱之為建模教學(xué)。教師在日常教學(xué)中如何恰當?shù)厥褂媒=虒W(xué)策略來培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)科素養(yǎng)?在知識形成的過程中,鼓勵學(xué)生動手構(gòu)建模型,既有利于對學(xué)生科學(xué)方法的指導(dǎo)、科學(xué)思維的養(yǎng)成,又能提升學(xué)生獲取信息解決問題的能力,借此提高學(xué)生運用科學(xué)思維解決實際問題的能力。

復(fù)習時,教師設(shè)計活動,先組織學(xué)生小組合作,用不同顏色的卡紙、粘膠等材料動手制作細胞膜的結(jié)構(gòu)模型,教師在建模教學(xué)時,指導(dǎo)學(xué)生基于實驗證據(jù)構(gòu)建模型,通過建模活動讓學(xué)生親身體驗科學(xué)家是如何探究膜的結(jié)構(gòu)的,幫助學(xué)生描述、解釋或預(yù)測生物膜的功能。通過物理模型建構(gòu),學(xué)生在討論過程中,理論和實踐不斷碰撞,讓學(xué)生體驗到從感性認識上升到理性認識,教師借助建模教學(xué)策略強化學(xué)生對結(jié)構(gòu)與功能相適應(yīng)的生命觀念的認可。

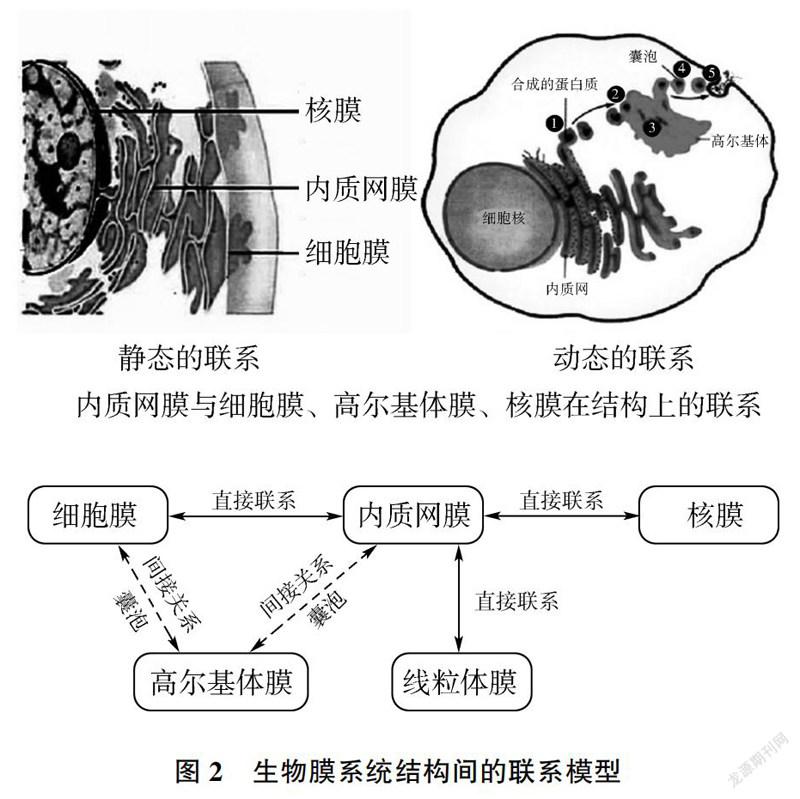

教師繼續(xù)質(zhì)疑細胞的膜結(jié)構(gòu)在結(jié)構(gòu)和功能上是怎樣聯(lián)系的?你能聯(lián)想到哪些生理過程?學(xué)生依據(jù)人教版高中生物新教材必修一第52頁和第53頁的圖示和文字提示,自主構(gòu)建生物膜系統(tǒng)結(jié)構(gòu)間概念模型(圖2),讓文字與圖形結(jié)合,使抽象的文字在圖形中得以可視化體現(xiàn),通過構(gòu)建概念模型的教學(xué)策略來培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)思維。

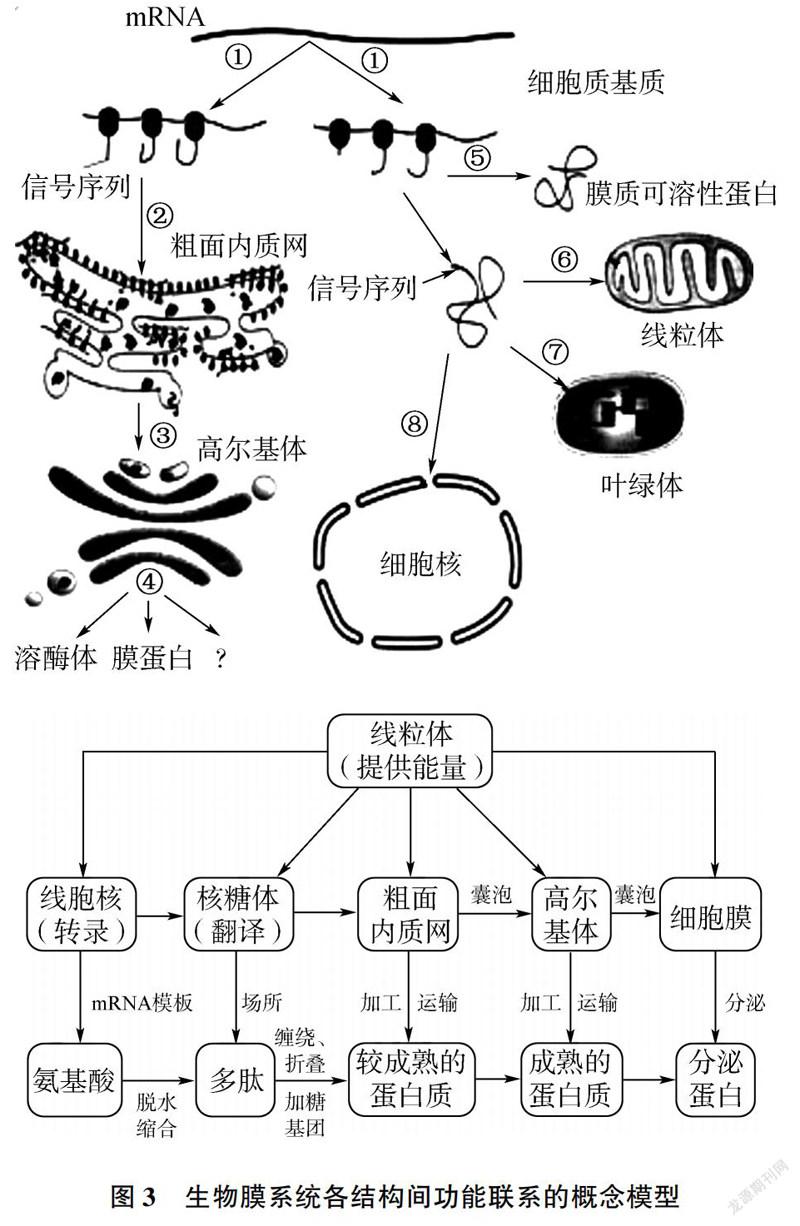

高三學(xué)生已經(jīng)具備一定的歸納、概括和綜合分析能力,在教學(xué)過程中,教師引導(dǎo)學(xué)生以分泌蛋白的合成和運到細胞外的過程示意圖為例,從物質(zhì)的運輸、合成和分解;能量的轉(zhuǎn)化和利用以及信息傳遞等生命活動中說明細胞各結(jié)構(gòu)間功能聯(lián)系的概念模型,在繪制概念模型(圖3)時,明確各種生物膜在功能上既有分工,又相互配合、協(xié)調(diào)工作共同完成生命活動。

此外,在復(fù)習物質(zhì)跨膜運輸速率的影響因素時,引導(dǎo)學(xué)生根據(jù)所提供的數(shù)據(jù)建構(gòu)數(shù)學(xué)模型,利用數(shù)學(xué)模型描述難以直接觀測到的微觀世界,幫助學(xué)生理解限制物質(zhì)運輸速率的因素,科學(xué)解釋細胞膜的成分在物質(zhì)運輸中所起的作用,借助數(shù)學(xué)模型培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)思維能力。

整個建模教學(xué)環(huán)節(jié)中,讓學(xué)生在自主探究和合作交流中運用所學(xué)的知識解決問題,隨著學(xué)習的不斷深入,學(xué)生的認知不斷被豐富、修正而得以科學(xué)思維能力的提高。

三、重視概念的形成過程,培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)探究能力

新課標指出“組織以探究為特點的主動學(xué)習是落實生物學(xué)學(xué)科核心素養(yǎng)的關(guān)鍵,不僅直接影響核心素養(yǎng)中‘科學(xué)思維’和‘科學(xué)探究’的落實,也會間接影響另外兩個核心素養(yǎng)的達成。”

以探究為特點的教學(xué)包括思維探究和實踐探究兩種類型,專題復(fù)習課中,科學(xué)探究的設(shè)計要圍繞教材的重難點來確立,根據(jù)本校學(xué)情設(shè)計適合學(xué)生的探究性作業(yè),作業(yè)的體現(xiàn)可以是實驗方案設(shè)計的填寫、模型構(gòu)建、情境分析類、調(diào)查研究、小實驗等。學(xué)生在探究過程中尋求證據(jù)認識生命現(xiàn)象本質(zhì),以此策略來培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)思維和科學(xué)探究能力。

(一)情境分析類

創(chuàng)設(shè)問題情境來激發(fā)學(xué)生學(xué)習興趣,在情境分析過程中有意識地培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)思維能力。例如,實驗一,用同位素標記的碘離子細胞培養(yǎng)液來培養(yǎng)活的甲狀腺濾泡上皮細胞(培養(yǎng)液碘離子濃度較低),一段時間后發(fā)現(xiàn)活的甲狀腺濾泡上皮細胞內(nèi)有放射性。實驗二,另取一組活的破壞甲狀腺上皮細胞的線粒體,置于相同條件下培養(yǎng)一段時間后細胞內(nèi)沒有放射性。兩組實驗對照能說明什么?實驗三,破壞活的甲狀腺濾泡上皮細胞膜上的蛋白質(zhì),在相同條件下培養(yǎng)一段時間,細胞內(nèi)沒有放射性。實驗一與實驗三對照能說明什么?學(xué)生通過論證得出主動運輸?shù)南拗茥l件,此處教師可以借助人教版新教材提到的在對照實驗中,控制自變量可以采用“加法原理”或“減法原理”這一科學(xué)方法,以此培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)思維。

(二)學(xué)生實驗探究活動

實驗探究活動是在探究式教學(xué)的基礎(chǔ)上,將論證活動引入課堂教學(xué),讓學(xué)生像科學(xué)家一樣經(jīng)歷發(fā)現(xiàn)問題、提出假說、收集資料、為主張進行辯駁等過程,進而提高學(xué)生的批判性思維,促進學(xué)生理解生物學(xué)概念。

教師根據(jù)學(xué)情設(shè)計密切聯(lián)系生活實際的實驗活動,提升學(xué)生的科學(xué)探究能力。如:學(xué)生嘗試用雞蛋殼膜模擬實驗,證明碘可以發(fā)生簡單擴散,淀粉不能發(fā)生簡單擴散,提升自己的科學(xué)探究能力。

四、關(guān)注與生物學(xué)相關(guān)的社會議題,重視概念運用,培養(yǎng)學(xué)生社會責任

“社會責任”是指基于生物學(xué)的認識,參與個人與社會事務(wù)的討論,做出理性解釋和判斷,解決生產(chǎn)生活問題的擔當和能力,屬于學(xué)科育人目標的范疇。社會責任教育需要教師關(guān)注與生物學(xué)相關(guān)的社會議題,在日常教學(xué)中有目的地引入,對其進行分析并展開討論是培養(yǎng)學(xué)生社會責任的主要策略之一。

生物課堂中,提供生物膜系統(tǒng)科研成果的研究進展及在生產(chǎn)生活中的應(yīng)用實例等素材,滲透社會責任的教育是常用的教學(xué)策略之一。如視頻播放清華大學(xué)結(jié)構(gòu)生物學(xué)家顏寧教授的團隊研究葡萄糖轉(zhuǎn)運蛋白,教師依據(jù)這些素材設(shè)計相應(yīng)的問題:①葡萄糖轉(zhuǎn)運蛋白最主要的作用是為大腦和神經(jīng)系統(tǒng)提供能量,當葡萄糖轉(zhuǎn)運蛋白不工作時,會有什么后果?②揭示葡萄糖轉(zhuǎn)運蛋白結(jié)構(gòu)在醫(yī)學(xué)上有怎么樣的價值,將會在臨床治療上帶來哪些改變?③當發(fā)生癌變時,腫瘤細胞會攝入大量葡萄糖以維持生長擴增,故腫瘤細胞中葡萄糖轉(zhuǎn)運蛋白會超量存在。使學(xué)生意識到“膜蛋白”的研究價值,學(xué)生借助自己制作的細胞膜的結(jié)構(gòu)模型可以推測:一是細胞膜上存在的物質(zhì)運輸通道如果出現(xiàn)異常,就會導(dǎo)致疾病的發(fā)生,這說明運輸通道的重要性;二是人類可以研究這些通道,為治療相應(yīng)的疾病提供重要的方法和途徑。教師繼續(xù)引導(dǎo)學(xué)生了解生物膜系統(tǒng)在生產(chǎn)生活中應(yīng)用的實例,如農(nóng)業(yè)上培養(yǎng)抗寒和抗旱的農(nóng)作物知識、海水淡化問題、尿毒癥病因與治療、不同類型糖尿病的治療等,教師將教材里學(xué)到的知識與學(xué)生的日常生活建立聯(lián)系,注重生活化情境材料的選擇,以此培養(yǎng)學(xué)生的社會責任感。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.普通高中生物學(xué)課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]吳成軍.基于生物學(xué)核心素養(yǎng)的高考命題研究[J].中國考試,2016(10):25-31.

[3]人民教育出版社課程教材研究所生物課程教材研究開發(fā)中心.普通高中教科書 生物學(xué) 必修1 分子與細胞[M].北京:人民教育出版社,2019:57.

[4]趙萍萍,劉恩山.生物學(xué)建模教學(xué)研究進展及啟示[J].生物學(xué)通報,2015,50(1):19.

[5]王星喬,米廣春.論證式教學(xué):科學(xué)探究教學(xué)的新圖景[J].中國教育學(xué)刊,2010(10):50-52.