“一課三磨”教研模式,促進小學音樂教師專業成長

周巧意

【摘要】隨著社會的發展,傳統的教育理念和教育方式已經不再適應當下社會發展的步伐。作為一名小學音樂教師,只有不斷地更新教育理念,豐富教學手段,嘗試教育創新,才能夠培養出適合未來發展的人。那么,如何提高小學音樂教師的專業成長?筆者在《小學音樂新課程標準》的指引下,就“一課三磨”教研模式進行了分析和探討。

【關鍵詞】小學音樂;“一課三磨”教研模式;教師專業成長

“一課三磨”,就是一節課磨三次。這種教研方式不僅關注教師個體的自我建構,更著眼于一個學科教研團隊的共同成長。

一、什么是“磨”

磨,既打磨。把方的打磨成圓的,把青澀的打磨成成熟的。在日常的課堂教學中,日復一日、課復一課的“自在課堂”,可能會導致教學低效,甚至無效。而通過一次次團隊磨課的經歷,把常態課的雜物碎屑打磨掉,最終呈現出比較“精致”的課。

二、為何磨課

為何磨課?我們要把課磨到一個怎樣的狀態?磨課就是要把我們的“經歷”磨成“經驗”,把“自在的常態課”提升為“自為的精品課”的過程。幾度打磨,就是實踐再實踐、認識與再認識的過程。我們唯有不斷循環,才能從經歷上升到經驗。在一次次“磨”的過程中,教師對教材研讀更深更廣,對教學理念的把握更精準。在一次次“磨”的過程中,教師課堂上提問的層次性、課堂隨機生成的應變能力、教學手段的創新意識在實踐中不斷得以提升,真正“磨”出一節又一節的好課。

三、磨課的形式

(一)“多人一課”式磨課

即“一課三磨”,它打造的是精品課例。

(二)“一人多課”式磨課

即一人就一節課反復打磨,它打造的是教師。兩者的共同點都是鍛煉了團隊。

四、磨課的步驟

(一)第一階段:確定磨課內容和執教教師,進行集體備課

備課不是一人的行為,而是全組教師的齊心行動,共同備課。集體備課前,科組內分好工,確定一磨、二磨、三磨分別是哪位教師承擔。從第一磨的集體備課就抓實在。在一磨比較高的起點上,大家再來研究提高。過程很艱難,但卻最能磨煉團隊。想讓一磨起點更高,首先要把教學目標定準,目標不準,過程再好都是南轅北轍,所以要結合年段、年級、單元及課型特點確定好課時教學目標。

第一次集體備課,由一磨的教師重點備課說課,其他教師圍繞自己提前備好的教學設計進行說課交流溝通,達成共識。同時,充分利用集體備課時間進行研討,從教學目標的確立、教學重點的體現、教學過程的設想、教學中突發事件的應對等方面反復思量,看哪些地方是可以配合教學過程的,哪些是需要改進的,力求做到既能培養學生的核心素養,又要切實為教學內容服務。執教教師按照說課中出現的問題進行整理、修改、完善自己的教案,最終形成一磨課的教學設計。

(二)第二階段:上課、聽課、評課

1.上課:負責第一磨的教師按照集體備好的教學設計進行一磨課教學。

2.聽課:教師在進行聽課時要有目的性,分別從學生、教師、教學設計等方面進行有意關注,做好聽課記錄,比如:(1)課堂上學生的學習達標率。(2)課堂上學生的學習參與度。(3)教師是否關注到了全體學生。(4)課堂的氛圍和課堂生成,等等。

3.評課:磨課活動的重要環節是評課。評課是教師反復修正的一個過程。在評課時,大家坐到一起,坦誠相待,相互交換意見、心得和體會,互相評議,相互學習。教師會從不同的角度來分析,聽課者要把評課的中心點定在“如果我來教,我會怎樣教”上,各種教學策略一一亮相,哪些意見更切合執教者自身的素質,哪些做法可能更適合將要施教的學生。這就有了選擇的余地、比較的可能。從中,教師會深切地感悟到上出一堂好課應該要考慮到的各種因素。有了這樣的比較,不僅讓執教教師看到了自己學法、教法、課堂生成等方面的不足,也讓聽課教師感觸頗多,對大家的課堂實踐都會產生非常大的幫助。

(三)第三階段:教學反思

教育家葉瀾教授說過:“一個教師,寫一輩子教案不一定能成為名師。如果一個教師寫三年教學反思就有可能成為名師。”既所謂我思、我感、我悟。光是單純的上教研課或單純地與學科同伴進行教學分析,缺少每位教師發自內心的體會與感悟,再多的“磨課”也是達不到提高教學能力和教學素養的目的。執教教師不僅在課后進行體會總結,還把上課過程中的“優點”和“缺點”進行語言組織,寫好每一節課的課后反思。二次磨課的教師在內化的同時,聽課、評課后,結合自己的思考,形成二次磨課的教學設計。大家一起來反思教學中的各個環節,激勵自己在教學中應該注意的各個方面,以期達到理想的教學效果。

(四)第四階段:三磨課是最后成品展示

教研模式依舊是團隊研究、細節重構。但是,更側重于課堂教學的調控、課堂教學的節奏(結構),就是教得怎么樣?是否教得富有成效?這時候需要關注教與學的對話,細節及生成。負責三磨課的教師結合科組教師的意見,再次精心修改教案,完善教學思路,進行第三次磨課。在備課組長的組織下,完成課前思考、教學設計、磨課稿、教學反思等“一課三模”的課例成果撰寫。以下圖1為磨課流程圖。

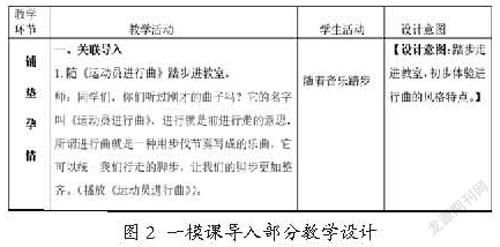

下面,筆者結合義務教育人音版(音樂)二年級下冊第6課欣賞曲《獅王進行曲》一、二磨課導入部分的內容為例進行講述。這節課參照了名師的課堂實錄,將名師課堂實錄還原為教學設計,再將教學設計還原成教學理念,進行“逆向修煉”。我們觀看名師課堂實錄,圍繞幾個版塊進行討論:改變樂曲的聆聽順序是否合適?有沒有更好的聆聽策略等,通過科組教研探討,確定一磨、二磨分別采用以下圖2和圖3兩種導入方法開展教學:

五、磨課的特征

(一)真實性

和許多公開課相比,“一課三磨”中展示的課堂可能不夠完美。但是,每一位教師都不是為了任務而磨課,而是真正希望成長。教師或許對教材理解得不夠深刻與透徹,但是,我們能看到教學研究的真實性。其次,評課也是真實的,不像有些教研活動,研討課后大家都說三五個優點,再提幾點不痛不癢的建議和希望,雖然活動的最后大家都皆大歡喜,但是對上課教師與參會者并沒有什么太大的幫助。而真實的評價需要大家積極地圍繞主題進行討論。在這一過程中,教師認同或是不認同,討論或是爭論,欣賞或是重構,都有可能引起其他教師的百家爭鳴。在真實的思維碰撞中,每位教師都會腦洞大開,收獲頗豐。

(二)遞進性

“一課三磨”,每一磨都有不同的側重點,解決不同的問題。整個教研模式具有整體的遞進性。一磨側重于為什么教、教什么的問題,二磨側重于解決怎么教、怎么學的問題,三磨則側重于教得怎么樣,是否教得富有成效的問題。

“一課三磨”,并不是簡單的同課異構。“同課異構”好比是兩套格局一樣的房子需要設計裝修,分別由兩位設計師各顯神通來設計房子,比較一下誰設計得更好。而“一課三磨”,好比是一套新房子需要裝修,業主同時聘請三位設計師設計裝修,一磨,是三位設計師共同設計出的第一套方案;二磨,是三位設計師通過實踐,發現某些設計可以優化,三人再在此設計方案之上進行改進;三磨,則是再次改進、優化設計,最終呈現精品。

六、磨課的意義

磨課的意義有三個一:一節課,一類課,一批人。“十年磨一劍”,道出了一節成功好課的艱辛和不易。“一課三磨”是教師專業化成長的“練功場”。教師的專業成長,不僅需要集體的磨課,更需要深入的磨理念、磨學情、磨反思等全方位的磨礪。愿每一位教師都能在磨課中一次次的試教、一次次的反思、一次次的更新、一次次的收獲與成長。

參考文獻:

[1]皮連生,劉杰.現代教學設計[M].師范大學出版社,2010.

[2]馮靜,王婷.如何開展中小學音樂教研組活動[M].天津出版社,2021.623D1945-2FD1-4ECF-A22E-83CD59294BEC