貫穿假說—演繹,巧用模型建構的“細胞增殖”教學設計

沈露霞 田華

摘要 以“假說—演繹法”為主線,整合模型建構進行教學,啟發學生在“提出問題—建立假設—演繹推理—修正模型—得出結論”的過程中,自主構建生物學的大概念和重要概念,將抽象的內容具體化,提升學生的核心素養。

關鍵詞 有絲分裂 假說—演繹法 模型建構 核心素養

中圖分類號 G633.91????????????? 文獻標志碼 B

1 教材分析與設計思路

“細胞通過分裂增殖”是普通高中生物學2019年浙科版新教材《必修1·分子與細胞》第四章“細胞的生命歷程”的第一節內容。該節內容通過“人體是如何從一個受精卵發展而來的”,回顧細胞學說中魏爾肖提出的“所有的細胞必定由已存在的細胞產生”,引出“有絲分裂與減數分裂是真核生物細胞分裂的主要類型”。本節課以“如何解決遺傳物質的復制與均分”的任務為中心,層層遞進,利用假說—演繹法,開拓學生的思維,促進學生勇于質疑、不斷修正,通過分析生物學事實,從而明確有絲分裂各個時期的特點,并制作出有絲分裂過程的模型,化抽象為具象,加深理解。

2 教學目標

(1)通過假說—演繹法,在觀察的基礎上提出假設,再進行演繹推理,經過討論和實驗驗證,最后推導出科學結論,說出有絲分裂的重要行為。

(2)利用透明亞克力球模擬細胞、細胞核,用毛線、扭扭棒模擬染色體,構建有絲分裂過程模型,提升科學思維。

(3)在真實情境中的小組合作探究,提出有絲分裂過程的猜想,培養準確解釋、解決實際問題的能力,提升社會責任素養。

3 教學過程

3.1情境導入

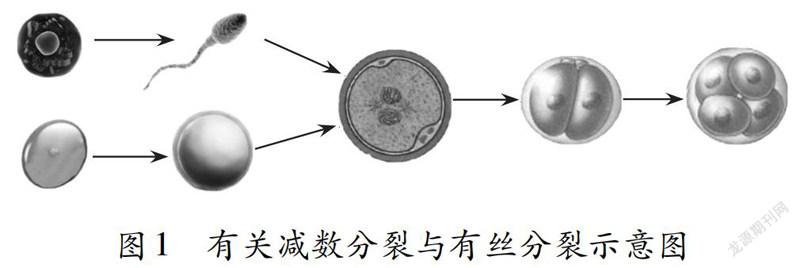

教師播放“胚胎形成過程”的視頻,使學生感受構成人體的細胞的來源。教師回顧細胞學說中魏爾肖的論斷,引導學生說出細胞的來源,分析遺傳物質的數量,利用圖1引出減數分裂與有絲分裂的概念。

設計意圖:教師播放視頻,引起學生注意,激發學生的興趣,使學生認識到胚胎發育的過程涉及到細胞的分裂和分化;再呈現減數分裂與有絲分裂的概念,通過對比,幫助學生理解,為學習減數分裂的過程打下基礎。

3.2明確任務

3.2.1提出與分析細胞周期的概念

教師引入細胞周期的概念,并設置兩組常見細胞(一組為高度分化的細胞,包括紅細胞、白細胞、肌肉細胞、皮膚細胞、神經細胞;另一組為連續分裂的細胞,包括受精卵、根尖分生區細胞、各種干細胞、癌細胞),促進學生對細胞周期的理解,并要求學生判斷這些細胞是否具有細胞周期。學生比較后,明確“并不是所有的細胞都有細胞周期,連續分裂的細胞才有細胞周期”。教師追問:不同種類細胞的細胞周期持續時間是否相同?并展示不同類型細胞的細胞周期時間,引導學生得出結論:不同種類細胞的細胞周期時間不同。

設計意圖:教師以常見的細胞為例,引導學生思考“連續分裂”的意義,使學生理解:細胞周期是從一次分裂結束為起點,到下一次分裂結束為終點。

3.2.2明確細胞周期中需要完成的兩大任務

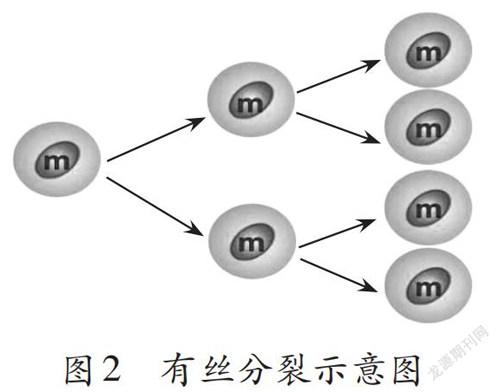

教師展示有絲分裂示意圖(圖2),引導學生從遺傳物質的角度,思考細胞分裂前的準備工作,即對遺傳物質進行復制,從而引出分裂間期與分裂期的概念。

教師引導學生復習染色體的成分及其與染色質的關系,使學生明確DNA 是遺傳物質。教師提問:若圖2所示的起始細胞中核DNA 的含量為m,經過一次有絲分裂后,產生每個細胞中的核 DNA 的含量為m。這兩個細胞繼續進行有絲分裂,產生的四個細胞中的核 DNA 的含量仍為m 。如何才能出現這個結果?在學生分析、討論后,教師指出:遺傳物質的復制就是 DNA 的復制,即染色體(質)的復制。并引導學生說出完整的細胞周期中需要完成兩個主要任務:①完成遺傳物質的復制;②將復制完成的遺傳物質精確均分到兩個子細胞中。教師追問:細胞如何能確保順利完成這兩個任務?

設計意圖:教師引導學生構建有絲分裂全過程的整體觀,突出過程重點,驅動學生積極思考,使學生認識到“直接進行分裂,不進行復制”的想法是錯誤的,激發學生的求知欲,訓練學生的科學思維。

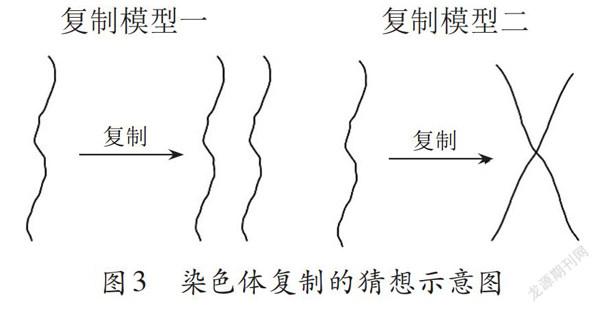

3.2.3建構染色體復制的模型

教師提出問題:核DNA如何復制?教師請學生闡述對“復制”一詞的理解,并總結學生發言,用模型的方式展示學生的假說(圖3):用毛線代替染色質模擬復制過程,即將顏色兩兩相同的毛線混合在一起。教師指出“若要快速將其均分,相對困難”,提出圖3的復制模型二,并追問:為了實現復制后遺傳物質能夠精確均分,更符合哪種模型?學生思考、得出:若以模型二的形式復制,有利于后續的均分。

設計意圖:教師引導學生針對以上兩種模型的不同點進行比較,結合生活經驗與一般邏輯進行分析,培養學生的推理能力。

3.2.4利用假說—演繹法,建構有絲分裂過程的模型

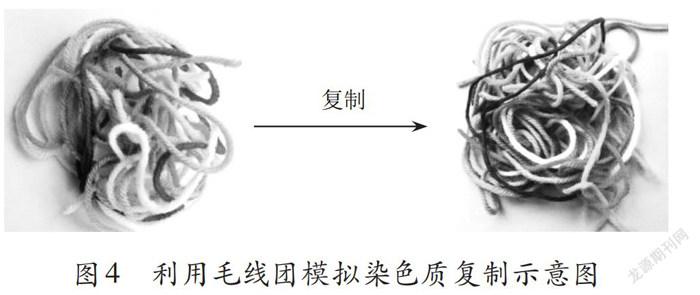

教師提出問題:復制完成后,染色質的狀態是否變化?教師自備毛線團以模擬染色質的復制過程(圖4),并強調染色質是細絲狀的,引導學生得出結論:以染色質的狀態,即使采用復制模型二的方式進行復制,仍然無法順利完成精確均分。

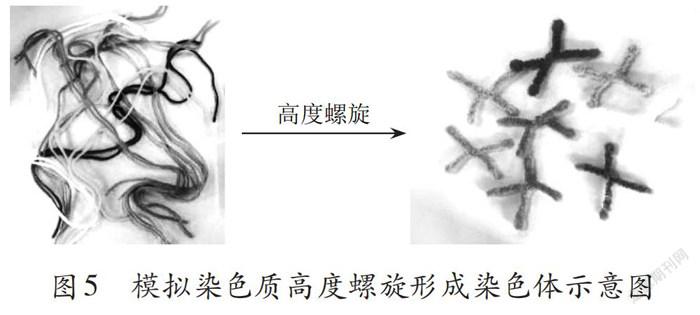

教師引導學生思考討論:既然染色質顯得雜亂無章,不利于均分,所以在分裂過程中染色質是否需要變化狀態呢?教師再次展示教具扭扭棒,引導學生比較扭扭棒與毛線團的質感。學生發現用扭扭棒更加適合用于模擬染色質高度螺旋后形成的短桿狀的染色體(圖5),從而得出染色質到染色體的轉變更有利于遺傳物質的精確均分。據此,教師引導學生建立假說。

教師事先制作植物細胞有絲分裂裝片。學生觀察、分析植物根尖分生區細胞的裝片視野,并開展2個活動,用事實證據驗證假說。

活動①嘗試對顯微攝影圖進行排序并對結果進行相互評價:教師事先打印好4張顯微攝影圖,每小組一份。學生每四人為一組,對顯微攝影圖按照所示過程的時間進行排序并展示,說明排序的理由。各小組相互評價,全班討論、得出四張圖片的正確順序。教師從而引出有絲分裂的前期、中期、后期、末期。

活動②嘗試建構有絲分裂過程的模型并對結果進行相互評價:學生利用教師提供的扭扭棒,根據顯微照片和之前的模型,再次修正和建構有絲分裂的全過程,根據染色體的行為,在白板上擺出前期、中期、后期和末期各時期的模型。

學生在這兩個活動中,發揮主觀能動性與積極思考能力,最終驗證了以上所有的假設與猜想。同時,教師利用動畫課件,模擬展示有絲分裂整個動態的過程,將靜態的圖轉化為動態,促進學生理解有絲分裂的連續過程。

設計意圖:學生根據自己的生活經驗與邏輯推理,在排序過程中對有絲分裂過程形成整體的認識,明確染色體的行為。教師引導學生進行推理性的思考,逐步構建有絲分裂的過程。學生在明確有絲分裂過程的基礎上,將自己構建的模型與書本插圖作比較,進一步證實了自己思路的準確性。

3.3歸納小結

學生嘗試說出有絲分裂的具體過程并歸納有絲分裂的意義。教師引導學生思考:有絲分裂的染色體復制發生在什么時期?實現遺傳物質的均分是哪個時期?染色體數量如何變化?核 DNA 數量如何變化?并要求學生完成表1。

學生討論、分析,得出:有絲分裂的重要意義是將親代細胞的染色體經過復制后,精確平均分配到兩個子細胞中,其中染色體有序的移動行為確保了均分,從而保證了遺傳性狀的穩定性。

設計意圖:學生在教師的引導下,根據假說—演繹法和自制的模型對細胞周期的概念、有絲分裂的過程有了全面的理解和掌握,從直觀認知上升到科學概念,培養了科學思維。

4 教學反思

教師以假說—演繹法為主線,引導學生對有絲分裂這種抽象的生命現象進行假設并推理演繹,結合實驗進行驗證,對假設和模型進行修正,最終得出正確的結論。

學生以小組合作形式,利用生活中常見的材料建構模型,將抽象的有絲分裂過程化為具體的可操作可思考的過程。建模過程有助于提高學生學習主動性與積極性,有助于培養學生的創新思維,同時也體現以學生為主導的課堂教學形式,啟發學生結合科學論據與實驗現象,制作模型并修正,培養學生敢于質疑的態度及批判性思維,從本質上發展學生的科學思維素養。