殘障學生就業轉銜服務內容研究

摘?要:梳理殘障學生就業轉銜服務相關文獻,關注殘障學生在即將結束學校生活時的職業技能培訓。首先明確了就業轉銜服務的概念;其次基于學者對各地殘障學生就業轉銜服務實踐的研究,歸納出就業轉銜服務的主要程序;最后基于和傳統的殘障學生就業服務進行對比,總結其主要特色包括強調個性化定制、注重發揮殘障學生潛能、倡導多元主體參與、運轉機制規范。

關鍵詞:殘障學生;職業教育;就業轉銜

中圖分類號:F24???文獻標識碼:A????doi:10.19311/j.cnki.16723198.2022.16.044

0?引言

就業是殘障人士獲得生活保障、實現自身價值的重要途徑,也被視為是殘障人士實現康復和賦權的重要一步。然而殘障人士在尋找工作時往往面臨很多障礙,例如歧視、缺乏支持、流動性等問題。即使殘障人士進入就業市場后,對其進行就業幫扶的傳統做法也存在局限,例如可提供集中就業的福利企業發揮作用逐漸弱化、普通企業對于按比例就業的政策執行力不強、殘障人士自主創業難度巨大,這也導致無法從根本上解決殘障人士就業和貧困的問題,且國外有學者(DFID,?2000;UNESCO,?2004;Alam,?2005)提出殘疾和貧困互為因果,除非采取必要的措施來打破惡性循環,否則情況很難被改善。因此想要更好地解決殘障人士就業問題,不能僅像傳統幫扶那樣局限于解決已經發生的事,應該主動切斷“殘障人士就業難”發生的根源,積極提倡事前預防理念。所以將關注點聚集在殘障學生在即將結束學校生活時,能否獲得相關職業教育并順利過渡到就業狀態,將成為解決殘障人士就業問題的關鍵。

《“十四五”特殊教育發展提升行動計劃》明確要“支持各種職業教育培訓機構加強殘障學生職業技能培訓,切實做好殘障學生教育與就業銜接工作。”?在國內,各類職業教育培訓機構和特殊教育機構承擔著大部分殘障學生就業支持和培訓服務的職責,也是學生職業教育的主要場所。但目前我國大陸地區的相關機構對于殘障學生就業轉銜服務的理論研究和實踐探索依然較少,沒有形成較為系統的理論體系,也沒有相對成熟的實踐模式,這使得殘障學生在畢業時無法獲得相關支持,容易造成其畢業即失業。

基于此,筆者認為有必要對殘障學生獲得的就業轉銜服務進行研究和梳理,以期更好地推動對于殘障學生就業轉銜服務的理論研究和實踐探索。

1?核心概念界定

1.1?就業轉銜

“就業轉銜”是個外來詞匯,20世紀80年代首先由美國學者針對殘障學生就業準備不足、就業適應性差等問題提出。從生涯發展角度來看,就業轉銜指的是殘障學生由學校生活過渡到成人生活,由學校階段銜接到就業階段,或由學校單位向就業單位轉介的時期。從身份角色轉變來看,美國特殊兒童學會(CEC)將就業轉銜定義為從學生身份轉換為社區成人角色。從社會關系的改變來看,就業轉銜讓學生有機會獲得更多的如就業、繼續教育、維持家庭、社區融合等個人與社會的關系。從生活環境角度,就業轉銜促使了殘障學生從學校環境過渡到社區、社會環境。

就業轉銜不是一蹴而就的轉變,而是幫助殘障人士從學校生活過渡到能夠就業的成人生活的動態過程;美國《殘障人士教育法案》認為,就業轉銜是一個注重成果的動態變化進程,旨在促進殘障人士從學生階段過渡到工作階段。

1.2?就業轉銜服務

就業轉銜服務通常被理解為“為殘障人士提供從離開學校未就業到就業這一階段的相關服務。”?就業轉銜服務的一般構成要素包括:轉銜階段的課程;有效的評估;轉銜服務計劃;家庭、學校和企業間的合作關系;以及相關政策法規的支持。

就業轉銜服務的目的是,注重殘障學生的人際溝通和勞動技能培養,幫助其應對就業過程中可能遭遇的種種困難,從而更好地促進他們從學校過渡到就業,實現以社會生活為核心的勞動能力、自立能力的發展,最終完成從“學校人”到“社會人”的轉變。

就業轉銜服務的支持主體開始只有國家政策、殘聯、家長和教師,但隨著就業轉銜的不斷發展,更多主體逐漸顯現。保拉·科勒分析整理了轉銜服務有效舉措的相關文獻,發現有償的企業實訓對于殘障學生從學校成功過渡到就業有著極其重要的作用。安德魯·哈彭補充認為,社區生活為殘障人士提供了居住條件和人際交往的情景,是就業轉銜服務的重要組成部分。這些研究都推動了就業轉銜服務支持主體的擴充,在這些支持主體中,公立學校被認為是有效轉銜的基礎,為學生提供職業課程;社區是學生完成轉變的關鍵,為學生提供就業實踐和經驗;父母是進程中的一個關鍵組成部分,父母應了解其子女在畢業時可獲得的就業機會;企業則作為輔助,負責對學生的工作績效進行評價,幫助學生進行就業技能改進。所以,就業轉銜服務逐漸發展成為:學校基于學生的個人需要,與多家企業建立長期的合作關系,聯合家庭以及社區的共同參與,為學生提供系統且完整的評估、服務規劃及指導。

2?就業轉銜服務的程序

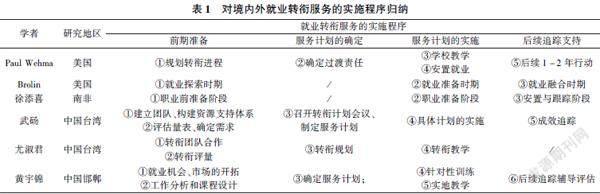

美國著名轉銜學者Paul?Wehma在對大量就業轉銜服務實踐進行總結歸納的基礎上,提出就業轉銜服務應包括5個階段:規劃轉銜進程,明確各階段任務;確定過渡責任;學校教學,為學生提供培訓;將學生安置到有意義的就業,鍛煉其職業能力;以及后續1-2年行動。另外Brolin也根據殘障學生的發展規律總結出3個時期:就業探索時期,通過將日常生活、培養社會化行為和職業興趣串聯,尋找未來可能的就業方向;就業準備時期,通過職業技能訓練和模擬實訓等機會為實際就業做準備;就業融合時期,加強學生正式就業后對就業環境和社區生活的適應。

徐添喜對南非的就業轉銜服務進行總結,認為南非的主要模式是借鑒Leonora?Nel的相關研究,具體包括3個階段:職業前準備階段,訓練殘障學生功能性技能,向他們介紹勞動市場的職業培訓服務;職業準備階段,在實際崗位上接受在職培訓,并定期輪崗;安置與跟蹤服務階段,為他們尋找兼職或全職工作的機會,必要時提供跟蹤的服務指導和咨詢。E7B63598-A4EB-4971-B883-1BF1831903FC

根據武碭對臺灣地區就業轉銜服務運行機制的研究,他認為具體服務程序可分為5個主要步驟:建立轉銜服務專業團隊、構建資源支持體系;運用評估量表、確定轉銜需求;召開轉銜計劃會議、制定個性化轉銜服務計劃;具體計劃的實施;以及最后的成效追蹤。尤淑君也同樣做了相關總結,并概括為類似的5個步驟:轉銜團隊合作;轉銜評量;轉銜規劃;轉銜教學。

近幾年,國內有小部分特殊教育機構開始引入就業轉銜服務,并進行了實踐嘗試,黃宇錦等人對邯鄲市的相關實踐進行了總結,認為就業轉銜服務可以分為6個步驟:就業機會和就業市場的開拓;確定個別化就業轉銜服務計劃;進行工作分析和課程設計;具體頻繁的針對性訓練;實地教學;以及后續追蹤輔導評估。

針對上述就業轉銜服務程序的梳理,筆者認為在具體步驟的劃分上,各地區雖存在一定差異,但根據殘障學生享受就業服務的時間順序和階段來講,大致可將其歸納為4個步驟:

(1)前期準備,包括了對就業市場的了解、課程和專業設置、轉銜團隊的建立、對學生的評估和就業嘗試等內容;

(2)服務計劃的確定,根據前期的準備召開轉銜計劃會議、確定服務計劃內容;

(3)服務計劃的實施,通過模擬就業環境、企業實習實訓等進行就業技能的培訓;

(4)后續追蹤支持,確保學生就業穩定、幫助學生及時解決相關問題。

3?主要特色

教育機構通常會按照殘障學生類別進行分班,例如腦癱學生在一個班級,所有的課程設置和職業能力訓練也均是以班級為單位,這種傳統就業服務雖可以在整體上解決殘障學生實習、就業過程中普遍存在的問題,但由于殘障學生,尤其是智力障礙的學生的個體差異較大,集中的指導難以滿足學生的個別需求,且傳統服務對于殘障學生的職業培訓也大多較為固定,無法靈活變通。

就業轉銜服務作為職業教育學校為殘障學生提供就業支持和培訓服務的新模式,在美國、南非、臺灣地區等地已發展成為主流的特殊教育模式。近年來,上海、邯鄲等地的職業學校、特殊教育機構也相繼引入就業轉銜服務,從而開啟了本土化的探索。相較于傳統的殘障學生就業服務,就業轉銜服務在以下幾方面具有明顯特點和優勢:

一是強調個性化定制。目前普通特殊教育機構對于個性化定制就業服務還未普及,而就業轉銜服務則基于學生個人意愿和興趣、學生的技能水平、學生所能擁有的各方資源、學生學習相關知識和技能的進度等情況,為學生個性化制定獨立生活、健康安全、社會交往、技能訓練、職業實踐與規劃等領域的轉銜服務方案,確保方案適合、滿足學生的個別化需求,從而更有針對性的提高學生就業競爭力和就業質量。

二是注重發揮殘障學生潛能。就業轉銜服務的理念認為,在教學過程中對待殘障學生更多的應是關注學生的優勢和資源,倡導“每個孩子都是金子”的理念,注重對學生所擁有人力資源、社會資源的深度挖掘、開發和利用,讓他們能在自己喜歡、擅長的領域獲得一定成功,最終有助于殘障學生完成從學校到就業的轉變和自信心的建立。

三是倡導多元主體參與。在傳統就業服務模式中,能夠參與進來的主體比較單一,僅有學校、學生家庭和部分企業。而在就業轉銜服務的整個實施過程中,倡導參與主體多元化,通過以學校為核心,發揮學生自主性,聯合家庭、社區、企業等多方力量,為學生就業轉銜提供資源支持,以實現學生從學校到就業的轉變。

四是運轉機制規范。從職業理想的確定和綜合評估,到就業轉銜目標的確認和資源分析,再到召開服務計劃會議和確定服務內容,以及最后的計劃實施和后續追蹤支持,整個流程步驟和相關說明均會被列入操作手冊,在具體的實施過程中也強調“有痕化”,將每個步驟的過程、結果和問題記錄下來,便于后期的總結分析。

參考文獻

[1]Rast,Jessica,Anne?M?Roux?and?Paul?T.?Shattuck.?Use?of?Vocational?Rehabilitation?Supports?for?Postsecondary?Education?Among?Transition-Age?Youth?on?the?Autism?Spectrum.?Journal?of?Autism?and?Developmental?Disorders,2019,(50):21642173.

[2]李憶特.我國殘疾人狀況及就業問題研究[D].山東大學,2015.

[3]夏蓓蕾,陳世海.積極福利思想對我國留守兒童福利政策的啟示[J].宜賓學院學報,2020,20(01):3441.

[4]徐添喜.就業轉銜服務中殘疾人職業康復實施現狀分析及模式構建研究[D].華中師范大學,2010.

[5]黃小妹.上海市輔讀學校轉銜服務研究[D].華東師范大學,2017.

[6]徐添喜,蘇慧.從學校到就業:美國殘障學生就業轉銜模式的發展及其啟示[J].殘疾人研究,2016,(02):2529.

[7]Paul?Wehman,?John?Kregel,?J.?Michael?Barcus.?From?School?to?Work:?A?Vocational?Transition?Model?for?Handicapped?Students[J].SAGE?Publications?Sage?CA:Los?Angeles,CA,2016,52(1).

[8]楊淋先.智力障礙青少年生涯轉銜之行動研究[D].重慶師范大學,2014.

[9]徐添喜,雷江華.“學校到工作”:南非殘疾學生轉銜服務模式[J].現代特殊教育,2011,(02):4244.

[10]武碭.臺灣地區殘疾兒童轉銜服務研究[D].淮北師范大學,2017.

[11]黃宇錦,呂家富,曾小惠,等.弱智者支持性職業教育個別轉銜模式研究[J].現代特殊教育,2001,(01):1720.

[12]尹士林.學校至就業:殘障學生就業轉銜服務的個案研究[J].太原城市職業技術學院學報,2022,(03):110114.

[13]劉翊.如何做好離校未就業高職畢業生的職業指導[J].職業,2018,No.464(02):119120.E7B63598-A4EB-4971-B883-1BF1831903FC