新課標引領下的高中地理課堂教學新探索

李穎慧 李婷婷

摘 要:隨著高中地理課程標準的實施,不少地區都面臨著新舊課標、新舊教材與新舊高考過渡的適應問題。為應對這種變革,本文以“自然界的水循環”為例,以新課標為引領,探索過渡時期高中地理課堂的教學設計,既兼顧新舊教材的銜接,又加強學生地理學科核心素養的培養。

關鍵詞:自然界的水循環;新舊銜接;核心素養

中圖分類號:G633.55? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1005-5207(2022)08-0022-05

一、教材解讀

“自然界的水循環”位于舊教材人教版地理必修1第三章第一節。在“自然界的水循環”一課中,運用三幅示意簡圖(圖略),依次介紹了水體類型、陸地水體相互關系及水循環過程和類型;通過“活動”中黃河地上河的案例,分析人類對水循環環節的影響;正文簡單概述了水循環的意義。內容豐富、層次分明。

新教材人教版地理1同樣位于第三章第一節,題目為“水循環”。“水循環”首先以《宋書·天文志》中關于水量維持穩定的解釋作導入,依據水循環示意圖指出水循環分類、水循環的類型及相應環節,以“活動”討論砂田影響的水循環環節,最后以水體更新周期表點明水循環的意義。內容簡明扼要,通過情境圖像、示意圖或量化的數據表對原理性知識進行闡述。

通過教材內容對比,筆者發現新教材相比于舊教材,在教學內容上刪減了關于水體類型和陸地水體相互關系的內容;在教材示意圖上圖像更加精美和形象,同時,新增了更多的學習情境和材料,輔助學生分析和整體理解。

在學習“水循環”之前,學生已經學習了太陽輻射是地球上水、大氣運動和生命活動的主要動力,是生產、生活的能量來源;四大圈層相互聯系、相互制約,形成了人類賴以生存的環境,可作為本課的知識儲備。水循環塑造地貌、調節全球氣候,又為未來“洋流對地理環境的影響”和“河流地貌的發育”奠定學習基礎。

二、課標分析

《普通高中地理課程標準(實驗版)》的內容要求為:運用示意圖,說出水循環的過程和主要環節;說明水循環的意義。《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》對本課的要求是:運用示意圖,說明水循環的過程及其地理意義。[1]

筆者將兩版課程標準進行對比分析發現,核心內容為“水循環的過程及意義”,在教學主要方式方面的要求均為“運用示意圖”。因此,教師在進行教學設計時,恰當地使用示意圖是教學目標達成的重要方式。除此之外,筆者發現實驗版課標對能力要求的表述是“說出”,相較于2017版課標的要求為“說明”,充分表明“水循環的過程”相比之前要求更高,更加注重原理性的理解與運用。

三、高考要求

從高考命題對本節的考查角度看,主要是結合實際生活中的問題情境,考查水循環各環節中人地活動的相互影響、水量平衡關系及空間轉化關系等,培養學生提取信息、分析問題及解決問題的能力。同時,樹立人地協調觀,使其學會運用科學的、聯系的、發展的眼光觀察和分析問題。

四、教學目標

新舊教材在課標要求上與教材內容上都有重大差別,本堂課的主要理念是實現新舊教材的銜接、過渡與融會貫通。所以,筆者在教學設計上,將新舊教材的內容進行了一定的詳略處理,對舊教材獨有的內容進行了“粗化”處理,如自然界的水體及其相互關系;對新舊并重的部分進行了“細化”處理,尤其是水循環的過程及意義。

因此,確定本課的教學目標為:說出水體的類型及簡單了解陸地水體相互關系;運用實例和水循環示意圖說明水循環過程;運用圖文材料說明水循環意義;結合實例,分析人類活動對水循環的影響,樹立人水和諧的觀念。

五、教學思路

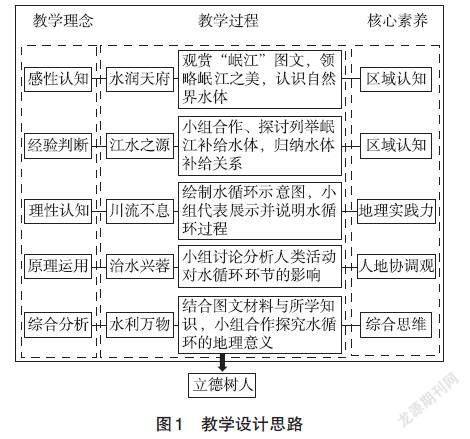

綜合分析新舊課標、新舊教材和高考命題的基本特點,按照感性認知、經驗判斷、理性認知、原理運用和綜合分析等角度進行教學設計,對標地理核心素養,具體教學思路如圖1所示。

六、教學過程

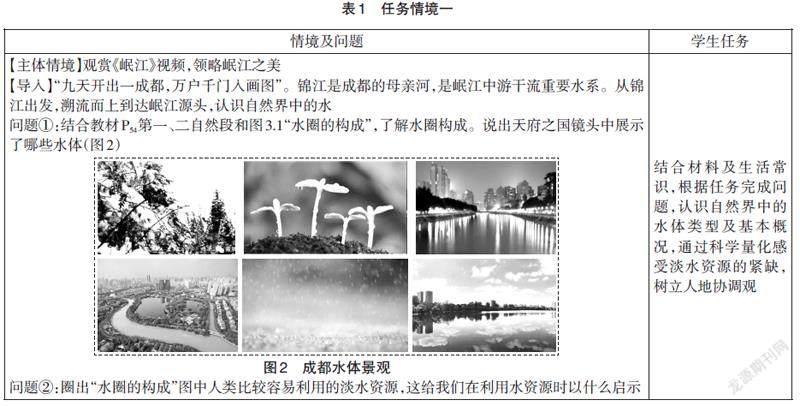

1.感性認知——水潤天府

【任務情境一】認識自然界中的水體(表1)。

【設計意圖】從成都市區出發,沿著岷江溯流而上,以身邊的情境導入,使學生充滿親切感與自豪感,激發學習興趣、啟發思維。學生從岷江視頻、岷江流域圖、岷江源頭海拔高度、景觀圖等圖文中獲取信息,通過水圈的構成圖認識水體類型。在水圈的構成圖中,閱讀和計算數值信息,認識到能為人類開發利用的水資源極為有限,從而樹立厲行節約的人地協調觀。圖幅的空間位置由點到線再到面,從岷江流域到全球水圈,培養了學生地理空間的轉換能力和構建水體類型的綜合思維能力。

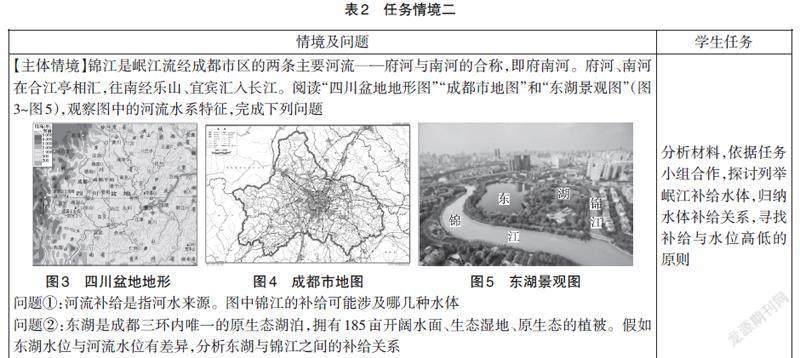

2.經驗判斷——江水之源

【任務情境二】分析水體相互關系(表2)。

【設計意圖】在認識岷江流域水體的基礎上,本環節進一步揭示河水與流域其他水體間的補給關系,理解河流補給的多樣性,調動和運用了第一部分的水體類型知識,同時為下一環節的“水循環過程”做鋪墊,起到承上啟下的作用。用岷江的案例貼近學生生活,有利于立體演示岷江水的來源。學生通過閱讀四川盆地地形圖,調動氣候類型分布的知識儲備,推測岷江屬于亞熱帶季風氣候區、降水豐富,了解到岷江水主要補給是降水、地下水、湖泊水等,進一步說明一條河流的補給形式是多種多樣的,且陸地上的其他水體間也可能存在相互補給關系,從而培養其綜合思維能力。但同時也要明確,不是所有相鄰水體之間都具有相互補給關系,在一定空間內可能存在單向補給情況,如岷江源頭的積雪融水與岷江水之間是積雪融水補給岷江水的單向補給關系,幫助學生運用辯證觀點看待地理問題與地理現象。[2]最終,學生聯系生活實際得出陸地水體的補給原則是由高水位補給低水位的一般規律認識。

3.理性認知——江流不息

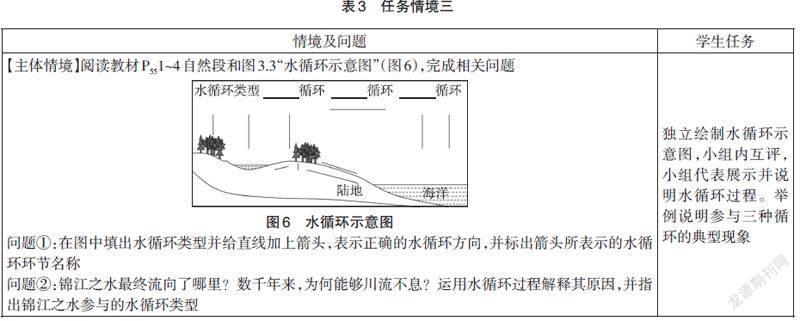

【任務情境三】水循環的過程(表3)。

【設計意圖】本環節通過一組問題探討岷江水來向、去向、川流不息、海水不溢等問題,從邏輯上一脈相承地梳理出岷江水循環的過程。在思考和討論問題過程中,對川流不息和海水不溢的分析需要學生調動季風環流和太陽輻射意義等知識儲備,達成對水循環主要過程的掌握這一教學目標。從岷江流域到全球尺度的水循環過程探究,由局部到全部,引導學生在大小不同的空間尺度和由特殊向一般的思維方法轉換,提高學生分析問題、舉一反三的思維能力。[3]通過獨立繪制水循環示意圖培養學生獨立思考解決問題的能力,小組互評和示意圖展示能培養學生合作探究的精神,在學習體驗中培養其地理實踐力。

4.原理運用——治水興蓉

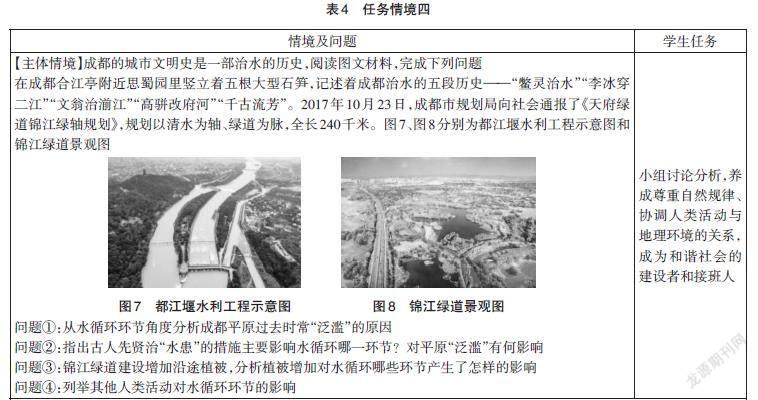

【任務情境四】樹立人地協調觀(表4)。

【設計意圖】本環節通過閱讀成都市治水歷史相關資料和一組圖片,旨在調動學生運用水循環過程與環節等基礎知識,解釋實際生活中的地理問題。[4]問題①通過四川盆地地形圖可知,成都河流眾多,地勢平緩,地表徑流不暢是泛濫的主要原因。問題②通過李冰治江、文翁治湔江等描述,提取信息可知,治水工程主要影響地表徑流環節,主要改變水資源空間分布。問題③通過分析植被增加對水循環環節的影響,培養描述和闡釋地理事物的能力,明確人類活動會對自然環境產生有利的影響。問題④通過列舉對水循環影響較大的其他人類活動并說明影響過程,培養學生調動和運用地理知識描述和闡釋人類活動影響的能力,使其理解人類發展的基礎是自然環境,能辯證地理解自然環境對人類活動的影響、人類活動對地理環境的影響有不同方式、強度和后果,懂得尊重自然規律的重要性和必要性,并正確評價人地關系相關問題,理解協調人地關系的措施與政策。從植被改變認識這一要素對其他地理要素的影響,樹立學生運用綜合的觀點認識地理環境的思維方式和能力。同時,結合錦江水污染的治理和黃河下游河道治理形成地上懸河的案例,讓學生認識到人類活動對地理環境的影響有積極和消極兩面。通過情境案例深刻意識到人類活動要遵循自然規律,與自然和諧相處。

5.綜合分析——水利萬物

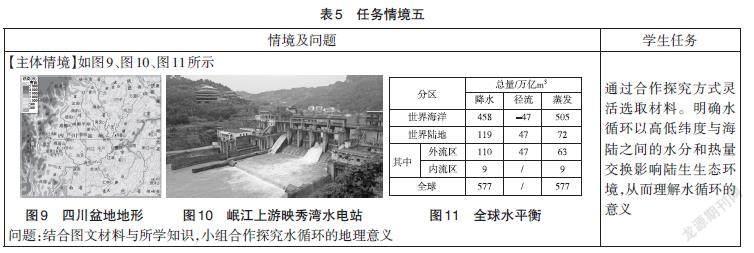

【任務情境五】水循環的意義(表5)。

【設計意圖】本環節主要學習水循環的意義,這也是本節的學習重點和難點。通過讀取地貌信息得出水循環物質遷移和塑造地貌的意義;映秀灣水電站間接提示水資源通過吸收太陽能蒸發,將能量儲存在體內,再經過水汽輸送到高海拔地區,以降水形式到達地表,豐沛的水量加上高低落差,儲存豐富的水能資源。通過分析太陽能與水能的轉換關系,培養其調動和運用地理知識的能力、選擇和運用中學其他相關學科基本技能解決地理問題的能力。[5]同時,本環節通過對地貌、氣候、水、生態等地理要素間相互關系的分析,讓學生以合作探究的方式,靈活選取材料,通過岷江這一區域載體,從綜合思維角度認識地理事物整體性以及地理要素間相互作用、相互影響的關系。

參考文獻:

[1] 韋志榕.普通高中地理課程標準(2017年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2018.

[2] 陳冰.“自然界的水循環”教學設計[J].中學地理教學參考(下半月),2020(7):56-57,60.

[3] 周靜.“自然界的水循環”的探究——從“城市內澇”現象說起[J].地理教學,2016(18):20-21.

[4] 周蓉蓉.讓“生活地理”之花處處綻放——以“自然界的水循環”為例[J].地理教育,2019(S1):42.

[5] 李瑞華.“自然界的水循環”教學設計[J].地理教育,2020(S1):114-115.